在流血与荒诞之中,温柔与力量长存

来源:新京报 | 汪天艾 2017年05月17日14:36

布列拉·米斯特拉尔 (1889-1957),智利诗人、教育家、外交家。她的诗歌情感深沉博大,具有浓郁的南美特色,另一位智利诗人聂鲁达称赞米斯特拉尔的诗歌“达到了永恒雪山的高度”。一九四五年,米斯特拉尔以“那富于强烈感情的抒情诗歌,使她的名字成了整个拉丁美洲理想的象征”而获得诺贝尔文学奖,成为拉丁美洲第一位诺贝尔文学奖获得者。

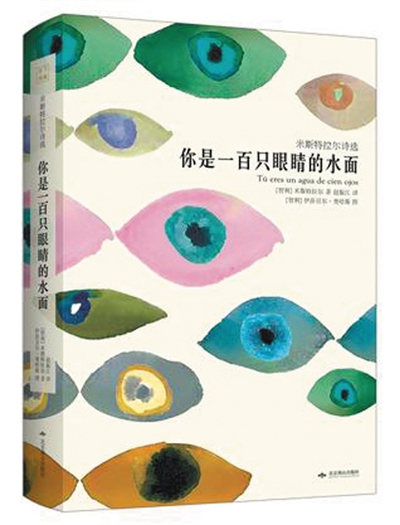

《你是一百只眼睛的水面》 作者:[智利]米斯特拉尔 译者:赵振江 版本:北京燕山出版社 2017年1月

米斯特拉尔被誉为美洲“情诗女王”,她的情诗在世界抒情领域是一道独异的风景。本书收录了米斯特拉尔所有重要的代表诗作,分为《绝望集》《柔情集》《塔拉集》《葡萄压榨机》《关于智利的诗》。

在一个大阴天,回家以前

上午的书页散发往年的清香

我发现自己变成许多的人

漫游在众多而美妙的路上

最后大家都变成一个人,一个老人

[……]

我又干渴又思睡,瞥见

中午,美丽如一个智慧

消逝的是早上的那场风暴

更远一些,是昨夜的那颗星星

——张枣《早晨的风暴》

四月过半的时候,我在马德里看了一部关于茨威格流亡岁月的传记电影《茨威格:再见欧洲》(又译《黎明之前》),影片的末章停在作家自杀的那一天,一颗星星熄灭。当尸体被发现,小小的房间里警察穿梭进出,女仆和朋友跪在他的床边用不同的语言做着祈祷。画外音念着茨威格最后的话“对我来说,脑力劳动是最纯粹的快乐,个人自由是这个世界上最崇高的财富。我向我所有的朋友致意,愿你们在经过这漫漫长夜之后还能看到旭日东升,而我这个过于性急的人要先于你们而去了。”这时,从门口走进一位面容哀恸、举止优雅的女士,泪眼婆娑的我从心底小声惊呼,“啊,米斯特拉尔。”

是的,那是时任智利驻巴西总领事的诗人米斯特拉尔,茨威格的死是她经历的又一次突如其来的告别。在那之前,她经历过恋人的自杀、仰慕之人的突发心脏病辞世,目睹过西班牙内战和两次世界大战的滚滚硝烟,在那之后,她成为拉丁美洲第一位获得诺贝尔文学奖的作家,瑞典科学院的授奖词里赞誉她为“拉丁美洲的精神女王”。而在电影里呈现的那个定点上,当命运的暴风雨搅乱甚至杀死欧洲的人文信仰,当语言的世界业已沉沦,精神的欧洲自我毁灭,米斯特拉尔悲伤而沉静的面庞,让我看见了属于拉丁美洲那片神奇大陆的力量:在战争的日日夜夜里,在流血与荒诞之中,却有温柔与力量长存。

温柔的小兽

春天因爱战栗,秋天因真理忧伤

作为诗人,米斯特拉尔并非长坐书斋,无论是作为年轻时的乡村女教师还是后来的外交官生涯,她的足迹遍布世界上苦难最深重的角落。生长于智利山区诗人从未进过正规的学校研修文学,为了维持生计更是从十四岁就开始在山村小学做教师,但是在文学创作方面的天赋让她很快脱颖而出,坚毅勇敢、充满爱与体谅的性格更是令她在随后开始的外交生涯中成为祖国智利乃至拉丁美洲独特的名片。

她曾代表智利政府出席过联合国的成立大会,并积极参与妇女儿童基金会的筹建工作。在这些工作中,她见识过这个世界最悲伤不堪的样子,也曾经历国家的苦难,民族的哀鸿,个人的失去与告别,她笔下的诗却像温柔的小兽,爪子勇猛有厚厚的肉垫踩着大地,眼神灵动充满爱意,风景与情感交融。

《绝望集》里她看见路边三棵被伐木者遗忘的树,觉得“它们像三个盲人,亲切交谈”,“伐木者将它们遗忘。夜黑/将至。我将和它们在一起。/将它们柔软的树脂储存在/我心里”;失去爱人的女人感受到“那个傍晚 有一颗心脏/染红了那淌血的山冈”,而“我用手抚摩自己的心脏/觉得肋部有鲜血流淌”。

《柔情集》的笔触如母亲的爱抚,“听他轻轻喘气,/宛似流水潺潺;/睫毛轻轻动弹/像藤萝的叶片。/请你们不要碰他,/他睡得多么香甜,/直到自己醒来,/让他随心如愿……”;“神圣的太阳/终于又将他照亮:/把儿子还给了我,/像新鲜的水果一样,/完好无损地/放在我的裙裾上!”。

《塔拉集》中,“我”与母亲相隔生与死的山海,“无法交换语言/我们只好用破损的双脚和乡音/履行磨难或誓言”;“我”的幸福是两只并蒂果实,“一个忠贞,一个渺茫”。

《葡萄压榨机》中疯狂的舞女“她没有名字、种族和信仰,没有了一切,甚至没有了自己,/她飞舞双足的奉献,纯洁而又美丽。/她像树一样晃动而旋转的中心/化作她存在的证据”;松绑的女人“重拾自己的意志/像丢弃的破旧衣衫,/彻底改变习惯/重新回到世间。/但是总有一天我会走/没有拥抱也没有哭泣,/像夜里离开的小船/后面没有跟随的伙伴,/红色的灯塔注视着它/悄无声息地离开海岸”。

另一位拉丁美洲作家加莱亚诺曾写道:“温柔一定是根神经,断了就无法再缝上。我只认识为数不多的几个扛过痛苦与暴力的考验依然保持温柔的人。”在我心中,米斯特拉尔就是一个这样温柔的人,诗歌是她历经痛苦折磨依旧保持温柔的方式。她的诗神是位要注定与其相逢的女人,诗神一遍遍请她上山采摘白色、红色、黄色的花朵,于是“我一直爬上山峰,/去寻找茂密的花丛,/它们像金色的太阳,/刚刚出生却永不凋零”,她的诗神是草原上最崇高的女性,不卑不亢,在前面行走,米斯特拉尔决意依然追随,她的诗是无色的花朵,带着这朵花,诗人发愿“献出我的一切/直到生命消亡……”

米斯特拉尔见过太多死亡了,罗丹的思想者雕塑在她眼中正思考着死亡,整个春天因爱战栗,秋天却因真理忧伤。“在锐利的青铜上,我们会死的念头/掠过他的前额,当黑夜开始之际。/他的肌肉在烦恼中痛苦地开裂。他肌体的垄沟充满了恐惧。/宛似秋天的叶片一样裂开。”这样的时刻,爱比悲伤需要更大的勇气。

“纯粹诗人”难题

用一双眼睛看清这个世界的真实

诗人的爱与温柔远不仅仅停留在纸面,这本米斯特拉尔诗集的版权页上写着,根据米斯特拉尔的遗愿,她作品的所有出版收益都归于故乡蒙特·格兰德山谷小镇和智利儿童使用。而早在一九三八年,她就曾将自己的第三部诗集《塔拉集》的版权赠予西班牙内战中的孤儿。

在米斯特拉尔的作品中,我们永远能找到深刻而鲜活的印迹,她的灵魂与脸孔,她动人的生命故事依稀可见。她的作品与人生带给我们的是艺术何为、诗歌何为的见证,是美的力量之所在。是一个美丽的灵魂对祖国、对爱情、对他人生命的几乎英雄主义式的全然交托。

曾有学者指出,长久以来,二十世纪现代诗歌中的多次论战说到底都可以总结为:艺术的去人性化与复人性化之间的较量。归根结底,艺术何为?诗歌何为?当世界局势动荡不安,当人性暴露,精神信仰岌岌可危,怎样做一个手握羽毛笔的骑士?诗歌作品如何在保持其艺术水平的同时传递某种价值观,甚至成为武器?

茨威格曾经在《昨日的世界》里写:“今天,每当我回想起像可望不可及的星辰一样照耀着我青年时代的那些作家的名字,心中不由自主地产生一个可悲的想法:在我们这个喧嚣躁动和惊慌失措的时代,难道还有可能产生专心致志的纯粹诗人吗?我们不胜惋惜的那一代诗人,那不很快就消失了吗?被命运的风暴搅乱的日子里,那一代诗人后继无人了。”

某种意义上,也许成为“纯粹诗人”确实很难了,诗人很难再继续超脱于世人的先知命运,他们每日每夜面对的都是生活中随处可见的男男女女,试图刻画的也是他们如何“顶着现代社会所有的非人的压力,试图获得并保持他们自己的脸孔”(奥登语),米斯特拉尔的诗歌与人生却让我感叹诗歌可以用这样的方式“纯粹”,是专心的技艺,澎湃的情怀,也是开放与充满爱意的心。

正如书题,“你是一百只眼睛的水面”,用一双眼睛看清这个世界的真实,用一双眼睛紧盯桌上的白纸,用一双眼睛望进爱人的眸子,用一双眼睛纵览祖国的河山,用一双眼睛体察人间的苦难……还有一双眼睛,灿若星辰,透过纸页,被翻译家的声带润色,跨越几十年的光阴,与未来的读者、与你我相视而笑,温柔而充满力量。

你,看到她了吗?