英国文坛野孩子的奇幻语言

来源:北青艺评(微信公众号) | 思郁 2017年05月23日11:27

大卫·米切尔 英国作家大卫·米切尔在《骨钟》的第四章中,写到的主角是一位过气的作家克里斯宾·赫尔希。他刚出版了新作,遭遇了评论家的恶评,忧心忡忡,不知道能不能翻身。撰写恶评的评论家也是一位小说家,他们在书展活动中不期而遇,既要维持两人表面的和谐与大度,还要充分表达内心对对方的那种鄙夷,这其中的微妙让米切尔完成得自然巧妙。这是米切尔写起来最得心应手的一章,对这位过气小说家的失落感充满了同情,但又嘲讽他的虚荣感。当他用毒品陷害那位评论家,致使其蒙冤入狱,那种报复的快感,内心的挫败,荣光不再的失落,多种复杂的情绪交织在一起。让我们立刻意识到,写作不再是一种简单的劳作,你完成的作品有可能已经变成了一种犯罪行动——一本书就是一场巨大的灾难——虚构作品不再是一种意识形态的简单投射,它所折射出来的现实远比真实世界更复杂难描,正如这本庞大的《骨钟》一样。

叙事野心

《骨钟》是米切尔的第六本小说,继承了他一贯的宏大叙事的野心,精巧的结构,超强的想象力,复杂的形式感,密集地时空跳跃,极繁主义的智性语言等等。小说中形容那位过气的作家赫尔希为“英国文坛的野孩子”,这大概也是米切尔的自我写照。我们会惊讶于一位作家旺盛的创造力,在一部作品之内,如此任性地在几种类型小说中转换自如,他还能展现出强大掌控叙事的能力。我们很难用一种常见的小说解读法对其进行拆解。某种程度上说,拆解他的小说变得没有意义,因为米切尔在一本书中倾注了太多的东西。

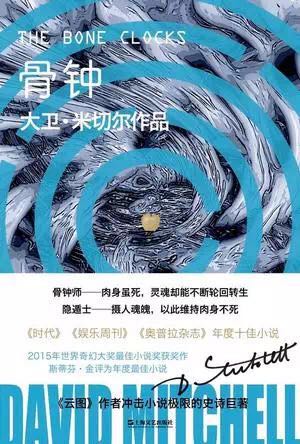

《骨钟》 作者: [英] 大卫·米切尔 出版社: 上海文艺出版社 译者: 陈锦慧 出版年: 2016-12-1

这其中最明显的叙事野心就体现在,他已经考虑到各个层面的读者需求,任何读者都能从中找到适合自己的切入点。比如第一章《热浪》中,1984年,十五岁的少女荷莉,跟父母吵架,一气之下离家出走。两天之后,她的弟弟杰科也神秘失踪。这是一个斯蒂芬·金式的开篇,充满了不可言说的神秘。

第二章《没药是我的,它的苦涩香气》,1991年,剑桥大学的学生雨果·拉姆齐,聪明狡黠,以诈骗和勒索为生。他遇到了在餐馆打工的荷莉,一夜销魂之后,雨果要在平凡的爱情与永生的诱惑之间做出抉择,他最终签下了一份浮士德式的契约。这篇是犯罪小说的风格。

第三章《婚礼》的故事发生在2004年,荷莉的丈夫艾德是一名战地记者,在他决定退休回家与妻女团聚之时,死于伊拉克的一次炸弹袭击。米切尔在这一章中巧妙地采用了非虚构写作的形式,这也是小说中对政治讽喻性最强烈的一个章节。

《克里斯宾·赫尔希的孤独星球》的故事发生在2015年至2019年,这一章中很显然嵌入了自传体的写作。赫尔希这个过气作家身上有很多作者自身的影子,其中还写到了赫尔希在上海书展宣传自己新书的细节,很有意思。

《骨钟师的迷宫》故事已经到了2025年,这个章节已经完全变成了奇幻小说的风格,荷莉身上神秘,她弟弟杰科的失踪之谜,都将一一揭晓。这部分的写作最能考验一个作家的想象力和对语言新的召唤能力,他要完全建构起一个幽冥世界,对骨钟师和隐遁派之间的争斗,要在这一章中完全讲述清楚并不容易。荷莉、杰科以及失踪的雨果等人都成为了那个幽冥世界中存在之人的宿主,他们潜伏在人类的身体中,伺机而起。这个章节中的故事让人想起托尔金在《魔戒》中创造出的中土世界。

小说的最后一部分《羊岬半岛》,故事已经跨越到了2043年,幸存下来的荷莉带着孙女生活在冰岛。这部分的故事具有一种很强烈的未来现实主义的风格。这是个什么样的未来世界呢?我们融化了冰山,抽干了河流,淹没了海岸,垃圾堵塞湖泊,灭绝了物种,杀光了动物,挥霍掉了石油……他们生活在一个黑暗时代里,网络大瘫痪,电力已不再。如果说有什么好处的话,“书本会再回来,”小说中的预言家说,“等2030年代末期,电力供应开始出现问题,数据库被清除,你就知道。不算太遥远。未来会跟过去很像。”米切尔在这个章节中投射出一种对未来的悲剧感。

大量闲笔

未来和过去很像:这是理解《骨钟》的一个视角。小说从1984年开始,结束于2043年网络大瘫痪的未来。这其中的政治意蕴很是明显,只不过这个预言包裹在一个奇幻小说的外壳之下,显得颇为不真实。这是米切尔的高明之处,你能从中找到自己感兴趣的阅读方式。

我个人比较喜欢的是《婚礼》和《克里斯宾·赫尔希的孤独星球》两章,前者表达了对一名战地记者的崇敬。如何才能成为一名伟大的记者呢?除了需要老鼠一般的狡黠,貌似可信的姿态和一点点写作功力,还得具备一种最伟大的特质:幸运。何为幸运?即在场,“喀布尔沦陷的时候刚好在场;9·11发生时在曼哈顿;戴安娜的司机作出致命错误判断那天晚上在巴黎”。

而从后者描述的作家生活中,我们能够窥得米切尔把多少现实生活投射到虚构的形象中。比如在这个章节中,赫尔希有个观点说,以小说家为主题的小说都是“近亲相奸”,这种互文性的嘲讽让人莞尔。赫尔希参加书展,忘了带证件,被门卫拦在门外。当他报出自己的大名时,门卫依然无动于衷。正好另外一位门卫认出了赫尔希,为了避免让这位作家尴尬,他替旁边的同事解释说:“我那个同事对当代小说家不够熟悉。”这种对当代小说家的揶揄充满了自嘲精神。且慢,这个小插曲还没完,门卫赶紧拿出一本书让赫尔希签名息怒,结果一看,这本书竟然不是他的——这位门卫比那位把他拦在门外的更可气,竟然把他当成另外一位作家。米切尔写这样的闲笔段子,一波三折,既分散了我们阅读大部头时候的那种疲惫感,又能在这种闲笔中暗含讽喻,充满了一种不期而遇的机智。

其实,《骨钟》这本小说中有大量的篇幅都是闲笔。比如《婚礼》这一章,讲述荷莉的丈夫艾德如何在伊拉克冒着危险采访的故事,几乎偏离了主线。但是偏离正好缓冲故事的张力,把一个充满奇幻色彩的故事拉回到了现实层面,这才是米切尔的写作高明之处。处处都是闲笔,但千头万绪,看似杂乱无章,你总能从中找到那个隐藏在众多闲笔之下的故事线。

极繁主义

关于小说家的语言,批评家乔治·斯坦纳有个观点说,我们要警惕那些极简主义风格的作家,因为那种人为制造的简洁含蓄,把语言紧缩到一种有力的抒情速写的做法,也缩小了我们观察和书写的生活空间,长此以往,只会导致语言的浅薄化,让很多文学变得愈加平庸。斯坦纳举例说,海明威的《杀手》虽然完美简洁,但是相比之下,《罪与罚》则包含了全部的生活,而这全部的生活是海明威单薄的语言媒介无法承受的。所以斯坦纳推崇乔伊斯和福克纳式的极繁主义文体,因为他们使用的语言不断敲打着我们的感觉,发掘出我们未知的感受力,“他的语词经常像起了癌变,疯狂地繁殖”。

阅读《骨钟》时,我意识到米切尔正在用一种新的语言拓展小说的边界和多重可能性。在小说的《骨钟师的迷宫》一章中,我们的阅读经验需要很努力才跟得上米切尔搭建的语词迷宫,我们需要拆解掉固定词汇的能指与所指,重新寻找理解每个词汇新的含义,才能理解这个世界中发生的一切。在这个完全新鲜的语词迷宫中,他在其中穿梭自如,我们只能紧跟其后,快速理解和消化一种新的语言,否则稍不留神,可能就被困在其中。这是小说中最考验读者阅读耐心的章节,也是最能体现一个作家对语言的敏感和好奇心的章节。这样的极繁主义风格小说语言,虽然没有穷尽语言的潜力,但至少让我们能感受到了话语精神的普遍提速,让我们的语词王国变得广阔和丰富了很多。

优秀的作家从不会止步于已经完成的作品,他会在新的作品中探索更多未知的可能性。大卫·米切尔作品让我们感受到了一名优秀作家努力拓展边界,开拓疆域的雄心。