谈论福柯,你永远不会遭遇冷场

来源:新京报 | 张舒 2017年06月29日21:58

1984年6月25日,米歇尔·福柯因艾滋病在巴黎萨勒贝蒂尔医院病逝,距今整整33周年。然而,时至今日,人们仍热衷于谈论着他,一如他还活在这个世界上。

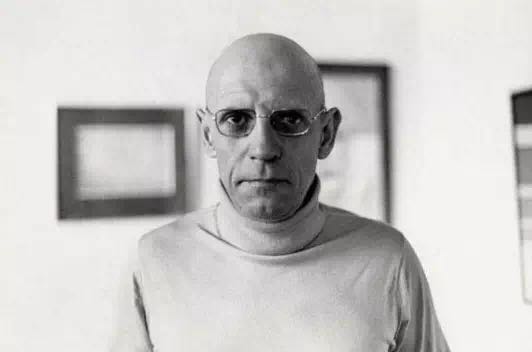

在文化圈内,谈论米歇尔·福柯永远不会遭遇冷场。每个人眼中似乎都有一副福柯的样貌,有人将其视作离经叛道的批判者,有人从他的思想中找寻西方传统的脉络。即便没有读过任何福柯原著的人,也会在脑海中浮现出“光头、眼镜、高领衫和夹克”的典型模样。倘若希望了解福柯及其一生的思想,《福柯考》无疑是一本短小精悍又不失专业的导读,专业研究者和普通读者都可以从中一窥究竟,找寻到一副相对完整和平衡的面貌。

自1970年入选法兰西学院之后,福柯几乎每年都要开设一门主题全新、内容独创的讲座课程。两个阶梯教室,300个座位,常常要容纳近500名听众。“福柯健步走进教室,好像某个人一头扎进水里,他穿越人群坐到讲台的椅子上,往前推一下麦克风,放下讲稿,脱下外套,打开台灯开始讲课,一秒钟也不耽搁。”

米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926-1984),法国哲学家、思想家、社会理论家、语言学家和文学批评家。作为法国后结构主义思想的代表人物之一,他提出的知识型、权力、知识考古学等观念对之后直至今天的社会科学影响深远。

从第一期“认知的意志”开始,讲座一直持续到福柯离世,占据福柯整个人生的四分之一。福柯正是在这些讲座的基础上,相继出版了《规训与惩罚》《性经验史》等重磅作品。这些作品在学界掀起轰动尚未消退,福柯又一改原先的研究路径,实现了对自己的华丽转身。在他生命的最后十年,无论是思考的主题,还是研究的历史时期,均发生了巨大转变。这种思想上的转变多大程度上与他不拘世俗的生活方式相互纠缠,随着福柯1984年突如其来的离世,最终化为一道难解的谜题。

批判研究

“知识、权力、主体”

熟知福柯的读者不会陌生,福柯一直徘徊在疯癫、医学、监狱等人类社会的边缘领域,试图以讲述历史的方式描绘出我们曾经是谁、我们如何形成了当下的自己。疯人被正常社会隔离的历史、临床医学的诞生以及它塑造疾病经验的历史、监狱对肉体和灵魂进行规训与重塑的历史——这些散落在历史的角落、几近被遗忘的细枝末节,虽然看似微不足道,其中却隐藏着无处不在的权力关系,以及我们重新发现自己、改变自己的巨大可能。

“知识、权力、主体”这三个概念,构成了理解福柯最重要的三把钥匙,而在福柯的语境下被赋予了全然不同于传统的意义。历史如何构建了某种“知识”?微观的权力如何支配着一整套行之有效的肉体和灵魂技术,进而塑造着个人的行为规范?建构的知识和无处不在的权力又是如何决定了个体的存在方式,形成了我们现在的样貌,组建了现代意义上的主体?

福柯对于这三个概念的颠覆性诠释,成为后来追随他的学者屡试不爽的思想利器,无论是用于文学批评,还是进行社会科学研究,福柯式的视角总能让研究者获得不同寻常的批判视角。

福柯视其为他的“第一部著作”。社会科学研究中被引最多的25本书籍,这本书和《性经验史》均位列其中,福柯也成为唯一一位有两本著作同时上榜的学者。

尤其是“知识—权力”这套组合拳,为研究提供了强有力的分析工具:对话语实践进行谱系学分析,可以帮助研究者在梳理知识的形成时,避免落入科学和意识形态的两难推理;对权力及其支配技术的分析,不会让研究者轻易做出简单判断,认为权力要么是一种控制,要么仅仅是一种假象。“知识—权力”无疑成为福柯追随者倍加推崇,也最具批评力的思考工具。

极限体验

“性”探索之旅

从性经验史这一主题开始,福柯的态度悄然发生变化。他从70年代起在美国加州展开的诸多身体上的“极限体验”,以人类有史以来最为激进的方式,探索着快感享用和感官经验的边界。

上世纪70年代,福柯应加州伯克利大学邀约多次赴美讲学,在这块被誉为“嬉皮士运动发祥地”的乐土上,以极大的热忱,融入数万名与他一样渴望反叛正统文化的男同性恋群体,投身到夜总会和公共浴室蔚然成风的滥交和群居生活当中。

一部完整记录了福柯的人生,文笔流畅,令人百读不厌的学术类传记。作者沿着福柯的生命轨迹,对其绝大多数作品做出了自己的诠释,作为一名斗士的福柯形象呼之欲出。

LSD(致幻剂)、鸦片、S/M(施虐-受虐恋),福柯在加州的极限体验给他带来了无与伦比的快感,也冲击着他讲述历史的视域和维度。1976年,以“性”为研究主题的《性经验史》第一卷出版,延续了他一如既往的话语分析理路,探索“性科学”话语塑造之下的“性经验”如何一步步与“性爱技巧”相脱离。

他想揭露出,当代性话语的激增,实则是另一种形式的性压抑。在福柯看来,如火如荼的同性社会运动是对某种被历史归为正统的“性规范”的挑战。人们的目标不仅仅是去解放肉体感官的欲望,而应当建立一种不以某种性规范为基础的、一般意义的快感系统。他希望人们谈起同性恋者时,就像谈起独身者一样自然。

《性经验史》第二卷和第三卷是在福柯1984年去世前不久出版的。第四卷的写作基本完成,因为福柯拒绝死后出版任何书籍,家人依据他的遗愿,至今未出完整版。

然而,《性经验史》后五卷却迟迟未能按计划出版,他不停重写手稿,因为其想法早已发生改变。在他临终前为后三卷出版所写的内容概要中发问:“为什么性行为,为什么属于性行为范畴的活动与快感会成为伦理学关心的对象?为什么在不同时期这种对伦理学的关注显得比人们对诸如滋养行为或履行公民义务之类的个体或群体生活的其他领域的关注更重要呢?”

福柯想要追问:为什么自古以来,道德紧盯“性”事不放?人们为什么不多关注一下其他领域的伦理问题?他意识到,性的主题存在于西方漫长的历史传统中,如果不对现代的欲望主体进行一种历史和批判的研究,从事一种从古代发端的谱系研究,那么就无法对现代西方“性”的形成和发展进行真正的分析。

最终关切

“说真话”实践

由此,福柯人生最后几年转入对自我治理问题的关注,在一定程度上取代了他早年对于“权力”问题的痴迷。从“性经验史”开始,到“照看自我”,再到福柯人生中最后一个研究主题“说真话”,福柯从现代转向古代(尤其是古希腊),返回到古代人生活的方方面面,对他们的宗教生活、政治生活和道德生活进行了一番全新的考察。在这些考察中,原先无处不在、从消极层面支配个体的权力与技术消失了,取而代之的是一种更加积极的“治理”概念,是古代人在各种生活实践中,针对自身主动展开的一整套治理原则和技术。

福柯在法兰西学院的最后一期讲座“说真话”研究正是在这样一个背景下展开的。承继对于性的关切,晚年的福柯另辟蹊径,找到了这个贯穿古希腊历史,颇具价值却又鲜有论及的主题。他遍历古希腊多部经典,从欧里庇得斯的《伊翁》,到柏拉图的《书信七》,从《申辩篇》《拉凯斯篇》,到第欧根尼·拉尔修的《名哲言行录》,展现了伊翁、西西里僭主狄奥尼修二世、苏格拉底、犬儒主义者等一系列古希腊主体在政治生活、伦理生活中对“说真话”的理解与践行,其中尤以苏格拉底的形象最为丰满生动。

在1983年伯克利讲座的总结性评论中,福柯讲到,研究说真话的目的不是为了处理真理的问题,而是为了研究说真话的人,或者说真话这个行为。他要通过说真话的重要性、谁能够说真话、为什么要说真话等问题,挖掘出称作西方“批判”传统的根源。而这一传统的源头不是别的,正是苏格拉底的“说真话”实践。

福柯在法兰西学院的最后演讲的结集。“说真话”作为古希腊政治生活和日常生活中一项特殊的“言说真实的话语实践”,是福柯英年去世之前最后一项未竟的研究,是福柯毕生思想的总结性表述。

从这个角度来说,“说真话”在福柯整体的思考中占据一种拱顶石的位置,在这一研究中,福柯早年的“知识、权力与主体”三条轴线得到了重写,分别以真实话语的实践、自我和他人的治理、主体的自我构造这三个主题,在古代人的政治实践以及自我伦理实践中呈现出来。而所有实践的交汇处,是哲学的“说真话”,它作为一种批判传统的哲学实践,或许才是构筑在理性主义之上的整个西方哲学史失落的真正瑰宝。

最后一年法兰西学院讲座的第一堂课上,福柯对台下的听众说:“我病了,我真的病了。”谁也不曾料想,在短短四个月之后,福柯就突然地离开了这个世界。后来,当艾滋病逐渐进入公众视野时,人们方才意识,这位二十世纪最伟大的思想者之一,同时也是最激进的生存美学践行者,罹患的竟是如此骇人听闻的疾病。或许这种死亡方式正好与福柯不受世俗羁绊的思想和生活方式形成了呼应,他用自己的死亡,为一个“说真话”、真诚面对生命的不朽形象画上了一个掷地有声的句点。