“写什么”与“怎么写”同等重要——观“墨写新文学”书法展有感

来源:文艺报 | 刘正成 2017年08月18日06:55

鲁迅《野草》题辞(楷书小品) 欧阳江河 作

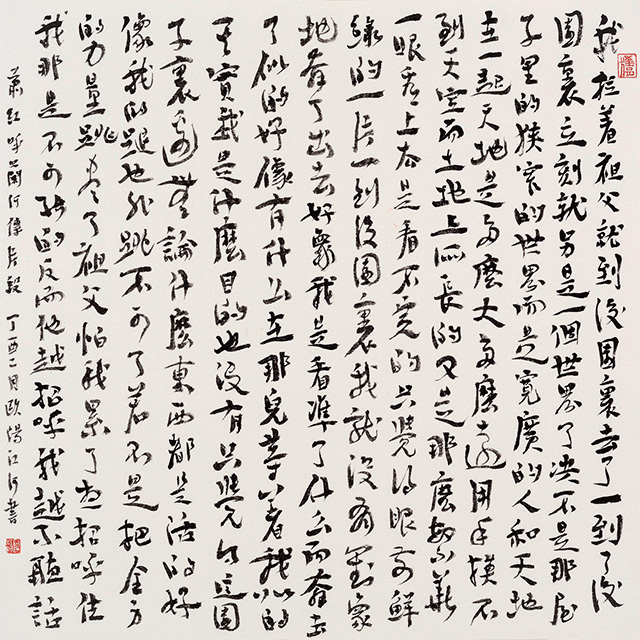

萧红《呼兰河传》片段(行书斗方) 欧阳江河 作

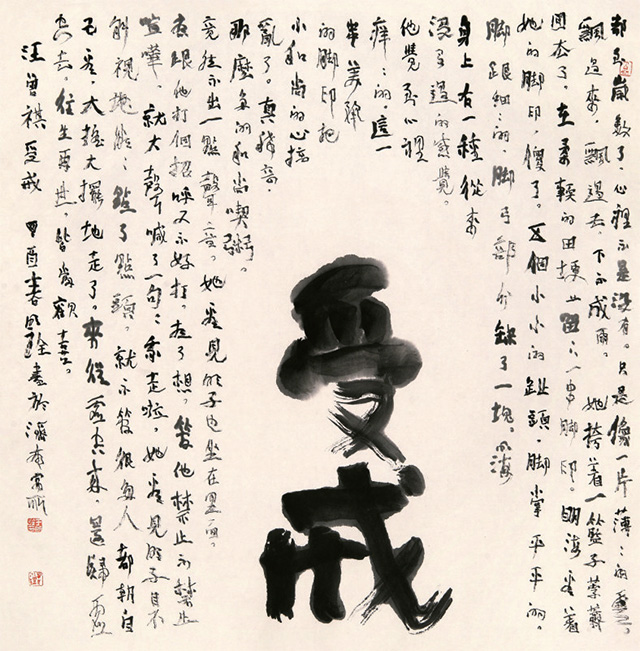

汪曾祺《受戒》(行书斗方) 于明诠 作

海子诗句“面朝大海,春暖花开”(篆书对联) 于明诠 作

100年前,中国新文学运动狂飙突起。为了挽救衰弱贫穷的中国,鲁迅、胡适之、瞿秋白等前辈文学家揭开了新文学的历史序幕。单从文化的角度来观察,新文学运动的第一项成果便是白话文代替了文言文。当然,中国自古以来文与言是相分离的,口语和书面语言不一样。这里且不去比较言文分离的历史得失,白话文学有利于大众对文学的直接介入是毫无疑问的。这不能不归功于以鲁迅的小说《呐喊》《彷徨》、陈独秀的《新青年》杂志、郭沫若的诗歌《女神》等为代表的白话文新文学。

但毋庸讳言,在回顾历史进步时,100年来也不断有反思存在,中国传统文化的传承是否有危机?从文学的载体——文字来说,就曾出现矫枉过正的历史误区。同样是鲁迅、胡适之、瞿秋白这些新文学导师,包括钱玄同、刘半农等,曾经对中国传承5000年以上的汉字失去文化自信,表示为了中国的现代化,必须取消汉字这个拦路虎,走汉字拼音化的道路。所谓“汉字拼音化”,就是把中国稳定通用数千年的表意文字演变成拉丁语言的表音文字,把创造了灿烂悠久传统文学的数以万计的中国汉字,从形体上简化为二三十个表音文字的字母。常言道危机便是转机,五笔字型输入法的诞生攻破了计算机录入看似已成死结的魔咒,不仅解决了问题,而且汉字录入速度远超英文等表音文字。

100年后的今天,当代作家与书法家们聚集在中国现代文学馆,举办以汉字为载体的“墨写新文学——欧阳江河、于明诠书法展”,让汉字和书法闪耀着光辉,彰显了中国人的文化自信。这是历史纵向视角上的一种反思,这种反思并非某种否定,而是一种追寻与跨越。如果从历史的横向视角来看,这个诗人与书法家联袂举办的“墨写新文学”书法展览,也显示了书法艺术从“墨”走向“翰”的崭新进程。

剧作家魏明伦在与我讨论当代书法时说过,今天的书法往往“有墨无翰”。这里所谓的“墨”是指书法的笔墨,而“翰”则指书写的文字内容。在他看来,以抄写唐诗宋词为标志的当代书法艺术碰到了文化缺失的危机。我认为这种说法并非危言耸听,而是对当代书法发展现状敲响了警钟。今天的书法似乎在回归印刷术发明以前的“抄书人”时代,即抄写唐诗宋词文本的时代。书法艺术的文化缺失,是当代书法发展的短板。当然,抄写前代名家诗文古已有之,但绝对没有出现过全员抄写古诗古文现象。

书法自晋唐以来,以王羲之、颜真卿、苏东坡为代表的文人书法结束了“抄书人”为主流的时代,以文学为基础的历代书法家作品的经典性不仅体现在作品的形式技巧上,同时体现在创作主体的诗意文字内容上,以史有定评的历代三大行书为例来看便能清晰。收入《古文观止》的王羲之的《兰亭序》,正是魏晋时代文人对人性、人格觉醒时代的一篇文献。王羲之在《兰亭序》散文中所描述的心路历程,正是对理想世界追求的文献记录。如果脱离书法家的诗人身份,仅仅从字体演进、行楷书脱离隶书的“八法”确立,王羲之是否会被历代尊为书圣很难说,因钟繇“旧体”向王羲之“新体”演变是有150年左右的历史进程,而非一人一事之功。这从《旧唐书》所载王羲之本传和唐太宗所撰《王羲之传论》可以看出王羲之的历史作为与个性魅力在书法中的决定性因素。

由此可见,书法“写什么”与“怎么写”同样重要,“翰”与“墨”偕,是作为中国古代社会精英文化的基本属性。如果作者放弃了书写文字的原创性诗文,书法仅仅成为一种抄写的匠艺了。匠艺也是艺术,但它属于工匠性艺术,属于艺术的泛化。如果说书法是中国文化的瑰宝,其艺术价值是可以比肩于世界各民族艺术珍品的,这就是书法作为精英文化的意义。

如果要把书法看成民族优秀文化的标志性艺术,又要创造性地发展这项精英文化,那就不能以普及性的量代替提高性的质,而是要瞄准历代书法经典的艺术高度,让自己的作品在传承的基础上获得新的艺术高度。不要仅仅满足于抄写唐诗宋词,而且要在文学创作上下好基本功,把“写什么”与“怎么写”同时作为追求的目标,这才是当代作为“家”的书法创作者应有的艺术自觉性。当代书法的文化缺失现状并没有引起广泛关注,书法在泛文化状态中如火如荼地展开着,而这个“墨写新文学”书法展之所以引起文坛的重视,其意义很大程度上则缘于斯。书法家于明诠在30年前就发表诗歌作品,他在此抄写自己的诗文,或者是抄写和组合同时代人的诗文,并不是“抄书人”的匠艺,而是表现我们这个时代具有文献意义和诗意境界的书法艺术,同时告诉人们,诗文创作也是书法成家的一个门槛。

上述主要谈了文学对书法的意义,书法对文学的意义也同样存在被忽略的现象,这从大量作家对书法的介入层次可以看出来。由于传统文化的魅力所致,当下各行各业人士都拿起毛笔投入到书法热潮中来,尤其是社会名人、演艺明星书法大行其道。但是,作家、诗人对书法的介入,则应该有另一种姿态。当年,我曾经分别邀请季羡林、李泽厚、李学勤三位先生为《中国书法》杂志写书法作品或题词,他们均坚辞,说自己不是书法家“不能献丑”。他们并非轻视书法,其谦让恰恰从另一个侧面体现出对书法的看重。

这在古代亦是如此。例如,欧阳修、王安石、曾巩这些北宋大文豪虽然均能书,但绝不称家,只是苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄才有书名而称“北宋四大家”。今天不少作家成名之后,也许觉得应该补补课,学习古代文人诗文书画兼备的榜样,积极投身书法活动。这当然能在文学界起到继承传统文化引导作用,但必须有一种形式技法的基本要求。在年轻时就下苦功练过书法的诗人欧阳江河用作品说话,诸体皆能,点画和性情皆很融合到位,为文学家们介入书法创作提供了一种成功经验。我们不是要切割传统文化,或者从外部把传统文化生硬贴进文学家的身份里去,而是下大力气学习优秀的经典作品经验,掌握书法艺术的创作规律。我们不仅应该有好诗人好作家,也应该有创作出形意兼备好作品的书法家。

上世纪90年代,我曾在《中国书法》杂志主持过当代作家谈书法座谈会。汪曾祺、李凖、邓友梅、林斤澜、唐达成等在会上谈论书法口若悬河、字字珠玑,难怪他们不仅善书法,小说也如此有味道、耐咀嚼、够玩味。他们笔下之所以能如此生动描绘具有传统文化色彩的人物,就因为他们本身在这方面的深厚功力所致。当代青年作家倘若如老作家一样也具备这种传统文化功力,所创造的人物画卷就会更加丰富多彩。经典的魅力是永恒的。诗人作家们如有深厚的书法艺术这种传统文化的复合性基因介入,也必将使当代文学以它的多样性、经典性争辉于世界。

刚才我在谈论书法创作时使用了“写什么”与“怎么写”这个表述。这是俄国作家屠格涅夫在讨论文学创作中提出来的,后来演变成一个文学理论命题:“怎么写”与“写什么”谁更重要?我们的文学也应当多描写具有高层次、有理想光辉的文化人物,描绘他们丰富的传统文艺技能与素养,这不失为文学多样化的可行之途。我曾经用“跨界”这个词谈论欧阳江河和于明诠的书法双人展,但文学与书法其实自古无界限。白话文取代了文言文,并非要彻底抛弃文言文的优雅基因,“墨写新文学”书法展让书法作品从美术馆回到文学馆,是当代书法向传统的优雅文化的回归,同时也在呼吁提升当代作家的传统文化修养,让文学向传统雅训的文辞和多样化题材的回归。一位是以诗见长的书法家,一位是以书见长的诗人,他们联袂举办一个文学与书法的高水平的跨界性艺术展览,具有文学与书法的双重意义,堪称一桌当代文学与书法审美的盛宴。

我期望“墨写新文学”书法展还有第二季、第三季,那时可以更多地增加自书诗文的比例,这样个人化的诗文书写将更生动、更具体,体现“文与书偕”的双重价值。同时,不管连接词大量重复还是缺乏音韵节奏感,口语化的白话文书写较之文言诗文书写都有着更大的难度。我们期待着某种成功的突破。