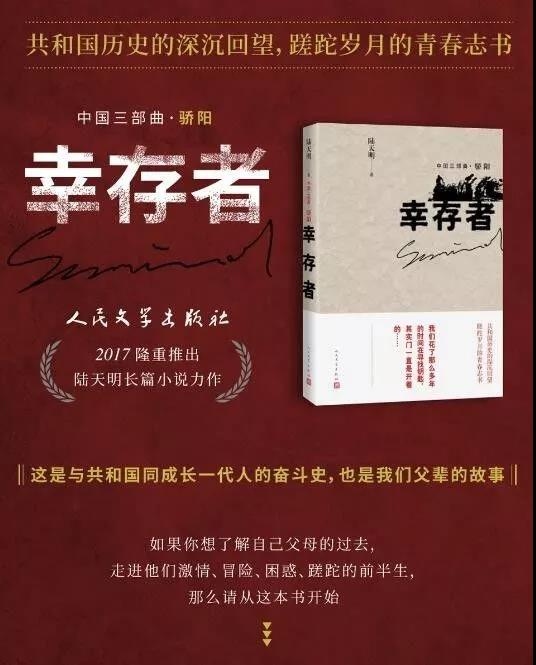

《幸存者》

来源:人民文学出版社微信公众号 | 陆天明 2017年10月30日10:59

一个加强连,怎么忽然不见了?

一

……那一年,白杨河垦区独立师师机关食堂好长时间没沾荤腥。到了那个月,记得好像是九月,居然在一周内连着吃了两回大肉。这让同志们的情绪陡然高涨起来……

但,谁曾料想,到月底二十六、二十七两天却接连发生两起大事。先是二十六日。造反派群众组织“红色近卫军”出动一百来个战斗队员,三辆解放牌卡车,到担负武装值班任务的一七零三连“索要武器”。哨兵劝阻不住,向天鸣枪警告也不成。那帮人继续开起车往里冲。这时,不知是谁又为了什么,突然扔出一颗手榴弹,炸死零三连一位副连长。重伤该连一名排长和一名女职工(该连连长的家属)。嗣后引发重大冲突。造成重大伤亡。群众组织方面,死十四人(其中七人为十五六岁的中学红卫兵)。伤八九人。事发后第二天,即二十七日中午,师武装处值班参谋夏得福刚从机关食堂打饭回来。一份油乎乎的蒜焖扁豆。一碗清汤寡水的西红柿蛋花汤。两个刚出笼的苞谷馍倒插在那根“疤痕累累”的铜勺把上。晚霞强势地挤进斑痕累累的窗框。他刚走到值班室门口,电话铃就是在这一刻响起来的。而且响得着急。他赶紧撩起拴在裤腰襻儿上的那个钥匙串儿,拣出那把长柄大头钥匙开门,才得知打电话的是二管处武装科值班参谋孙守志——那个个头比他老婆还要矮一截的老转业兵。老孙在电话里呼哧带喘地报告:一七零三连不见了,整个连队,连带家属娃娃,迹近三四百口人,“窝……窝……全都不见了咧”。

夏得福一愣。

一七零三连是个武装加强连。各方面——包括人员、武器以及领导班子配备等,不仅在全独立师,就是在全垦区整个武装值班系统中都要算是最强最齐全的。它坐落在自然条件十分恶劣的卡拉库里荒原,正对着著名的昆冈老风口。虽说离国境线还有百十公里,但这里“战略位置”十分重要。西线一旦有战事,它和其他几个同样驻守在卡拉库里的重装值班连队必须担负起协助现役野战部队在老风口阻击敌方坦克集群的重任。敌人只要突破了老风口这道防线,再往东侵,数百公里一荡平泱。他们就有可能长驱直入直捣我省会城市。到那时再要拦截,就得付出加倍甚至多倍的代价。为此,特地给它配备了反坦克用的三七战防炮和四○火箭筒,至于那些常规的步兵武器,如班用机枪、冲锋枪等一应俱全。只是战士使的步枪和现役部队使的比起来稍嫌老式了一点,还是“二战”时期苏联红军用的那种苏式七点六二口径步骑枪,但都实兵实配到了每个战士手中。这枪“年岁”是大了一点,但精度高。威力大。弹药充足。好使。管用。除此以外还配备了几门八二迫击炮。这样的重装水平,在全垦区各武装值班步兵连里,绝对是拔尖儿的。甚至要说是“绝无仅有”,或少有。特别要说一说的是那个四○火箭筒。拿几十年后今天的眼光看它,它的确不算个啥了。但在那忽儿,算是步兵手中反坦克的最新式的精良武器。现役野战部队也刚配备到步兵班。另外还要说到,这个一七零三连还种着五六千亩小麦和苞谷(一般不给武装值班连队下达棉花种植任务。因为种棉花太费功夫。必须留出足够的时间,让他们搞军训和在必要时执行某些军事任务)。为此,还给他们配了一辆链轨式拖拉机和两三辆轮式拖拉机,一个机务排做技术支持。还让他们兼管着二支渠上好几个重要的闸门。东去十来公里,又逼近红山煤矿。矿上好几个劳改中队监押着一二千名正在服刑的重刑犯。这样一个切切实实担负着“屯垦戍边”和“维护地方治安重要使命”的连队,居然突然间……全不见了!

雁过留声。雨去湿衣。怎能就这么悄无声息地“不见了”?

可能吗?

夏得福不信。略略地呆站了一忽儿。下意识地端起汤碗小啜了一口,却又立马警觉到,这裉节儿咋还能分心去喝这鸡巴玩意儿?混不吝呐!便赶紧撂下汤碗,对着送话器追问:“武器呢?”大老孙忙答:“武……武器……窝……窝也不见了咧。”但武器库的门倒是锁得好好的,只是里头全搬空了。连师武装处寄存的那二十箱反坦克手雷也不见了。瞬间,一股冷汗便从夏得福那单薄而修长的后脊梁上涌出,立马溻透了他那件领口和袖肘上已经打过仨俩补丁的白夏布衬衣。他赶紧去翻看值班电话记录。自打“文化大革命”在大江南北轰轰烈烈展开,中央就下过一道死命令:运动期间,但凡要调动或移动一个连以上(含一个连)兵力的,必须经中央军委批准。除此以外,任何人任何组织都无权调动和移动一兵一卒。但看值班记录,本师任何人都没接到过中央军委下达的类似命令。它怎么就擅自行动了呢?而且还带走了全部武器弹药。更为严重的是,事前不请示报告。事中和事后更没留任何口信或便条,向上级首长报告说明自己的去向。整个儿闹了一个完完全全的“不知去向”。

整整一个重装加强连啊!而且头一天还在那儿发生过“严重流血冲突”。

咋回子事?!

夏得福赶紧追问:“情况属实?”电话那头,孙参谋则憋红脸更大声吼着回答道:“我和刘科长刚从零三连驻地回来咧。窝还敢瞎报?真是不想干了咧还是咋的咧?!!”

“那么……情况属实啰?”

夏得福在电话机旁一下子呆住了。

二

几分钟后,独立师临时党委几位在家的常委便急匆匆赶往常委会议室。

临时常委会使的还是原党委常委会使的那个会议室。它设在师第一招待所。独立师师部一共有三个招待所。这第一招待所专门接待地师级以上高干,所以也被简称为“高招”或“一招”。这么称呼它,当然也表示“它的装潢和陈设都很高档”、“在当地可算是首屈一指”。

其实把它跟三十多年后的今天在全国各地风起云涌般拔地而起的那些五星级宾馆和超五星级迎宾馆、国宾馆等“大牌”“大巫”们来比,它连个“小牌”“小巫”都算不上。因为说到底它也就是一幢普普通通砖混结构的三层小楼。那忽儿之所以能被人如此高看,除了它接待的人不一般以外,还有两个重要原因。

一,那时候,整个垦区,绝大多数职工都还住在土块房里。那些土房都是用树棍、苇把子和不经窑烧、只是晒干了就用的土坯搭建起来的。有一部分职工还住在鼹鼠洞式的地窝子里。这些土块房的窗户洞上多数糊的是废旧化肥袋袋子。晚上点的还是煤油灯。“床板”也是用苇把子或红柳把子替代。“床架”更是用土块垒起。屋里再拉上根生锈的铁丝。铁丝上撂几件旧衣服和一条皱了巴唧黑了巴唧的毛巾。屋子一角的空肥皂箱上放着半袋苞谷粉和几棵大白菜一小堆土豆……这几乎就是他们全部的“家当和生活设施”了。而相比之下,这幢小楼不仅砖砌,房间里还铺着地板,摆放着成套的制式家具。窗户上安的是双层玻璃。在常委会会议室的窗户上还挂着墨绿色的金丝绒窗帘。白天黑夜二十四小时供电。走廊里铺着纯手工织成的新疆喀什特产羊毛地毯。相比之下,它的“高档”不言而喻。

其二,由于当年垦区整体的规划设计,包括农田水利、道路交通、居民点布局等都沿用了苏联专家提供的图纸,这个原本挺普通的三层小楼也毫不例外和垦区众多公事用房一样,在外形上也带上了一些“苏俄”建筑的特色和风格。比如:都有个深蓝色或墨绿色的铁皮大屋顶。明黄色的外墙。天蓝色的窗棂格儿……特别是小楼门前那个前出的拱形雨檐,用四根鼓肚子的橡木柱子支撑起,檐面全部装饰着花纹繁复的铸铁条。走近这样的一个雨檐,你常常会忍不住觉得,从正面那扇厚重的雕花门楼里即将走出来的一定会是果戈理笔下的那个老年地主或契诃夫笔下那个年轻的套中人。也可能是托尔斯泰笔下那个肥胖不堪、行动迟缓却又聪明睿智决策果敢的库图佐夫将军或多情自恋且又命运多舛的贵妇安娜·卡列尼娜……再加上门厅地上那几何图纹水磨石、房间里深褐色油漆木地板、整套制式家具和笨重高大却又气势轩昂的俄式圆筒状铸铁取暖炉,以及上边已经提到过的全羊毛手工地毯、双层玻璃、墨绿色金丝绒窗帘,等等等等……

再加上它还拥有一个相当宽敞、差不多有两三个篮球场那么大的院子,并被一条宽达三十米的林带拱围着。林带里栽有九行加拿大阔叶杨。每棵都有三四层楼那么高。三四十公分粗。

再加上头顶上那一方蓝得让你心碎的天空——为此,它整体所呈现出的就绝不只是一种遥远的静谧,还必定有一份儿固有的威严和庄重。所以,在那些年里,不管你去跟谁打听,即便去叩问那曾千百万次扫荡过整个卡拉库里荒原和昆冈大戈壁的干热旋风或西伯利亚寒流,它们也一定都会把双手安放在胸脯前,虔诚地低下头,同时多少带着一点敬畏之心告诉你,在那个曾经让无数志士仁人心甘情愿来到这一片亘古荒原上流血流汗开拓未来的岁月中,在这方圆一二百公里范围之内,这幢小楼的的确确要算是一个“最高档次”、“首屈一指”,也曾令无数拓荒者无数次赞叹感喟并向往过的“顶级”建筑……

两三年前,向少文、李爽、谢平等上海知青第一次从下边农场搭便车到师部来找师首长反映知青们下连队以后所遭遇的种种问题,经人指点来到这个第一招待所跟前时,他们的感觉也就是这样,被震撼。激动。呆若木鸡。以至一时间都有点分不清东西南北。不知自己身在何处……懵懵懂懂中甚至觉得自己仿佛又回到了上海,如果再向前走那么一小忽儿,眼前便会出现被秋雨淋湿了的柏油马路。路面上铺满了枯黄落叶。在几条马路(汾阳路?岳阳路和桃江路?)的交会处,在那落叶稀疏的地方,阴沉的天空下,会出现一座同样被雨淋湿了的普希金青铜胸像……

临时师党委常委会会议室就在它的二楼。

几位临时常委——还有几位非常委,但他们都是师“文化大革命”领导小组成员或新成立的抓革命促生产指挥部的成员,前后脚走进会议室时,夏得福已奉武装处处长之命,把一幅五万分之一的卡拉库里荒原地形地貌图展开在那张长方形的大会议桌上了。

会议桌上铺着一条深蓝色的呢料旧桌布。桌布的边边角角早已磨出白不呲呲的筋络。大长桌上还放着两把铁壳暖壶。几只带盖儿的青花瓷茶杯。三四个铜质的异形烟灰缸。那是曾担任过垦区副司令员、后来又在该师兼任过政治委员的林辅生用他当年从朝鲜战场上带回来的几颗高射机枪子弹壳做的。现在,这些物件还在使用,制作物件的人一度被“打倒”靠边站后,刚被解放出来。

与会者一致认为零三连肯定是向卡拉库里荒原深处走去了。意见如此一致,近年来少见。自从“文革”开始,党委会要么开不起来,要么开起来吵个不可开交,往往以不了而了之。今天之所以能如此迅速而又一致地得出结论,首先,当然是因为昨天发生的事情太重大,可以说,垦区成立以来这么些年,还从未没发生过如此重大的流血事件。事件发生几个小时后,该群众组织上千名成员就抬着十几具尸体在该管理处处部举行了“声势浩大”的游行。冲砸了直接领导零三连的二管处武装科办公室。武装科的几位参谋干事,连带科长刘本金和他的老婆小尹还有三个娃娃,如果不是事先得到内情线报,都先一步躲开去了,很可能就被连锅端。一锅焖了。而事态的严重性还在于,昨天事后清点,零三连少了四支七点六二口径步骑枪、一挺轻机枪和若干发子弹。零三连一定是担心这些威力巨大的制式武器万一被群众组织中别有用心的人“抢走”了,掌握了,用它来寻衅复仇。双方因此再一次发生冲突。这后果的严重性怎么估算都不为过。零三连绝对是为了避免事态进一步扩大和恶化,才下决心“出走”,躲开去了……

情况连夜报到北京。军委办事组当即命令西北军区党委和垦区武装部,会同独立师武装处、二管处武装科成立联合调查组,查明事件真相。严惩肇事真凶。务必收缴“丢失”的武器弹药。同时,疏解群众情绪,稳定当地局势。今天上午,第二管理处武装科刘科长奉联合调查组之命,准备先分别找零三连的几位领导谈一谈,听一听作为当事一方的他们对事件的看法。不料,电话打过去,居然没人接。再打,还是没人接。刘科长紧张了。要知道,这一段时间中苏边境形势日趋恶化,时有大小战事发生。根据中央军委的安排,农建独立师有五个武装值班连队进入一级战备状态。零三连就是其中之一。按规定,进入一级战备的武装连队必须二十四小时不间断实行战备值班。在这期间,尤其对于一个素有军事素养的老兵连队,打电话没人接是绝对不可能发生的事。也是绝对不允许的。刘科长让电话总机房的接线员不间断地要零三连。但零三连方面居然一直没反应。刘科长觉得该连一定又出大事了。便立即带着参谋孙守志和警卫班的两名战士驱车赶往零三连。才得知整个连队都不见了……

临时常委们同意师武装处周处长的分析,零三连如果真的是为了防止事态进一步恶化而“躲”出去的,它最佳的选择,最可能的去处,便是这个卡拉库里荒原腹地。理由是:一,它离这个连队最近。前些年,国家困难,连队没肉吃了,派个班排长,带上几名战士几支枪,一抬腿就进了荒原,转上一圈打上两头黄羊野猪什么的回来改善一下连队生活,曾是家常便饭。再一个,这个卡拉库里方圆百八十公里。地形复杂。既有长达数十公里的峡谷,又有铺满片石和漂砾的戈壁滩。有万年洪水纵横切割冲刷出来的干沟,更有远古时期留存下的苇子湖和沼泽地。还有成片的灌木林、连绵不绝的沙包。在沙包和沙包中间,生长着千年不倒的胡杨。只折不弯的芨芨草和蓬勃密集的红柳棵、梭梭柴……再加上那里气候往往一日多变。有些峡谷据说还有群狼把守。故而,荒原深处的不少地段几乎都没被生人涉足过。在当地老乡嘴里,它自古以来就是一个好进不好出的“鬼地方”,凿凿实实也是隐藏自己以达到“避祸”之目的的最佳去处。另外,据刘科长说,他和孙参谋曾在该连驻地通往其他居民点的大大小小公路、土路上做过详尽探查,都没发现该连有向那些地方移动的痕迹。这一点也足可佐证零三连此去只有一个方向,那就是卡拉库里腹地。

但问题偏偏没那么简单。刘科长等人为了坐实零三连就是去了卡拉库里腹地,还沿着通往那儿的各路径寻找它移动的痕迹。出人意料的是,在这些路径上他们同样没有发现该连队移动的痕迹。这就太不可思议了,甚至都有点吓人了:零三连既没去有人居住的地方,也没去荒无人迹的卡拉库里腹地,那么,它究竟去了哪儿呢?要知道,零三连这回“出走”,除了没带走拖拉机,(没带走这些机子,可能考虑到它们开动起来动静太大,容易暴露行踪),几乎带走了其他一切能带的活物和器物,包括十几匹挽马。五六挂大车。连几头给连里的大肚子孕妇准备的奶牛和十几只还没到催肥阶段的架子猪也都带起走了。人员方面,除了带走三四百名干部、战士和家属、娃娃,还带走了所有的老弱病号,带走了连队卫生室里所有的药品针剂,包括那只被连队卫生员特别看重的高压消毒锅……这样一支队伍,浩浩荡荡,拖泥带水。拉动起来,怎么可能连一个脚印、一条车轱辘印、一只马蹄子印都不留下也找不见?甚至都找不见任何一点抛撒物。找不见一根被牛蹄蹄子马蹄蹄子和人脚板踩折过碰烂过碾碎了的猪灯笼草和骆驼刺呢?整个连队居然就像是被瞬间点化,蒸腾了一般,死净死净的。直应了几十年后某一首流行歌曲中所唱的那样:“只有那风儿在我寂寞疼痛的心头飘荡……”

这样的勘查结论说给鬼听,鬼也不信啊,又怎么拿了去跟上级报告?特别是怎么向老资格的师长和那位新来的代理政委交代?!

……

就在这时候,一个电话从垦区总部直接打到常委会会议室来了。

打电话的正是老师长丁方。昨天事发后,他和那位代理政委被垦区党委连夜叫到垦区总部去汇报情况了。

“情况咋样了?”老师长问。虽然远在三四百公里之外,但听得出,他已经有点着急上火了。可能垦区首长已经在向他俩催要零三连的去向。而背景情况一定是,中央军委首长也在向垦区首长催问零三连的下落。首长们担心的是,据可靠情报称,涉事的那个群众组织“红近军”也已经派出精干小分队进入卡拉库里腹地追寻零三连。“红近军”此举的真实意图尚不明确。如果他们真是为了“寻衅报复”而去的,如果二者在荒原腹地再度交集,双方的情绪再度失控,而群众组织手中可能已经掌握着一部分制式武器,接下去可能发生的事情真的是连想都不敢想了……

所以,尽快找到这个连队,让他们回到原驻地,控制好全连指战员的情绪,便是当务之急。更是燃眉之急。

“嗯……”武装处处长一时忐忑着不知该怎么回答老师长的催问才是。想把电话递给临时主持会议的曹副政委。曹副政委忙向他摆了摆手,意思当然是让他直接跟师长说明情况。

“嗯啥嗯?!到底是找着了还是没找着?”师长立即觉察出处长的犹豫和两难来了。

“正……正……正在找……”

“在哪儿找呢?在师机关后院,还是在你们家菜窖里找?!”老资格的师长说话向来比较冲,况且这忽儿又在急火头上。

“……”武装处处长不作声了。

“立即通知师直警卫连,全体出动,朝卡拉库里方向去找。你亲自带队。”

“二管处刘科长刚带人去找过……”

“他刘某人没找着就能证明零三连确实没去卡拉库里腹地?他零三连不去那儿,还能去哪儿?你说!”

“他们在零三连通往卡拉库里腹地方向所有的地面和路面上找了个遍,都没有发现移动痕迹。”

“刘大科长没找到痕迹就能说明零三连没去卡拉库里腹地了?”

“那……”处长同志真不知道该怎么回答了。

“同志哥,亏你转业前在老部队还当过几天侦察参谋。要学会用脑子想问题,懂吗?别老用脚后跟想。爹妈给你脚后跟不是让你用来想问题的。好好琢磨一哈嘛,零三连出走,就是为了躲造反派的嘛。避免再发生冲突嘛。它有可能去人多的地方吗?不可能嘛。它躲造反派还能有啥更好的去处?只有一个去处嘛,那就是卡拉库里腹地嘛。为什么找不到它移动的痕迹?别人不懂,你这个当过侦察参谋的人还不懂?只有一种可能嘛:有人把撤退转移的隐蔽伪装实施得太到位、太漂亮,做到了天衣无缝、不露一点痕迹的程度。有没有这种可能,我的大处长?”

“……”周处长一愣。

“各种可能都要想一想嘛。使劲用脑子想。到底有没有这种可能?有没有这样一个人能做到这一点,把隐蔽伪装做到了天衣无缝、不露一点痕迹的程度?”

“做到这一点当然……可那是……也不是……”

“不是啥?啊?!想一想,再想一想,拿脑子想!在我们眼皮子底下到底有没有这么一个人能做到这一点?”

“……”在老师长连连的逼问下,武装处处长的脸色由青白转紫红,又由紫红转青白,然后略略端起下巴颏,把脸盘子整个都冲上,闭起眼呆愣了一忽儿,突然间睁大眼,放大声,喊叫:“有。有这么个人。他妈的……”

是的,他终于想起来了,确实有这么一个人能做到这一点,而这个人只能是“他妈的”那个老家伙徐又成。

没错。徐又成。零三连连长兼党支部书记。一九五一年入伍的老兵。

“告诉二管处那个谁……”

“刘科长。刘本金。”周处长忙提示。

“让那个刘本金带领搜索小分队继续往卡拉库里纵深方向寻找。你再从师直警卫二连抽调两个排,由你亲自带队,从另一个方向往卡拉库里腹地搜索。来一个双管齐下。齐头并进。他徐又成再有本事,也不可能把纵深方向多少公里上的痕迹全都抹干净了。鸡巴毛!雁过留声。人过留影。蚊子飞过还哼一哼咧。我就不信,他几百号人真能一个印迹迹子都不给我留哈。他徐又成再有能耐,还真成仙出鬼了不成?!别再犹豫不决东张西望了,下决心给我往卡拉库里的纵深方向去找!军委首长着急着哩!你还等啥哩?等毛主席亲自给你下命令?!”老师长斩钉截铁地命令着。

“是!下决心往卡拉库里纵深方向去找!”周处长应道。

(选自陆天明《幸存者》,人民文学出版社)

一七零三连队,究竟去哪儿了?是真的去了卡拉库里腹地么?是谁,带领了这次“消失”行动?接下来,他会有怎样的故事和结局?

想一探究竟的读者,不妨读一读《幸存者》。

热血青年谢平、向少文、李爽、钟紹灵、白小燕,他们满腔热忱来到内陆边疆,投身到时代的大潮中。大西北的卡拉库里荒原,磨砺与伤痛一次次地击打着他们年轻而不安的心。一次突发的爆炸,漩涡接踵而至。“九·二六”事件,引水渠龙口闸门坍塌,知情者神秘失踪,无辜者蒙冤入狱,调查组进驻,真相时隐时现……

他们守望理想,在荆棘坎坷中前行。尘埃尚未落定,崭新的时代已然到来。在经历了种种铭心刻骨的伤痛之后,他们还能坚守往昔的激情和向往,迎接未来的曙光吗?

这部小说保持了作者陆天明一贯的“勇为天下先”的气度和情怀,以历史为鉴,以青春为旗,讲述了谢平等一代人在时代浮沉下的追求与探索。

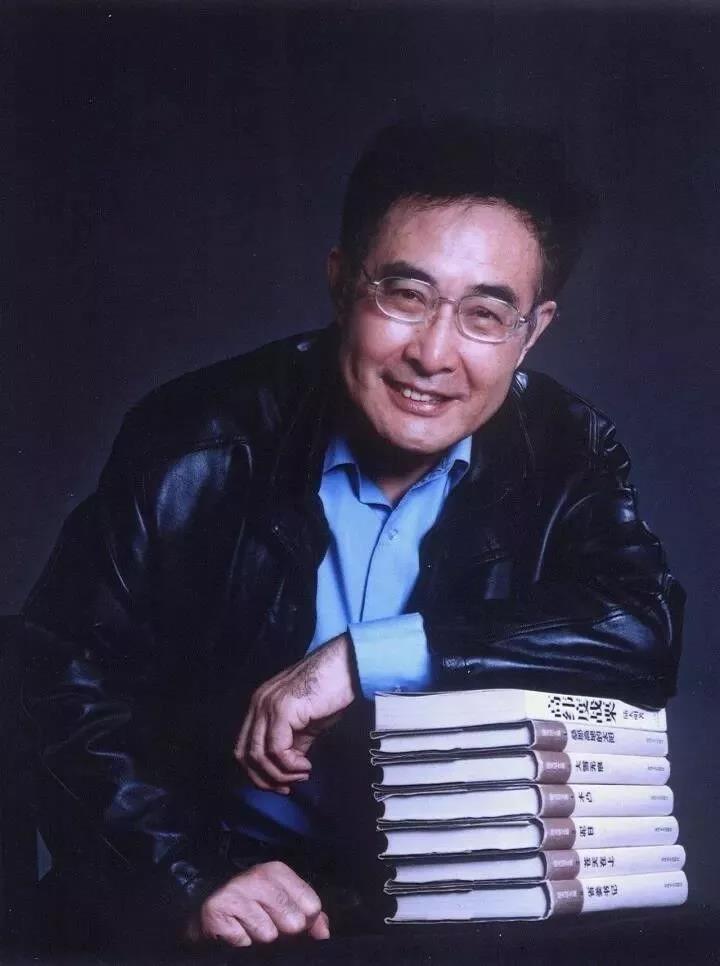

陆天明,著名作家、编剧,祖籍江苏。生在昆明,长在上海,两次上山下乡。在新疆生产建设兵团度过最难忘的青春年华。代表作有长篇小说《泥日》《桑那高地的太阳》《苍天在上》《大雪无痕》《省委书记》《高纬度战栗》《命运》等。曾获中宣部“五个一工程”奖、国家图书奖、飞天奖一等奖、金鹰奖等多种奖项。