“活着的博物馆”:雕版上的德格

来源:中华读书报 | 2018年01月08日07:48

每当清晨,印经院的殿堂就如同一个布景华丽的巨大舞台,被晨曦的追光照亮。许多匠人会在不同的作坊中分组排开,他们长长的影子拖在老旧的木质地板上,在时光中不声不响地移动。当影子像日晷一样旋转到相反的位置时,就会有许多经文在潇洒的造型中脱颖而出。

一

我至今仍对在印经院度过的那个夜晚记忆犹新。起初,我从远山向它走近的时候,就看见暮色一点一点地披挂到它的身上,它像一个庞大的神话,渐渐消失在黑夜的内部,变成讲述的一部分。所以后来,我在印经院回环往复的廊道中游走的时候,我感觉自己是走在夜的腹部,一个不可思议的离奇场所。我看不见建筑的整体——当我目睹它的一部分的时候,它的另一部分正在消失。当我走过一段楼板的时候,刚刚踩踏过的楼板就在身后不见了,新的楼板则在脚下应运而生。这种感觉颇为离奇,仿佛我走在一座虚构的宫殿内,它建筑在虚空中,却给我提供层出不穷的道路,使我不会坠入深渊:无边的黑暗甚至使我产生某种错觉,即脚下的道路,会如江水一般源源不断。没完没了的楼梯、藕断丝连的暗道、意想不到的出口,使我无法预言自己的道路。我只有把自己交给它——这座庞大的宫殿,一心听从它的调遣。

更多的人把自己的一生交给了这座庞大的寺院,或者说,印经院给僧侣、匠人们提供了一生的道路,它的内部空间,比高山大河更加辽阔。从西藏江达来的泽仁罗布,十九岁进入寺院,刻制印经版,到现在已经十四个年头了。他还会在这里待更多的年头。许多匠人在这里度过了一生的时光。一生的时光,对于个体来说是漫长的,但投放在这里,倏忽间就不见了。他们的生命,都变成了经卷、刻版,层层叠叠地,罗列在架子上。看见它们,就等于看见匠人们消逝的面孔。所以,印经院是成千上万的僧侣匠人共同的存在之所,他们来自不同的朝代,却济济一堂。印经院的辽阔不仅仅是空间赋予的——它只是一座并不高峻的三层建筑(底层除外)——而主要是时间赋予的。它无疑具有永恒性,正是这种永恒性,使它具有了超凡脱俗的容量。

因而,德格印经院是一个充满可能性的地方。它容纳了道路,把无数条穿越雪山河谷的艰辛之路,最终收束于自己的怀中;它吸纳了时间,并且为我们提供了进入各种时间的入口——可能一个无意的转身,就会使我们跌落到几百年前的某一个时刻里去;更不用说它成为雕版和经卷的聚集之所,据这里的喇嘛介绍,百分之七十以上的藏文化典籍,都收藏在德格印经院中,它有三十多万块雕版、六千多块画版,其中不乏珍本、孤本和绝本的雕版。印经院以一种巧妙的方法占有了世界,即:它保存了时间深处的种种智慧,与这种种智慧相比,任何珍宝,无论怎样价值连城,都是外在的,而智慧,却内在于我们的身体,与我们的精气血脉相连,这种无形的智慧,在超越物质的阻挠之后抵达我们的内心。它们像血液一样注入我们的身体,使我们的精神日益强大。

那些穿越了千难万险之后一步步向印经院投靠的道路,以及印经院内部迷宫似的回廊,其实都与我们身体内部的经络血脉相连通的。有一种隐形的通道存在于它们之间。它们有自己的交通法则。有多少虔诚的生命在其中生生死死、轮回往复。像此刻的我,一旦进入它的内部,就找不到出口——或者说,不愿再去寻找出口,而是在那些幽深的殿堂间,没完没了地游走下去。

二

从甘孜过去,就是德格了,但是,从甘孜通往德格的道路并不平坦。它从峡谷中穿越,像江河一样剧烈地颠簸,要翻越几座雪山。我们坐在车上,经历了由天国到人间的几道轮回。其中最大的挑战,来自海拔6168米的雀儿山:6000米的高度,对生命的存在进行了严格的筛选,仿佛对进入圣地的一次资格考试,只有内心坚定的人,才能获得通行证。我的高山反应不像其他人那样强烈,只有寂寞最为难耐。除了皑皑白雪,我什么也看不见。它几乎使我确信,天国是如此寂寞,并非如我们想象的那样繁花似锦、富丽妖娆,神灵的业余生活,也一定单调乏味。一万年以前下过的雪,还停留在原处,没有人动过。在起伏连绵的雪山之巅,一切都是静止的,包括时间。气喘吁吁的汽车在冰滑的路面上挣扎顽抗,但它的努力成效有限,几个小时之后,我们仍然在雪山上盘桓。此时的运动,约等于静止。

在摇晃的车上,我只想一件事——从前的喇嘛,是如何跨越雪山,前往他们心中的圣地?那时还没有三一七国道,但那条通往德格的路肯定是存在的。那条道路上危机四伏,而德格,看上去更像一种永不存在的虚假诱惑。在德格到来之前,没有任何征兆表明它的存在。那辉煌的印经院,与冰冷似铁的岩石格格不入。它藏在风里,以一种隐秘的方式,宣布它的存在。

整个康巴地区,如同善于思考的大脑,遍布着沟回和隆起,接下来的问题是——这些落差巨大的山脉,把藏民们各自分割在狭窄的区域内,难以探听彼此的消息。山武断地隔断了人们的交往,在山面前,人是那么无助:藏民们如何能够知道,山外面的世界是什么样子?这时,宗教的力量就显现出来了——它把一些支离破碎的个体联系起来,在无数个零星的群落之间建立一个巨大的网络,所有人会在不同的地方念着相同的经文,这是一种多么美妙的和声,只有最高的神才能听见。人不再是孤岛,每个人的身体里都藏着别人的信息。精神的一致性,改变了他们生存的局面。他们因此而那么容易动情,有了神的存在,山地就不再荒芜。他们在神的启示下开始长途之路,把身体交给冰冷的山路。陌生的人,都是在各自的朝圣路上相遇的。他们在朝圣路上遇到了更多的自己。而德格,正藏在道路的尽头,不动声色地,等待他们到来。

三

尽管德格把自己隐藏在深山的皱褶中,但是,几乎所有的藏人都对德格的存在了如指掌,他们把前往德格朝拜视为自己一生的使命。无论道路如何坎坷,它都出现在每个人生命的必经之路上,成为每个虔诚藏民生命中无法回避的巨大存在。无论道路的起点在哪里,它都将成为那些道路必然的终点。人们不禁会问:“为什么在色曲河谷这样一个狭小地方所诞生的文化形态,会对整个青藏高原的文化形态产生如此巨大乃至举足轻重的影响呢?”

现实的问题需要在历史中得以解答。这是我们今天无法对历史漠然置之的原因之一。所有消失的事物,会在某一个不经意的时刻,突然显示出它的重要性,令人猝不及防。仔细打量唐朝的地图,我们就会发现,当时整个藏文化区域,分为上阿里三国、中卫藏四如、下多康六岗三大部分,而现在的德格地区,刚好位于下多康六岗中最重要的色莫岗地区,不偏不倚地出现在多康与卫藏相连接的最重要部位上。那份古老地图,仿佛一张具有游戏性质的图纸,而德格,刚好成为图纸上最关键的一颗棋子。不知是谁最先发现了这一点,但无论怎样,我们都将对那只妙不可言的手赞叹不已。这看似偶然的选择,包含着藏民族对历史的或是个体命运的必然性认识。通过德格这一跳板,卫藏的政治与宗教文化,与多康地区剽悍英武的族群发生了历史性的联系,几种质地不同的文化被德格这个金巤牢牢地焊接起来。它划开了两种文化,可两片土地却因德格的存在而结合得更加紧密。它们渐渐融化在对方的内部,像两个人,长久地靠近,生命粘连,血液交融,无法拒绝地长在一起,相互成为对方的一部分,蜕变为今天的康巴文化。

德格,藏语意为“善地”,原是一个土司家族的名称。从公元617年到1951年德格县人民政府成立,1334年间,在藏区历史上,占据了最为显赫的地位。元宪宗三年(公元1253年),忽必烈南征大理,途经甘孜州,召见萨迦派领袖八思巴和噶玛噶举派领袖噶玛拔希。八思巴在前往觐见忽必烈的途中,受到德格家族第三十代索郎仁青的朝拜,于是,八思巴将他选任为“膳食堪布”,并赐以“四德十格之大夫”称号。

德格家族的荣耀是大地赋予的。人们甚至以“天德格”“地德格”的称号比喻他们如天地一般无边无际的权势,使藏区其他的土司家族黯淡无光。

家庭势力像一个体格健壮的康巴汉子,日夜不停地在高山峡谷间奔走。我查阅《德格县志》,发现明末清初,是德格家族的权威迅速扩张的时期,家族意义上的德格,也转变为地理意义上的德格,成为一个地名。此时的德格,包括了今天四川甘孜的石渠、德格、白玉,西藏的江达和已撤销的邓柯县五县区域,并逐步渗入今西藏昌都和青海西南地区。清代史籍中记载的“得尔格”“得尔格特”“德格特”等,指的都是德格。

据说德格第十二代土司、六世法王曲杰·登巴泽仁在一个日暮时分走出官寨,就在这里,他听到孩童般诵经声,在风中隐约传来,童稚中带着一种古老的音韵,既急促又缓慢,既灿烂又苍凉。四下里并没有人,但他被那若有若无的诵经声弄得十分痴迷,一股神秘的力量,在他的身体里油然而生。

公元1729年(清雍正七年)2月28日。一个建造印经院的庞大计划开始展开。实际上,它既是藏书楼,又是出版机构,因为它同时肩负了收藏古老经卷并印刷、传播它们的双向使命,但无论怎样,它在日后都将注定成为藏民族精神信仰的制高点。从那一天开始,它就不再是德格登巴泽仁的梦想,而变成一个日益长高的现实。印经院选定在土司官寨西南三十米一个被称作尼干普绒的小山包上,与藏族传统风水文化中典型的“八瑞相”相吻合。一双智慧的眼睛能够看出,它周围的山水格局,自然地排列成了一系列被认为是吉祥宝地的符号:妙莲、吉祥结、宝伞、右旋海螺、金轮、胜利幢、宝瓶、金鱼,而金沙江的两条支流——色曲河与欧曲河,也刚好在这里汇聚。大地如一套精密仪器,如此缜密地吻合。如果这一切是真的,那么,印经院出现在这里,则恰到好处地体现了神的意志。人们对神的意志心领神会,并用谦卑的手,对神的意志予以落实。

四

即使在黑暗中,我还是被架子上的雕版排山倒海般的气势镇住了。它们一排一排,亲密无间地挤靠在一起,所有的文字都隐在夜幕里,蠢蠢欲动。至少有几亿个字聚集在一起,即使没有声息,它们的力量也是骇人的。我知道了什么是卷帙浩繁。我听见泽仁康珠在说:“不知为什么我会如此的悲伤。或许,它强大的力量令我感到莫名的伤感。我无法平静地与它对视,我穿越无数的轮回就是为了能够觐见它慈悲的容颜!”它们是那么强大,即使在黑夜中,仍然不停地晃动和奔走。不需要任何宣言,它的正义性,已经存在于它强大的存在中。在如此强大的存在面前,所有的辩驳都是不值一提,甚至是愚蠢的。我们早就不再具有与之对话的可能,就像我们无法挑战阳光的权威,我们只能接受它的教诲,并把这种接受当作一种荣耀。

除了酥油灯,殿堂拒绝明火。黑暗封闭了我们的视线,但我们可以用手触摸。高显银带着手电,我跟在这位年轻的县委宣传部长的后面,看见手电照亮佛经的只言片语,没等我看清,就消失了。它们在黑暗中一望无际,深不可测,我不知道哪里才是它们的尽头。我索性站住,触摸到雕版的把手。我把它抽出来,动作很轻,生怕对其他的雕版有所惊扰。我的手指暗自滑向雕版上凸起的字迹。这时我突然感到一阵晕眩。我发现,手是可以看的,在眼睛力不从心的时刻,手是那么的机敏,可以清晰地看清文字的形状。我似乎明白,盲人的世界并不完全是黑暗的,光亮会顺着他的手指进入他的内心。他们与世界的联系,不会因目光的夭折而受任何阻挠。

据说,最古老的雕版,应该是《般若八千颂》,刻制于1229年,但是听喇嘛讲,还有雕版诞生于更古老的朝代,只是我没有记住朝代的名字。《般若八千颂》在德格第十代土司、第四世法王松杰登巴时代,以梵文、乌尔都文和藏文三种语言刻制完成。而最著名的《甘珠尔》和《丹珠尔》两部经书,则是在十八世纪刻制完成的。我悄悄抽出一块雕版,双手捧着它,发现它居然很沉,我甚至怀疑它的材料是否来自人间。那上面有遥远时代的语言,在经历了漫长的时间之后,它的语气丝毫未有更改。我有些感动——即使我们对印经的文字一窍不通,我们仍然感动。我决定去读经。经文具有一种穿透人心的力量。每个人在细密的经文面前都不可能无动于衷。回到北京以后,一定把汉语经书找来,让那些安详的文字,像米粒一样,在我的身体里静静融化。

我的朋友、生于德格的藏族作家茨仁唯色说:“假如我能够,我愿意化身为这印版上的一个字,愿意湮没在这千千万万的印版之中,不为别的,只为了变成谁的密码,让谁把我放在这里,一直留在这里,留在我的德格老家。

“——这些印版,似乎让我看见了一个美妙的前景。我对来世的承诺,再好不过如此。”

五

可惜我没有目睹匠人们雕刻印版的场面。据说,那种场面惊心动魄。每当清晨,印经院的殿堂就如同一个布景华丽的巨大舞台,被晨曦的追光照亮。许多匠人会在不同的作坊中分组排开,他们长长的影子拖在老旧的木质地板上,在时光中不声不响地移动:当影子像日晷一样旋转到相反的位置时,就会有许多经文在潇洒的造型中脱颖而出。经版从书写到刻制,大约需要十五道工序。县志上说:

“印版材料多选择红叶桦木。每年初,印经院造计划交土司以派差的方式向差民下达当年应缴纳印版材料数额。秋后,德格、白玉、江达境内的差民便上山伐木,将刚落叶的红桦砍倒,截去节疤,选较顺直无疤的树干截成数十至一百多厘米的若干段,再将木块劈为厚四至五厘米的板块,然后将板块就地上架,点微火熏烤。待木板干后,差民们用人背牛驮的方式将木板运到下山,放进粪池中沤制一个冬天,到次年四月,将木板取出水煮,再烘干,推光刨平。至此,印版的初胚加工告成,差民们将版胚驮运至更庆,经印经院管理人员严格验收后,这些经久耐放、坚韧皆具的木板才能供刻版之用。”

而一部经书,常常要刻几万块经版。那部《长寿经》,就是江达工匠花了三年时间才刻出来的。印经院从刻版、造纸、印刷到装帧,完整地保持着传统的印刷工艺与程序,所以从印刷史的角度上,被称为“活着的博物馆”。比如制作模板,通常有两种方法:一种是由书法家将文字直接用笔反写在胚板上,交付工人雕刻;另一种则是将透明度较好的纸模反贴在胚板上,雕刻工人再依据纸模上的笔迹进行刻制。无论怎样,整个过程无疑是一次漫长而艰险的旅行,容不得丝毫差错。这使我想起“文革”中一个故事(我有意把它写入我的小说中):一个造反派为了惩治一位“臭老九”,给他强加了一种惩罚,让他把报纸上的字,一个一个剪下来。这当然是一种颇具创造力、同时也最为残酷的惩罚。但对于受罚者而言,它是必须完成的任务,是“组织决定”。为此,他以认真细致的态度,用了大半天的时间,把报纸上的字,一个一个均匀地剪下。当他胜利完成任务之时,又接到一项新的任务——将剪下的字,按照原来的顺序,一个一个粘回去。

这是一项足以让人发疯的酷刑。我想到它,是借助于刻版的提示。后者的不同之处在于,它并非仅仅是一项机械的工作,同时是匠僧们的信仰寄托,在手指与经文之间,存在着那么醇厚的关系——它们彼此信任,而不是像那位受刑者,与他的“任务”,相互敌视。或者,刻经本身,也成为一种修行方式。它不是刑罚,每个匠人都在刻刀的回环曲折中完成内心的祈祷。

八十岁的向巴是印经院最老的工人,过去负责经文的印刷,年纪大后,他无法割舍这份干了近四十年的工作,被调到相对轻松的颜料加工组。昏暗的房间里,两根木杵、一对石臼陪伴着两位老人,他们一边口诵经文,一边手握木棍慢慢地磨制朱砂。他们动作缓慢,但他们磨制的朱砂,颗粒微小,配制出的颜料也格外精细。由于价格昂贵,制作费时,朱砂这种高级颜料,只有在印制珍贵经文时才会使用。向巴老人原本是可以回家养老的,儿女们也愿意他回家享福,可是他认为这是在积公德。他的工作态度得到了神的赞许——在印经院干了几十年活,他从未生过病。

工匠与经印院,互相创造着对方。向巴从不嚣张,但没有人比他更幸福。宗教使他内心安然、岁月无惊,而故乡德格,则是他手中的一块雕版,因他虔诚的手指而华美、亲切和永恒。

六

即使今天,我在北京的春天里回忆德格,我依然无法忘记它的气息。我曾经说过,记忆,常常是以味觉的形式存在的,它甚至比其他任何感觉都更加顽固和准确。那是一种由酥油、梵香、纸张、木板、颜料、油墨、防腐剂等诸多物质混合而成的气味,奇异无比。这种气味,有一种摄人魂魄的力量。我想,两情相悦有一个不被言及的隐秘动机,就是彼此之间身体气息的诱惑,以及因此带来的某种化学反应。妖娆的诱惑不仅来自视觉,同时也来自嗅觉。以此比喻印经院显然失敬,我只想借此强调气味的秘密价值——我们可能在视觉面前保持理性,而在气味面前却心驰神往欲罢不能。德格印经院的气息不是刻意营造的,而是在漫长的时间中酿造出来的,是这座古老寺院综合气质的一个重要组成部分,而我们对于宗教的迷恋,想必也包含了许多不易察觉的心理因素。它不是一种直白的芳香,而是如同建筑、木器的包浆一样,隐晦、幽暗、若有若无地释放它的光泽。经卷的纸页,是以德格阿须草原上一种名叫“阿交如交”的植物制成的,它的学名颇有文学色彩,叫“瑞香狼毒”,是一种药材。这种药材在经过清洗、切剥、蒸煮、捶打、出浆、抄纸、晾晒等一系列程序之后,变成色泽微黄的“藏纸”。在阳光下,它植物的纹路隐约可见。手指捻动这种纸印制的经卷,轻轻念诵纸页上的神秘符号,每个诵经喇嘛的姿态都那么风神古雅,像壁画上的人物。而“瑞香狼毒”本身具有的药用价值,不仅使古老经卷避免了虫蛀鼠咬,而且保佑喇嘛们目明心清,不受眼疾之苦。而这一切,都包含在它隐约的芳香中,一种来自大地深处的香气,在屡经辗转之后,变作纸页,与佛经上的优美文字相呼应,在人们的心头驻足。

在这种气味面前,摄影已经束手无策——它可以记录有关德格的一切影像,只有在气味面前,它无能为力。于是我们发现,当摄影企图把世界的一部分提取下来的时候,那部分已经与世界脱离了关系,它无法“回去”,而是一个新的入口,有它自己的命运与生涯。如同一个孩子的出生,不是为了复制出母亲的经历。苏珊·桑塔格所说:“摄影既是一种确证经历的方式,同时也是一种否定经历的方式。”当我们企图把记忆托付给某种载体的时候,我们发现那种载体并不可靠。由此我想到另一个问题:雕版上浩繁的文字,如今不是可以记录在一张薄薄的光盘上吗?这样,我们不就可以把古老的印经院随身携带了吗?晶莹剔透的光盘,是否可以取消印经院的存在价值呢?我想,它或许可能取代印经院工具性的一面,但无法取代它情感性的一面,无法将有关印经院的所有历史信息囊括其中。网络的普及,不能斩断人们的朝拜之路。如同对待摄影一样,我们不能轻信一张光盘的许诺,在印经院这个繁复神秘的实体面前,它的能力是十分有限的。在这个技术肆虐的时代,我们必须对技术保持警惕。它不是万能的上帝,也无法取代原有的神。在技术时代里,我们能够依赖的事物只有记忆自身——只有它,能够保全事物原有的格局。遗忘并不可怕,遗忘是因为你已不需要它而将它暂时搁置,那些被遗忘的细节,都会在你最需要它的瞬间意外地提取出来,像从前一样完整、清晰和生动。所以,在几千公里以外的北京,我觉得德格并没有远去,它那种缭绕的气息仍然包围着我,把我带回那个芳香弥溢的夜晚。

我跟在高显银的后面,走到这座回字形建筑的天井中。夜色已呈深蓝,玲珑透彻,在夜光中,印经院看上去更像一团幽暗的火,兀自燃烧。我站立在印经院的中心,寺庙像一件温暖的僧袍,裹在我的身上,让我觉得无比安详、静穆。那是一种幻觉。寺庙是培养幻觉的地方,但在寺庙的经验里,那一切都是真实的,而我们所谓的现实,只是一场拙劣乏味的虚构。

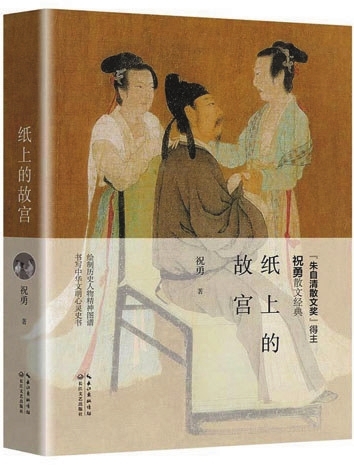

(本文摘自《纸上的故宫》,祝勇著,长江出版集团长江文艺出版社2017年10月第一版,定价:36.00元)

(本版文字由燕婵整理)