戴锦华:岁月留痕——西蒙娜·波伏瓦在中国

来源:《书屋》 | 戴锦华 2018年01月10日09:27

编者按

上世纪七八十年代,各种西方理论在中国开始了新的社会实践之旅,欧美历史与国内现实语境的错位与缺席,使得中国学者与西方理论的相遇十分坎坷。本文作者戴锦华带我们回溯了波伏瓦及女性主义进入中国的源始。西蒙娜·波伏瓦、《第二性》与女性主义理论在中国的显影,事实上呈现在一个社会现实语境的多重错位之中。在当时特定的文化景观下,波伏瓦作为以萨特为主导的“伟大的情侣”角色之一进入建构中的新主流文化视野,同时因对女性主义译介和话语形态表述的错位,导致理论的误读与思想资源的浪费,这一系列理论实践的结果成就了波伏瓦与女性主义在1988年的勃兴。波伏瓦无疑已在一次漫长而曲折的理论旅行中,成为当代中国文化的内在组成部分,而在不断更新的历史环境下,要求着一个新的女性主义的社会实践,一个更为广阔而积极的社会实践。

2018年1月9日是波伏瓦诞辰110周年,文艺批评特推出戴锦华老师的文章,以作纪念!

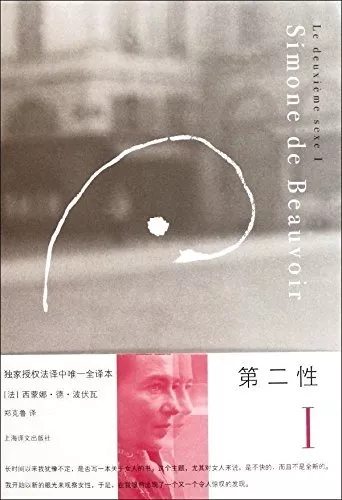

《第二性》

可以十分清晰地记得,我最早接触到西蒙娜·波伏瓦和她的《第二性》,是在1979年的某个时候。

最初读到的是台湾版的《第二性》的第二卷:关于文学的部分,仍可以忆起阅读时所感到的震动和亲和。曾经读过并深深地浸淫其间的欧美男性文学大师的名著,第一次在我面前显影出性别书写的面向,而那天才也是痛切的窥破:“女人不是天生而成的,而是后天造就的”,初次读到时,有某种内心深处的惊心动魄之感。它准确地呼应并破解着我在成长年代深深的困惑:尽管生逢“男女都一样”的时代,尽管少女时代的心路写满了英雄、女英雄之梦,但青春岁月的生命,却屡屡撞痛在无形却依然强大的性别规定与性别秩序之上。于是,在生为女人、“做女人”等令人困惑的心路与身路间深感彷徨。可以说,凭借《第二性》,我以自己的生命体验贴近了那时尚不知其名为“女性主义”的表述,而且也似乎是从那时起,女性主义于我,不再是一种“理论”,尽管它早已和“语言学转型”之后任何一种理论一样博大艰深,而是一种与我的人生体验彼此渗透、融合的“自我表达”。

时至今日,我已经记不清那本《第二性》的来路——可以肯定的是,书并非来自书店、图书馆等“正常渠道”,只记得书已经破旧,似乎已被无数人传阅——这在当时并非特例,而是“文革”年代的余韵:一本书,尤其是西方文学或哲学著作的译本,常常拥有无数读者;“文革”岁月中,一本书一经借出,便大多黄鹤杳然,那书自此踏上了它奇妙的“奥德赛”,将经过无数人的手并被阅读。来自高层的“内参书”或来自港台的译本与海外中国学著作尤其如此,那些书大都在它的漫长漂流中渐次残破。想来可笑,上世纪七十年代,不时是这些残破不全的译本们,为人们提供着思想资源,并酿造着潜行中的文化潮流和运动。而八十年代,许多著名的思想和文化潮汐,所“依据”的不如说作为某种“借口”或“引子”的,仍大多是某些西方理论、海外华人著作的“断篇残简”、或“道听途说”。作如是说,固然是指经过三十余年的拒绝与隔绝之后,上世纪七八十年代之交,对二十世纪欧美理论的介绍尽管来势凶猛,但远非系统而有序;而且由于毛泽东时代社会主义意识形态的建构力量,以及当代中国历史与欧美历史间的错位,使得类似理论的中国传播,大多悬浮、游离于其产生的历史、社会语境与思想和学院脉络之外。欧美历史与现实语境的错位与缺席,使这些作为中国现实的、抗衡性的思想资源的介入,具有了某种“绝对真理”的面目和价值。同时,为彼时彼地的人们所难于意识到的一个文化事实是,正是社会主义的历史及社会主义制度下的庞大而有效的理论(其本意是马克思主义理论)、研究、翻译介绍与出版机构,“喂养”了当代中国几代凭借译本而非通过原文、原作而触及并进入欧美思想、文化、文学史的巨大的读者群落。于是,作为七八十年代之交“思想解放运动”的重要组成部分之一,欧美理论与作品涌入,不仅经过了“专业”外语、翻译人员的先期与不无偶然性的选择,而且由于冷战格局所建构的社会主义中国与欧美战后历史的现实错位及潜在而多元文化冲突,对诸多欧美理论的引入,大都经过了少数专业外语人员的曲折或变形式的转译与片片段段的引述。

毫无疑问,波伏瓦和《第二性》“抵达”中国,意味着欧美女性主义理论之先声的到来,而且这“半部红楼”,无疑以今日难于想象的力度,介入并助推了中国女性主义、尤其是女性主义文学批评的出现、形成与潮汐涨落。但不无荒诞的是,波伏瓦的先期到达与持续风靡,却并非女性主义之功,而是搭乘着存在主义,准确地说是搭乘着萨特这只大船登岸的。事实上,伴随着1976年“文革”的结束,与经过短暂的过渡之后,成为中国“新时期”的文化标识之一的是“突然”迸发的外国哲学、尤其是文学作品的翻译介绍热。尽管在这一出版的热潮中,占绝大多数的,仍是文艺复兴到十九世纪的欧美哲学、文学作品的翻译、增补、再版与重印,但作为笔者曾称之为“中国再度遭遇(欧美)世界”之历史情境的一部分,是二十世纪欧美理论与文学文本的浮出水面。其中最具代表性的,是对所谓“西方现代派”文学的译介。存在主义哲学与萨特,便是伴随着中国文化这一特定的“班次”而“抵达”中国。上世纪七八十年代之交,萨特与存在主义哲学率先在经由大学校园的流行和传播,成为欧美哲学文化思潮冲击并裂解当代中国文化的第一浪(在文化表象的层面上,它更多地呈现为席卷整个社会的思想解放运动中的间或涌上地面的暗河之一),而且作为六十年代中国文化的特例与个案之一,萨特是凤毛麟角地通过主流文化系统获得翻译介绍的二十世纪、并非马克思主义的思想家、文学家之一。因此,以萨特指称并标识的存在主义哲学的进入,不仅被直接用作现实抗衡的思想资源,而且事实上成为连接其七八十年代之交中国社会、文化断裂的“浮桥”之一。

作为彼时一种特定的文化景观,是文学所呈现的空前繁荣与文学成为超级载体的事实。一度,“文学”是社会政治抗议手段,是新意识形态的阐释者与建构者,是最为流行的文化形态。因此,除了其他远为繁复而深刻的社会思想原因,存在主义之为二十世纪欧美哲学、思想冲击中国的第一浪,正是由于萨特(西蒙娜·波伏瓦)之为“现代派”文学家与诺贝尔文学奖获奖者的身份(其拒领文学奖的“美谈”,被剥去了六十年代的欧洲历史脉络,只用于增加萨特的“人格”高度)。首先获得大量翻译介绍的,正是萨特/波伏瓦的文学作品。于是,作为贯串上世纪八十年代中国,并在九十年代余音袅袅的存在主义哲学,其代表人物及其著作进入、甚或风靡中国的“顺序”,依次为:萨特/西蒙娜·波伏瓦、加缪、里尔克、海德格(作为最为持续而影响甚巨的一位)、克尔凯郭尔、雅斯贝斯。因此,尽管西蒙娜·波伏瓦的进入,事实上伴随着女权主义/女性主义于中国的再度命名;但不无反讽的是,她却更多地作为萨特的“终身伴侣”、“伟人之妻”(除了“法语界”、法国文学的专业研究者,最早的关于萨特的介绍材料中,波伏瓦确乎被称为“萨特的妻子”)〔1〕,一个“伟大的男人身后的女人”,而进入建构中的新主流文化视野。尽管波伏瓦的作品同样以相当规模在彼时极为风行的外国文学期刊、杂志上获得翻译介绍,但相对于萨特所引发的狂热、流行与激烈论争,西蒙娜·波伏瓦所显现的,只是某种“红袖添香”的风雅逸事的味道。如果说,波伏瓦曾由于其为女人、为“妻子”的身份,于七八十年代之交的中国新主流文化的建构过程中,在某种“重写性别秩序”的文化潜流中,显现为某种次要、陪衬的元素;那么以其文学创作为先声和楔子,萨特的哲学论文、著作的大量翻译介绍,则在八十年代中国的某种“十九世纪”的知识谱系与文化格局中,使得波伏瓦作为低于哲学家“等级”的文学家,而再度屈居次等。

仿佛是对波伏瓦之“第二性”论述的一阕不无讽刺意味的印证和回声,波伏瓦之于上世纪八十年代中国新主流的“精英”思想、文化界,其命名的过程同时呈现为匿名。在八十年代至九十年代的二十年间,为人们津津乐道、反复讲述并译介的,是萨特、波伏瓦这对“伟大的情侣”的“不朽爱情”与“终生不渝的忠诚”。从某种意义上说,这对“伟大的情侣”,几乎成了八十年代精英知识界的“神话”之一,而同样由于中国知识界对欧美文化的“知识”,始终以专业外语人员为中介,间或由于某种心照不宣的“为尊者讳”的传统,同时由于八十年代中国特有的某种“反道德的道德主义”文化氛围,笔者看来,无疑亦由于某种性别秩序的表述与诉求,关于萨特与众多青年女子的纠葛、波伏瓦在其间的微妙角色;那些成功或失败的“三人行”,波伏瓦生命中的“第三者”,直到九十年代末年方始迟到地被中国知识界所获知〔2〕。但此时,不论作为存在主义者,存在主义哲学或文学,或波伏瓦作为女性主义先驱的意味,都已于中国文化的主要景观中“淡出”;类似出版物,不仅已无法“诋毁”或置换那则既成的爱情与忠诚的“神话”(作为那一神话重述的出版物的数量和规模仍远胜于前者〔3〕),而且仍只是在急剧变迁之后的中国社会语境中,显现为某种不无风雅、饶有兴味的名人逸事。其中波伏瓦个人生命中的、对女性主义的倡导与其在性别角色与秩序间繁复挣扎与暧昧,却甚或为大部分将波伏瓦作为女性主义先驱而热爱的中国女性主义者所忽略。

萨特和波伏娃

如果说,波伏瓦昭然的文学成就,使得她不可能仅仅作为萨特光环上的一个亮点,那么,西蒙娜·波伏瓦与萨特作为“不朽的情侣”的神话,则在上世纪八十年代的特定语境中“柔化”了波伏瓦的形象,使她成为重构中的“新”性别秩序中的“理想女性”——所谓家庭、至少是爱情与事业两全的现代女性。于是,颇为有趣的,西蒙娜·波伏瓦成了另一个始自三十年代,并贯串整个新中国性别文化的“浮桥”式人物:居里夫人(同样略去了她和居里“美满婚姻”中的阴影与其后的“丑闻”)的“续篇”——不是现代社会中两性间的双重标准的曝光,而是再度被用作一份成功的遮蔽。

然而,这并非西蒙娜·波伏瓦“远渡”中国的全部。如果说,在主流文化脉络间,波伏瓦的名字更多是作为“让-保罗·萨特的终身伴侣”,作为一个创作颇丰的存在主义文学家,一个在当代中国充分浪漫化了的法国的女性知识分子,她的小说和剧作不时出现在纷纷复刊与创刊中的外国文学杂志和外国文学的最新译著中〔4〕,那么,她作为女性主义之于“新时期”中国的先声,则有着迥异的接受脉络。从某种意义上说,女性主义/女权主义,是最早(再度)进入当代中国的欧美理论之一,《第二性》成了其中的第一声。尽管在笔者的推测中,我曾经读到的台湾译本(事实上也是唯一的中文节译本)至少曾在北京等大城市的女性知识分子间广泛流传,但一如于上世纪七八十年代之交进入中国的大部分二十世纪欧美理论,对彼时中国再度萌动中的性别意识与性别立场而言,《第二性》与其说是作为一部学术著作而影响、助推了这一进程,不如说,它更多地是作为出现在中国文学杂志上对西蒙娜·波伏瓦及其女性主义理论的介绍、甚至仅仅是作为“女性/第二性”这一称谓、命名,而呼应着、指认着一种事实上迥异于欧美社会现实的女性社会性别生存的匿名体验。

彼时彼地,尽管一个深刻的社会变革已然肇始,但包括妇女在内的中国城市、城镇居民的生存状况尚未遭到直接冲击和改变。换言之,彼时的中国城市女性,尚置身于社会主义体制所造就的女性于政治、经济、法律层面上的男女平等之中。在某种意义上,我们可以说,对于彼时的中国城市女性、事实上是知识女性群体说来,她们所面临的,不是公然的性别歧视或针对女性的社会放逐,而是绝对平等表象之下的微妙的双重标准,是双重角色:社会层面上的男性标准和个人家庭层面上的“贤妻良母”的匿名规定中的现实重负。于是,充满了“错位”与误读地,波伏瓦对“女性/第二性”的命名,对应着中国知识女性对这一历史生存现实的指认与批判。也是通过相近的途径和方式——笔者所谓的“断篇残简”和“道听途说”,引文式的对朱丽娅·克利斯特娃的著作《关于中国妇女》中所谓现代女性生存的“花木兰境况”的译介、以及弗吉尼娅·伍尔芙所谓的“自己的一间屋”与“第二性”这一称谓一起,成了当代中国妇女、准确地说,是城市女性挣脱新的、社会生存的无名无语状态的开端与第一踏板。

有趣的是,对于上世纪七八十年代之交、以及整个八十年代的中国说来,其性别意识的萌动与苏醒、女性主义思潮的涌动,并非以争取社会平等,而是揭示、显露性别差异为起点。在笔者的视域中,七八十年代之交,那一冲刷并深刻地颠覆、改变着中国社会的“思想解放运动”,潜在地包含着性别秩序的重建、准确地说是男性群体的“复权”;于是,同样作为“思想解放”的一部而进入中国大陆的欧美女性主义理论,便在懵懂与不期然之间,既加入了那一“重写性别”的文化进程,以女性群体的名义试图揭示当时社会现实所遮蔽的“女性/第二性”的现实,又深刻而内在地成为对新的、建构中的性别本质主义表述的反抗。一如七八十年代之交,第一部颇具社会影响的、带有鲜明性别立场的女性剧作《风雨故人来》,以一句台词成为二十年来频频重述的“口号”:“女人不是月亮,不靠反射男人的光辉来照亮自己。”作为女性争取自身的群体命名,并同样挪用彼时精英知识界“反道德的道德主义”作为一种抗衡策略,波伏瓦与萨特之为“终身情侣”而非夫妻、波伏瓦以较之萨特更高的名次进入巴黎高师、以及波伏瓦曾经质疑何以波伏瓦只能被称作“萨特的伴侣”而非相反的事实,或曰趣闻,波伏瓦所谓:“女性”并非天生而成,而是后天造就的名言,便成为被八十年代部分女性知识分子津津乐道并不断引证以支持其驳论的依据。

在历史回瞻的视野中,不难看出,西蒙娜·波伏瓦、《第二性》与女性主义理论的中国显影,事实上呈现在一个社会现实语境的多重错位之中。彼时彼地置身于一次极为深刻的社会变更的序幕之中,人们尚且无法预料。换言之,女性主义作为新的、抗衡的思想资源的意义远未获得真实的显现。在彼时人们的社会想象中,未来,一个更为理想、和谐而完美的社会,却是以今日社会结构为基础的、“合理”的修订版。因此,西蒙娜·波伏瓦、“第二性”或女性主义,仅仅被指认为、事实上也的确充当着城市知识女性的一种文化资源与文化行为,一种话语形态与表述。此间一个突出的错位,在于上世纪八十年代的中国女性主义者借助“女性/第二性”的说法,与其说是用以凸现性别本质主义表述的荒谬,不如说首先并用来标识性别差异的存在,藉此突围于“男女都一样”的时代女性生存的无名状态。尽管显然出自偶然:台湾版的《第二性》,只节译了原作的第二卷关于女性与文学的部分,但却必然地呼应并进一步构造着当代中国女性主义的最初取向:那仅仅是一种文化的而非政治的立场、话语与诉求;一如人们引证弗吉尼娅·伍尔芙的时候,仅仅凸现其“自己的一间屋”或“成为自己”,而略去或无从感知伍尔芙所谓“自己的支票簿”的意义。因为身处政治、法律、经济意义上的男女平等的社会体制之中,(城市)妇女经济独立、男女同工同酬被多数女性视为某种天经地义的事实,其历史脉络及这一事实与世界其它地方女性生存现实的落差,几乎未曾进入彼时知识女性的思考与观察的视野之中。

同时,西蒙娜·波伏瓦与《第二性》(第二卷),成为女性主义之于当代中国的第一声,同时对应并呼应着上世纪七八十年代之交,直至整个八十年代,女作家群落及其创作在中国的勃兴。从某种意义上说,蔚为壮观的女作家、女艺术家群体的浮现,是社会主义历史与当代中国妇女解放的直接结果,同时是对这一尚未获得指认的“遗产”的一次不自知间的豪放挥霍。此间一个十分有趣的事实是,于七八十年代之交登临中国文化舞台的女作家、女艺术家群体,尽管无疑表现了渐次清晰的性别立场,并且以不同的方式和角度呈现不同社会建构中的当代中国女性的第二性式生存于隐秘;但她们中的绝大多数、尤其是几乎其中所有的皎皎者,都曾明确拒绝女性主义者或女性主义文学/艺术家的标签或称谓。于是,女性主义在中国的浮现到勃兴,尽管紧密的联系着女作家、女艺术家群落的涌现,却更多地呈现为另一个与之彼此交错、间或平行的文化脉络。与女作家群及其创作渐趋繁荣的事实相平行,七八十年代之交到八十年代中期,关于女性主义,基本上仍是中国的“外语界”(以英语或英美文学研究为中心)对欧美女性文学和女性主义理论的译介为主部,继而,八十年代中后期,女性主义开始成为本土女性学、女性文学研究和批评者的一种重要的话语方式和批评实践路径。

如上所述,正是由于“外语/英语界”中介和转述者角色,由于其传播的“断篇残简”、“道听途说”的方式,上世纪八十年代乃至九十年代大部,作为绝对真理、至少是“先进知识”而进入中国的欧美理论,大都夹杂着大量必要或致命的误读与变形,并经常迅速地为众多无法直接阅读欧洲理论、文学原著的本土知识分子所传播、重述并运用于中国社会、文化、文学批评。类似过程不时成就着某一欧美理论的、间或与原脉络相距甚远的“中国版”,而对原作(中文中一个有趣的对应词汇:全译本)的翻译,常常姗姗来迟。及至某一欧美理论的“原貌”于是出现在中国文化视野之中的时候,这一理论大都已丧失了它的新鲜和热度。西蒙娜·波伏瓦的“中国之旅”亦如此。七八十年代之交,西蒙娜·波伏瓦的名字和“第二性”的字样已经频频开始出现在中国女性学者、尤其是女性的文学研究者的文中笔下;但直到1988年,《第二性》方才出版了三种不同名目的节译本,而且大都是原作的第二卷、或更为简单的节译本。而距此十年之后,一个完整的译本才终于在中国面世。同样,尽管八十年代人们因不同的诉求和目的,对波伏瓦(萨特)的生平津津乐道,但直到1992年波伏瓦回忆录的全译本方才从英文版译出,但这精装版的四卷六册的《西蒙·波娃回忆录》,只发行了二千套,在人口基数如此之大的中国,这大约只相当于某种收藏版。同样是在1992年,出版了《西蒙娜·德·波伏瓦研究》。作为八十年代特有的、一种集作家生平资料、作品选译和欧美相关研究于一身的“厚书”,较之于1980年出版的同一类型《萨特研究》,它的确是来得太迟了。甚至在这部译文集的序言中,选编者仍写着:“无论从肯定西蒙娜·德·波伏瓦的个人作用,还是从了解让-保罗·萨特的目的出发,波伏瓦的一生著作都是一笔宝贵的精神财富。”〔5〕

对于西蒙娜·波伏瓦和女性主义理论的中国旅行而言,中国1988年成为一个重要的年头。这一年,不仅为人们耳熟能详、却难于谋面的《第二性》终于出现了三个节译本,而且另外两本早期女性主义的英语著作弗里丹的《女性的困惑》、多丽丝·莱辛的《金色笔记》的译本也同时问世。耐人寻味的是,此前一年——1987年,中国社会的“改革开放”进程进入了一个新的、微妙的阶段。“思想解放”所引发的似乎无休止的“突破禁区”的进军,终于测绘出新秩序的疆界;众声喧哗的“文化热”开始降温;;于八十年代前期始终隐形状态的经济体制改革,此时迸发为冲击着中国社会、首现于文化市场的商业化大潮;而吁请、酝酿中的政治体制改革的诉求,此时尚且是奔突中寻找出口的潜流。于风起云涌、剧目常新的上世纪八十年代中国,我们间或可以将1988年称之为一个延宕的时段,一个“幕间休息”的年头。而欧美女性主义理论和本土女性学、尤其是女性主义文学批评,在这个年头浮出水面,向我们揭示出女性主义甚或作为一种欧美“新理论”,于八十年代所处的边缘和暧昧的位置。从某种意义上说,女性主义于八十年代中国,并未遭遇正面狙击和官方禁止。这首先由于,倡导并实践妇女解放,原本是新中国重要而基本的社会政策之一,于是,女性主义似乎并无太多的异己色彩。而八十年代,中国对欧美早期女性主义著作的译介,尚未显现出女性主义的激进政治色彩。其次,尽管八十年代潜在地成为男权中心的性别秩序的重建过程,但对于呼唤“解放”、倡导“进步”的男性精英知识分子群体说来,某种“道德感”与廉耻心尚阻止着他们对女性主义表达公然的敌意和拒绝。第三,女性主义作为二十世纪欧美理论的一部,其“天然”的权威性与真理性,也在八十年代中国“西方主义”的文化景观中,为女性主义提供了某种保护色。因此,波伏瓦与女性主义在1988年浮出水面,毫无疑问,是近十年来对欧美女性主义理论、实践(尤其是文学实践)大量译介、讨论和尝试运用的结果,同时显影出它在整个八十年代所身处的边角、点缀或补白性质;而从另一角度上看,女性主义于1988年浮出水面,无疑是对当代中国渐次可见的男权文化“复权”的实践的一种正面反馈与回击。1989年,除却第一本女性主义文学批评的英文论文集翻译出版〔6〕外,作为波伏瓦之《第二性》与女性主义之中国本土化、同时也是机构化进程的一个重要标识,是《上海文论》首先开辟了“女性主义文学批评”专栏,用于刊载基本由青年女学者撰写的、主要是讨论当代女作家作品的文学评论文章或专题论文。同年,中国女性学的拓荒者李小江主编的《妇女研究丛书》问世,第一批十本,其中绝大多数是对女性文学的研究或基于女性立场的文学研究。至此,除了欧美女性主义理论与文化实践的译介者们,中国开始出现了女性主义研究、尤其是女作家研究的专业学者,大学中文系开始开设女性主义或女性文学的课程,越来越多的关于女性主义、女性主义文学、女性主义文学批评的硕士、博士论文问世。

从某种意义上说,以西蒙娜·波伏瓦为旗帜和标识,女性主义在上世纪八十年代中国曲折、片段、甚至是破碎的传播过程,揭开了当代中国女性主义实践的第一幕,并为将在九十年代出现的女性研究机构和部分NGO组织集聚了力量。以1995年世界妇女大会召开为契机,女性主义开始在中国社会的不同层面广泛传播,同时如同激变中的中国社会一样,开始呈现出极为繁复丰富的格局。西蒙娜·波伏瓦,无疑已在一次漫长而曲折的理论旅行中,成为当代中国文化的内在组成部分。而一个不同的历史与现实,则要求着一个新的女性主义的社会实践,一个更为广阔而积极的社会实践。