春节味道

来源:中国民族报 | 阿依努尔(哈萨克族) 2018年02月24日09:23

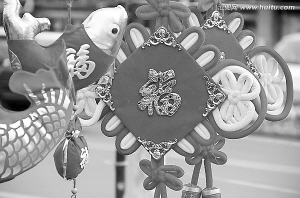

中国结、大红福字、红鲤鱼等挂饰充满浓浓的年味。 资料图片

在我们所居住的沙漠小镇,居民大都是一些异乡人。远的都有一个遥远的内地老家,聊起天来总说四川、河南方言;近的也是临近镇子的。多年前,这个沙漠小镇是荒无人烟的。我们学校大院里的人,都是因为工作才来到了小镇。

小镇的人住得杂了,节日也过得丰富。春天里过了春节,过几天就到了开斋节,再过一阵子就是古尔邦节(那个年代,开斋节和古尔邦节在年初;根据历法,现在已经转到了夏末)。节日多了,沙漠小镇枯冷、遥远的氛围就多了一丝暖意和慰藉。这些节日里,对每个人都有影响的,就是会放长假的春节。

我小时候居住的教师大院里,很有一种“鸡犬之声相闻”的乡土味。大家虽然民族不同,但来往很是密切。我第一次看到包粽子,就是邻居纪老师的母亲从内地老家来探亲时见到的。正值端午节,她在门口摆了一张马扎,正在包粽子。人远离故乡的日子久了,对老家的礼数难免懈怠,老人来了,又帮着捡起来。看我好奇地看,老人顺手拿了一个粽子给我。我自小在汉族学校读书,过哈萨克族生活,这个粽子把我和汉族人的生活连起来,让我读的那些书有了一点具象。我总是把这些记忆仔细盘点起来,把自己读过的书和记忆一一匹配,颇有点民俗探究的味道。

在大院里,我最要好的朋友是一位汉族退休老师的幺女,她的名字叫彩。我们常常钻进彼此家里,一玩就是一天。她父亲年纪大了,她却只比我大几岁。在学校里学了几节文明礼貌课,我们就把称呼落实下来:她叫我父亲“叔叔”,我却要叫她父亲“爷爷”,今日回想起来倒也极有趣儿。

彩家准备春节年货极早,提前一个月就开始采购,买鸡买鱼地筹备起来。那时候一到春节,商店全都关了门,菜市的人都回了内地的老家,物价也会上涨。“提早准备”这个动作是极有时代性的。到了2000年以后,春节里也能在商店买到原先只有夏天才能买到的雪糕了,即使大年初一商铺也不大关门。物质上丰富起来了,人们筹备春节的动作才逐渐慢下来。

每年春节,彩只有两件大事——买一套新衣、存一叠压岁钱。年前,她母亲总是带着她买一身漂亮衣裳,等着春节拜年时穿得齐齐整整。压岁钱这个习俗,我们哈萨克人也算有,但大多是象征性地给几块钱。汉族人的压岁钱却很大方,彩总能存到数千元的压岁钱。我自然很羡慕,彩很讲究“有福同享”,拿了压岁钱,总不会忘了我。

那个年代,人们对于春节放鞭炮有着执念,仿佛不噼里啪啦地响上一天,就过不好这个年。小孩子们看着眼馋,大人却不允许孩子随意接触炮仗。于是,彩拿着压岁钱,领着我,在小镇唯一营业的小店里买到了“擦炮”。擦炮是一种相对简单的炮仗,拿出火柴长短的擦炮,在盒子沿轻轻一擦,就听到“呲呲”声响。我们急忙把炮扔在地上,过一会儿就看到火光四射、一声巨响。天寒地冻,我们冻得脸颊通红,却乐得不行,觉得完成了一桩大事儿。如果大街上,谁手里有一两盒擦炮,谁就是孩子王。再过一些年,我又在街上看到孩子们在放炮,立刻乐不可支,这可不就是“烧钱”——人民币都烧成了一地红火的炮纸。然而,那点年味儿,却就在这些声响之中。

春节时,我也拜年。刚开始,我穿着齐齐整整的新衣服,像模像样地去几个邻居家里拜年。最先去的,当然是彩家。春节时,每个人家的餐桌都很丰盛,水果、糖块、坚果,都买的是顶好的那种,满满当当地在桌上摆着。我拜过年,就坐在餐桌旁吃点零食,喝点饮料,再看看春晚的重播,就很大人似的起身告辞。邻居都是学校的老师,总是给我包个红包,嘱咐我来年好好学习。我就像个小大人似的,满口应承着,心满意足地离去。

当然,我们这种“装模作样”也就能坚持一天。因为第二天孩子们玩儿到一起,还是要去彼此家里瞎玩瞎闹的,那就不是正式拜年了。看着我们忙忙碌碌四处乱窜,父母们也不会管了。我们忘了前一天文质彬彬的礼数,把每个人家里都捣一番乱。

春节的假期,父亲总是把平日没能宴请的客人,放到春节来集中几次宴请。屋外冰天雪地,屋内却是暖意融融。客人来了,平日冷清的屋子不一会儿就热气腾腾的。小时候的除夕夜里,父亲母亲在客厅里招待客人,我躲在卧室,在一台14英寸的小电视上看春晚。到了新年倒计时的时候,大院里的汉族人就噼里啪啦放起鞭炮,电视上主持人喜气洋洋地宣布进入了新一年。我一个小孩子儿独自坐在屋里,也生出一些滋味来。那滋味,如今再咂摸,好像还在心头。

我和彩的友情一直延续到现在,小镇却早已物是人非。我们住过的大院被拆迁了,原本比邻而居的老师们纷纷搬去新居,大家逐渐住得远了。

我念了大学,彩已经工作。她父亲年近八十,生了重病,在医院住了一阵子,临近春节就回到家里休养。那时候,她父亲住在家里,每日的针剂和营养液都要从医院拿回来用。老人血管难找,扎来扎去难免吃了许多苦。彩知道我母亲在医院工作,打针的技巧很好,想请她帮忙,母亲答应得很痛快。

又是一年春节,我们踏着雪出门,步行穿过小镇。那时候大家住得分散,从我家走到彩家,总要十几分钟。挨着沙漠的小镇,冬日景象俱是枯寂,白杨树光秃秃的,黄土路上除了残雪,空无一物,那些老旧的平房和正在破土动工的高楼各占一侧。旧日乡土奄奄一息,新事物蓬勃发展,总叫人心里没来由地一酸。

彩的父亲原本身材高大,是一个极强壮的人。那一日,他却极瘦,被单盖上去像盖着枯木,生病把一个人的精气神全都吸走了。母亲为他打了针,和他聊了几句。他思路还很清晰,用哈萨克语回了话。多年毗邻而居,新疆很多人都会说几句“外语”。

到我们告别出门,彩的母亲拿着几箱年货要我们品尝。他们家的年货买齐了,都堆放在门廊里,没来得及摆在餐桌上。我们又连续来了十多天,到了后来,彩的母亲总是提前煮好奶茶。母亲打好针,她就请我们在客厅喝几碗奶茶,聊上几句。

春节一过,彩的父亲就住回了医院。到了4月,他就去世了。

我恍惚想起一件旧事。那时候,新疆平房的屋子都烧炉子。屋子暖和了,自来水管就不会上冻。有一年春节,刚放了假,我们在姥爷家里住了几日。再回小镇,屋子已经成了冰窖,自来水管也被冻住了。父亲拿着簸箕去彩家里借炭火,一为烧炉子,二为了煨在自来水管前,把自来水抢救回来。原以为一会儿就能回来,父亲却去了很久,回来时两颊通红,已然醉了,手里拎着一簸箕的炭,晃晃悠悠地。那时候,彩的父亲刚刚退休,身体还壮得很。父亲去了,他倒了一杯春节的酒,两个人宾主尽欢,痛痛快快地喝了一顿。

在沙漠边的小镇,我们这些南来北往的异乡人守着一所学校,日日在风沙里行走。我们的年味儿啊,是带着江湖气的。