赵普光:历史的文本与文本的历史

来源:《现代中文学刊》 | 赵普光 2018年03月12日14:10

那是在二十余年前,我在故都开封读书。常跑旧书摊的我,算得上是文学少年。偶见一本厚厚的《古今中外朦胧诗鉴赏辞典》,当时看来确实价格不菲,不过我那时热衷于诗歌,还是狠狠心咬咬牙买了下来。书前有一作为代序的长篇笔谈,依稀记得,应该是吴奔星和赵瑞蕻二位先生做的。这大概是我第一次知道吴奔星这个名字。没有想到,后来负笈金陵,继而在南京师大工作,而南京师大即是吴奔星先生生前曾经任教的学校。这算是一缘。

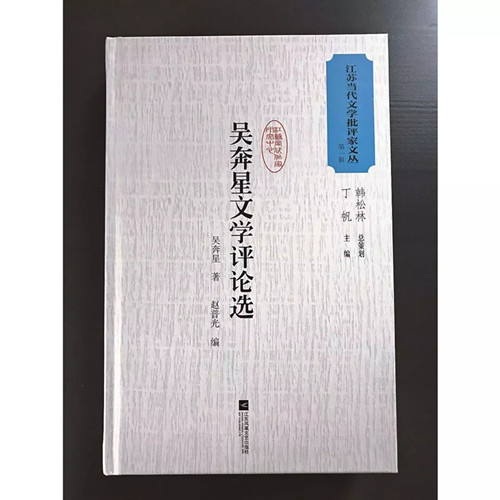

我曾受邀撰写一册《吴奔星先生传略》(南京师范大学出版社2016年版)。书稿付梓前,我已出国访学,其实至今还未见到样书。在太平洋东岸的海滨小城,一日,正捧着本闲书享受加州的阳光,突然接到江苏省作协通知,说是邀我编辑一本《吴奔星文学评论选》。这亦为一缘。

《吴奔星文学评论选》

从初知吴奔星先生大名,到南师求学、任教,到受邀作传,再到如今编辑评论选,这几年间偶然的一串事情,始觉缘分是很奇妙的。这缘,往往会推着你不由自主地动笔。就像我曾经写那篇《情圣词宗唐圭璋》的机缘。其实,本来我不大敢动笔去写关于词学大师唐先生的文章,可是有一次偶然的机会受邀到曾是唐先生弟子和助手的曹济平先生府上,得见唐先生留下来的一些史料,其中给我触动很大的是那份遗嘱,让我不禁唏嘘。正是那一刻,让我有了无法抑制的想写些什么的冲动。凭我个人的体验,文学研究同样也需要这种刹那间的感动、触发,也需要生命的冲动。文学研究,不能仅仅是为了迎合职业的需要、晋职的要求或者学术评价体系的催逼,若如此,文学研究必将流于技术化的操作或者码字的流水线生产。这样的写作,写得越多离文学越远,离生命越远。在所有的学科中,文学最应该被称为是生命的学问,而文学研究最应该是基于生命的自觉意识。然而,可悲哀的是,事实却不是这样,实然离应然太远,甚至相反。

而对于吴奔星先生,我最初极感兴趣的,还是他对乃师胡适的诗歌创作和理论的批评。正因为此,我也曾写了一篇《“诗”与“学”的融通》(载《中国现代文学研究丛刊》2015年第11期)来探讨吴奔星的诗歌理论。拙文的观点,这里不再赘述。总体上看来,吴奔星对胡适之体的批评,对新诗的理论建构,既是对初期新诗的反动叛逆、甚或超越,但颇具悖论的是,吴奔星所遵循的思路又带有一定的正统诗学的守成色彩。所以激进与保守往往有时又是相对的和复杂的存在,其面孔和位置常会转换。这很有意思。

吴奔星1937年北平师范大学毕业照

学术研究,本就是接力赛,后人总是在前人的基础上再跑一程,所以有所谓“接着说”一语。是故,要全面和客观地看一位学者,不能完全抛弃学术发展的历史语境。吴奔星文学评论和学术研究的见解论断,有很多是在当时颇具新意或启发性的。特别是他早年的几篇诗歌专论,很有青春锋芒,这也是我印象最深和最为推崇的。或许不够稳健,但绝对不乏批评的锐气。比如,他很早就质疑新诗概念,甚至提出了民国诗等观念。后来新诗这个临时性的概念确乎衍生出很多弊端、引发很多争议,也证明了青年吴奔星的敏锐和见识。对这个概念的质疑,从另外一个方面,也说明了吴奔星看问题的文学史的纬度。所以,从这个角度,也不妨说他是在不自觉间承袭胡适之的“历史的观念”。

他关于文学流派与社团进行的辨正,亦具有廓清作用。比如,他在辨析前后期创造社的区别时强调“后期创造社并非从事文学创作的文学流派,而是一个文学社团”。这些论断,若细细读之,都能别有会心的。还有,在通观古今文学变迁的视野下,吴奔星还对曾经一度风行的以地域划分派别的跟风现象提出委婉的批评。他还曾指出当代文学流派不够繁荣的一个重要原因:“现代文学的诗歌流派都与当时的文学社团有关:有的是从文学社团直接发展而来,有的是从文学社团间接发展而来。……即令没有公开命名的文学社团,也都有‘以文会友’的一伙朋友。当代则不同,只有作家协会这样的大集体,没有文学社团那样的小团体。”这都颇有针对性。

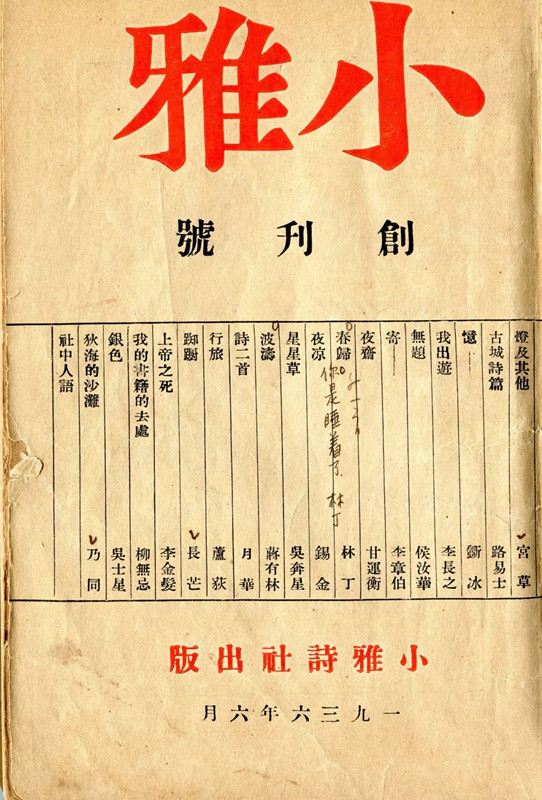

吴奔星以新诗创作步入文坛。1936年,当时还是大学生的吴奔星,与友人一起创办《小雅》杂志,这一贡献在现代诗的研究中还未得到应有的重视。吴奔星以诗歌研究开启学术之路,且终其一生。这从此文学评论选可见一斑。然而,事实上,吴奔星先生的文学研究并不仅仅限于文学评论,他一贯对理论有着浓厚的兴趣。我们不能忽略他的理论体系建构,尤其是晚年的几部理论著作,比如《诗美鉴赏学》(广西教育出版社1993年)、《虚实美学新探》(江苏文艺出版社2000年)及《文学风格流派论》(北岳文艺出版社1987年)等。由于体例所限,此书对理论性的著作选录极少,无法充分反映其理论野心和理论建树。还有,吴奔星对诗歌之外的其他文体也都关注很多,比如小说、散文等。限于篇幅,我们大多割爱,仅选个别篇什,以见出其文学评论尝试范围之广泛。

吴奔星的古典文学积淀甚深,他不仅在新文学研究中将传统诗学运用的得心应手、游刃有余,他还写过多篇古典诗歌专论。更为重要的,因为这一积淀和修养,他在论述新文学或当代文学现象时总是自觉地以融会贯通的历史视野去看待具体的问题,于存在之故变迁之由的探寻过程中使对象的独特性得以凸现。当然,这也是民国时期成长的一代学者的普遍特点,不独吴奔星为然。

《小雅》

谈到如吴奔星先生这样一代在民国时期即受过良好学术训练的学者,我们不能不涉及到另一个颇具共性的问题,可将之称作“未完成”现象。系统了解现当代文学史的人能够看到,民国时期已成名的作家,在进入1949年以后,其创作无论是量还是质,往往大幅度滑坡,从此前的创作波峰跌入了“谷底”。巴金、老舍等等,无不如此。沈从文更为典型,一度精神崩溃,多次宣称封笔,最终转行文物研究。我相信,在这个跌入谷底的过程中,他们的内心一定有不甘,一定有犹豫、搏战,一定极为焦灼。如果没有外在的强大气压,他们如何甘于放弃已融入自己血液和生命深处的文学呢?何况这些作家当时大多正值壮年,正是文学创作的理想年龄,人生经验、生命体验、文学素养、文化积淀等恰到最佳火候,理应有更加喷薄的文学爆发,然而事实是他们抑制甚至熄灭了文学之灯。他们在民国时期的作品,竟然很不幸地成为他们文学生涯的最高峰。比如老舍再也无法超越自己的《骆驼祥子》,巴金再也不能企及自己的“家、春、秋”。从这个角度言,他们何尝不都是未完成的天才呢。这是文学史上的“未完成”现象。

然而,这种“未完成”的现象,岂独文学史为然?在二十世纪的学术史上,这同样存在。

如果读者通观这本选集,可能会察觉到,吴奔星先生的文章从文风、用语、立意、体例等方面曾经历一个陡然的转折,批评的锐气从一个时期开始悄然隐匿。其时大致就在1950年代初。是什么让吴奔星学术之路发生了如此转变?这其实是有迹可寻的。我在考察吴奔星先生学术生涯的过程中,发现《茅盾小说讲话》的出版及随之而来的批判应是吴奔星学术之路转变的关键。

吴奔星的《茅盾小说讲话》,1954年由泥土社推出。叶子铭先生曾评价说,这“是解放后第一部比较系统的茅盾研究专著。”钟桂松也说“这部研究著作出版后,使茅盾研究在高等学校逐渐成为一门专门的学科。”如此重要的茅盾研究专著,却在当时及此后的近三十年间没有给作者带来荣誉,恰恰相反,因为“泥土社”和胡风之关系,吴奔星“从批判开始,以肃反告终。……从而相继遭到某些人的讥讽甚至‘人身攻击’。1956年年底问题搞清楚后,准备写点答辩之类的小文章,又遇到反右斗争扩大化,失去发言权”。吴奔星从此噤声了近30年,直到近50年后的2000年,他才终于有机会为自己申辩:“我研究茅公虽历有年所,却也挨过骂、受过罪。挨过骂是有的论者指控这本书的某些章节有抄袭嫌疑;受过罪是指这本书是上海泥土社出版的,泥土社与胡风先生有牵连,我也就被划为胡风集团的嫌疑分子。十一届三中全会后,公开宣布右派是错划,‘胡风集团’也平反,而我作为胡风集团的嫌疑分子却一直到九十年代初,由于我自己的申诉,才从人事口袋把受胡风思想影响的‘罪证’销毁。”

事实上,我们确实看到,1956年之后,吴奔星的文学评论和学术研究风格大变,早已不复四十年代那位“提头教授”放言、坦荡的风姿了。历经乱离,本来1949年之后应该去潜心学术,然而,包括吴奔星在内,他们这代人的学术生涯,却从此为此起彼伏的运动所干扰。所以,我们不能不说,吴奔星那一代学者,其实大多是未完成的天才。在民国时期即完成学术训练的一代学者,他们本来有大家气象,但这种气象在后来则未能淋漓尽致地呈现。有的人未能熬过“文革”,而有的人虽等到“文革”结束,但也错过了宝贵的创造期,步入老境。当年陆键东先生的《陈寅恪的最后20年》影响很大,几乎开启了“最后20年”的写作模式,其一纸风行的原因也与此学术史上的“未完成”现象的普遍存在有关。

历史的文本其实是文本的历史,也就是说历史的文本折射的更是文本背后的历史。吴奔星先生一生跨越了民国和共和国两个历史时期,在二十世纪后半叶中又经历了多次重大社会转型。在二十世纪中国历史剧烈变幻之中,他不同阶段的著述毫无疑问地会烙上了时代的痕迹。在编选过程中,我有时在想,在历史的莫测变幻中,学者如何自处?如何坚守?要回应这个问题实际并不容易。政治的疾风骤雨,并非是身如芦苇般脆弱的人能够完全抗拒的。然而,人,毕竟又是会思想的芦苇,所以清醒的历史意识,是这杆芦苇能站立的重要凭借,是人能保持起码的良知和底线的关键。从大处和远处看,使人能在最大程度上抗拒随风而转、随波逐流的惯性。当然,在变幻的更迭中,那种“恒常”的秉持,对学者来说,既是一种试炼,又是一种检验。

说着说着,似乎又要跑题了,还是回到这本评论选集上为宜。

吴奔星先生的学术生涯经历了大半个世纪,要较全面和客观地展示他的文学评论历程和成就,存真则是首要原则。要返回历史固然艰难,但可征之文献,毕竟是最可依凭的通道。所以,本选集必须要恪守文献工作的基本准则:我们的选录涵盖了吴奔星先生一生几个重要阶段,尽管丛书体例要求主要选择建国之后的评论作品,但根据吴奔星的实际情况,我还是坚持认为也要适当选择其1949年之前的文章。这个转变,更有意味些。对每个阶段的文章,都以保持历史原貌为原则,所选均以初版本或权威版本为底本,除了明显的排版印刷错误等之外,一律不作改动,若有必要的则以编者注说明,力图最大程度上的还原历史。是故,当读者看到特定历史阶段的文章中有某些时代痕迹的表述或措辞时,想必会理解的。在选目顺序的安排上,我严格按照发表或写作时间的先后,唯如此才能更好地从历史的纵向线索展示吴奔星的文学评论和学术研究,也才能更清晰地窥见文本背后的时代变迁。

以前写作吴奔星评传时搜集的原刊复印件资料都不在手头边,在我拟定目录之后,素来精于现代文学史料研究的吴心海先生提供了几乎所有选目的扫描或影印件,使得以初版本或权威版本为底本的设想得以实现。在编校过程中,我的研究生方久月、闵丹、吴敏迪三位付出了很多,她们的努力确保了文学评论选的顺利完成。特此志谢。

此时,已至深夜,真的称得上万籁俱寂,这里的昼、夜都比国内要安静很多。此刻的我,虽静静地在书桌旁校阅旧籍,而多个新媒体(一些以前在国内从来没用过的网络平台)传来的与我无关而又不是完全无关的消息,又不断地提示着,在我的窗外,在大洋两岸并不像大洋的名字那样“pacific”。虽然夜越来越深,但自己好像又精神起来。看来若再写下去,势必又会跑题,于是强制自己打一个哈欠,打住打住,且睡觉去。