卡梅隆“不务正业”,实际却在传承科幻文化

来源:新京报 | freelee 2018年06月11日09:14

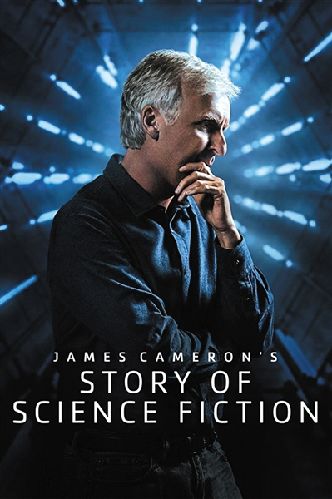

《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》海报,正在思考科幻的卡梅隆。

詹姆斯·卡梅隆最近推出了一部话题纪录片《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》,着眼于探讨人类与科幻之间的历史关系及现实意义,共有六集,每集各有一个核心话题。其中有一条暗线主题贯穿于纪录片始终——科幻创作者的传承。中国科幻影视虽年纪尚轻,也走过弯路,但未来仍可期。

追根溯源,国外科幻文化传承清晰

第二集的话题是“太空旅游”,把太空科幻片的渊源追溯到乔治·梅里爱的《月球旅行记》。该片的灵感又分别源自儒勒·凡尔纳的《从地球到月球》以及H·G·威尔斯的《月球最早的人类》。这两位作家本身就被誉为科幻文学的第一代巨匠。可见西方科幻创作的传承非常清晰,一代又一代有才华的作者不断站在前人肩上,促进了科幻文化日趋发达。

第三集“怪物”,研究了各种影史经典怪物形象诞生的时代背景。玛丽·雪莱笔下的“科学怪人”弗兰肯斯坦被视为怪物始祖。它多次被搬上银幕,形象得以流传之余,又从不同角度对现实进行了解读。1910年爱迪生制作的第一个版本中,怪物通过化学反应而来。彼时爱迪生要宣传电的“正义性”、“善良性”,因此不愿意在影片中用电的形式创造怪物。1965年版本的弗兰肯斯坦则是用核能创造,反映了社会上的核恐惧情绪。1994年版本的怪物滑出试管降临人世,影射了当时热门的试管婴儿话题。

“传承”意味着前人的鼓励和引导,帮助后人不断创新。它相当于一种肥料,促使科幻创作的土地变得肥沃。可是,当下的中国科幻影视圈欠缺这种肥料。

中国科幻起步早,但不进则退

如果我们以改革开放为界(中国科幻的诞生实际上早得多,可追溯到晚晴时期),当代中国科幻到今天已经步入不惑之年。小说领域发展尚可,从上世纪80年代的叶永烈到如今的刘慈欣,脉络相对清晰。但在电影领域,中国科幻不进则退。

上世纪80年代到90年代中,被解放思想的中国影坛呈现出百花齐放的盛景,其格局和尺度之大蔚为中国电影巅峰。优秀科幻题材作品也在这个时期浮现,譬如黄建新的《错位》(1986)、王亚彪的《合成人》(1988)、陈兴中的《毒吻》(1992),分别涉及机器人、器官移植、人体变异等主题,想象力非常丰富。而《错位》对官僚主义的讽刺、《毒吻》对环境污染的控诉,都富有现实思考意义。《毒吻》里弗兰肯斯坦式的畸形人,更充满当下中国电影罕有的“邪典”味道。

但之后中国电影开始“转向”。先是以“获奖”为目标指向的现实主义作品大行其道,然后以市场为导向的“大片”面世。科幻基于幻想,与现实主义南辕北辙;大片喜欢从中国历史、侠客文化等吸取灵感,科幻基本没有用武之地,培养科幻影视人才的土壤就此荒芜。

资本可使行业变异,也可促进传承

其后中国电影市场涌入越来越多的资本大鳄,走向也越来越畸形。“流量明星”“IP为王”之类的现象成为主流。尽管如今倒是陆续诞生了《逆时营救》、《机器之血》等科幻类作品,可惜中国科幻影视的传承早已中断,主创们没有驾驭相关主题的能力。同时,流量明星表演水平不过关,甚至态度不认真(抠图表演之类),即使有创作人才也无力挽救这种先天不足。大部分流量明星担纲的作品沦为粗制滥造,科幻题材也跳不出这个怪圈。

早前传出《三体》将被改编为电影,国内的科幻爱好者普遍不看好,原因就在于大家对中国电影市场环境的悲观。科幻人才凋零,参与者又不认真创作,再好的IP、再精彩的原著也挽救不了改编电影的命运。

回看西方科幻电影发展史,这一类型片经历了从小众娱乐变成吸金大鳄的转折。大量“B级片”定位的科幻片代表了业界的不懈探索,最终促成量变到质变,《2001太空漫游》《星球大战》《终结者》《侏罗纪公园》《黑客帝国》等不断树起科幻片登堂入室的里程碑。中国科幻电影却没有那么多的先行者。现在就算资本想在这方面做文章,也只能陷入建造空中楼阁之苦。

国外科幻创作者的传承,除了发生在不同创作者之间,也发生在单独一位创作者身上。雷德利·斯科特在1979年推出了《异形》,近40年后仍在通过《普罗米修斯》《异形:契约》等作品开拓异形宇宙。又如克里斯托弗·诺兰,一直在尝试不同主题的科幻作品:超级英雄(《黑暗骑士》系列)、克隆人(《致命魔术》)、人脑活动(《盗梦空间》)、多维空间(《星际穿越》)……这些创作者不断自我突破,超越过去。而中国科幻电影第一批的前辈,要么转型,要么淡出。

如同卡梅隆这样的导演,用纪录片记录下自己的探索路径,对后来的影人而言,也是一种传承,一种技艺和经验的分享。假如从现在开始重新培育中国的科幻电影创作土壤,未来尚有希望。