两个巨人之间:米沃什和赫贝特的友谊与冲突

来源:花城(微信公众号) | 李以亮 2018年08月01日10:08

2018年7月适逢波兰著名诗人兹比格涅夫•赫贝特逝世20周年。波兰最杰出的新古典主义哲学诗人赫贝特,曾是诺贝尔文学奖的重要候选人,其个人诗歌选集连续获得多项国际权威大奖,作品被翻译成近四十种语言出版,影响了全世界范围的诗歌创作。

《赫贝特诗集(上、下)》即将由花城出版社“蓝色东欧”译丛出版。诗集集纳了赫贝特毕生创作出版的《光弦》《科吉托先生》等10本诗集(含诗体散文),将是国内首次如此齐全地原文译介和出版赫贝特的诗歌。

《赫贝特诗集(上、下)》由波兰语权威翻译家、赫贝特版权持有人指定译者赵刚担纲翻译,呈现赫贝特毕生诗歌创作的原貌,以飨读者。

※ 赫贝特为Zbigniew Herbert的波兰语译名,本文作者根据英语译为赫伯特。

生于1911年的米沃什,比赫伯特年长13岁,早已成名,经历当然更为丰富(不只是生活的)。……对赫伯特来说,战前的波兰不啻一个充满青春色彩的乐园,历史的巨变就在眼前,战后的现实则几乎一无是处。可见,他们两人的看法相差很大。

从1950年代开始,米沃什在波兰文学上成为一个巨大的“缺席者”,赫伯特却以两本卓越的诗集逐渐为人所知。事实上,他已经是围绕在《当代》杂志周围的年轻一代作家里重要的诗人、散文家。但是这些并未影响到两个诗人最初的相互吸引,他们很快建立起深厚的友谊。赫伯特与米沃什相识于1958年。那时,是赫伯特首次到西方旅行。旅行是赫伯特的一大爱好,他曾周游中南欧,西欧,并到过美洲以及以色列。他们在巴黎近郊见面。米沃什侨居法国。

根据对二人交往书信的研究,他们在第一次相见之后,关系就十分亲密了。米沃什在信首称赫伯特“亲爱的赫伯特”或“亲爱的兹比切克”,信末则附以“深深的亲吻”;赫伯特在信中怀念两人晚间的散步,尤其是在赫伯特遇事不顺,感到压抑和沮丧时,会想向米沃什倾诉。“我喝了白酒,切斯瓦夫。这样,你一会儿也许就能出现,我就有个可以诉苦的人了。真的想念你。”米沃什也十分关心赫伯特。他充分肯定赫伯特的散文集《花园里的野蛮人》,鼓励他要更经常地写文章。最重要的,他将赫伯特的诗成英语,在海外的诗歌杂志上发表。接着,将赫伯特的诗收入他主编的著名诗集《波兰战后诗选》(1956年),最后,米沃什与人合作还翻译出版《赫伯特诗选》(1968年)。可以说,是米沃什帮助赫伯特在英语文学界建立起引人注目的地位。为此,米沃什甚至牺牲了自己的创作,在美国他有多年被视为一个翻译家,而不是诗人。在赫伯特这方面,他也一直奉米沃什为诗歌的典范。在致米沃什的书信中,赫伯特多次强调这种师徒关系:“你是我的前辈”,或者“我在向你学习,但我也许是太笨了”,诸如此类的话,经常出现。

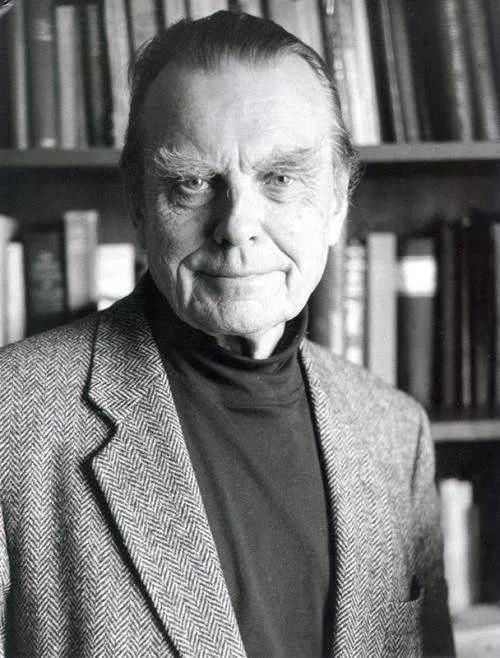

米沃什

二人之间这种真挚的友谊,当然首先是基于共同的,在诗歌艺术上相近的理解,十分近似的艺术理想和目标。他们都反感为艺术而艺术,主张艺术不能仅仅集中于自身,而是需要与世界上的事情发生关系,关注真实的人,关注人的痛苦、绝望和希望。他们都反感于自我怜悯。他们都有追求清晰化的倾向和愿望。在写作此类主题的作品时,可以说他们是彼此呼应的,因此,也构成一种平等对话的关系。他们对西方一些重要诗人,如艾伦·金斯堡、查尔斯·奥尔森、约翰·贝里曼、罗伯特·洛厄尔等人,有着相近的理解和态度。他们都认为这些诗人过于关注自我,缺少精神,单纯地以所谓前卫性削弱了诗的领地。他们都相信,诗人的任务不能局限于掌握一种技艺,或只是为了发展出一套个人化的语言。诗歌根植于一些不灭的精神价值,如无私的精神,思想的能力,失去的乐园,勇气,激情,善良,同情心和幽默等等。如果缺少这些东西,诗歌便很可能沦为一种仅仅事关写作者个人的游戏或个人享受。对于他们来说,诗当然可以带来愉悦(也应该带来愉悦),或许是一种游戏,却又是一个要紧的游戏。历史的、道德的、文化的重负无以免除。赫伯特在给米沃什的一封信里,生动记叙了他阅读米氏诗作《论小号与齐特琴》(On Trumpets and Zither)的情形:“我全身心地大声朗读。我的房东早已习惯了我的朗读,用德语问我是否在祈祷。我说,啊,从某种意义上说,我是在祈祷……”诗是一种祈祷,这就当然不是单纯的游戏可以代替的了。

然而,事情有变得复杂的时候。在整个1960和1970年代,赫伯特在波兰文学中的地位越来越重要,到了1980年代,他可能已经是波兰读者心中最重要的诗人,诗名也广及英国,德国和美国,这部分要归功于米沃什(与另外的美国翻译家共同作出的)出色的翻译。米沃什似乎不得不忍受这样的事实,他的徒弟已经成为一个严重的竞争对手。另一方面,特别是在1989年之后,赫伯特却不得不存在于米沃什巨大的影子之下,后者毕竟是诺贝尔桂冠诗人,此时已能自由出入于波兰。在这么一个小国,同时拥有两个如此杰出的诗歌巨人,事情似乎奇怪地复杂起来。正如所有的艺术家一样,他们各自都拥有庞大的野心,强烈的敏感与对失败与“失势”的恐惧——所有这些属于一个“被压抑的自我”的陷阱,都会一直伴随着文学,并使诗歌/文学写作,成为“一场驼背者的比赛”——如米沃什形容过的。

重要的分歧也是存在的。远在加州的米沃什,带着距离审视波兰以及欧洲,警惕着它们可能存在的地方主义,忧虑它给西方文明的进程带来消极的影响,应该说米沃什的眼光更具世界性。他冷眼旁观现代社会里个人的孤独、异化、种族、学生们的造反、东西方融合等等问题,而且他也不认同、不愿接受他置身其中的美国,说“它好像一头自动控制的野兽”,技术的文明带来了精神上巨大的赤贫。在东西方之间,他希望寻求第三条道路。

赫伯特比较简单,他习惯从“常识”出发——这自然有其优势,但有它的局限性。他似乎非常简单就形成了他对所有社会问题的诊断。虽然他也指出西方的弱点,但他更愿意显示其作为一个波兰人眼中的“真男人”形象,一个类似“牛仔”的人,而不是所谓“知识分子”。应该说,在这一点上,赫伯特表现得有点“土”,多少体现出他有点地方主义的心态,认为过于遥远的问题没有任何实际的意义,这显然是有欠审慎、轻率的态度。 他在1967年的信里,就曾如此质疑过米沃什:“我不明白为什么你反对波兰人打击黑人的事。黑人是种族主义者,就像阿拉伯人和某些犹太人一样。最好的可能是,黑人不该被殴打被压迫,而是送回他们的本土非洲,在那里被部落的人迅速地、悄悄地结果掉。我一点也不理解,为什么所有白人宁可像今天这样自责,打死也不愿说出自己真正在想什么。”米沃什的反应是坚定的:他批评赫伯特,说他的信暴露出一个“典型的波兰人信念”,以为维斯瓦河边的那个国家就是宇宙的中心,它的历史经验和痛苦,都是任何其他事情无法比拟的。他的回复强烈而正确:“黑人不能被送往非洲,正如战前波兰的犹太人不能被遣送到马达加斯加。”

这一年,就是在他们通信之后,赫伯特短期逗留于美国。米沃什与赫伯特一起造访他们的译者博格丹娜和约翰·卡朋特(Bogdana and John Carpenter)的家。在醉酒状态下,赫伯特终于展示出长期压抑的沮丧情绪,他以一种令人非常不快的方式,表现示出对于米沃什隐藏的不满。他攻击米沃什缺乏爱国主义,而且在纳粹占领期间置身事外。其实,这是不实的,米沃什的确参与了地下抵抗运动,构成了波兰地下文学的一部分,倒是赫伯特在战争期间跟这些基本无关,战争爆发时赫伯特毕竟才15岁。

不过,这也并未导致二者之间友谊的结束。此后赫伯特从柏林发去一封道歉信:“无论你是否愿意,我都会以我奇怪的爱压迫你,直到生命的尽头,甚至在我的生命之后……请原谅我吧。”事实上。这之后他们仍然是亲密的朋友,彼此信任。在赫伯特心中,米沃什仍是他在遭到警察刁难与审问后最愿意倾诉的人。

真正的冲突出现在米沃什出版《狩猎者之年》(A Year of the Hunter)之后,时在1990年年初。在这本书中,米沃什批评了赫伯特,说在赫伯特身上,总能发现“一个属于不可估量之物的盲目附件:祖国。波兰,这是一个被他提升为某种神秘的绝对。”这种指责,客观说不是十分公平,可证之于赫伯特有关波兰的种种看法。然而,糟糕的是,赫伯特将此理解为对他的精神导师、哲学家亨里克·艾尔琴伯格(Henryk Elzenberg,1887-1967)的攻击。赫伯特马上作出反应,写了一篇充满感情的关于爱国主义的文章,声称爱国“如同爱一个人的母亲一样,这是在十分自然的事情”,更进一步说,它是人们“工作,乃至心甘情愿为之付出生命的指令”。同时,赫伯特提醒人们留神米沃什巨大的国际声誉,指责米沃什“有意识地放弃了爱国精神,最后就是他的祖国。他缺乏作为诗歌引擎的身份意识——事实上,只有一种媚俗而廉价的世界主义,流亡者的装腔作势,以及一个被人拒绝的先知所有的罗曼蒂克姿态。”这样过分的指责当然也不客观。我们应该记得米沃什著名的话:“我到过许多城市,许多国家,但没有养成世界主义的习惯,相反,我保持着一个小地方人的谨慎。”

此外,赫伯特在1994年的一些访谈文章里绘声绘色的故事,而且还写了一首题为《科霍达舍维奇》的诗,重申了那些指控。这首诗收入了赫伯特最后的诗集中,也收入了身后出版的选集。表面上这首诗是关于诗人弗拉季斯拉夫·科霍达舍维奇(Vladislav Khodasevich,1886-1939),但实际上是攻击米沃什的,包括米沃什感兴趣和推崇的瑞典哲学家斯威登堡,和他生活在巴黎的远亲诗人、作家奥斯卡·米沃什。此诗显示出明显的敌意,充满讽刺、挖苦,如诗的结尾:“云层后面,他押韵的青蛙呱呱叫声”,这在大多波兰读者中间引起巨大的震惊,人们很难相信这是赫伯特的大作,既难相信诗里所作的指控,也难理解接受其诗歌充满嘲讽、轻蔑的夸张风格。更有意思,同时也令人伤心的是,在写作这首诗后,赫伯特给米沃什寄去一张明信片,上面画了一只大象的腿,悬在一只手无寸铁的小鸡上方,附带一句话:“请毋踩踏……”可想而知,米沃什收到这张明信片时如何尴尬与痛苦。显然,赫伯特把自己放在了二人关系中较弱的那一方,但实际情形当时或许已经是倒过来的。米沃什虽然地位稳固,却风头已过,而赫伯特正如日中天。

很多人以为,二人冲突的根本可能在于,一个作为长期的流亡者,一个作为坚持留在国内的守望者,二者必然构成或导致一种紧张关系。事实上,这个因素并不特别重要,因为米沃什其时已经能够自由往来于波兰,甚至在国内一住就是大半年,对波兰方方面面的生活已经十分接近与了解,而赫伯特倒是经常身居国外。争议或冲突的根本或许在于,他们对于国家的认同上有不同的看法,属于两种不同的“爱国主义”。

在赫伯特,这是一种“孩子式的爱”,而米沃什肯定不是这样,他所试图建立的,是一种“艰难的爱”,个体有必要置疑,甚至批评。比如,米沃什写道,“波兰人是一个在政治、贸易、工业、宗教、哲学方面缺乏创造能力的种族;他们只知耕种土地,操练数学逻辑,通过击败犹太人和黑人表达他们作为二流民族的感觉。……有人问我,是不是由于波兰是这样一个宗教之国,所以产生了种种神秘主义者,我说,恰恰相反,东正教教堂里一个神秘主义者也没有。”当然,这不是一个公正的判断,批评远大于公正的看法,这种态度与说辞体现的,正是“一种艰难的爱”。而赫伯特的回应是:“波兰是一个有着一千岁的婴儿——还没有特征,没有形式,但自有其潜在的玄学(既不是异端,也不需要审查官),她自有其潜在的使命和未经消化的经验……我怎么看波兰呢?与你(——指米沃什)一样,我也认为,虽然我与这个国家并不只是通过血缘联系在一起的(在这一点上甚至不如你),但这片蓝色的土地是我的,就像某种瘟疫或性病一样,我不能脱离它。”说明一下,赫伯特的父亲有一半亚美尼亚血统,赫伯特家族的源头在英国,所以说“甚至不如你”。赫伯特从来没有越过单纯“忠实”于波兰这一条线。他与米沃什之的差别逐渐加深。有一次,赫伯特对他的妻子说,“米沃什认为穿那些波兰制服一直是可笑的,我回答说,穿那些制服的人已经死了。”什么意思呢?你觉得他们可笑,但他们却为国捐躯了。批评士兵的制服与评价士兵的勇气,实在是两码事,不可以画等号。我相信在米沃什看来制服可笑并意味着不承认或者干脆否认波兰士兵的勇敢。显然,他们的区别也不是那么容易认清、把握,这么一个近似玩笑的“段子”也许揭示了更深层次的态度问题。这里也许并无对错,有的只是气质和观点上的差异,赫伯特更感性,有他一套自发地形成的看法,真诚而固执,而米沃什总是更有弹性,喜欢置疑,并随时准备修正自己的意见乃至价值观。

晚年赫伯特身陷病痛的折磨,他在生命即将结束时他写道:“我认为米沃什是一个对文学有用的人物,我只是希望他不要写散文,因为他用波兰语写不了散文。”当然,这话也不能当真。米沃什的散文作品,如《被禁锢的头脑》声名显赫,在西方享誉多年,甚至超过他的诗名。唯一可以当真的,赫伯特只是想批评米沃什。

在赫伯特生命的弥留之际,两位大诗人走向了和解。米沃什得知赫伯特病得很厉害,打电话给赫伯特。据赫伯特的妻子讲,这是一次非常友好的谈话。

他们的往来信件已在波兰国内出版,内容涉及20世纪后半叶的波兰文学、两位诗人对于诗歌形式以及重要问题的看法,是一笔重要的文学遗产,值得关注和探讨。