是神仙打架还是群魔乱舞 ——“射墨”与“放弃控制”:当代书法的焦虑

来源:北京青年报 | 杨天歌 2018年08月03日08:44

王冬龄创作大字书法,图片来自网络

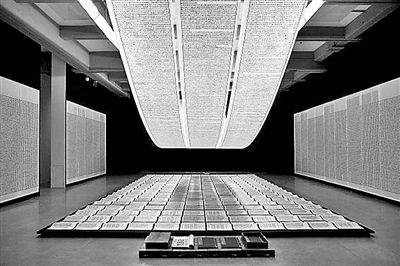

徐冰 《天书》

近期书法家邵岩“射墨”的视频火遍了朋友圈,他手持装满墨汁的针管,跳跃着往竖立一旁的白色宣纸上喷出墨迹,一旁观众频频叫好。风波过后不久,另一位更有理论功底的书法家张强试图再度掀起舆论风潮,为当代书法的创新摇旗呐喊。当日,张强接受“北京时间”的电话采访,采访录音与他本人的书法创作过程被制作为短视频,再次被广泛传播。这次采访着重强调了张强“四川美术学院教授”的名号,以及大英博物馆和泰特现代美术馆参展的经历。张强在视频中谈到自己今年5月在伦敦泰特美术馆的表演是“中国本土艺术第一次进入世界上最牛的展览场所”,阐释自己的当代书法创作“具有行为艺术的特点,但是针对性还是书法”,表达要追求“我们这个时代的书法应该是什么样子”,以及公众的不理解源于“大众视觉文化素养缺失”。

但是,“当代书法”到底从何而来,该如何被理解,又是谁在创作“当代书法”?它与“传统书法”的距离是什么,又该如何被公众理解?

谁在写“现代书法”“当代书法”?

与“现代书法”和“当代书法”对立的是“传统书法”,或准确地说,以传统风格创作的书法。一般而言,现代书法(当代书法)力图和中国的古典书法传统拉开差距,实现书法的现代化转型,甚至接搭其他门类的现当代艺术,并做到不仅被中国人理解,亦能被世界所理解。

从事“现代书法”创作的群体基本都来自书法圈,受过长期而系统的传统书法训练。实际上,真正心忧书法能否完成现代化转型的人,往往都有着较好的传统书法根底——邵岩、张强亦是如此。在现代书法的探索者中,有些人传统功力深厚。在今天这个传统书法依旧卖座的背景下,他们固然可以死守古典风格,不断写出类似王羲之或是颜真卿的作品,并在此基础上添加些许个人的特色,但他们不满于此,不惧“离经叛道”的批评,试图将书法再往前推进一步,实验新时代的书法风格。从这个角度而言,无论具体路径和作品呈现如何,这种突破精神至少是值得正视与肯定的。

在市场与学术内部分化严重的今日,自上世纪80年代以来的当代书法圈和当代艺术圈几乎格格不入。诚然,当代艺术领域有很多涉及书法元素的艺术创作,比如上世纪90年代徐冰解构中国汉字的《天书》和邱志杰解构书法经典的《重复书写一千遍〈兰亭序〉》,但是因为他们更多地被认为是当代的观念艺术家,并不活跃在书法圈,且不长期实践书法的现代化,所以他们的创作尽管有“现代书法”或“当代书法”的前卫因素,但作为艺术家他们并不会被因此视为当代书法家。

“现代书法”从何而来?

回顾起来,书法现代化绝非空穴来风或一纸妄言,诞生于上世纪80年代之时,它有着十足的思想上的助推力。从文化史和艺术史的视野来看,80年代都是一个“再启蒙”与各种艺术运动狂飙突进的年代。对西方现代性的肯定广泛波及艺术界,遂出现了如今广为人知的“85新潮美术运动”。但较少艺术史家注意到,同样在1985年,极端体现中国传统与西方现代的冲撞关系的“现代书法”也登堂入室了。伴随着美术团体与艺术展览的勃兴,“现代书法首展”在中国美术馆开幕,当日“中国现代书画协会”宣布成立,展览图录的前言开篇刊登王学仲《礼赞现代书法出世》。从此,现代书法的大幕便拉开了。现代书法家们反思近邻日本书家的创新实践,思考手岛右卿、井上有一“少字数”及其产生的影响;或是望向美国,找寻中国书法和美国抽象表现主义的可能联系。

若真的算起来,现代书法其实早已走进过西方艺术的“殿堂”,尽管时常搭着传统书法这一国粹一并展览。很可惜,这些展览并未引起太多公众舆论或是学术关注。这也进一步折射出,一方面传统文化的推广道阻且长;另一方面,经过现代转型的传统文化也不容易为当代艺术世界贡献灵感与力量。其原因不难想象,经传统孕育出来的文化形式往往具有地方特色,在向世界推广时,自然免不了文化区隔的障碍;同时,若为了更方便说“世界话语”而对传统进行现代化改造,尽管理解的人可能变多了,但是同质化严重,文化内核的特殊性反倒失去了,进而变得普通甚至平庸。从这个角度而言,很多对西方理论和西方艺术亦步亦趋的现代书法,既难以获得西方的肯定,又难以得到本土传统书法家及普通爱好者的体认。

书法现代化的具体实践

早期的现代书法实验中,“抽象”作品甚多,表现在把汉字还原为其象形的母体,附以油彩。比如说把“象”字写得像大象,“鱼”字写得像小鱼。但是,主体的汉字演变并非基于象形,因此,再将汉字复原为原始形象的所谓现代书法,实际上是后人毫无依据的臆想——即便在80年代,便有书法批评家痛斥这种方式为“鬼画符”。书法史家白谦慎更是在那时便一眼看穿,指出其“欲变而不知变”。事实上,这种“鬼画符”如今仍然充斥大街小巷,在旅游纪念品商店屡屡见到;“欲变而不知变”的创作仍游走于江湖。

“行为艺术”书法恐怕是21世纪以来书法创作的热潮,随着录像艺术和社会奇观的盛行,书法不再仅仅关乎作品呈现,而多将(夸张的)创作过程纳入作品的一部分,呈献给爱好热闹的观众们。同类创作远远不仅限于邵岩的“针管书法”和张强的“放弃控制”。传统功力深厚的老辈书法家王冬龄致力于“现代书法”的创作许久,也长期浸淫于颇具行为艺术特点的、调动全身的大字书写,虽争议不断,但在艺术界已颇具影响;而实验性和表演性俱佳的书法家曾翔,凭借着创作时哇哇大叫的激情,早已是这一波“邵岩”热之前的当代书法界网红。

在“抽象”“行为艺术”等现代书法的具体实践中,共通之处在于找寻书法的落脚点,即论证它们为何是书法。各类门派或变体,从“现代书法”到“后现代书法”,从“书法主义”到“学院派书法”,从“新古典主义”到“女性书法”,从“流行书风”到“民间书法”,虽各有其定义,自有其讲法,但不变的是对书法这一明确落脚点的根本确认,以及对书法现代化的热忱追求。“抽象”者认为,自己的“鬼画符”是汉字的演变,而汉字无疑是书法的要素;而“行为艺术”的创作者,亦有其学术落脚点,即认为“书写性”是书法的本质,故而在行动中实现书写的动作,便是当代书法。所以,采访中张强解释自己作品的时候说,作品有“行为艺术的特点,但是针对性还是书法”,并非天方夜谭。不过,对比王冬龄和曾翔的创作,他们二人都以汉字为基础,且需要处理书法创作过程中的情绪、时间与空间等因素,无疑“更加书法”一点。

当代书法的焦虑

可见,直至今日,关于当代书法的认同仍很少共识,书法的本质问题仍然没有解决,当代书法落脚于何处亦争论不断。舆论中也出现巨大的割裂:只强调书法传统的大众和书法家不认可书法现代化的实践,而另一边的实践者也偶尔站出来斥责别人不懂“现代书法”或是“当代书法”。客观而言,对于当代的书法是应该保持传统遗风还是突破创新,以及在哪种维度上进一步突破,不同人自有不同意见。但是一个基本的认同是:我们不应该否认任何试图在艺术领域进行创新的尝试。但进一步而言,创新是否都是真诚的,是否是有理有据的,是否真的启发思想、开阔视野?这在艺术批评中要因人而异、因事而异。

如果说现代书法的发展逻辑让我们或多或少能理解书法发展与突破的历史沿革,以及其中的被迫性和主动性,那么转眼观察当代,我们更应意识到,正是这个短视频称霸天下的媒体时代,才使得“邵岩”们、“张强”们的书法行为被无限放大。激进的舆论调侃与嘲笑讽刺的大潮下,当代书法的严肃探索与持续推进同样被妖魔化,被“一视同仁”地归为对书法传统的污蔑与亵渎。但是,这对闷头探索的当代书法家们,是否又太不公平了?

当看到邵岩不用毛笔而用针管、张强用了毛笔却放弃控制时,习惯传统书法的观众已经心生不满;再加上邵岩创作时的蹦蹦跳跳与咋咋呼呼,张强在女人身体上貌似不敬的肆意书写,更让人怀疑这不过是用来哗众取宠的闹剧。但是,这些个例绝无法代表当代书法的面貌,尽管也提示着书法领域内生的需求与挑战。从需求而言,书法现代化在当代书法的创作中是自80年代便萌生出的动力与责任,是多数有时代意识的书法家努力探寻的。尽管这其中夹杂着西方的影响和走向世界的野心,但在近40年的实践中,亦产生出不少本土的实际问题。从挑战而言,书法在现代化过程中可以保守什么、可以丢弃什么,几乎是无法解决的难题。书法到底是关乎文字,还是关乎毛笔;到底是关乎书写的过程,还是关乎一种精神?我们到底能打破它的多少重本质,仍能依然坚持声称这种突破是在“当代书法”的允许范畴内进行的?进一步而言,如果书法的现代化转型面临此类问题,在当代,其他的传统艺术门类何尝不也是如此?

这些问题集中于看似滑稽的当代书法表演中。再审各种当代书法创作的视频,不禁会想:人是复杂的,隐匿于作品背后的艺术家也是复杂的——我们难以知道,他们通过行为表达出的夸张、愤怒与狂叫,到底是当代书法创作过程中内心真实的痛苦挣扎,还是为了曝光量与点击量的哗众取宠?但无论如何,我们通过这些表象,足以洞察矛盾深处当代书法的焦躁与忧虑。