和这些书籍一起,进入艺术的世界

来源:文汇报 | 卫中 2018年08月20日08:36

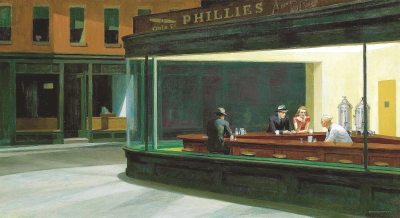

爱德华·霍珀画作

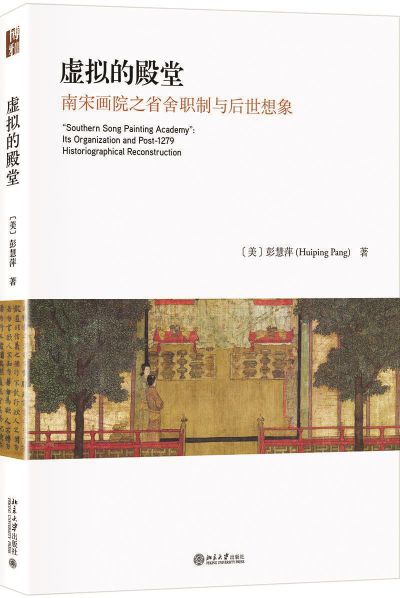

彭慧萍的《虚拟的殿堂》,北京大学出版社

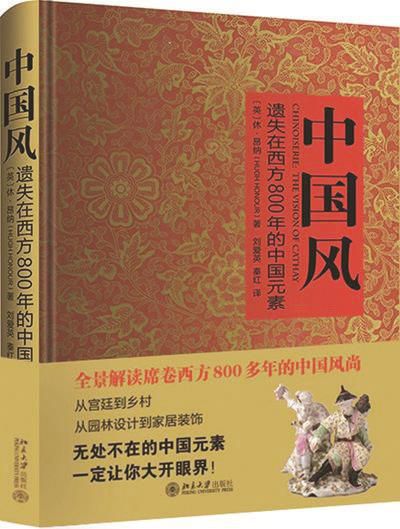

休·昂纳《中国风:遗失在西方800年的中国元素》,北京大学出版社

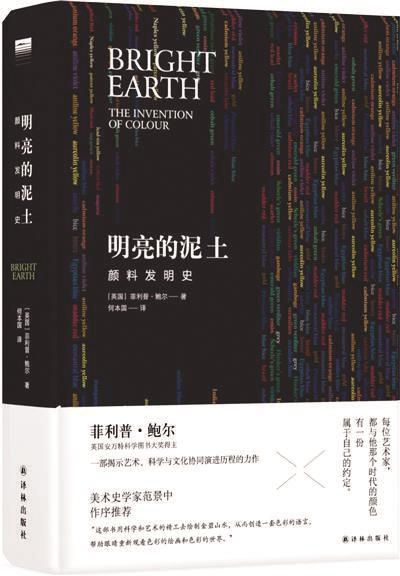

菲利普·鲍尔的《明亮的泥土:颜料发明史》,译林出版社

中国古代名画《韩熙载夜宴图》局部

上海是一座有着浓郁艺术气息的都市,每年在此举办的艺术展难以计数,引发市民源源不断的观展热情。不过,不少人是在一无所知的情况下直接“裸展”的。进了展厅后似懂非懂迷迷糊糊听了几句解说词,得到的知识仍是碎片的。

其实“功夫在诗外”。看展前,人们不妨先买一本相关的艺术史图书,对作者及其作品,乃至所处的时代背景,形成比较完整的印象。带着知识储备以及思索、疑问去看展,效果会好得多。

历年上海书展上,艺术类图书都是读者重点关注的对象,今年也不例外。如果有意深入了解艺术而非浮皮潦草一知半解地以解说词为满足,看书学习是最有效的方式。

近几十年来,海外对中国艺术史的研究成果颇丰,中央美术学院人文学院院长尹吉男曾经介绍过这方面情况:“中国美术史在西方的框架里一般被分为美术考古和绘画史。美术考古主要是由考古学者来做,集中在早期艺术史;而美国研究中国美术史的大家基本都是研究绘画史的,主要是北宋以来的文人画历史。”

本次上海书展,有一批海外研究中国艺术史的书籍亮相,让读者看到了“他者眼中的中国艺术”。

“南宋画院”是指一群画师,而非机构

所谓突破,就是颠覆传统,《虚拟的殿堂》这本书可谓颠覆了此前艺术史界对南宋画院制度的认知。

两宋是中国绘画史上的第一个高峰,也是中国文人画开始兴盛的时期。在宋朝以前,绘画的地位相对比较边缘化,北宋设立翰林图画院,考试招录天下最好的画师并授以翰林或侍诏的文职身份,对绘画艺术起到巨大促进作用。

后世很长一个时期内,对“南宋画院继承了北宋时期的规模和体制”这一点似乎早已形成公论,然而,斯坦福大学艺术史博士,任职于芝加哥艺术博物馆的彭慧萍悉心对比文献后指出:南宋画院并非是与北宋翰林图画院完全相同的画院实体,而只是一个能够行使画院功能的宫廷画师的抽象集合。

彭慧萍通过研究南宋画师如何上班、如何被传唤、如何传承师徒体系后发现,由于北宋到南宋时期的中央官员任职制度的变化,南宋其实已经没有北宋时翰林图画院的考试录用、任职、升迁的完整体系,南宋时期对“翰林画师”的称呼更多是一种概念集合,指称的是南宋官方画师身份的这群人。同时彭慧萍也指出历代以来形成这种 “想象”的根源:元、明、清三代画史编写者以自身所处时代揣度南宋画院,尤以清代八卷本的《南宋院画录》为甚,这本书的作者厉鹗任意删削改动征引文献,编织了南宋画院的“想象”。

彭慧萍跳出历史看艺术史,从宏观的制度变迁史中看艺术史,全书娓娓道来,让读者恍惚间如同置身南宋。

“中国风”催生了曾经风靡欧洲的 “洛可可”风格

“中国元素”对欧洲的艺术和生活产生了很大影响,《中国风:遗失在西方800年的中国元素》为我们揭开了这一段历史。

从 17世纪到 19世纪前半叶,“中国风”的艺术设计在欧洲是时尚、奢侈、高端的代名词,形成席卷欧洲的流行风潮。在当时周游世界的商人、冒险家、传教士的口述和文字中,远在天边的神秘中国成为欧洲人想象中的一个幻境,从王公贵族到平民百姓,“中国风”的设计渗透到当时欧洲人日常用具、家居装饰、建筑风格的各个方面,甚至催生了风靡一时的“洛可可风格”。

英国皇家文学院院士、艺术史家休·昂纳以详实的资料记述了中国风在欧洲从流行到衰退的全过程。早在13世纪起,欧洲人就通过马可·波罗的描述对中国产生了繁华富裕的印象,14世纪起欧洲的纺织品中就出现了龙、狮子、凤凰等中国元素,再加上商人远隔重洋运到欧洲的瓷器、茶叶都是当时欧洲人的奢侈品,先入为主的美好印象加上浓郁的异域情调,开始让欧洲人喜爱上了神秘莫测的中国风。尤其是瓷器,虽然欧洲人早已经成功掌握瓷器的生产技术,但是直到17世纪中后叶才能模仿中国的青花瓷——在此之前欧洲本地产的瓷器被认为廉价品。青花瓷在很长一个时期内是欧洲高档奢侈品,这也催生了欧洲对这种典型中国风的模仿。

作为这一时期对中国风的想象之作,华托创作了一系列以中国为主题的西洋画作品,画家皮耶芒则在西洋画中融入了中国绘画的技艺,此外还有布歇、齐彭代尔、钱伯斯、瑞普顿等著名的艺术家,留下了大批带有明显中国风印记的艺术作品。

屏风绘画承载中国传统文化的变迁

据《史记》记载:“天子当屏而立”。早在周朝,画着斧钺的屏风就成为天子权力的象征。随后逐渐成为士大夫乃至民间有钱人家中的重要摆设,起到分隔、美化、挡风、协调等作用,屏风上的绘画也演变为花鸟松石。“屏风入画,画入屏风”,《重屏:中国绘画中的媒材与再现》从屏风上的绘画着手,打破了过去研究中国画只注重图画本身而缺少对绘画作品物质性的研究,从屏风这种特殊工艺品的准建筑性、绘画材质和绘画图像多重身份的特性展开,把图像、实物和原境联系起来,把美术史与物质文化研究联系起来,进而追问了一个更为宏大的问题:什么是传统中国绘画?

作者巫鸿是芝加哥大学教授,潜心研究美术史多年,他认为对中国传统绘画的讨论仅局限在绘画形式方面是不够的,以《韩熙载夜宴图》等著名绘画作品为例,巫鸿描述了屏风绘画历史与社会生活、文化习俗之间的紧密联系,反映出中国文人士大夫隐晦地通过屏风绘画宣示自己的道德与价值观念,构建自我和外部世界的联系。可以说,屏风绘画承载着中国传统文化的变迁。那么“什么是传统中国绘画?”这个问题的答案呢?作者巫鸿说 “不仅把一幅画看作是画出来的图像,而且将其视为图像的载体”,这句话道明了中国传统绘画的本质。

艺术教育日益普及的今天,人们对于艺术普及类书籍的要求也越来越高,不再满足于只是听一个作品背后的故事。

技术如何限制或者推动了艺术的表现?构图和光影如何左右了我们对于一幅画的感觉?越来越多的图书,试图回答这些问题。

绘画是艺术,但颜料给它表现力

“工欲善其事,必先利其器”这句中国古训放在艺术领域同样适用,工具和材料在一定程度上制约着艺术家的发挥空间。对古代的很多画家来说,画笔通常不会成为障碍,但颜料的表现力和稳定性却是一个让人比较苦恼的事情。《明亮的泥土:颜料发明史》是一本切入角度很有意思的西方艺术史,作者菲利普·鲍尔独辟蹊径,把默默无闻不受关注的“颜料”变为主角,讲述这些色彩缤纷的泥土与画家们的故事。

对艺术创作的需求成为人们孜孜不倦研究和发现新的化工原料的动力之一。掌握新颜料和掌握一种新的技艺一样,成为画家们必备的功课。作者菲利普·鲍尔不厌其烦地介绍了柠檬黄、翡翠绿、钴蓝等多种人工化合物,这些新型颜料被印象派用于他们的创作,而且正是这些新型颜料的出现,才让印象派从室内的画布创作走向室外的墙体创作,形成更大公共影响力。雷诺阿对此总结说:“没有装在锡管中的颜料,就没有塞尚、没有莫奈,没有西斯莱或毕沙罗,后来被记者们称为印象派的一切都不会有。”

颜料本身不仅是一种绘画原料,艺术创作还赋予了颜料的文化属性。颜料产生的不同色彩往往带有不同的社会属性,比如金色代表昂贵是由于黄金的昂贵,而蓝色成为法国国王的象征是由于,群青这种颜色以往被用于宗教用途,并且本身珍贵而稀有,因此群青这种颜料创作出的蓝色也被法国王室用来彰显自身的威严和荣耀。

颜料的发展同时也是人类对色彩和审美的变迁,每种颜料背后都有自己的故事,这本书从颜料讲起,向读者展示了一部艺术发展史。

孤独的人看孤寂的画,越看越孤独

在读《寂静的深度:霍珀画谈》这本书之前,就不免让人好奇:由擅长抒发情绪的诗人来解读绘画作品,将会产生怎样的化学反应?获得过普利策诗歌奖的马克·斯特兰德为爱德华·霍珀的画作所深深着迷,他说:“常常感到霍珀绘画中的那些场景,是我自己过去经历过的”,总是被“抛置于一个完全由情绪和感觉所主导的虚像空间”,被一股莫名的张力所引导,在画作面前神游,最后却只见“自己与自己相遇”。

爱德华·霍珀早年曾经去欧洲学习绘画,但是回到美国后却舍弃了欧洲学到的绘画风格和技艺,也没有投入美国本土的抽象画派,在野兽派、立体派、未来派、达达派、抽象主义、超现实主义、超级写实主义等纷繁缭乱的众多画派中,霍珀选择了称得上“复古”——或者说长盛不衰的写实主义绘画创作。他的绘画作品有很强的叙事性,凝固的画面却能让人忍不住去想象画中人的故事,甚至有人根据霍珀的绘画专门出版了衍生小说。

霍珀的画作与马克·斯特兰德的诗作中有一些共同的特质,比如“孤寂”,不过在书中斯特兰德谈的更多的是画作的构图与光影分析:那些不对称构图,那些画面的消失点,那些通过光影强调的人物所形成的电影和舞台的画面感。通过这些细节营造,霍珀留下太多让人想象的空间,让观赏者如同置身画中故事的第三者视角,试图去描述和解释前因后果、来龙去脉,形成一种安静而又疏离的气质。而斯特兰德也从他的角度对霍珀的作品进行解读,他说:在霍珀的画中,我们凝视着最熟悉的场景,却感到这些离我们很遥远,甚至充满未知。人们看向远方,他们好像身处另一个空间,一个画里无法揭晓,我们也无从猜测的一个秘密空间。我们好像是一个观察者,在一个说不清道不明的场合里。我们感受到有些东西被隐藏的痕迹,它们存在着却没有显露出来,出于对隐私的固守,透过这个正被目睹而不能被闯入的空间,霍珀的这些房间成了忧郁的欲望天堂。我们想要了解更多他们的事,却做不到。我们一边看着画,沉默似乎也在漫延。它让人不安,压在我们身上,就像孤独一样。

钱锺书有一个流传颇广的段子:“如果你吃到一个鸡蛋,觉得好吃,又何必非要见一见下蛋的母鸡呢?”艺术家总是希望躲在自己的作品后面保持神秘,可是很多时候,吃瓜群众的普遍心态就是:鸡蛋越好吃,越是想要见识一下那只下蛋的鸡。所谓不疯魔不成活,那些创作出极品的到底都是些什么样的“疯子”?

也正因如此,艺术家人物传记,始终是艺术类图书中颇受欢迎的一种。

这些信让人感受到梵高内心的火

梵高是疯狂的天才吗?这个问题在自媒体导致谬种流传的当下其实并不容易回答,太多为博眼球吸流量的公众号文章消费乃至扭曲梵高,让读者对梵高产生不准确的印象。如果试图真正了解梵高,应该读一读梵高自己写的文字。《亲爱的提奥——梵高传》这本书的内容就是由1872至1890年这19年间梵高写给弟弟提奥的信件组成,并且按照时间线把梵高的人生在读者眼前徐徐展开。在这本书中,梵高的文字、弟弟提奥的文字以及交代背景的文字用不同的颜色呈现,让读者一目了然。

年轻的梵高十几岁时就与艺术品结缘,他是国际艺术品交易公司古庇尔和西的海牙分公司里最年轻的职员,随后七年他被调往各地的分公司。干一行并没有让他爱一行,反而让他对艺术品交易充满厌倦。在艺术品交易公司工作的七年时间里,他在信仰上越来越虔心,以至于他妹妹都说他虔诚过了头。被公司解雇后,梵高一度想考神学从事专职的宗教工作,但是三年后因难度太大而放弃。至此,梵高才终于下定决心要当一名画家。他说“失望消耗了我的精神能量,命运禁锢了爱的本能”,他也写“一只春天里的囚鸟非常清楚,自己肯定是有用的”。

在工作到决心成为画家的这十年间,梵高的际遇、心境与兴趣都在这些信中有所反映。梵高虔心宗教,但也对绘画充满兴趣,频繁在信件中与提奥交流绘画技巧,讨论对其他画家作品的看法。

工作十年,梵高始终无法摆脱贫困,生活的窘迫让这个年轻人充满苦恼,成为画家后也没有让他成名,很长时间内没有卖出画作。感情上也不顺,梵高先后爱上的房东女儿以及自己的表姐都明确拒绝了他的示爱,与同村姑娘玛戈的感情无疾而终,接纳了一位生病怀孕的风尘女子作为自己的伴侣但最终仍以分手告终。没有事业,没有爱情,没有友情,只剩下与弟弟提奥的亲情,这让梵高充满了挫败感,把希望寄托在他的创作上,他写道 “在大多数人眼中,我是个一事无成、怪癖古怪、令人作呕的人。我毫无社会地位可言,也永远不会有。总之,我是底层人中的底层人。就算这些看法完全正确,我也想有那么一天,通过我的作品向他们展示,他们眼中的这个怪人、这个无足轻重的人的心是什么模样。”

1880年梵高写给提奥的信中说:“你能从一个人的外在表现知晓他的内心挣扎吗?你的灵魂中燃烧着熊熊烈火,但从没有人来你身边取暖。路人看到的只是烟囱里飘出的几缕黑烟,然后就走开了。”虽然这句话后来在中国演变为广为流传的“每个人心中都有一团火,路过的人只看到烟”有鸡汤体之嫌,不过,阅读《亲爱的提奥——梵高传》这本书,真的能让读者感受到梵高内心的火。

米开朗琪罗是个艺术包工头?

即使对艺术比较无感的人,第一次见到西斯廷教堂的穹顶壁画,恐怕也难免产生震撼之感。米开朗琪罗花费四年时间,克服重重困难,创作出这幅震撼世人之作,不仅赢得了“恐怖教皇”尤利乌斯二世和对手拉斐尔的赞叹,更奠定了他在艺术史上的伟大和不朽。

关于米开朗琪罗的人物传记,早已有罗曼罗兰的经典版本,然而《米开朗琪罗与教皇的天花板》不是传统意义上的人物传记,这本书在讲述米开朗琪罗人物故事的同时,也是一部艺术评述以及中世纪文艺复兴时期的历史侧写。全书围绕西斯廷教堂穹顶画的创作过程,向读者呈现出一幅文艺复兴众生相:被世人顶礼膜拜的艺术巨匠米开朗琪罗其实脾气暴躁孤僻离群,并且不愿意提携后辈;饱受历史争议的“恐怖教皇”尤利乌斯二世性格乖张,让米开朗琪罗由敬生怨;才华横溢但又风流多情的拉斐尔,几乎就是米开朗琪罗性格的反面,两人在艺术创作上的才华无可避免地被拿来比较。

从这本书中我们可以知道,如今被称为“文艺复兴三杰”的几位大师,在当时也只是被世人视为 “手艺高超的工匠”,社会地位远远不能和现代人对他们的推崇相提并论;米开朗琪罗也并非整日埋首辛劳创作,他的角色更多地是类似如今的包工头,带领一支团队承接主顾们的工程;大师的创作也并非随心所欲由灵感而发,事实上大部分时候是金主提要求,他们来实现。这些与现如今大众对当年艺术大师们工作状态的想象截然不同。书中还讲到许多轶事,比如在米开朗琪罗创作穹顶画之前,西斯廷教堂的壁画已经完成了,而米开朗琪罗对此表示:“那些之前作画的人,注定要败在我的努力之下”——这句话可以理解为恃才傲物的狂妄,但听起来总有一种日本动漫里中二少年的感觉。另外,别看米开朗琪罗自己写下:“在 1508年 5月 10日这天,我,雕塑家米开朗琪罗,已收到教皇陛下尤利乌斯二世付给我的500杜卡特,作为教皇西斯廷教堂天顶画工程的部分报酬。我也在这天开工。”但实际上米开朗琪罗并不愿意接受这个任务,甚至一路跑回佛罗伦撒,后来是被教皇的人抓回去的。