颜真卿:呼喊与细语

来源:北京青年报 | 河豚君 2019年01月25日08:39

小学时,也偶尔会有书法课。老师拿来张黑不溜秋的字帖就让我们照着写。模糊的底版上印着几个看起来痴肥的大字,不仅字口不清晰,连起笔收笔在哪里都看不明白,遂不喜。

人到中年,才见到日本于上世纪70至80年代的中国碑帖出版物,包括复制品,马上恍然大悟:敢情以前见到的是一个假的颜真卿!原来,他根本不是一个什么肥肿的痴汉,而是一个兼有健美体格与高尚精神的“人”,如果要类比一件艺术品的形象,雅典国家考古博物馆的那件著名的宙斯青铜雕塑或可比拟:站在他面前仰望,涌进脑海的是这样一些词汇:威严、高贵、静穆、沉着……然而又充满人性魅力。

喜欢“差不多”“凑合”的国内书画出版界,在相当长时间内可不是大众的福音或启蒙导师。当然,对于高阶人士或玩金石的内行来说是另外一回事,他们有渠道看到佳拓。但如此一来,对于没有机会接触到书法真谛的我等寻常百姓来说,就会造成视觉认知偏差,乃至影响一代人。例如,如今很多中老年人,一上手写颜体就写成“墨猪”,一写欧体就写成“田楷”。

所幸的是,年轻一代在逐渐打破这种格局。虽然他们当中有很多人也在逐渐滑向油腻,但毕竟如今看到货真价实的东西已经不再是难事,国内出版物也在逐渐做得精细起来。可以说,对于作为艺术之书法传播来说,这是最好的时代。

例如,正在日本东京博物馆举办的《书圣之后——颜真卿及其时代书法特展》,就吸引了很多国内书友前去观摩,其中大部分是年轻一代。

在此展稳居C位的颜真卿《祭侄文稿》,可以说是到目前为止,中国书法文物中最重要的作品,重大意义超过北京故宫神龙本《兰亭序》,或者日本宫内厅藏唐摹本王羲之手札。为什么?因为它是真迹,这就将摹本拉下一个档次。包括托名在颜真卿本人的各种作品中,它又是唯一的墨迹真品。同时展出的墨迹《建中告身帖》,是否颜真卿亲笔,一直有较大的争议,并有越来越多的观点倾向于认为,这件作品的水准离颜真卿尚有一段距离。能目睹《祭侄文稿》这件一千年前伟大的杰作,本身就是意义。

那么,是否可以将“到日本看颜真卿”理解为前去“朝圣”?

这就是个复杂的问题了。毕竟,东京博物馆此次的展出,大有将王羲之拉下马,将颜真卿“封圣”的意味。

2019年的我们,是否可以不去重复古人的观点?能不能重新去审视这个“圣”呢?

实际上,历史上的颜真卿已经被多次封圣了。

且不说极其可疑的“字品即人品”之说,将他与儒家文人士大夫道德准则捆绑,不由分说将他解释为一副浓眉大眼的样子;作为孔子第一大弟子颜回的后代(据称),颜真卿和他的家族长期被作为封建帝王王道政治的样板,不容得有一点瑕疵。见过西安碑林的《颜氏家庙碑》吗?这个颜氏的家庙,就在长安城的核心地段,他们作为思想道德标兵,在那里被一路挂出去展览。

刚正、沉着、坚毅,这是美好的品格。忠君,这是王道政治的修辞。在这种修辞的背后,我们对这个“人”又了解多少呢?

一个75岁的老人,被忌恨他的朝中大员送到叛军那里去“劝降”,理由是因为他“德高望重”,这不就是先道德绑架,然后再借刀杀人吗?所以,他果真是被“叛军”勒死的吗?

这样重要的一位文化、政治人物,《新唐书》对他的记载却只有短短一篇,这又是为什么?

《祭侄文稿》难道是“忠君”的表率?它难道不是人性的表达,一个老人悲愤的呼喊吗?通过笔墨,我们听得到这个晚年失独的老人如同李尔王一样痛彻心扉,听不到他对“王道政治”的失望吗?

“贼臣不救,孤城围逼。父陷子死,巢倾卵覆。”

这哪里是死于安禄山之手,分明死于“自己人”啊!

颜杲卿收复土门,派儿子颜泉明到长安报捷并求救兵,途中被太原尹王承业扣押,王承业想冒功升官,遂拥兵不救,颜杲卿与颜季明苦战三日,矢尽粮绝,颜杲卿先被断一足,后又被凌迟处死;颜季明只剩一头颅,颜氏一门被杀三十余人。

字字泣血,说的就是这种吧。

反而掩盖不住的,正是颜真卿人性的光辉吧,即便在污浊的环境中,他也始终保持着自己的“德行”。

所以,如果封圣即“复古”,将沉渣当作美德,溃烂之处,艳若桃李,那将何其可笑!

但是,如果“朝圣”指的是我们将亲眼目睹中国书法的珠穆朗玛,那无疑是成立的。

毕竟,能亲眼目睹颜真卿墨迹的,自古以来也没多少人。因为他留下来的大多是碑刻,时间抹去了很多光晕,而善于“透过刀锋看笔锋”的人也并不多。

世人对颜真卿的印象往往止于“博大”。然而,并不是尺寸大就是“博大”,博大是一种气度和格局。书法的确能体现一个人的格局、综合修养以及审美倾向。但这并不意味着要失去精细——颜真卿恰恰在细节上,经得起考验与推敲,能大声疾呼,又能悄声细语,苏东坡对颜真卿书法有个恰当的评价:雄秀。

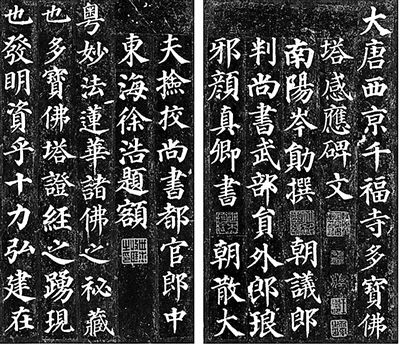

雄壮与秀雅,这似乎对立的美学风格,完美统一在颜真卿的书法中。秀雅,并非指《多宝塔碑》那种整饬和一笔一画的抄经体风格(在此没有贬义,因为他的抄经也很高级),更多指的是笔端流露出的深厚学养,例如他对汉隶与秦篆的化用,对古文字的借鉴。尤其中年以后,学养化成的“秀雅”更加醇厚,用笔更加自出机杼,很多字似乎不经意写成,却带有盎然的古朴意味。这一点,多少后来人想学,却无人达到他的高度。前不久在上海博物馆展出的董其昌,临摹了他的《裴将军诗》,临作和碑帖放在一起一对比,贵为明朝第一大家立即在原作前现出薄弱。再比如,《建中告身帖》后面蔡襄的那几行颜体的“跋”,虽然苏东坡尊其为“宋朝第一”,却也显得力不从心了。

“雄秀”,当然可以拟人化,只要不是动辄上升为“意识形态的崇高客体”就好。就好比一个“阳刚”的男性,当然可以与“高雅”并行不悖。“雄秀”本身首先便是一个充满了人性、人格魅力的“人”。正如日本著名书法艺术家井上有一对他的理解,他的每个字都是一个大写的、站立的人。井上有一一生临写《颜氏家庙碑》不辍,看看他的临写,颇得颜鲁公骨力,而他本身那些带有抽象表现主义意味的书法,那一个个“贫”字,也仿佛一个个不屈的人,不正是得益于此吗?