郑午昌:开启美术史研究的本土化方向

来源:光明日报 | 张鹏 2019年01月28日08:42

20世纪40年代,郑午昌在书房作画。资料图片

资料图片

资料图片

美术史论家郑午昌先生(1894—1952),历任中华书局美术部主任,及上海美专、杭州国立艺专、新华艺专、苏州美专等校教授,被黄宾虹赞为“工诗文,善绘画,方闻博雅,跞古逴今”。正是这样一位杰出的前辈学人,在其《中国画学全史》《中国美术史》等著作中,自信而执着地将中国绘画和中国美术史的研究深植于中华民族本土文化根脉之中,倡言“独此种民族文化的结晶,永远寄托着我民族不死的精神,而继续维系我民族于一致。故欲维系我伟大中国民族的精神,则于此全民族精神所寄托的绘画,自当有以发扬光大”。回首历史,他给予20世纪中国美术史学科和当代中国画的知识贡献与精神火种,经得起今天和未来的恒久考量。

当前,随着全社会对美育的重视和对传统文化的高倡,很多人都在回望一百年前梁启超、王国维、鲁迅、蔡元培等人的现代美育思想。蔡元培的《以美育代宗教说》、鲁迅的《拟播布美术意见书》、梁启超的《美术与生活》等重要论述的精神内涵,及其推广美育实践的有关经验,在今天被重新释读和审估。

中国史学传统悠久,但长期以来,艺术并未成为独立的历史学研究单元,直至梁启超的“新史学”,才开始呼吁学界应着力研究和撰述文物和艺术的专门史。

那一时期,出现了陈师曾《中国绘画史》、潘天寿《中国绘画史》等一些学者和美术家撰写的中国美术史,但某些思想观念和知识结构还是参考在本领域起步较早的日本学界的学术成果。

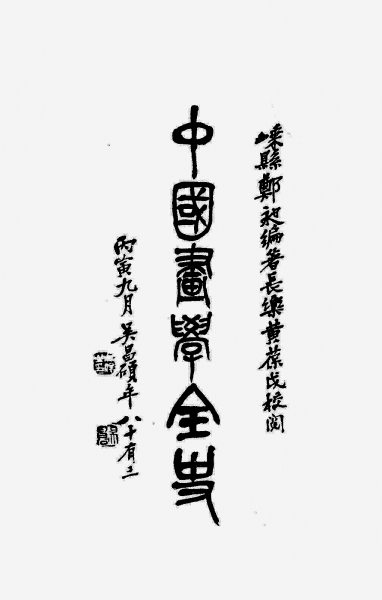

面对这种情况,郑午昌“足见日本人之先觉,而深愧吾人之因循而落后”,力主中国美术史研究的本土化和民族立场,编撰了一系列中国美术史著作。其中,1929年中华书局出版的35万字的《中国画学全史》(下文简称《全史》)最负盛名,堪称20世纪中国美术史学科的奠基性著作之一,被蔡元培赞许为“中国有画史以来集大成之巨著”。

先河

《全史》是中国人自撰绘画通史的开篇之作。它伫立在20世纪中国美术史学承前启后的转捩点上,既是前代传统画学典籍的集成汇要,又昭示出直面现代敞开视野的理性新变。

对于这一特殊意义,与郑午昌同时代的学者们已言之凿凿。如俞剑华曾说:“吾友郑昶(郑午昌)之《中国画学全史》出版,实为空前之巨著,议论透辟,叙述详尽,且包罗宏富,取材精审,纲举目张,条分缕析,可谓中国绘画通史之开山祖师。”(俞剑华《中国绘画史》)

余绍宋也从画史撰述层面指明了《全史》的价值所在:“吾国自来无完全之画史,而叙述画史,尤以通史体例为宜……惟此编独出心裁,自出手眼,纲举目张,本原具在。虽其中不无可议,实开画学通史之先河,自是可传之作。余于吾国画学画事时有论著,颇欲汇集之为中国绘画通史一书,今得是编,可以搁笔。”(余绍宋《书画书录解题》)

俞剑华和余绍宋都是当时名重一时的画学学者,他们的评价具有代表意义。

郑午昌在《全史》自序中阐述了自己的写作初衷,他在历数六朝至明清的画学著作后总结说:“欲求集众说,罗群言,冶融抟结,依时代之次序,遵艺术之进程,用科学方法,将其宗派源流之分合,与政教消长之关系,为有系统有组织的叙述之学术史,绝不可得。”

这段表述渗透了郑午昌对前代画学著作在史学观念、内容选裁、辑录形式等方面的精深思量,这也是他“集大成”与“图新变”的逻辑起点。

考察当时的史学环境,笔者推测郑午昌在一定程度上受到了梁启超“新史学”观念的影响。梁启超批判旧史学“知有事实不知有理想”,谈到了历史精神是一种理想,“大群之中有小群,大时代之中有小时代。而群与群之相际,时代与时代之相续,其间有消息焉,有原理焉。作史者苟能勘破之,知其以若彼之因,故生若此之果,鉴既往之大例,示将来之风潮,然后其书乃有益于世界。”(梁启超《新史学》)这是学理层面的解析,而这背后,还卓然挺拔着郑午昌在时代底幕上坚守民族传统文化价值的凛然风骨。

19世纪末20世纪初,中西文化剧烈碰撞,上海作为迎受西方文化和艺术思想的前沿阵地,艺术阵营多元共处。极力追逐西方风潮而鄙夷东方传统者不在少数,而对中国传统艺术深沉眷怀而执着捍卫者也是一个人数不菲的群体,他们之中既有单纯的国粹主义者,也包括熟知中西艺术而理性守护中国优秀传统的新式艺术家。

这批民国时期诞生的全新的艺术文化人,虽正值青春韶华,“却能够雄视千年,以普罗米修斯的胆略和牺牲精神,担负起创造新文化的历史使命。他们雄姿英发,东渡日本,西赴欧美,开学校,创学派,立画会,筹美展,办刊物,发表宣言,著书立说,其心灵的开放、人格的独立、精神的坚韧、创造的气魄,集中体现着觉醒了的中国知识分子的精英性,体现着五四新文化运动的方向。”(郎绍君《重建中国的精英艺术》)

《全史》出版时,郑午昌年仅35岁,便是这群体中的一员。正是有如此壮伟的胸襟,在自序里,他能将中国绘画置于世界寰宇的视阈中,建构起东西两大绘画体系宏观对比的开放理念:“世界之画系二:曰东方画系,曰西洋画系……故言西画史者,推意大利为母邦;言东画史者,以中国为祖地,此我国国画在世界美术史上之地位也。”

郑午昌说:“英儒罗素、印哲泰戈尔之来华,皆以国画历史见询,答者辄未能详。夫以占有世界美术史泰半地位之大画系,迄乎今日而尚无全史供献于世,实我国画苑之自暴矣。”接着又说日本研究中国画史“实较国人为勤”,从而“深愧吾人之因循而落后”。这样的自信危机和尴尬境遇,迸发出他修史的紧迫感和使命感,有意识、有情怀地专注于“全史”的主题,无疑是对民族文化自信心的一次擎举和激扬。

另需指明的是,郑午昌的这种民族主义情结在《全史》中表达得沉静而坦率,与同时期傅抱石《中国绘画变迁史纲》中的浓郁锐利、滕固《唐宋绘画史》中的冲淡平和皆有微妙区别。

《全史》还探索了中国美术史的写作范式。这部著作“体大思精”,将自上古三代至清代的画史分作实用、礼教、宗教化和文学化四个统领时期:“大概唐虞以前,为实用时期;三代秦汉,为礼教时期;自三国而两晋、而南北朝、而隋、而唐,为宗教化时期;自五代以迄清,则为文学化时期。”

随后,《全史》对各个时期的具体划分内容给予详实的阐释,并讲明在每一阶段的后期已经出现与下一阶段递进交融的势态。这种画史分期思想并非郑氏独创,日本学者中村不折、小鹿青云的《支那绘画史》、陈师曾《中国绘画史》和潘天寿《中国绘画史》中都有过如此的分期论述。

郑午昌接续了这一做法,但他在每一时期内,又以朝代次第为章。如“宗教化时期”中就分为魏晋之画学、南北朝之画学、隋之画学、唐之画学和五代之画学五章。这种整体上主题分期又遵循常规朝代递进的方式,兼顾了对画史的深度问题提炼和便于接受的演进叙事,更新了传统画学著作的历史观念,符合中国正统史书的修撰习惯,也为其后画史的写作模式给出了有效的参照。

郑午昌说:“画学史的主要资料,不出三类:曰画家传,曰画迹录,曰画学论。三者互相参证,并及与有影响之种种环境而共推论之,则其源流宗派,与乎进退消长之势力,不难了然若揭。”这三类资料,包括文字文献和图像文献,构成了书中每章的主要内容,而每章大致分四节,即概况、画迹、画家和画论。这种编撰方式,显现出在新旧学术的转型期中对“画学”命题及其内质的深度认知。

这其中,尤其要强调的是,郑午昌在每章中都重视画论文献的这一做法。在综合画史著作中保持对前代画论经典文献的敬意,与稽考、整理的热情,这本是中国传统画学在编撰形式上的宝贵经验,如顾恺之的三篇画论文字就是依靠张彦远《历代名画记》的收录才得以流布后世。

笔者认为,考察《全史》这部书,应该在其为传统画学著作集大成这一脉络上进行剖析。固然,20世纪以来的百年中,随着西方艺术史学各种新方法、新视角的广泛引入,中国美术史的叙述和写作方式得到了前所未有的新变,但这不足以否认中国绵亘千载的传统画学思想,以及由此而滋育下的某些紧依传统而生的画史著作,它们依然是中国现代艺术史的重要组成部分。

自信

《中国美术史》也是郑午昌美术史研究本土化实践的一项成果。诚然,此书在学界的知名度和影响力不及早之6年出版的《中国画学全史》。1935年10月8日,《申报》刊登了中华书局编印的新书目,其中包括陈寅恪的《中国文人画之研究》、刘海粟的《中国绘画上的六法论》等五部著作,而郑午昌编著的《中国美术史》是其中唯一一部加以推介和评价的。

与《全史》不同,《中国美术史》以“类”为纲,再将历史发展脉络贯穿于每一“类”中。书中,郑午昌所分的五种类别是以“中国所独有”“别树一帜”为基本标准,并“择其最重要者而叙述之”。看似体格精简,实则是对众多艺术形态进行了内部有机整合,将最能彰显中国本民族艺术精髓与文化价值的种类予以重点阐释。正是缘于此,此书呈现出的美术史写作模式,在一定程度上着眼于中西艺术的对比与观照。

关于《中国美术史》的绪论与正文部分出现的两种不同的美术史分期结构的问题,一直存在争议。绪论中延续了滕固在《中国美术小史》中提出的“四分法”思路,分作“滋长时代”“混交时代”“繁荣时代”“沉滞时代”,在主体内容写作中从“雕塑”“建筑”“绘画”“书法”“陶瓷”五种具体美术品类入手,而绘画史部分又径直采用了《全史》的分期结构。这其中逻辑矛盾产生之因由,已有学者进行过专门考析,暂且抛开这一纠结,我们还是应该将目光还原到著作的本体价值上来。

郑午昌富有先觉意识的美术史本土化研究实践及其精微的治学思路,还见于一些零散发表的学术文章中。如1930年发表于《东方杂志》第27卷第1号的长文《中国壁画历史的研究》,是彼时学界为数甚少的对中国古代壁画艺术进行全面梳理和探究的文章之一。文中,郑午昌基本延续了《全史》的分期法则,根据壁画发展的具体情况对时段作出谨慎调整,将其历史分为“礼治化”“宗教化”“文学化”三个时期,进而再加以细分。例如,他将“不若前代之单调”的唐代壁画先以题材分为四类:画道释人物者、画山水者、画松竹者、画其他者,再以时间顺序分为前、中、后三期,脉络畅达,考证详实,以宏邃的学术眼光,对中国壁画艺术的演进与嬗变作出了简练而精准的诠释。

1934年10月,郑午昌于《文化建设》创刊号上发表长文《中国的绘画》,从“国画的精神及其同化力”“国画与世界画学”“国画之法式”等几个方面阐述了对中国画的深刻见解,在中国特有的历史、人文、地理等问题探讨中,将中国画所蕴涵的“和平淡泊”的民族精神挖掘出来,并与具体的画法、风格、画家人格等互为表里,可谓析理精当,入木三分。

最为可贵的是,《中国的绘画》的行文时刻都在一种中外文化和艺术的比较框架中推进,研究中国绘画,在于“以明我民族文化之伟大,及我民族对于世界文化之前途应负之责任”,“使美育果足以代宗教,而中国绘画果得随宗教性的美育,流布于世界,世界人类亦能有相当之认识,则人类心理将见新建设,而真正的和平,方能实现。”

这些论述不仅回应了蔡元培的核心美育学说,还在中西艺术的统一观照中,将中国画的特质归于我国的民族性格与文化精神之根柢。当谈到20世纪之初西画大量进入中国而引起的某些“崇西抑中”的思潮时,郑午昌持有一种从容不迫的态度,将此问题放到宏观的文化史线索中考察:“关心中国固有艺术之士,见西画之实逼如此,每用喟叹,恐国画之将从此沉沦。实则我国画坛与域外艺术相接触而发生关系,今已为第四期。以我民族文化之特性、绘画之精神,而证以过去之史实,对于域外艺术之传入,初必尽量容受,继则取精遗粗,渐收陶溶之功,终乃别开门径,自见本真。”可称是高屋建瓴,握本寻源,充满了对中国民族艺术之于世界、之于未来的磅礴自信。

作为上海国粹派画家代表人物的郑午昌,自幼就展现出超凡的艺术天资。在绘画实践上,他主攻山水,兼善花卉、蔬果。山水画早年学梅清等“黄山派”画家,后取法王蒙,构图奇峻变幻,多以细笔摹绘繁复丘壑,笔意劲实而不失清畅,松秀苍郁并出。

郑午昌喜用墨青、墨赭,法度考究,细细品读《秋林澄空》(1939年)、《苍松叠翠》(1942年)、《秋林云涌》(1946年)等不同时期的佳作,可体察到其画中流淌的那份古今画学滋养与笔墨实践的共生互谐之趣。作为坚守传统文脉的画家,他的作品里诗、书、画融粹相宜,彰显出20世纪前期传统型中国画经久不息的文化魅力。

在美术史研究、中国画创作之外,郑午昌还有一个出版家的身份。1932年,他亲自招股创办汉文正楷印书局,此举被蔡元培誉为“中国文化事业之大贡献”。郑午昌最早提出应推广“汉文正楷活字版”,他认为,正楷自古即是中华民族“最适用之字体”,并能“书写相沿”。

针对当时日本印刷字体已在我国出版界形成垄断的迫切局面,郑午昌将正楷字体的择用上升至“我国文化生命及民族精神”的高度,强调只有使书体与印刷体统一起来,民族精神才能“赖以维系而不致涣散”。擎举着如此炽热的家国情怀与民族精神,他为我国文化出版事业作出了重要贡献。

戊辰年(1928年)四月,黄宾虹为《全史》作序写道:“画学精微,迭经蜕变,若断若续,绵数千年而弗坠……有条不紊,类聚群分,众善兼该,为文之府。行见衣被寰宇,脍炙士林,媲美前徽,嘉惠后学。”足以证明郑午昌的美术史论著是在继承古典画学文脉之上的一次学术创举。百年来中国美术史的学术经验也告知世人:在放眼世界的同时,只有坚守本土立场,将中华民族优秀文化因子融化其中,才能拥有中国气派的美术史研究,才能出现美术史撰述的精品力作。

(作者:张鹏,美术史博士,现为首都师范大学美术学院副教授,硕士研究生导师。)