新水墨里的中国艺术DNA

来源: 北京日报 | 王建南 2019年02月27日09:06

周韶华《黄河魂》

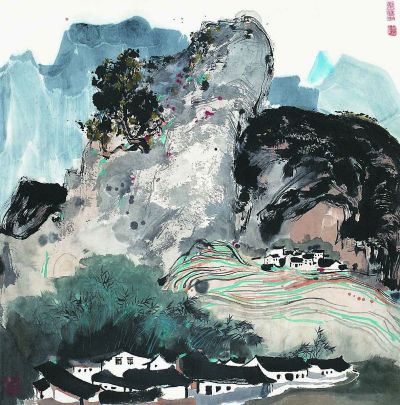

吴冠中《山水》

沈勤《师徒对话》

关良《今日欢呼孙大圣》

刘海粟《荷花》

来自全国多家重点美术机构及私人收藏的181位艺术家在各个时期具有影响力的200多件作品,汇聚于一展。北京民生现代美术馆举办的“中国新水墨作品展1978-2018”,题材与内容之丰富,堪称国内首次对改革开放40年来水墨艺术的较大规模系统梳理。

水陆兼程的中国水墨

“新水墨”这个概念诞生于上世纪80年代初,伴随着“85美术思潮”而获得了艺术实践与理论探索上的信心。其核心是更进一步挖掘绘画语言本身的表现力,消解传统的叙事与表意功能,拓展出有别于传统水墨画的艺术新境界。

在众多探索新水墨画的画家中,有一批人曾是传统水墨画的中坚力量,新中国成立后在题材表现与笔墨实践中,催生了“新中国画”。若想更为清楚了解、深入理解新水墨在发展历程中的曲折变化和内在发展规律,不妨将众多作品按题材做一个新的划分,打通两个板块的分界线。

试看展览中人物画一脉,在“新中国画”单元中,既有方增先、刘文西、王子武和周思聪等画家继承传统笔墨、开拓新的时代主题,也有关良纳戏曲人物于大写意范畴之内,再到黄永玉带有讽刺与诙谐性的人物表达,以及黄胄运用速写式复笔线条展现动感十足的人物形象,艺术家们在传统水墨的基础之上,八仙过海,各显其能。另有一派画家借鉴西方油画的光影与色彩,在两条线路上,形成了融合中西的新的人物表达方式。比如广东的杨之光与北京的赵建成,在作品中掺入了强烈的光感,塑造出逼真的人物形象;南京画家周京新以雕塑性的笔墨形成了韵味十足的水墨人物;而北京的田黎明舍线条而独取墨法,将传统水墨技法中的“没骨”画法发扬光大,以淡淡的墨彩,创造出类似夏日梦境的怀旧感。刘进安的人物走夸张变形一路,采用西方绘画的构成原理,形成了异质的画面氛围。北京画院的袁武以浓烈的墨线与墨团,塑造凝重的团块感。朱新建与李津借助饮食男女题材,开辟出一条新文人画的蹊径。

再观山水画一脉,不难发现,从传统型画家谢稚柳的强调用色,到陆俨少的注重用线,再到黄君璧严整规范的笔法程式技巧,无一不体现了传统的强大魅力。而李可染强调用墨,到周韶华在水墨渲染方面独特贡献,似乎预示着墨的运用即将突破传统程式,走出一方新天地。从卢禹舜的色与线的交响,到胡伟的综合材料,直至姜宝林的水墨抽象,中国水墨终于发展出一块唯中国艺术独有的抽象场域。这些画家在作品中一方面保持了中国文人画特有的书写状态和质量标准,另一方面又借鉴西方绘画的画面构成原理,大胆而果断地创造出抽象意义上的画面,使整件作品具有了独立的审美价值。

水墨表象下之异类

细审两个板块的作品,不难发现一些以新水墨为名的异类。为什么像徐冰《背后的故事:长江万里图》、谷文达的《重复书写兰亭序》、林延的《希望重生之天枢》和张羽《悬置在空中的指印》,也划归为“新水墨”范畴呢?徐冰、林延和张羽的作品无疑属于装置艺术,而谷文达展示自己反复书写《兰亭序》的影像过程,应隶属于影像艺术。这两个子艺术门类该不该归于“新水墨”这个大门类?

从表面上看,这几件作品都与传统水墨有着千丝万缕的联系。徐冰利用废旧物品再造了一幅古代山水长卷,林延和张羽的装置作品借用传统中国画的特有形式与创作材料,谷文达的影像因临写的是千古书法名篇《兰亭序》,归于水墨影像作品似乎名正言顺。但是,从严格意义上讲,这些作品均属于观念性水墨,即借传统水墨元素与材料,表现数字化时代的观念。他们的作品虽呈现传统水墨的表象,实质上却不再依靠毛笔、宣纸,不再运用传统的笔墨技法去追求图式的实现。一言以蔽之,外表是水墨,内质与传统水墨几无瓜葛,归入当代艺术这个大门类,似乎更妥。

尚扬的作品《董其昌计划-20》,连材料都与传统水墨毫无关系,只是挂了个名。试问,如果画家不采用这个名字,在艺术基因上如何可以归入中国水墨画这个范畴呢?这是比前面四位艺术家所创作的作品更宽泛的一次“滥竽充数”,他这一系列布面综合材料作品称为“泛水墨现象”更妥,也就是借传统中国水墨之概念,在当代艺术探索一个更新的维度。其作品借用传统的西方油画材料完成了对中国画意象的转换,这是超越“新水墨”范畴的更深更广意义上的当代艺术作品,是从精神理念上对传统中国水墨画的追根溯源。

何谓真正的水墨特质

传统水墨的核心品质是什么?

拆开“水墨”二字,一个“水”,一个“墨”。水,是载体,墨是通过水传递到纸上的物质。而笔是承载“水”与“墨”的统一体,背后则站着一个人,一个统合所有这些绘画材料的有追求的人。由这个人(即画家)的技巧、综合素质以及创作时的心态决定着传递到纸上的水量的多少,运笔速度的快慢、接触纸面时笔的角度(即如何用锋),最终决定了墨迹呈现在纸与绢上的样式。产生于上世纪80年代的“新水墨”,步入新世纪后可谓大行其道,不少国画家都涉足其间,直至今日,围绕新水墨的实验依然方兴未艾。不过,也因其“五花八门、无所不包”的特性,而饱受争议。

或许,我们该回溯源头,掂量到底何谓新水墨,新水墨与传统文化有着怎样的联结,以期找到它与时代同频共振的脉搏。

从新水墨走过的40年风雨历程,不难发现,它不仅是中国传统文化身份的重要符号与象征,也是上千年来承载深厚历史文化底蕴的最佳艺术方式之一。水墨,联结着过去与未来,成为中国当代艺术真正能够独立于国际艺术之林的无可替代的艺术DNA。正因为如此,水墨有十足的理由为全球化艺术创作提供一个全新的维度与创作的场域。关注水墨观念的当代实践、水墨创新的体系建构以及水墨精神的全球传递,一方面可以将历史与现在无所间隔地连接起来,另一方面也可以让创作者在回顾传统、展望未来时,更明确当下的艺术态度与立场。

他说

德国学者眼里的水墨画

我不喜欢“水墨画”这个概念,因为它把艺术的核心和技术手段混淆在了一起。一幅水墨画如何才能作为一件当代水墨艺术作品?其实,无论“传统”或是“西方”都不是价值标准,它们不过是资源而已。在不少展览上能看到许多水墨材料的艺术,但它们尚称不上水墨艺术作品。

尽管先锋艺术认为水墨已经消亡了,今天看来事实并非如此,它们以各种各样的形式顽强存在着。水墨艺术其实是少有的几种能延续下来而又非源自西方传统的艺术方式之一。

今天的水墨艺术家面临的挑战是,若想维护水墨艺术在当代艺术中作为独立的立场,他既不能全盘接受全球化风潮的影响,也不能退缩到空洞的传统主义之中。探究世界和自我文化认同跟水墨独特的创造方式,必须合二为一。 (德国汉学家 阿克曼)