真诚,是艺术最基本也是最高的要求

来源:文汇报 | 范昕 2019年03月27日08:28

董希文油画《春到西藏》,1950年代中期

吴作人油画《黄河三门峡·中流砥柱》,1950年代中期

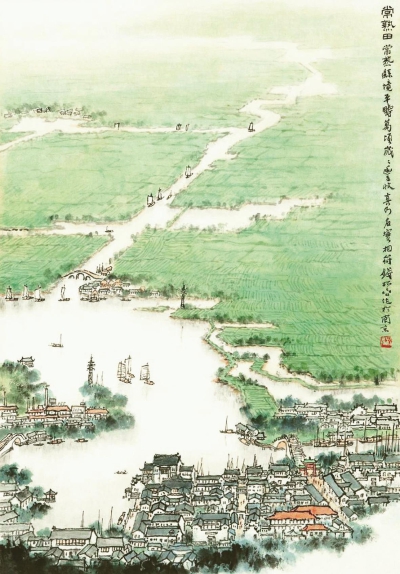

钱松喦国画《常熟田》,1960年代

今年,新中国迎来70周年华诞。当年一批描绘新中国建设蓬勃风貌的美术作品以各种方式重新呈现在人们眼前。隔着时空的距离回望,人们发现,这些表现当时生活的作品非但不过时,反而依然鲜活,触动人心。

反观当下某些现实题材的美术作品,有的体量惊人,创作者力图刷出满满的“存在感”;有的技巧不逊,但也仅限于“炫技”,内容则流于概念化,难以令观众“入戏”,更不必说“入心”。

现实主义创作如何根植时代又超越时代?也许应该回到当年那些感人至深的现实主义美术作品的创作原点,去看看老一辈艺术家们是以怎样的激情拥抱生活,怎样将真诚与技巧同时融于笔端,从而为作品赋予跨越时空的艺术魅力。

脚下的泥土有多厚,作品中的情感就有多浓

新中国成立后,集中出现了一大批以新中国蓬勃建设风貌为主题的美术作品。吴湖帆、李可染、关山月、陆俨少、程十发、刘海粟、吴作人、颜文樑、林风眠……人们耳熟能详的太多前辈艺术家,都留下过相关经典之作。这些作品折射出的,正是艺术家们思想、情感上的变化。

其时,祖国大江南北掀起热火朝天的现代化建设。盘山公路、水库、大坝、水电站、钢铁厂、现代化纺织厂等一系列新鲜事物竞相出现,翻天覆地的变化切实在人们身边发生着。从旧社会累累苦难中走来的艺术家们,与扑面而来的新气象新发展新人物新精神相遇,心悦诚服,信心满怀。拿起画笔,热情高涨地表现与讴歌现实生活、劳动人民,成为他们发自肺腑的自觉选择。

吴作人、萧淑芳夫妇二人创作于上世纪50年代中期的一系列以佛子岭水库为主题的美术作品,或可被视为其中的一个典例。新中国诞生之初,淮河流域连年水患,给豫、苏、鲁、皖人民的生命财产带来极大危害。响应毛泽东主席“一定要把淮河修好”的号召,佛子岭水库开工兴建了。这是治淮的第一骨干工程,综合了防洪、灌溉、发电、航运等功能,被誉为“新中国第一坝”。听闻佛子岭水库建设的消息,吴作人兴奋不已。1954年,46岁的吴作人携夫人,从北京出发,坐火车,转汽车,搭便车,辗转2000余里,来到热火朝天的水库工地。对于他们不辞劳苦、远赴山乡水库工地长时间采风、写生,吴作人之女萧慧有过这样的回忆:“记得1954年初夏的一天,正就读初中的我盼来了在外出行近月余的父母(吴作人和萧淑芳)。他俩随身携带沉重的画箱和画夹,风尘仆仆地从当时‘新中国第一坝’——佛子岭水库大坝建设工地返回北京。不久,父亲画室里摆满了他们在佛子岭水库工地画的速写、水彩和油画,犹如一个小型专题展。”在佛子岭水库建设工地,吴作人夫妇不是旁观者,而是亲历者、参与者。放眼望去,是随处可见的无限生机和高涨激情,让他们不禁将切身感受融入创作,一画就是两年。

当时,艺术家们之所以能真诚描绘身边发生着的奇迹,为作品注入感染力,一方面出于他们对生活的主动拥抱,另一方面则得益于有组织的考察、采风、写生等活动提供的机缘,使得他们从感情上渐渐贴近表现对象。关山月的代表作——国画《绿色长城》,可以说就是由一次考察激发出来的。有一次,关山月有机会回到家乡粤西海滨的闸坡渔港考察,见到海边沙滩上已普遍种上了木麻黄,他激动极了——过去这一带常年受台风侵害,很难生长植物,是新中国成立后,党和政府提倡植树造林,让海疆发生了翻天覆地的变化。这次考察以后,关山月多次踏上粤西海滨。他先是到粤西电白县虎头山脚下的哨所住下,早晚登上虎头山顶峰的绿海亭,观察林带和海水的变化,感受林涛声与海涛声合奏的气势,在深入生活中体验林带之美;而后又赴博贺渔港“三八”林带、菠萝山林带写生,获取了许多珍贵的一手素材。“见到海边一带变成了木材产地,浮沙滩变成了肥沃良田,昔日梦想可歇脚、能遮阴的一棵树,现在却真的延绵为数百里的‘绿色长城’。压不住自己心头的激动,此行便创作出了那幅《绿色长城》”,关山月日后曾在随笔中袒露创作心迹。

在为祖国真诚写照的过程中,技巧的变革亦随之所至,最终抵达艺术新境界

随着新中国的成立,具有那个时代鲜明生活气息的作品层出不穷,也将中国的美术创作带向更为广阔的天地。当艺术家们情不自禁拿起画笔,真诚描绘所处的时代,绘画艺术技巧之变,似乎水到渠成。

中国画的变革在当时可谓历史必然的选择。时代的变化,使得具有时代特点的“新国画”概念为美术界频频提起。这指的是“内容新”“形式新”“画山水必须画真山水”“画风景的必须到野外写生”。这些变革仿佛是对艺术家所处时代的积极回应,对传统国画技巧进行了大胆创新和探索。为探索传统笔墨与新中国真山水的结合,一时间,走出画室,到现实生活中去,在艺术家群体中蔚然成风。

上世纪50年代李可染相当集中的旅行写生,就在国画史上具有重要意义。那段时日,李可染每次出去写生,少则两个月,最长的一次长达七八个月,辗转上万里,先游太湖、杭州、绍兴、雁荡山、黄山、岳麓山、韶山,再赴三峡、眉山、嘉陵江、岷江等地,作画近二百幅。从传统走来的这位国画大家,俨然把写生当成了创新的试验田,写生笔法如何与传统对接、新的社会事物形象如何与山水形象、传统构图模式协调等诸多问题,他都在写生中一一寻求答案。李可染的这一系列探索,最终为新国画辟出一条从概念落到实践的道路,比如,正因突破传统山水画使用红色的局限,他创作于1960年代的《万山红遍》成为同时期山水画的巅峰之作。

以李可染为代表的一大批国画家们,在为祖国河山真诚写照的过程中,进而形成一种名为“新山水画”的国画新样式,标志着中国画的艺术创新取得突破性进展。艺术评论家陈履生指出,国画的时代之变,正是通过建设主题率先开启了人们对于国画的新知,而这种创作方法以及创作模式在经过历史的发展后,形成了新中国美术的传统。

令人欣喜的绘画新风,同样发生在油画领域。自油画从西方舶来,它的民族化发展之路,让中国艺术家冥思苦想、探寻已久。究竟什么才是油画的民族化?它仅仅是指技术层面的形式变化吗?渐渐地,人们认可了这样一种说法:油画的民族化,事实上更应该从内在本质上去探索和挖掘,它凝结着艺术家对于民族审美和时代特征的心理把握和反映。而当他们深入新中国的现实图景,深切体悟到东西方文化背景、地理环境等方面的差异,对于绘画方式的调整、改变自然而然地发生了,油画民族化的新篇章就此开启——

1954年,常书鸿画了油画《蒙古包中》,表现北方牧民的日常生活,画中热烈的色彩和笔触让人联想起中国古代壁画的风格与手法;1959年,颜文樑画了油画《造船厂》,聚焦工业时代的巨型船舶,画面却趋向于诗化与中国传统意境的表达;1961年,吴冠中画了油画《罗布林卡》,洋溢着藏地风情,油彩造型中可见中国传统绘画里线的刚与柔、疏与密等笔意;1964年,刘海粟画了油画《外滩风景》,“印象派”痕迹历历可见,红日之下上海这座城市的欣欣向荣分明是中国气派……画家董希文在创作出《开国大典》《春到西藏》等一批经典油画之后曾经这样总结:“(油画的民族化)脱离了我们自己的生活、思想感情这共同的基础,那是不能想象的。”

真诚,是艺术最基本也是最高的要求。艺术家们发现美、创造美的炽烈情感到了,技巧亦随之所至,最终抵达内容与技巧水乳交融的艺术境界。