谈宋效民的画

来源:文艺报 | 胡秉俊 2019年06月21日10:45

暮 归

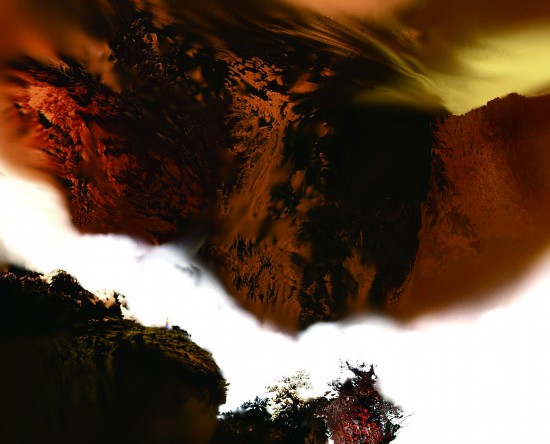

山 魂

鸣 啾

去年11月的一个周末,初见宋效民的画作,顿觉耳目一新。时隔半年,观赏了宋效民发在微信上的新作,又专门欣赏其组画“二十四节气图”,觉得有话要说,一时却又不知从何说起。认真研究前不久他发的“画境与实景”照片组图,渐渐梳理出一些思绪。

总的感觉,这一阶段,艺术家的探索之路既有新的进展和收获,又似遇到了瓶颈。能感受到他在寻找、在体会,时而灵光一闪,时而苦苦凝思,欣喜伴随着沉闷的创作心路,透过作品流露出来。此时,我想对他说三句话。

第一句话:坚定创新探索的方向不动摇。纵观中国绘画史,从早期简单的勾勒,到逐渐逼真的摹写,经过魏晋至唐及以后的发展,中国画逐渐完成了由形到神、由实象到虚象的变化。古往今来,在绘画这个变化过程中,创新求变的艺术家不乏其人,可谓前赴后继,然而坚持下来并有大成就者毕竟不多。究其原因,既有功力不够的,也有灵性悟性不够的,还有韧性不够的,或者还有运气不好的吧。总之,许多人没有闯过瓶颈,只能抱憾终身。

从宋效民的情况看,只要坚持下去,成功的可能性很大。一方面,因为他追求的山水大写意方向是正确的,符合中国画的层次渐进理念。欧阳修说,“古画画意不画形”。苏东坡诗云“论画以形似,见与儿童邻”。齐白石也说过,“太似为媚俗,不似为欺世。作画妙在似与不似之间”。另一方面,他有深厚的基础和功力。以我观察,他的工笔基础,线条色彩运用,随心所欲没有障碍。郑板桥曾强调过工笔基础对写意的重要性,“不知写意二字,误多少事,欺人瞒自己,再不求进,皆坐此病,必极工而后能写意,非不工而遂能写意也”。同时,还有其性格的优势。绘画的风格同诗文音乐一样,与作者的性格密切相关。诚如李贽说的,“性格清彻者音调自然宣畅,性格舒徐者音调自然疏缓,旷达者自然浩荡,雄迈者自然壮烈,沉郁者自然悲酸,古怪者自然奇绝。”由宋效民的画作观其性格特点,能感受到他坚韧不拔的精神,隐约可见他在摸索中坚定前行的神态。

第二句话:把握体现和谐之美的规律性和平衡点。苏东坡论画,“法有常形,至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。”这个“理”就是规律性认识。艺术家在创作中对古人总结的成熟经验须多体会借鉴,比如山水四季春夏秋冬。“真山水之云气, 四时不同,春融怡,夏蓊郁,秋疏薄,冬暗淡……真山水之烟岚,四时不同,春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”还有“春山烟云连绵,人欣欣;夏山嘉木繁阴,人坦坦;秋山明净摇落,人萧萧;冬山昏霾翳塞,人寂寂。”以及“水色春绿、夏碧、秋青、冬黑。天色春晃、夏苍、秋净、冬黯”等。有这些规律性认识为指导,难怪随处可见的春夏秋冬四条屏普遍质量比较高。当然对于业内行家来说,这些都只是早已烂熟于心的基础入门知识而已。借用歌德的话,“凡是值得思考的事情,前人都已经思考过了,我们必须做的只是重新加以思考而已”。对艺术家来说,就是把它表现出来。

宋效民走的是一条更为艰难的探索之路。从这一阶段的画作看,他似乎有意无意在寻找一个结合点,这大概正是他应把握的着力点和可能的突破口。从工笔转向写意,要在动与静、虚与实、明与暗、神与形、形与意、收与放、雅与俗、实像与想像、规矩与夸张、线条与泼彩之间找到那个平衡点。

其实虚实之间,原本就是对立统一的辩证关系,所谓“虚实相生”即是此理。看艺术家画中令人眼前一亮的作品,不难发现,其共性的一点就是突出了主题、主色,也可说是通过线条或者色彩将中心和重点凸显出来,再辅之以恣肆的背景。而个别作品也许是求变求新心切,通篇泼墨给人以视觉冲击之后,因单调而产生视觉疲劳,特别是因为缺少一个“点”,观者就没有一个可以凝神定性、安放心灵的物像。如此,难以实现作者与观者共同完成创作和欣赏的过程。

第三句话:尝试作一些“画外功夫”补充动力源。诗讲“诗外功夫”,对绘画来说恰恰要借“画外诗内”功夫。古人曾从诗意中寻找绘画主题。“登山则情满于山,观海则意溢于海”。刘熙载说“山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之”“通其变,遂成天地之文”。

宋效民曾作二十四节气组图。以绘画表现二十四节气,远非四季区别那么清晰,把握和表现细微变化难度可想而知,我不由得想到了诗之二十四品。唐人司空图《二十四诗品》,将诗的风格细分为二十四种,即雄浑、冲淡、纤秾、沉著、高古、典雅、洗炼、劲健、绮丽、自然、含蓄、豪放、精神、缜密、疏野、旷达、清奇、委曲、实境、悲慨、形容、超诣、飘逸、流动。此二十四非彼二十四,“品”是分类之意,这部以诗写成的诗论,是一本融合当时诗学理论,反映中国人审美观念的重要著作。其中对心灵境界和生命体悟的追求,既是写诗的指引,也可作绘画的借鉴。以“清奇”为例,“娟娟群松,下有漪流。晴雪满汀,隔溪渔舟。可人如玉,步屧寻幽,载瞻载止,空碧悠悠。神出古异,淡不可收。如月之曙,如气之秋。” 如此丰富饱满的画面,如此“清奇”的意境,令人拍案叫绝。柳宗元的诗《江雪》和马远的画《寒江独钓图》,相互映证,画家由此是否受到一些启示。

至于直接写节令的诗,试举一二。如曹操《冬十日》:“孟冬十月,北风徘徊,天气肃清,繁霜霏霏。鹍鸡晨鸣,鸿雁南飞,鸷鸟潜藏,熊罴窟栖。钱镈停置,农收积场,逆旅整舍,以通贾商。幸甚至哉!歌以咏志。”范成大《立冬夜舟中作》:“人逐年华老,寒随雨意增。山头望樵火,水底见渔灯。浪影生千叠,沙痕没几棱。峨眉欲还观,须待到晨兴。”元陆文圭《立冬》:“早久何当雨,秋深渐入冬。黄花独带露,红叶已随风。边思吹寒角,村歌相晚春。篱门日高卧,衰懒愧无功。”李白《立冬》:“冻笔新诗懒写,寒炉美酒时温。醉看墨花月白,恍疑雪满前村。”

诗人因为摆脱了外在材料(媒介)的重压,不再局限于特定的构思方式和表现方式,可以任想象天马行空,所以能够把诗和绘画、音乐等各类艺术形式共有的想象发挥得淋漓尽致。如此表现手法,难怪黑格尔认为诗是最高的艺术。我想,绘画与诗本相通,绘画求其变,不妨借“诗内功夫”,虽然诗中有些跨时空和人性化(移情作用)表现方法,不是其他艺术类型可比的。

画家不能如写诗文一样罗列景象乃至铺陈、排比、博喻,再加上直接描写离恨别愁情感的句子。绘画须定格在一个或大或小的画面里,好处是直观,难处是局限,无论有多么丰富的想象力和多么高超的技法,也难以达到诗文之境。因此,绘画更讲究找到最能反映主题特征的意象,并充分展示之。否则就会于此于彼皆可,特色不突出。

至于世界之大,不用说南北半球的差异,仅中国之辽阔,东西南北中,九州春色就不可同日而语。多年以前,我写的一首小诗《冬至》有“南国洒细雨,故乡飞雪花”的表达。这对画家观察积累提出了很高的要求。以“诗中有画,画中有诗”著称的王维《山水论》:“有雨不分天地,不辨东西;有雨无风,树须低压,行人伞笠,渔父蓑衣;雨霁则云收天碧,薄雾霏微,山添翠润,日近斜晖。早景则千山欲晓,雾霭微微,朦胧残月,气色昏迷;晚景则山衔红日,帆卷江湄,路行人半掩柴扉。春景则雾锁烟笼,长烟引素水如蓝染,山色彩青;夏景则古木蔽天,绿水无波,穿云瀑布,近水幽亭;秋景则天如水色,簇簇幽林,雁鸣秋水,芦鸟沙汀;冬景则借地为云,樵者负薪,渔舟倚岸,水浅沙平。”清代恽寿平在《瓯香馆画编》中说不同地方的云,“魏云如鼠,越云如龙,荆云如犬,秦云如美人,宋云如车,鲁云如马,画云者虽不必似之,然当师其意。”这等精微观察足以令无数文人墨客汗颜。好在宋效民从北方转战南方,估计不同地域不同风貌早已目识心记,闭目如在眼前,提笔时能够成竹在胸。董其昌说:“画家六法,一气韵生动。气韵不可学,此生而知之,自有天授,然亦有学得处。读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄄鄂。随手写出,皆为山水传神矣。”

当然,无论任何创作、任何风格,无论多么大胆的夸张、变形和恣意,都要遵循孔夫子“从心所欲不逾矩”的约束,此所谓收放有度。艺术家在探索中还要把握好这一点。

“曲终人不见,江上数峰青”。诗画乐是相通的,我以自己的诗文浅见为他山之石,攻绘画之玉,希望对他会有一点启发,期待着艺术家的坚持和突破。