为诗歌辩护:从中世纪晚期到早期现代

来源:文汇报 | 何伟文 2019年07月26日08:01

在中世纪的课程中,令后人惊愕而又失望的是,诗歌像绘画和雕塑一样没有被纳入“七艺”,也不享有界定明确的地位。诗歌总体上仍无枝可依,是一个无家可归的流浪儿,它不能声称自己拥有任何理论,在学问体系中没有一席之地,只有在为那些早已确立地位的学科提供生动的例证时,才可以被体面地接纳。

在西方思想史上为诗歌辩护的传统,至今已绵延二千五百余年。真正开启这一传统的是柏拉图,他以非美学性标准来衡量诗歌,从真实性、道德影响和情感作用等方面对诗歌发起攻击,同时他又承认诗人的言说缘自神赐的灵感。在他之后,为诗歌辩护者,不乏其人,如亚里士多德、普罗提诺、但丁、薄伽丘、锡德尼、雪莱、艾丽丝·默多克、雅克·德里达等等。从中世纪晚期薄伽丘到早期现代塔索之间的近两百年,是诗辩传统中的一个重要时期,其间一位现代诗人为了向自己的艺术表达敬意,写下了第一篇真正意义上的诗辩,一位批评家在他的辩护中首次涉及了诗歌精妙的文学品质。尽管诗歌在学科体系中仍然像一个居无定所的流浪儿,但是他们为它即将获得独立地位奠定了基础。

文学特别是戏剧常把人引向骚动不安

在中世纪早期和晚期,出现了一些对诗歌的非系统性攻击。早期基督教神父特尔屠良(Tertullianus,160—230)指 出:“真实的作者(指上帝)憎恨所有的虚构,把所有的不真实都看成乱伦……他永远不会赞成装模作样的爱情、愤怒、呻吟和眼泪。”他声称在《圣经》和神父的作品中存在大量的基督教文学,这类神圣文学不属于虚构作品,它们“不是虚构的,而是真实的;不是一些艺术化的诡计,而是明明白白的真实”。特尔屠良还特别指出,上帝要我们温和、安静地与圣灵相处,而文学特别是戏剧常常会把人的精神引入骚动不安的状态,唯一值得认真研究的,就是关于异教神灵和宗教实践的文学作品。到圣奥古斯丁(St.Augustan,354—430)的时代,世俗文学的吸引力远不是让他不得不思考的最危险之事,他没有留下对文学特别引人注目的攻击。圣格里高利(St.Gregory,?—386)和圣本尼迪克(St.Benedict,480—547)与他类似,对诗歌都或多或少抱有敌对的态度。到公元6世纪,即使是最好的诗歌也被认为传递出一种“错误的宗教信仰”,有时甚至是一种“败坏的道德观”,而这两者都是教会不共戴天的死敌,因此艾索多(Isodore of Seville,560—636)主张禁止基督徒阅读诗歌,其他人也偶尔流露出类似的忧虑。

事实上,除了这些对诗歌的攻击之外,中世纪早期大多数教父都深知诗歌令他们受益匪浅,不能愚蠢地谴责如此宝贵的遗产。在接下去的八百年间,几乎不存在为诗歌辩护的必要性。随着中世纪文化日渐式微,后来的教父甚至更清醒地意识到,自己所拥有的一切无不来源于基督教和古典传统,两者在程度上几乎不相上下。当时用俗语(vernacular)创作的诗歌同样无需辩护,一直到中世纪结束之前,有教养的人士根本就没有严肃地对待这类诗歌。

薄伽丘回应柏拉图对诗人的指控

真正的变化发生在14世纪,这时多重因素使得诗歌开始受到猛烈的攻击。当时人们发现古典传统本身居然是不统一的,诗歌和诗人享有崇高的地位,而柏拉图却在理论上贬低诗歌,要把诗人从他的理想国驱逐出去。更重要的是,随着经院主义哲学的胜利,因罗马宫廷名望下降,一种不安的情绪开始蔓延,圣格里高利的蒙昧主义在一般的教会阶层中复活。再者,古典学者逐渐变得热情高涨,有些人的行为越来越显得傲慢无礼,这些都引得神学家及法学和医学等领域的专业人士心生嫉恨。用布克哈特的话来说,攻击者主要是“那些除了淫乱对于任何事情都打不起精神来的轻浮的无知者……那些因为诗歌不能给他们带来钱财而认为它是一种多余之物的贪婪法律家;最后还有那些随便以异教和不道德的罪名来发起攻击的托钵僧人”。彼得拉克(Francesco Petrarch,1304—1374)和 薄 伽 丘(Giovanni Boccaccio,1313—1375)都敏 锐地意识到这一点,后者洋洋洒洒地写下了一篇正式的辩护,即其《神谱》中的第十四和十五章,这也是现存最早的一篇真正意义上的诗辩。

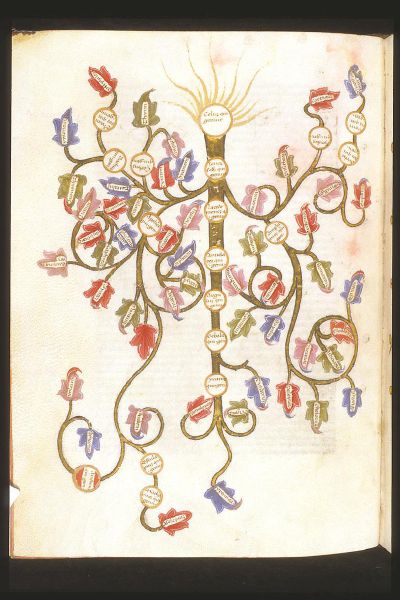

薄伽丘《神谱》(1388年版,大英博物馆藏)中的示意图

薄伽丘在《神谱》中奋起反驳诗的敌人。这些人对诗人的最大指控,就是说他们是谎言家。对于这套陈词滥调,已有的辩护词指出,虽然诗歌从表面上看是不真实的,但是它内里隐含的道德教益,足以弥补存在于此种谎言中的任何不足。薄伽丘并不满足于重申这套说辞,他另辟蹊径,比此前的任何作家都更明确有力地揭示了其中隐藏的再现问题。他把谎言定义为虚假的再现,说它是“真理的逼真赝品,被用来摧毁真品,代替假货”,指出“诗人的目的不是用他的创作来欺骗任何人,诗性虚构(poetic fiction)不同于谎言,因为在绝大多数情况下,它与字面真实(literal truth)无相似之处,甚至恰恰相反。两者既非大致相同,也非协调一致”。薄伽丘认为真正的诗人不只是揭示真理,还通过其充满激情的创造和表达,来敦促读者寻求真理,这种激情不是情感性的,而是一种对知识的知性渴望。正如圣奥古斯丁主张的那样,在《圣经》当中用比喻的方式言说,比直言不讳更能够感动读者和燃起他们心中的爱。构成这种美学思想的深层原因是一种预设,即人在其所学内容的基础上,拥有行动能力和自由意志,虔诚而又热烈地爱真理是可能的,而这真理就是上帝,所有的诗性真理无不把人引向它。薄伽丘因而把诗歌定义为“一种热情洋溢而又精致典雅的创造,在口头或书面语言中采用充满激情的表达,它是由人的思想创造的”。这个定义回应了柏拉图对诗人的指控,即他们再现的所谓真实是虚假的,薄伽丘指出诗人根本无意于模仿和再现“字面真实”,因而也就不能被称为谎言。对于艺术“模仿”生活这类柏拉图式常识,薄伽丘是第一位提出质疑的文学批评家,他为日后文艺复兴时期出现的相关辩论打下了基础。

薄伽丘为了提升诗歌的地位,从诗人的“超自然灵感”、诗歌与神学的关系等方面为诗歌辩护。中世纪晚期攻击者一再贬低诗歌在思想方面的地位,但丁和彼得拉克以较为含蓄的方式对此表达不满,薄伽丘和沙鲁特提(Coluccio Saluteti,1331—1406)则明显发出更为强烈的抗议之声。薄伽丘把那些不和谐的色情作品统统排除在诗歌之列,认为它们不配被冠以这一高贵的名称,他关于诗歌的定义表明,人的思想在创作中是至关重要的,他所说的“诗歌”是指诗人学者们的整个精神活动。他特别强调在这种活动中“超自然灵感”的作用,指出大凡能够创作真正诗歌的人都必须具备某种先天禀赋,而此种禀赋只存在于少数灵魂中:“这的确是一种如此妙不可言的天赋,以致真正的诗人永远都是人群中极为罕见的那一类。”尽管薄伽丘与贺拉斯和朗吉努斯一样,充分肯定在诗歌技艺方面后天训练的重要性,但是从他引用的西塞罗的一段名言中,我们可以看出,对他而言,“天生的能力”和“超自然灵感”是无可替代的:“我们从最高贵、渊博的权威那里知道,其他的技艺都是有关学科、形式和技巧之类的事情,唯有诗歌完全取决于天生的能力,由纯粹的思维活动而引发,与奇妙的超自然灵感融为一体。”薄伽丘如此突出诗歌的超自然神性,目的就是为了提升诗歌的地位。

薄伽丘在这样做时,实际上把诗歌和神学联系在了一起。他采用了一种中世纪的知识划分方法,相信在全部学问中神学是当之无愧的“女王”,而真正的诗歌“自上帝的胸膛流淌而出”,是一种绝妙之物,它在本质上就是某种形式的神学。不过,这种把诗歌在本质上等同于神学的做法,很自然地令人联想起阿奎那关于诗歌的言论。他虽然没有攻击诗歌,但把它放在所有学科中最低等的位置上,认为诗人和神学家都使用寓言和形象化的语言,不过使用的方式迥然有别,神学家的类比遵循事物内在的客观结构,而诗人的比喻与此背道而驰。他指出,“诗歌这门学科关注的对象因缺少真实性而无法被理性所理解,因为理性必然被某些相似性所迷惑。相比之下,神学关注的是超理性的对象。对两者而言,象征性手法都是颇为常见的。神学是所有学科中最高等的,而诗歌是最低等的。”中世纪流行的贬低诗歌的做法与此相似,薄伽丘和彼得拉克共同对此加以修正。

诗歌必须是隐晦的,必须拥有一个“面纱”

薄伽丘认为真正的诗歌值得人们珍视,不是因为任何文学品质,而是因为它就是一种带着“面纱”的神学。他从两方面来对此进行论证。一方面,他强调神学就像诗歌,具有诗性虚构特质。他在《但丁的生活》中指出:“神学和诗歌几乎可以说是一回事,它们有着相同的主题。我甚至可以说神学就是上帝的诗歌。”他提出神学和诗歌两者都采用了诗性虚构,认为《圣经》本质上是诗性的,基督本身多半是用诗歌意象来言说的:“《圣经》上有一处称基督为狮子,另一处为羔羊,还有一处为蠕虫,这儿称为龙,那儿又称为岩石,还有许多其他的东西,为了简洁的缘故,我此处略而不谈。这不是诗性虚构,又是什么?”在薄伽丘看来,虚构是一种话语形式,它戴着创作的“面纱”阐释或证明一种理念:如果脱去表面部分,作者的意图便昭然若揭。如果在虚构的面纱之下意义可以被揭示出来,那么创作虚构作品就不是毫无意义的。薄伽丘坚定地指出“不仅诗歌就是神学,而且神学也就是诗歌”,直截了当地提出《圣经》是最高水平的诗,是造物主这位艺术家创作的伟大史诗,它同另一部史诗(指自然世界)并列。他还为此引证权威:“假如我的话还不足够可靠的话,我并不为此烦恼,因为我可以信赖亚里士多德。在诸项重要事务上,他都是一位无与伦比的权威,他断言自己发现最初写作神学作品的人都是诗人。”如果诗歌是神学,诗人是神学家,那么顺理成章地,诗人就应当得到赞许,就有权享有盛誉。

另一方面,薄伽丘提出诗歌就像神学一样是一种寓言,用寓言解释法来为诗歌的合法性进行辩护。这种方法源于古希腊流行的神话解释模式,最早由智者派采用,后来被斯多葛派学者广泛使用,在早期哲学与荷马史诗发生冲突时,又被一些试图消除哲学和诗歌之间不和的人所采用。后来诗歌的辩护者也屡屡用上寓言解释法,在柏拉图时期用它来为荷马的诗歌辩护,在后古典和中世纪时期为异教寓言特别是维吉尔《埃涅阿斯纪》辩护,必要时他们还尽可能地辅之以词源学的方法。薄伽丘的做法与此相似,他依据中世纪关于诗歌的概念,重新把它定义为一种寓言,有着准神学性的重要意义。他把寓言看成是诗歌的基础,把诗歌中的虚构与《圣经》中的寓言联系在一起,因为《圣经》也是把真理掩藏在虚构的面纱之下:“我们的救世主在福音书中所说的一番话,不是超出字面意思而另有所指的布道,又是什么?用一个早已为人所知的术语,这就是我们所称的寓言。”薄伽丘还时常引用圣奥古斯丁,表明读者在阅读诗歌时,“剥去一层一层虚构的外衣,最终得到诗人掩藏在创作中的真实含义”。既然神学和诗歌都是寓言,都把真理隐藏在面纱后面,那么就不应该厚此薄彼,为神学而排斥诗歌。

从薄伽丘采用寓言解释法为诗歌辩护中,我们可以看到宗教改革之前一种源远流长的美学思想。圣奥古斯丁在《上帝之城》第11卷中指出,“神圣词语晦涩难懂,理当有此优势:关于真理的各种意见和讨论都将因它而出现,每一位读者都将从中看到某种新意。”他还就《诗篇》第126首做出如下具体点评:“或许是由于以下原因,词语被表达得相当隐晦:它们可以引发形形色色的理解,与那种只有一种解释的书相比,这种书让人读完之后在精神上更为充实富有,因为他们已经发现书合上之后可以用多种方式来打开。”阿奎那的名言是历尽千辛万苦获得的真理,远比一目了然的真理更有价值,因为对于前者人们历经了诸多困苦,也理解得更加透彻。彼得拉克在《谩骂》(Invectives)第3卷中坦言:“这种雄伟和庄严不是有意用来给渴望理解的人设置障碍,而是布置一项令人愉快的任务,它们被设计出来就是为了增加读者的快乐,帮助他们记忆。我们历经艰险获得并精心保管的东西,对于我们总是更有价值的。”因此,诗歌必须是隐晦的,必须拥有一个“面纱”,读者需要付出艰苦卓绝的努力方能获取其中蕴含的智慧,这样他们才会对其倍加珍惜。迟至1589年,仍有人以这种方式看待文学,比如托马斯·纳 什(Thomas Nashe,1567—1601)有言道:“我把诗歌视为一种更隐晦而又神圣的哲学,它被包裹在隐蔽的寓言和神秘的故事里,那里隐含着更出色的关于行为的艺术和道德箴规,对此加以解释的是林林总总发生在其他王国和国度的范例。”由此可见,薄伽丘为想象性文学所作的辩护,仍然主要是构建在寻常可见的中世纪基础之上,即诗歌的真实依赖于寓言基础,其道德教训隐藏在文字的背后,需要逐层挖掘。

塔索:世界上没有一个民族野蛮到不需要诗歌的程度

尽管薄伽丘采用上述寓言解释法有其历史渊源和时代意义,但未能使诗歌获得独立的地位。寓言解释法是中世纪晚期回应对诗歌的攻击的必然结果,面对基督教教会抨击经典异教世界和周围“野蛮”世界,反对世俗诗歌,薄伽丘和其他人文主义者正是采用这种方法,通过持续不断的共同努力,把诗歌从被忽略和压制的境地挽救出来。然而,当薄伽丘用寓言解释法来为诗歌进行辩护时,诗歌只不过成了神学的一种大众化形式,其终极价值仍然存在于诗歌之外神学之中,他虽然赞美诗歌,但实际上是把它降格为一种严肃的寓言。寓言解释法或许从伦理学或神学立场为诗歌做出了辩护,可是并没有让它获得一门独立艺术所应拥有的地位,也没有解释为什么诗歌需要躲藏在寓言的面纱之下。在薄伽丘之后,沙鲁特提继承了他的理论,并稍稍往前推进了一步。沙鲁特提被视为崇高诗歌理论的早期倡导人之一,他赞同诗人不只是工匠的观点,认为诗人是真正的哲学家,甚至提出作为一门有关道德的学科,诗歌总体上高于哲学,因为诗歌以更生动活泼的形式来呈现真理,《圣经》本身就是诗歌。这类理论为中世纪的诗歌概念提供了解释,并产生了深远影响,在之后的许多个世纪里,一直被用于诗辩中。

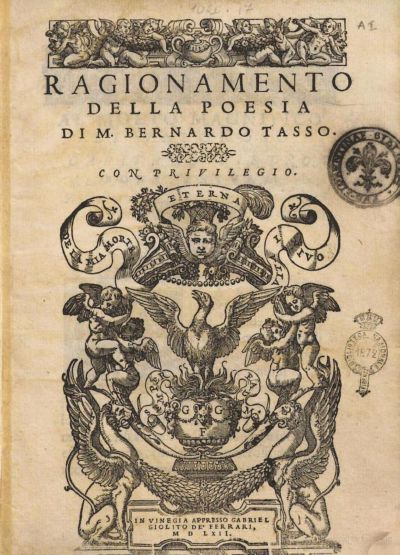

伯纳德·塔索《诗论》(1562年版,佛罗伦萨国立中央图书馆藏)

无论是薄伽丘还是沙鲁特提,他们在诗辩中都没有涉及精妙而复杂的文学品质,这关键性的一步需要等到早期现代伯纳德·塔索(Bernardo Tasso,1493—1569)来迈出。尽管其间出现了多位诗辩者,但是塔索的《诗论》(Ragionamento della Poesia,1562)被 公 认 为《神 谱》之后第一篇完整而正式的辩护。塔索没有具体指明其论敌,但我们有理由相信他们与薄伽丘的论敌应该是一丘之貉。塔索把诗歌定义为一种近似于绘画的模仿,指出最初的诗歌具有浓厚的宗教意味,广泛流传于异教徒和犹太教徒中间。他列出了诗歌值得赞美的各种品质,比如,它涵盖所有的技艺和学科,是传授美德的典范。他还对意大利诗歌进行点评,行文中不时反驳诗歌遭受的各种攻击,如诗歌具有某种败坏道德的力量,不值得有识之士去关注,诗人遭到柏拉图的驱逐,等等。塔索在辩护中声称,诗歌可以通过令人怡悦的方式达到教育的目的,柏拉图驱逐的只是不道德的诗歌,而对于其他诗歌他是支持的。塔索在对诗歌的赞美中提到,伊索寓言中那不勒斯的罗伯特王原本是一个枯燥乏味的小男孩,是伊索寓言激发了他的兴趣,让他掌握了“自由艺”。他还提到亚历山大大帝出征时随身携带《伊利亚特》,希腊诸城邦争相声称本城是荷马的出生地,等等。他指出世界上没有一个民族野蛮到不需要诗歌的程度,最后以不无同情的口吻提及他所处时代口头流行的诗歌,自认为肩负着一种不容推卸的责任,证明诗歌是值得人们尊敬并为之奉献毕生精力的。

诗歌从未被当成一门真正的学科

虽然塔索在诗辩中涉及到诗歌的本质、美学和道德功能,但它与修辞学、语法学等其他学科的关系尚未厘清,其独立地位尚有待确立。在中世纪的课程中,令后人惊愕而又失望的是,诗歌像绘画和雕塑一样没有被纳入“七艺”,也不享有界定明确的地位,与多门学科之间存在着仿佛“你中有我,我中有你”这样纠缠不清的混乱关系。诚然,诗歌被纳入学校的教学内容,自雅典伯里克里时期开始,至少史诗被用作教科书,特别是用于道德教育,奥维德及其后诗人的作品也经常性地被人阅读,但是诗歌从未被当成一门真正的学科。早在古典时期,西塞罗就称修辞学和诗学是最亲密的邻居,各自吸收了对方的一些技巧,并由此形成了一个不可小觑的传统,即诗学的某些方面被简单地归入语法学或者修辞学,有些甚至被归为逻辑学。在中世纪的“三艺”(语法、修辞和逻辑)中,语法学家在散文体和诗体之间划出界限,提供一些关于音节长短、音步的基本规则等方面的知识。修辞学家把语言作为演讲术中的话语来探讨,在描述修辞手法时通常给出大量取自诗歌的例子,诗歌于是被巧妙地纳入修辞学。修辞的有些功能也被移花接木地归属于诗歌,比如,西塞罗指出演说家有三重目的,即教育、愉悦和感动听众,如果能有效地做到这三点,他基本上就算成功了。在西塞罗之后不久,贺拉斯在《诗艺》中就诗歌的功能提出了一个类似但流传更为深远的说法。由于诗学被纳入修辞学,闽托诺把西塞罗所指的演说家的功能,转而用来指诗人的功能,后来斯卡利杰(Julius Caesar Scaliger,1484—1558)和 菲 利普·锡 德 尼 (Philip Sidney,1554—1586)也都谨遵前贤,采用此说。

纵然如此,诗歌总体上仍无枝可依,是一个无家可归的流浪儿。诗歌不像“三艺”或“四艺”(算术、几何、天文和音乐)中的任何一名成员,不能声称自己拥有任何理论,在学问体系中没有一席之地,只有在为那些早已确立地位的学科提供生动的例证时,才可以被体面地接纳。早期著名的语法学家、逻辑学家和修辞学家都被后人尊为权威,但是就诗歌而言,这样无可争议的权威是不存在的,即使是柏拉图和亚里士多德,也毫不例外。由于柏拉图把诗人逐出理想国,在有关诗歌的问题上,没有人能把他当成一名合格的代言人。亚里士多德的《诗学》长期被湮没,直到文艺复兴时期开始很久之后才真正被人知晓,而且被解读为对柏拉图的反驳,亚氏本人则被认定为诗歌教化功能的主张者。同时,由于各类学校广泛采用亚氏的《尼各马可伦理学》和《修辞学》,在《诗学》重见天日之后,学者们不由自主地在三者之间建立认同,理所当然地把诗学当成伦理学和修辞学的辅助材料。至于贺拉斯,虽然在整个中世纪《诗艺》广为人知,备受推崇,被用作学校教材,但是这部作品文采斐然,辞藻华丽,意象繁复,这类特点使得文中任何关于诗歌的建议,都轻而易举地被修辞学传统收入囊中,有时还被与亚氏的建议混为一谈。

不难看出,一直到1560年代,无论是在诗人还是在诗学理论家中间,都不存在一种已被普遍接受的诗歌理论。他们在为诗歌辩护时达成一致的可能性堪称渺茫,这项任务有待1580年代菲利普·锡德尼等批评家来完成。在他们正式登场之后出现了一种与宗教改革之前不一样的新美学思想,这时诗歌才终于获得了一门独立学科所应拥有的地位。

(作者为上海交通大学英语系教授)