活跃、尚未被世人关注的戏台群,为当地文化资源提供了一手好牌,还可下一盘更大的棋…… 桂阳与乐平

来源:人民日报海外版 | 齐 欣 2019年09月02日08:19

在桂阳乡间,许多戏台不会闲置,每周都有演出。摄: 欧阳常海 齐 欣

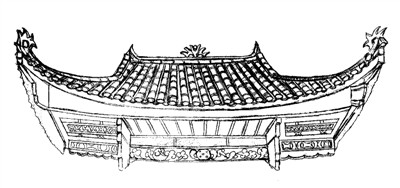

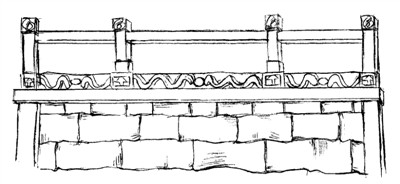

绘图: 魏 雪

2018年8月,国家文物局发出通知,第八批全国重点文物保护单位开始申报遴选。目前,我国的“国保”单位已达4296处。这意味着:那些一望而知、毫无异议的宝贝,早就被保护起来了;剩下的都是“硬骨头”:规模错综复杂、看起来平凡无奇或等待着全新的视角。

这个时候,更需要眼界、爱和勇气。

“你应该来桂阳看看

戏台多得不得了!”

铃声响起时,还早在2017年的9月。电话那头的3个人,言简意赅地说了一个想法:“你应该来桂阳看看,戏台多得不得了!”

我脑子转得飞快,却难以把二者联在一处,只在午后的办公室里来回踱步。对方觉出我在狐疑:“你想成贵州那边了对不?此‘Guiyang’在湖南!我们就在现场给你打电话。”桂阳县位于南岭北麓,舂陵江上游,沿岭间盘桓古道向南可跨入广东,向东则接近江西。

正在实地踏勘的几个人,都是文博考古界的老将。胡树旗称得上当地文物圈的前辈,这次他邀来相识30年的文保专家孟宪民和考古学者周洪,开始为即将到来的第八批“国保”申报项目做铺垫。

这个电话描述的时空,也契合了我的采访思路:应该长时间地跟踪文物工作者的认知与实践。或者说,他们知道我经常被自己的如下设问迷住了:在巨量、迅速的社会变革中,“保护”是如何一步步实现的?文化遗产理念的发展过程中,人们的辨识与认知,又是如何逐步趋同的?

但是桂阳戏台算个啥?大多数戏台连县级文保单位都排不上。

“这儿的价值应是‘以多取胜’,关键是还都活着——来呗!有意思的挑战,就在这里。”

每个村都有戏台

许多戏班忙得团团转

2018年的1月特别冷。在专家督促下,我挑选进入农历腊月后启程,想着容易见到更多的演出,结果证明这全无必要。

桂阳有许多古镇。住下的当晚刚过零点,窗外就响起了鞭炮声。我很兴奋,这“年味”厉害!咋就来得这么早又这般浓烈。其实按照民俗,这只是恰逢哪家有了重大的事,或是到了某个重要的时刻。个中理由多得连当地人都难以辨得清。随后我到过的村里村外,随处可见路边铺满爆竹红屑。烟草种植业在当地非常发达。和爆竹声同样印象深刻的是,到处都有小小的、模样都差不多的烤烟房。绕过街前屋后这些黄色建筑,就能循着锣鼓节奏,看到戏台。

找个理由就放鞭炮,找个理由也要唱戏。

专家们已将桂阳戏台划分出多种类型,但我所见最多的是祠堂内附的戏台。一个旅行者,可在欧洲的小镇上到处都见到教堂;而来到中国南方腹地,在跨越多个省份的地域内,也可以见到类似的文化景观:一个个自然村落,有着一个或多个祠堂。

有祠堂,就有戏台。

截至2018年的统计,桂阳大约有310座戏台,许多已经残破;但至少还有200余座仍元气满满地活着。

桂阳是湘昆戏曲的根据地。戏剧深度融入日常生活,出现了本能化的文化氛围。早先演出前,戏班要“打前站”,会把剧目、上演时间用毛笔或粉笔,书写在后台粉墙上。题壁如同节目单,一些痕迹就留了下来。在流峰镇松市墟场戏台,就有光绪十六年十一月,桂阳昆班新文秀班演出8天24场的记录。

这种戏台表演形式,简单又易频繁使用,延至当代只稍作改变。演出时,气氛隆重但台上台下能融合一片。我的向导一会算是当地派来的陪同,一会就能在演出现场的后台遇见。桂阳有个村叫现田,宗祠戏台门外,迎面是一片小平原。当时已近中午,我们已连着看了附近3个戏台。介绍到高兴处,村里人兴致勃勃地牵我的手跨出门外,抬手用力画个大圈,“你信不信,眼前每个村都有戏台——至少一个。”

我不信。午饭可以等等,要过去实地看看。

于是,在方圆一两千米之内,我就看到了另外5个戏台。

现在还在用的,并不多吧?

“多!”

那年轻人不看吧?

“看!——但相对要少。”

这些对话我都录了音。围着我的当地人回答得相当利索,透着些许显摆和自豪。

判断桂阳戏台价值的真实与完整,需要观察戏台群的密度和活跃度。而判断“活力”的一个重要途径,就是不能只在意建筑,还要去看看戏班。当地人听了这个想法轻松一乐:“这好办!”许多村都有戏班,经常忙得团团转。

锣鼓是戏班自带的广告。进村扎台要远近告知,卖力气的也靠锣鼓。那声音要传得远,节奏要铿锵,有板有眼还要让人心生想象和期待。我在当地最大剧团的排练现场,专门请司锤“来上一段”。那是寒冬季节的清晨,南方的阴冷浸入骨髓,外人要讨一杯热茶捧在手心汲取能量。梆子声响起的那一刻,一听就有种实战练就的穿透力,盖过门外菜市的叫卖和远近交通的喧哗。我在寒冷中拔出手来尽力鼓掌,表达深深的敬意。排练之初,他们的手握上去都是冰冷的;拉开架势来上一段后,全身又都是汗汗的。源自江浙一带的昆曲,结果却在这里落下根来,靠着一代代人演化为全新的剧种。剧团可大可小,剧目可史可今,团员有老有少;和其它行业比较,演出的收入只算“微薄”,但看得出还在认真地逐日忙碌。

这就是一个个戏台最让我心动之处。那种活态,表达得清晰、有劲,既不牵强,也不做作,更不用去猜,因此也为你腾出许多精力去体会和回味。如果想去游学,去看“文化”,在这里转上一圈,看看平凡中蕴含着的巨大的真实,你就会觉得大可以看不起那些表演味道十足的所谓网红打卡地。

踏勘一结束,大家就想“碰一次头”——我们都被存量惊人的戏台群深深打动了,有一种不约而同的兴奋。其对应的价值时空,应该远远超出了桂阳甚至湖南。第八批“国保”申报指南中,引入了“社会价值”和“文化价值”两项新标准;作为整体概念的“戏台群”,机会来了。

可就在此时,我一直想见见的胡树旗,突然去世了。

“捕捉蝴蝶标本的人”

在平凡中发现不平凡

舂陵江水向北流,最终汇入洞庭湖。《汉书·地理志》说它“行七百八十里”,当代测量结果变化不大,溯源长度为304千米。江水清凉,在丘陵和小型盆地的高低起伏间串起一个个外表毫不起眼的村庄。人们总是简单地以为水路是由闭塞走向大千世界的捷径;但体会过乡间的平和与日常,你就会反过来悟出:史上不太平的时刻,人们会溯源而上,这里就是躲避、等待和延续的诺亚方舟。

位置刚刚好。

一个个“方舟”,构成了南方腹地风貌的细胞。福建土楼申遗成功时,对身处湖南的胡树旗震动很大。戏楼群掩于碧水绿荫间,真实性与完整性哪个都不差,蕴藏了大量文化信息和文明基因。关键要慧眼识珠,下力气把其中难以辨析的价值发掘出来,还要让世人接受。桂阳戏台的特点,是每个个体都显得简陋普通,但是加在一起则令人心生震撼。所以,只沿用以往文物单体的历史、科学、艺术价值来评估,戏台群是“吃亏的”,会一直被深埋和忽略。

这时,需要有于平凡中发现不平凡的本领。

越来越多的世界遗产项目落户中国后,以文化遗产价值理念重新审视潜在的保护对象,进而判断遗产地和遗产地精神的关联,这两件事成为新的专业性课题。从桂阳戏台到戏台群、从前期价值发掘再到传播介入其中,可以看到整个保护链条上的各个环节——我们已经熟悉了那些守护尽责的“看门人”,还有来自社会各界、不断发出呼吁警示的“吹哨人”;其实还应看到更多的角色——比如“捕捉蝴蝶标本的人”,比如能将潜在价值展现出去的“造雨的人”。许多文物考古工作者,一辈子都在思考、找寻。有些人几乎不为外界知晓,但思想活跃,

目光敏锐,善于从平凡中整理出“不平凡”来。他们不慌不忙、心底浪漫,更像是勘探者,一看就与夺掠盗贩之辈截然不同。我喜欢和他们一起工作,想象着彼此的脑袋里全都“织”就了一张网,能将不同层级的时空和不同的领域交织在一起,于是更觉得彼此像是一群“捕捉蝴蝶标本的人”。

也就是在这样的背景下,戏台群的独特,才开始凸显出来。

乐平也有458座戏台

真实展现了文化风貌的延续

桂阳戏台的“群”特点,并非孤例。

转眼又过了一年。2019年的“腊八”那天我到达江西乐平,继续看那里的戏台群——这项始自前人的研究内容,始终没有停下来。即便以传播视角来判读,戏台群既可看做基因般的文明信息载体,也是至今仍在演化中的社会生活细胞。乐平隶属景德镇市,北面靠近世界文化与自然遗产黄山,向东不远就是另一处世界自然遗产三清山。在这一带转悠,有我最喜欢的弋阳年糕、浮梁的灰水粑、休宁和开化的豆干,还有在桂阳也能喝到的风格各异的米酒——和戏台一样充满乡间韵律和灵气的佳酿。

以高速公路行程计算,乐平与桂阳间相距800千米。截止2018年的统计,乐平有458座戏台,密度与活跃度也与桂阳呈现出高度一致。

从地图上很难在乐平北部的群山中分辨出锦溪。它弯弯曲曲地南下,汇入车溪水,再汇入来自婺源的乐安河,穿过乐平市区后,奔向鄱阳湖。锦溪与车溪沿岸有密集排列又尚未为人熟知的戏台。

昭穆堂戏台为明代建筑,位于涌山镇涌山村中段。王性族人搬出家谱,认为自己来自山西太原。这里自古为沟通乐平、婺源、浮梁陆路重镇。山崖下和溪水边的建筑有着典型的赣派传统,穿过厅堂可通向后院,空场上有穿起的彩旗,还有满地的炮仗红屑,这让我一下子想到了桂阳。

涌山的车溪村,还有一座敦本堂戏台。戏台前长满绿绿的青苔,烟火气看上去不及桂阳;但乐平的戏台规模,要比桂阳来得壮观,赋予来人一种表演的愿望。和我同行的,有多位著名表演艺术家。天空恰在飘雨,雨丝送来周边瓜果葡萄园的气息。此时他们反而动了想亮亮嗓子的念头。于是现场话题,自然引向了戏台“到底哪来的活力?”那些演出,是虚假的吗?不!戏台只是属于老年人的艺术殿堂吗?表面上看是这样,因为观众中的老人总占多数。那么这是日益老去的艺术形式吗?还真不一定!

一个需要仔细观察的事实是:年轻人,反而是这种活力的助燃者。桂阳和乐平两地,有着明显的迁徙文化特征。村里人展示族谱,其中多有“南下、避祸”记载。自然而然形成的社会生存选择,赋予了戏台具有独特的功能:通过宣示认同感,强化抱团活下去的能力。慢慢地,戏台又超越了祠堂的界限,出现了更多的建筑形制。乐平有许多“晴雨台”,可双向表演,公私两用。此时的戏台,演化出社交和“擦亮家族羽毛”的明示功能,成为表达公共能力的平台。外人只是看到了老人多来看戏的表象,却不晓得买单的,都是有实力、想证明自己活力的年轻一代。

同样,乐平的458座戏台中,新中国成立后修建的有323座——将密布的、活态的戏台,皆刻意归为“古戏台”其实不妥,也没必要。因为戏台群的更新迭代过程,反而提供了非常好的活态功能实例。

桂阳和乐平,两处远距800千米的戏台群落加在一起,却表现出非常珍贵的共有特征——真实存在、广泛实用、延续可信、活跃常见。相比一个个单体戏台,“戏台群”更适合成为阐释“社会价值”和“文化价值”的理想载体;或者说,表达文物和文化遗产的上述功能,单体太弱,需要“群”的时空范围来对应支撑。

令人眼睛一亮的是,“戏台群”也给各地提供了重新审视自有文化资源和文化空间的新机会。“群”明摆着就是一张好牌。但是,如果把乐平和桂阳两地加在一起,就会发现事情还没那么简单:牌,还有另外更大的一张,甚至能下一盘更大的棋。

从乐平回来后,我的思路开阔了许多。那些戏台群,首先是真实的地域文化精神的记录者和人们内心愿望的描述者。它可以多维度地解释“我们和身边,为什么是这样?”而基于数量和面积上的“群价值”,其内含的文化与文明基因,甚至比“传统村落”“非遗”来得更为全面、稳定、可靠——也就是说,戏台群同时存在的地域,可能在一个更广阔的时空下,对应了大规模的、统一的社会风貌和遗产地精神;去粗求精后,甚至成为理解文明延续的现实平台。

于是,桂阳和乐平戏台群,又激励着人们不断扩大视野,向四周寻找更大的空间……

那这个空间,有多大呢?

(未完待续)