晒藏画 念师友

来源: 北京晚报 | 李硕儒 2019年09月10日08:47

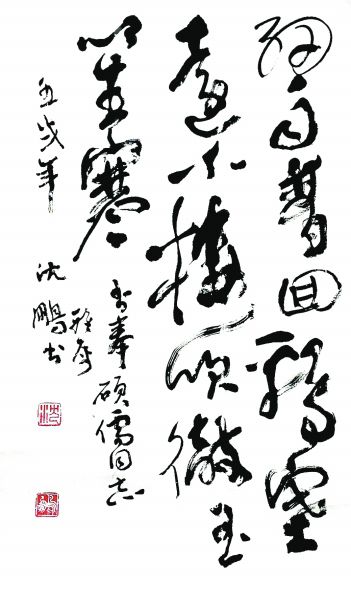

细雨梦回鸡塞远小楼吹彻玉笙寒 沈 鹏

晚饭花 汪曾祺

虽然我不懂书画收藏,但也知道每逢入伏皆需晒画的常识,概因自古至今,书画装裱必不可少的就是用面粉或淀粉调制而成的糨糊。伏天潮热,百虫俱生,为饱口福,虫们贪婪地啮食书画中的糨糊,致使许多名贵书画惨遭虫蛀!为避此灾,藏家们无不入伏晒画。

因为在北京、旧金山两地都有家,多年来行踪不定,入夏后为躲暑多住在旧金山,入伏晒画之事也就抛诸脑后了。今夏在北京,见蛰伏多年的轴画仍然插在一个大瓷瓶中,于是擦拭、展开、欣赏……暂且打住,我非藏家,既无历代书画珍品,又无画坛巨擘大师杰作,所藏不过是些当代文坛师友的酬酢之作。先说说姚雪垠先生于1990年11月惠赠的墨宝:

经多实践思方壮,勘破浮名意自平。

那年,先生八十整寿,时值他的大作《李自成》红遍华夏,他书此《七律抒怀》中的两句赠我,应该是为警示彼此。我看着他的满头白发和澄澈的双眼,说道:“诗中有哲理,哲中有心性。可以您的成就……”

他哈哈大笑打断了我:“成就?”继而微微蹙起双眉:“我现在想得最多的是五卷的《李自成》刚刚出版了三卷,后两卷虽然作好详细提纲并已写就大半,可以我的年龄、精力,怕是……”

“以您的身体和精力,我是信心满满,我们和广大读者一样,只待新作编辑出版了。”那时我尚任中国青年出版社文学编辑室主任。

雪垠先生精神矍铄、头脑机敏,他待人处世时从未失去谦逊礼让的君子风,大不像如今一些文场中人拉帮结派,自吹互捧,动辄以权威、大师自命,似乎天下文坛唯他莫属……先生还仗义疏财,最好请客,我们每次去他家拜访,必设宴款待。不光对朋友,凡是家乡有人来访,他也如此。一次,家乡来人,他立即命其子海天去买菜,当看见海天提着不多的肉回家,他很不高兴:“怎么就买这么点肉?”海天悄悄说:“咱家存折上就剩几百元了……”先生愣在那里,因为他从不管钱,他认为自己的稿酬很多,理应大气待人。字如其人,正因如此,他的书法才于劲健中见风骨,严整中见放达。

令人玩味的是汪曾祺先生的赠画《晚饭花》,画面中,晚饭花根茎苍劲,花叶鲜淋,在三处花开正盛的枝畔,还钻出几朵花蕾,她们正调皮地窥看这尚不解的新奇世界……题款是“硕儒先生长寿 丁丑年春 汪曾褀”。

看着这意趣盎然的画,不禁百感交集:谐谑、惭愧、追慕、怀念……那是1997年春,我五十八岁生日的上午,青年作家龙冬到我的办公室,为我送来了汪老的赠画。我顿时一惊:难道汪老知道我的生日?否则怎么会选择今天托人来送画,而且还题有“长寿”二字?想想觉得不会,因为他是长者,我们的交往并不深,谈话中也从未涉及过这个话题。我问龙冬是否与他说过?龙冬一脸懵懂:“连我都不知您的生日,我怎么会……”

汪老何以对晚饭花情有独钟并且画出来赠我?后来我在他的一篇文章中找到了答案。原来在他眼里,晚饭花用“村”、“俗”形容都不为过,最恰当的还是北京人最爱用的“怯”字。但它又十分地“野”,随便丢几粒种子到土里,就会赫然长出一大丛,“它不怕旱,不怕涝,不用浇水,不用施肥,不得病,也没见它生过虫”。汪曾祺家的旧花台上就长着一丛晚饭花,幼时的他每晚都去那里捉蜻蜓,时日一久,“看到晚饭花,我就觉得一天酷暑地过去了,凉意暗暗地从草丛里生了出来……有时也会想到又过了一天,小小年纪,也感到一点惆怅,很淡很淡的惆怅,而且觉得有点寂寞,白菊花茶一样的寂寞。”我终于读懂并由衷感激他送我此画的苦心:大俗大雅,生命的祝福,平淡中见诗心,哪怕是“歪打正着”,成了对我的“生日祝福”。

近年来,人们常将汪老冠以“中国最后一个真正文人”、“中国最后一个士大夫”……不管准确与否,足见他的与众不同。以我的体会,无论为人、为文还是生活情趣,汪老倒是从内到外都洋溢着一种藏也藏不住,也从未想掩藏的名士风:率真任诞、雅俗不拘、收放淡然、彰显本我……暂且不论此风长短,要比如今某些人的装腔作势、处处标榜、以无知充全知可敬得多。

展开沈鹏先生所赠书法,可谓飘逸放达、迂回婉转,写的是南唐李璟《摊破浣溪沙》中的两句:

细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。

其时,我与他并不相识,是我的老友、著名美术批评家贾方舟代为索求的。或许方舟同他说了我的家事:妻子与儿女于1981年赴美后,全家人已经两年多没能团聚了……沈鹏先生揣情度心,选书李璟此诗装裱后请方舟相赠,我自是如获至宝,挂在客厅最显赫处。小楼独居,每天不知要看多少遍,其书自然是愉目慧心,其词更是清心润肺,在雨夜尤深,更感李璟几乎是为我所赋。从未谋面的沈先生如此深知我心,我怎能不亲往致谢?于是那年夏天某晚,方舟带我去他家拜谢。当时的社会尚澄明,书画市场亦未出现,尤其是文人之间的交往,崇尚“君子之交淡如水”,甚至视请客送礼为庸俗。我们四人(沈鹏夫妇、方舟和我)坐在人民美术出版社宿舍的院内(沈鹏先生当时任人民美术出版社副总编辑),清风徐来,边品茗边聊天,沈先生又当场挥毫,再赠两幅墨宝。人心何其纯净,艺术何其高雅!

在刘斯奋所赠的《秋灯话旧图》上,有一盏灯、一壶茶,秋风习习中,两位老友促膝话旧。此画纯属文人画,不事章法,重在意蕴,是我从美国回国去广州时斯奋赠给我的;以画推人,他大概是为纪念我们之间的友情而作。斯奋出自书香门第,才华横溢,我笑称他为“岭南大才子”。我们的友谊是因编辑出版他的三卷本历史小说《白门柳》结下的,《白门柳》的前两卷本由中国文联出版公司出版,不知何种原因,他将第三卷拿到我任职的中国青年出版社,三卷汇总编辑出版,还获得了茅盾文学奖。谈及此书的写作,他叫苦连连,那期间他正担任广东省委宣传部副部长,既要处理公务又要写作,写了十一年才算完成。他如释重负说:“总算轻松了,《白门柳》了却了写作初衷,官场上也已适龄退休,以后再不写长篇了,只想以书画、诗文安度晚年岁月。”“反正你多才多艺,做什么都不同于常人。”我调侃他。他是我见过少有的不恋官、无官后又不觉失落的人。

欣赏着徐刚赠我的《野草无名图》,我们相互调侃的往事随即浮现在眼前:约上世纪90年代中期,一次聚餐后,徐刚送给我一轴刚裱好的画作。我深知他是以诗歌著称文坛,也听说他喜爱丹青,心想不过是借此怡情养性而已,而今拿到他如此郑重其事赠予的装裱好的画作,我速速告别众友,夹着画轴飞快地蹬起自行车,想回家一看究竟。我将这幅画挂在客厅墙上,连续两三天,闲时倒在沙发上品味,不管怎么说,的确超出我的想象。一个以笔赋诗的诗人未经名师授艺,竟能描绘出兰草的神韵,让我不得不在赞赏他的诗才之外钦佩他的灵性。我大他几岁,彼此间惯以兄弟相称,可无论何时何地,总少不了相互调侃,第三天,我忍不住拨通他的电话——

“老弟,猜我干什么呢?”

“还用猜?欣赏我的兰草呗!”

“真聪明,你的画和你的人一样聪明,所以我把它挂在客厅最显眼的地方。”

“当然该如此了,这是我的得意之作,我特意花了六十多块钱送到琉璃厂去装裱的。”

“先别急,老弟。我欣赏了两三天……”

“怎么样?”

“构图、着色不错,兰之根茎也好,柔中有骨,颇有兰风兰魂。”

“嗯,懂我者,硕儒兄也……”

“可那兰叶,特别是叶梢,软塌塌耷拉下来,把那点兰风兰韵全耷拉没了……”

“你,你,真不够意思……”

之后,我们哈哈大笑起来。

我经常将文人分为三种:才子型——才华横溢、慧心韵质,却往往恃才傲物,不事坚执;学者型——严谨、缜密、辛勤治学,却往往才气不足;工匠型——技法纯熟,才学兼缺,创意不多,数量倒也不少。徐刚兼具前两种,有才,又用功。上世纪90年代开始,他很少写诗,却成为中国最早一心扑向环境文学的写作者。为深入生活,他几乎走遍中国,终于以他的长篇巨作《大森林》拿下2018年度鲁迅文学奖,如今,他又潜心于考古写作。

贾方舟是我受赠书画朋友中相识最早、最会心通神的老友。上世纪60年代中期,我从人民日报社被发到内蒙古,方舟这个大学美术系的毕业生当时是内蒙古《巴彦淖尔报》的副总编辑,原来他不仅擅长绘画,而且文采斐然。因为我的一篇投稿,他将我调入这家报社,自此,我们共沐风雨,一同经受边塞生活的洗礼。直到如今,我们的友情如五十余年陈酿的老酒,馥郁醇厚。他赠我的画创作于1980年冬,是用传统国画的工具材料画出的不同于传统山水画的学院派风景:秋末冬初,肃杀的树林,土地已呈白色,如初雪;近处,挺拔着深黛色的树干,苍黄无力的树叶虽极尽挣扎,却已拗不过瑟瑟冷风;远处的树林已灰白斑驳,林中却有两人向远方走去……这风景,我每次看都在沉郁与萧索中生出种种“解不透”:人生的风景,酸涩的回忆,温馨的互解,明达后的奔向远方……

后来我才得知,那时的方舟正陷入极大的矛盾中,因为他对西方现代美学越来越痴迷,可要放下几十年孜孜以求的色彩和画笔,又谈何容易?我佩服风姿儒雅的他内心的那股理性与刚毅。最终,他选择告别画笔,专心研究现代美学,并在美术批评领域有了新的建树。他寻到了自己的梦,如今已是受人尊敬的艺术批评家。

艺术自古便相通相借,亦如本文所写的几位朋友,作家可以习书作画,画家可以评美论道,而且个个出手不凡,这正是因为他们人格高迈、学问丰博。行文至此,颇想奉劝一些文墨不深、只会画几笔、挥几笔的“画家”和“书法家”,艺坛如山,书坛如海,还是要沉下心来,多读读纸上书,多走走人间路,多修持一下自己的心才好,切莫为了名和利,就盲目自称名家四处张扬叫卖,免得自己露怯,也还艺坛一片净土。