走近格拉斯

来源:北京晚报 | 蔡鸿君 2019年10月10日16:03

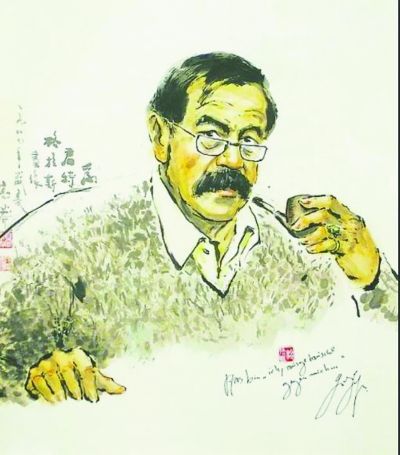

高莽先生所画的格拉斯像曾被作者带到翻译研讨会现场

每年的十月,诺贝尔文学奖颁奖前后,都会掀起一股小小的诺奖热。连昔日得奖的作家作品,热度也不同程度回暖。日前,人民文学出版社已经推动1999年诺奖得主格拉斯的作品新文集的出版计划,并邀请了“离格拉斯最近的中国人”蔡鸿君先生回国做了主题讲座。蔡鸿君先生多年旅居德国,在他身上,可以读出一部格拉斯作品在中国的出版史。这跟他的身份密切相关。从上世纪九十年代到德国,二十多年来,他一直做着图书版权代理工作。他和妻子任庆莉创立的代理公司,曾把5000多种德文图书的版权代理到中国出版社,其中就包括所有格拉斯的中文版。最早的几部《铁皮鼓》、《猫与鼠》、《狗年月》中文简体字版在中国出版时,格拉斯还未获得诺贝尔文学奖。

蔡鸿君先生还先后翻译了格拉斯的四本书:《猫与鼠》(与石沿之合译)《我的世纪》《蟹行》《盒式相机》,因此与格拉斯结下了四十年的友谊。在2018、2019年两届诺贝尔文学奖颁奖之际,温故知新,本版约请蔡先生写就此文,记述一个译者眼中的君特·格拉斯。

一 1979年,格拉斯第一次来中国

1979年9月下旬,格拉斯第一次也是唯一一次来中国,是由当时联邦德国驻华大使魏克德先生邀请的。他安排格拉斯见了冰心、王蒙、白桦、柯岩、冯牧、刘心武六位作家和北京大学西语系德语教研室主任张玉书。

虽然格拉斯的《铁皮鼓》1959年出版后就在德国和西欧非常有名,但是他来中国时还没有任何作品被翻译成中文。在中国也没有人读过他的作品,甚至张玉书教授在其回忆文章中也写道,他当时也没有听过格拉斯的名字。那次来华,格拉斯在很多场合展示最多的是他为《比目鱼》画的一些图画。刘心武先生后来回忆说,他最深的印象就是看到了《比目鱼》里的一些插图。

格拉斯当时是和新婚妻子乌特一起来中国的,去了北京、上海、桂林、广州、香港。他回德国后写了一本书《德国人死绝了?》(1980)。在这本书里,他提到去了北京大学和上海外国语学院,并朗读了他刚刚出版的作品《比目鱼》。

我当时是上海外国语学院大二德语系学生。“1979年10月2日星期二上午,格拉斯先生应邀来我院作学术报告。参加报告会的共100多人,除了我院德语专业的师生外,复旦大学、上海师范大学的有关专业师生也应邀参加听讲。”这段描述并非出自我的记忆,而是引自《外国语(上海外国语学院学报)》1979年04期刊登的报道文章。上海外国语学院和北京大学最大的一个区别就是文学并非我们的重点,我们学校的学生立志是当外交官,虽然当时学校来过不少外国作家,但是我们对这些作家并没有多少了解。我后来开玩笑地跟格拉斯说:我只是给你捧场去的,但是没有想到就这么命中注定跟你走了这么多年。

二 1987年,我在《世界文学》做了一期“格拉斯专辑”

如果说第一次走近格拉斯接触是不自觉的,《世界文学》这份杂志则让我有机会第二次走近格拉斯,而且是主动自觉地走近。我是1986年5月份开始在《世界文学》当编辑的,1987年第6期就负责选编了“格拉斯专辑”。从选题,联系作者,联系译者,包括参与翻译《猫与鼠》,都是我做的。找译者的过程很不顺利,老译者手上工作都比较忙,联系的几位前辈都推辞了。后来,《世界文学》的领导决定让我和石沿之一起翻译《猫与鼠》。当年,我们两个年轻人来翻译这么重要的作品,如果没有《世界文学》领导的信任和支持是根本不可能的。能够有机会第二次走近格拉斯,作为责任编辑、作为译者,我要特别感谢当时的主编高莽、副主编李文俊,还有同一个办公室的同事给我的帮助。

《世界文学》1987年第6期以“格拉斯专辑”的形式第一次向中国读者全面介绍了格拉斯,除了刊登《猫与鼠》这篇小说之外,同时还发表了格拉斯论文学、格拉斯访问记、格拉斯小传、格拉斯的绘画艺术以及中国学者叶廷芳的评论文章,并刊登了格拉斯给中国读者的话。人民文学出版社已故美术编辑张守义为《猫与鼠》创作了11幅插图。这期封面由高莽设计,他将格拉斯的照片、格拉斯的一些绘画作品以及格拉斯的亲笔签名巧妙地拼剪叠印,组合成一张独特的黑白封面,封底选用了格拉斯本人设计的《猫与鼠》德文版的封面,封二和封三则是格拉斯的四幅与文学有关的绘画作品。我还写了《作家小传》和《作为画家的君特·格拉斯》。当时用的是江影和施乐这两个笔名。

我还辗转写信托人给格拉斯,请他给中国读者写几句话,格拉斯很快回了信。他写道:“……我想把下面的话写给我的中篇小说《猫与鼠》的中国读者:在完成了我的第一部叙事性长篇小说《铁皮鼓》之后,我有兴趣写一本较为短小的书,即一部中篇小说。我之所以有意识地选择一种受到非常严格限制的体裁,是为了在接下去的一本书即长篇小说《狗年月》中重新遵循一个详细的史诗般的计划。我是在第二次世界大战期间长大的,根据自己的认识,我在《猫与鼠》里叙述了学校与军队之间的对立、意识形态对学生的毒化、荒谬的英雄崇拜。对我来说,重要的是描绘出在集体的压力下一个孤独者的命运。我在撰写这部中篇小说时绝对不可能料到,这个我自以为过于德国式的题材会在国外引起如此之多的兴趣。早已改变了这种看法的我非常高兴,中国读者现在也有机会熟悉我的这个带来死亡的猫与鼠的游戏。致以亲切的问候。”

这封信以“格拉斯致本刊读者”为题,发表在《世界文学》1987年第6期的最前面。

三 在德国遇见格拉斯

第三次走近格拉斯,从地理位置上来说,这次更近了,因为我走到德国去了。这一天是1995年4月25日,也就是格拉斯在德国第一次公开朗读《辽阔的田野》这本书。他朗读完以后,大家排队签名,我也请格拉斯在《世界文学》1987年第6期“格拉斯专辑”这本书上签名。格拉斯立刻从封面认出这本当年曾经收到过的书。我问格拉斯如何评价装帧设计尤其是封面时,他毫不犹豫地说“很满意”,并请我转达对设计者高莽先生的致意。然后他欣然在这本《世界文学》上签上了名字。

这次朗读活动,格拉斯是由赖希-拉尼茨基引导走入会场的。他在德国文学评论界独领风骚数十年,素有“文学教皇”的称号。赖希-拉尼茨基作为主持人介绍了格拉斯的新作《辽阔的田野》,并在格拉斯朗读部分章节之后与听众一起报以热烈的掌声。后来两人还坐在同一张桌子前面为读者签名。但是,此后不久,赖希-拉尼茨基就在《明镜周刊》发表了致格拉斯的公开信,认为《辽阔的田野》是“不成功的”,是“失败之作”,当期《明镜周刊》封面是赖希-拉尼茨基气愤地将《辽阔的田野》撕成两半的照片。由此在德国文坛引发了一场激烈论争,这一事件导致格拉斯公开宣布与赖希-拉尼茨基断绝了持续数十年的交往。

四 五次参加译者研讨会

为了保证译者能够准确地将原著译成外文,格拉斯还与他的出版社达成协议,自《比目鱼》(1977)出版以来为每一本新著举办翻译讨论会。1999年到2013年之间,我有幸参加过五次翻译讨论会:《我的世纪》《蟹行》《剥洋葱》《盒式相机》和“格拉斯的诗歌”。每次持续三五天,每天七八个小时都和格拉斯在一起。讨论会上,格拉斯甚至还对个别地方字斟句酌,然后又作了一些改动,他的慎重和认真的态度感动了每一个与会者。看见译者们在个别词句上犯愁的样子,他幽默地感慨道:“幸好我自己不当译者”,同时也坦诚地说:“我在写作时从来不考虑译者,因为那样将会使作品失去色彩。这种作者和译者的聚会就像是一种补偿。”

对于一些非常具有德国地方特色的词句,作家鼓励大家“比较自由地翻译,选择各国的可以产生联想的词汇”,但是他在一些自己特有的语词的用法上则显得非常固执,甚至要求译者们做出选择:是愿意相信他还是相信《杜登词典》。在短暂的犹豫之后,大家都更愿意信赖这位作家,而不是那位语言学家。因为我们知道,伟大的作家和传世的文学名著将会在很大程度上促进语言的发展。事实上,格拉斯早期作品中的一些独特用法已经被收入新版的德语词典或者成为人们约定俗成的用法。格拉斯结合书中涉及的历史人物和事件,向我们介绍了许多他本人与这些人和事的鲜为人知的往事。他还多次朗读了部分章节,七八十岁的老人朗读起来声音洪亮,抑扬顿挫,赢得了与会者的阵阵掌声,那些用方言朗读的部分,给译者们增加了许多感性认识。

每天晚上,格拉斯夫妇几乎都和我们一起吃晚饭,总是到午夜才散。格拉斯每次都会选择坐在不同的译者旁边,他喜欢喝红葡萄酒和啤酒,娓娓道来那些有趣的往事。他还对我说起他在中国喝茅台酒时用火点着的经历。作家充满幽默、睿智的谈吐不仅深深地感染了我们这些译者,而且吸引了邻桌的客人。有一次,跑堂的几位小姐也忍不住驻足旁听,最后为我们每人免费送上一杯水酒以示感谢。那个场景至今令人难忘。

格拉斯夫人每次都参加,她从另外一个角度讲发生的一些事,尤其在翻译《盒式相机》的时候,因为书里写的很多事也是她的亲身经历,她有时会说格拉斯把当时的事记错了。老编辑赫尔穆特Helmut Frielinghaus,是格拉斯很多作品的责任编辑,他最了解这些书,很多背景都是由他负责解释的。

我是在1999年第一次参加了《我的世纪》这本书的格拉斯与译者讨论会。格拉斯正巧坐在我和韩国译者的中间,因此我们两个译者也非常荣幸地多次上了德国报刊。1990年我去德国留学,高莽为格拉斯画了一幅画,也挂在1999年《我的世纪》翻译讨论会会场。我跟格拉斯说:高莽先生希望您在上面签上一句话,格拉斯说:我想一想再写。最后一天,他签上这句话:Ich, ausgetauscht gegen mich,中文意思是“我,替换了我的人”,正是《我的世纪》里的第一句。

而在《盒式相机》翻译讨论会期间,格拉斯和夫人又领着我们一起去看他曾经住过的位于北德小城Wewelsfleth的一栋房子和周围环境,向我们描述当年的情景。格拉斯的《比目鱼》《相聚在特尔格特》《德国人会死绝?》《母鼠》(部分)都是在这所房子里面完成的,这让我们有一种感同身受的体验。格拉斯早就把这座房子捐献出来,现在它被称为“德布林之家”,年轻的德语作家可以申请到这里去住几个月,进行创作。

一直以来,格拉斯的中文版样书并不是由我亲手交给格拉斯的,多是通过出版社。但是2006年我曾经亲手将中文版图书交给格拉斯,那时我去参加《剥洋葱》翻译讨论会。《剥洋葱》的出版,让格拉斯遇到了他人生中一个低潮。当时我想,中国是出版格拉斯作品最多的几个国家之一,我作为中文译者,应该通过送样书表达象征性的支持。当我把23本中文版图书交给格拉斯时,他特别兴奋,一定要让我和他拍一张抱着书的照片。

五 很多格拉斯活动,我庆幸我都在场

我还有幸参加过格拉斯的两次生日庆典。第一次是1999年10月16日他72岁的生日,在法兰克福。他刚刚得了诺贝尔文学奖,我找到机会亲口向他表示双重的祝贺。按照格拉斯的意愿,这个生日晚会力求简单,是一个“公共食堂式的庆典”,主办者向客人们提供了几种三明治和几种普通的酒水饮料,小乐队奏乐助兴。

第二次生日庆典是2007年10月20日,我和几位其他国家的格拉斯译者,作为格拉斯“第二个家庭的成员”(格拉斯的话)应邀参加了在哥廷根举办的格拉斯80大寿庆典。哥廷根是格拉斯的精神之家——施代德出版社的所在地。这一天,全城大街小巷都挂着为格拉斯祝寿的招贴画,上面画着那只著名的奥斯卡的“铁皮鼓”,文字是“哥廷根为格拉斯祝寿。八十岁生日庆典”。在一个可以容纳近千人的会场里,从国内外来了许多文艺界名人和格拉斯的亲朋好友。

格拉斯曾为《比目鱼》画过一幅画,名字是Ich bin dabei gewesen,中文的意思是“我当时在场”。这幅有格拉斯亲笔签名的画,现在正挂在我家书房里最醒目的地方。因为“我当时在场”:1979年我在场、1987年我在场,甚至他获得诺奖的时刻,我也有所见证。1999年9月30日,当时我还在翻译《我的世纪》,没有翻完,版权也没有卖掉,就听到格拉斯获了诺贝尔文学奖。13点消息公布,当时没有互联网,我在14点接到了也做格拉斯版权代理的哈特女士的电话通知,她向我表示祝贺,因为她知道我正在做什么。我写了一篇文章《难忘的经历》记述此事,刊登在1999年10月25日的《人民日报》海外版上。

因为这些个在场,有媒体把我称作是“离格拉斯最近的中国人”。如今,每次望着我家的书架上那排格拉斯译作,总是会感慨良多。不忘初心,方得始终。我会继续为介绍和翻译格拉斯努力工作,把他更多的作品介绍给中国读者,让更多的人走近格拉斯。