在小尺幅里展现米开朗基罗般的宏大 威廉·布莱克的力量与狂想

来源:文汇报 | 张文婧 编译 2019年11月15日08:14

威廉·布莱克(1757—1827)

与布莱克同时代的人大多认为他古怪又平庸。然而,抛开技术层面的弱点,布莱克的创新手法使他跻身于古往今来最伟大的平面艺术家之列。伦敦泰特不列颠美术馆的威廉·布莱克特展将持续至2020年2月2日。

1818年2月,塞缪尔·泰勒·柯勒律治收到一本《纯真之歌》(Songs of Innocence),这是威廉·布莱克在三十年前出版的首册插画诗集。书中内容让柯勒律治印象深刻,又深感不安。“你也许会笑我称别的诗人为神秘主义者。”彼时已经吸食鸦片成瘾的柯勒律治在致信友人时写道,“可事实是,比起布莱克先生,我不过是深陷普通常识的泥潭。”当然,被布莱克搞糊涂脑袋的,不只柯勒律治一人。

从他的裸体主义,到他自创的晦涩的宇宙论,再到他生出的天使坐在树上的幻象,以及政治和宗教态度的标新立异——布莱克独树一帜的个性成为他的外壳,近乎坚不可穿。他的怪异并不是他的某一部分性格特质,而是他的全部本身,正是这一点,使人对他望而却步。布莱克在谈及自己的插画诗作时曾说,“我的设计风格本身就是一个物种”。或许,布莱克本人也最适合被归为一个独特的物种。

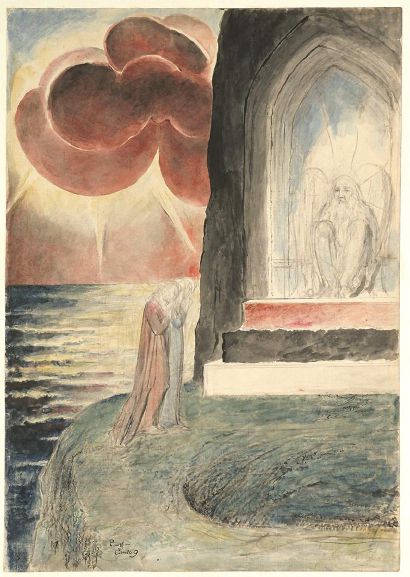

威廉·布莱克《但丁与维吉尔靠近炼狱守门天使》(1824–7)

不论怎样定义布莱克——称他为诗人、先知和贤者,或是像伦敦泰特不列颠美术馆的海报上那样,戏剧性地宣称他“反 叛、激进、革新”(Rebel,Radical,Revolutionary)——布莱克自始至终首先是一个职业艺术家。他的一生中,大部分时间是一位备受尊重的、自己开业的雕刻家。他将傍晚献给水彩画和浮雕蚀刻——均为畅销的美术作品,只有到了夜深人静的闲暇片刻,他才成为一名诗人,写下零星片段。

传统来讲,艺术家和诗人密不可分。布莱克的插画诗集以及他在插画中创造出的浮雕技艺,也正是源自当时出版技术的局限。然而,布莱克的许多同辈及他的支持者在读了他的《乌里森之书》(The First Book of Urizen,1794)、《欧洲:一个预言》(Europe:a Prophecy,1794)及《洛斯之 书》(The Book of Los,1795)这类作品后,却深感困惑。不过,就算他们无法理解这些晦涩的诗句,他们却一定可以理解这些文字所配图画的力量。布莱克自知这些插画有利可图,因此有时他会删除文字,将画册作为独立的艺术作品出售。少了文字,这些图画能够反映普世的主题。对布莱克而言,他的幻象并非纯洁得神圣不可侵犯。

布莱克在创作他的一些神秘主题作品时,也采取了同样的实用主义原则。他在人生的最后十年,创作了100个幻象人物素描。约翰·瓦利(John Varley)是布莱克晚年最重要的赞助人。瓦利不仅是英国水彩画大师,也是唯灵论的占星师。每晚从十点开始,直至次日凌晨三点,两人会进行通灵(期间瓦利总会睡着)。瓦利会让布莱克将他在星界中所见的幽灵形象画下来。布莱克则会画出诸如英国历史人物瓦特·泰勒、大卫王以及所罗门这类形象。重要的是,瓦利会买下布莱克的这些素描。

一次通灵中,瓦利要求布莱克留意威廉·华莱士的幽灵,没过多久布莱克就找到了他。“就在那儿,他就在那儿,他看上去多么高贵——快把我的纸笔拿来!”布莱克一边喊着,一边开始作画,但又停了下来。“我没法画完,爱德华一世挡在我们之间。”“真走运,”瓦利说,“因为我也想要爱德华一世的画像。”根据画家约翰·林内尔(John Linnell)所说,瓦利“相信布莱克幻象中的现实,超过相信布莱克本人……正是瓦利激发了布莱克,让他看到或想象出历史人物的肖像。”布莱克,林内尔口中“一个对荒诞会心一笑的人”,当然乐于利用赞助人的诚恳与信任。

布莱克的神话寓言《乌里森之书》序言页(1795)

布莱克最著名的作品之一《跳蚤的幽灵》(The Ghost of a Flea,1819—1820)便是这么诞生的。一次,布莱克告诉瓦利,他看到一只跳蚤的幽灵,但没法画下它:“我希望我当时画下来了,我应该画,如果它再次出现!”看哪!他急切地望向房间的一角:“它就在那儿,把我的纸笔拿来,我得看住它。它过来了!它急不可耐地吐出舌头了,它端着盛满献血的杯子,皮肤金色和绿色相间,浑身是鳞。”不管他是亲眼所见,还是有心玩笑,不论他是为了钱,还是真假参半,他笔下的怪物都的确令人不安。

布莱克的艺术生涯,可以说长久以来都在寻求认可。1757年,他出生在伦敦苏荷区的小康之家,早早便立志当艺术家。他先是受到父母鼓励,在雕刻家詹姆斯·巴塞尔(James Basire)门下做学徒,又在威斯敏斯特教堂潜心拓印。1779年,他进入皇家艺术学院(RA),接受正规美术训练,先是学习雕塑写生,接着画模特,同时他还接受将“历史绘画”(描绘历史、圣经故事、莎士比亚文学和经典神话中的场景)作为首要形式的传统艺术训练。

尽管布莱克对哥特艺术和米开朗基罗(当时名气稍逊拉斐尔)的热爱令他与皇家艺术学院的院长乔舒亚·雷诺兹(Joshua Reynolds)产生分歧,但他从未质疑过学院第一流风格的卓越性。纵观布莱克的艺术生涯,他的创作从未关注人物肖像或风景这类次要主题,他的绘画可以被视作“历史绘画”的变体。

大约在1809年,布莱克曾谈及自己的艺术观。“油画是在画布上的绘画。”他说道,“而雕刻是在铜版上的绘画,仅此而已。绘画是一种执行,仅此而已,最好的画家必定是最好的艺术家。”尽管布莱克接受了高质量的训练,他从未是最好的艺术家。他渴望创作壁画和祭坛装饰品,渴望让艺术回归米开朗基罗般的宏大、力量及原创性。然而,他自己的绘画手法却十分基础,他对技巧的理解也很片面,他的画幅很少超过一页纸。作为一名绘图师,他也有局限性:他的绘画风格太矫揉造作——他笔下的身形过于细长,头部的描绘无明显特色,他对比例、关节的结合、角度也兴趣寥寥。

必然,布莱克的同辈会认为他古怪又平庸。1809年,他为罗伯特·布莱尔(Robert Blair)的诗《坟墓》设计了一版插画,小获成功后,他在弟弟位于苏荷区的男装店顶层举办了一场个人画展。“如果艺术是一个民族的荣耀,”他写道,“如果天才和灵感是一个社会最重要的起源和纽带,最能明白这些道理的人会肯定我的作品,让我通过展览对国家尽最大的责任。”无人与他分享这种观点:前来看展的人寥寥无几,他未能售出一幅画,唯一的评论充满敌意,那位评论家宣称这些作品是“一个不健全头脑的狂野宣泄”。

布莱克时常被形容为自成一派,是一个创新而独立的局外人,是无荣耀可言的先知原形。某种程度上,这就是他,但也需要斟酌。布莱克绝不是同时代艺术家里唯一充满想象力并具有鲜明风格的。在他所属的艺术圈,亨利·富赛利(Henry Fuseli)、詹姆斯·巴 里(James Barry)和乔治·罗姆尼(George Romney)均能创作出古怪而强有力的作品,同时,富赛利和布莱克在皇家艺术学院的同窗约翰·斐拉克曼(John Flaxman)对布莱克产生过深远的影响。在欧洲大陆,戈雅(Goya),一位真正的艺术大师,通过令人不安的形象,展示着自己充满波澜的内心世界。在丹麦,阿比尔加 德(Nicolai Abildgaard)的 作品也时而能到达同样的强度。还有德国画家菲利普·奥托·朗格(Philipp Otto Runge),他 的想法也神秘极了。

如果说布莱克的宗教神秘世界——那些强烈的、拟人的形象(如乌里森、洛斯、艾尼萨蒙、泰尔),混合了基督教、古典和北欧神话主题——都只属于他一人,那么他对政治和社会的一些感知,则能引起更广泛的共鸣。他反对奴隶制,反对主流情感,他不信任正统宗教,也不信任祛魅的科学,他相信个体自由(包括一定程度的性爱自由),这一切使他在所身处的英国乔治王时代稍显尴尬,而没有完全格格不入。

布莱克的激进主义绝非反叛,即便是他与权威的唯一一次争执也并非外界所传的那样。1803年,布莱克与一个士兵扭打在一起。这名士兵指控布莱克袭击他并危害治安,声称布莱克曾高喊“国王见鬼去吧。士兵都是奴隶。”当他被送到英国奇切斯特的巡回法庭上,地方执法官很快判断证据是伪造的,并将他无罪释放。

这段插曲发生时,布莱克住在英国萨塞克斯菲尔法姆的一间小屋中,这间屋子归诗人威廉·海利(William Hayley)所有,当时他正委托布莱克为他的书绘制插画。尽管二人最终分道扬镳,但海利只是19世纪头十年间布莱克的众多赞助人之一,正是这些人确保了布莱克的经济独立。他们当中最坚定的一位当属托马斯·巴茨(Thomas Butts),他是一个公务员,负责军队的制服供给,他对布莱克的赞助持续了二十年之久。巴茨一度拥有布莱克的200多件作品,很多都收藏在他开办的一所女校。布莱克的其他仰慕者和赞助者还包括艾格蒙特伯爵三世、约翰·林内尔、风景画家塞缪尔·帕尔默(Samuel Palmer)及被称作“古人”的一群牧民。

这次布莱克展的策展人还有意强调一点:布莱克的妻子凯瑟琳(Catherine)才是他最重要的助手。她不仅操持家务,为他处理账务,应对每一次经济危机,还帮助他压印、上色。他们结缘于一次不寻常的恋爱。布莱克因上一段失败的感情而悲伤,他向凯瑟琳倾诉。“你可怜我吗?”他问她。当凯瑟琳表示可怜他,他却说,“那么我爱你。”两人的婚姻经受住了岁月的考验,尽管中间并非没有嫌隙。尤其是根据诗人斯温伯恩(Swinburne)的记录,有一次,布莱克“因父权情结,提议在本就拮据多变的家里再娶一位妻子”。尽管如此,布莱克还是在人生尽头向凯瑟琳告白:“你一直是我的天使。”

某种程度上讲,如此的艺术、社会和家庭背景,更让布莱克的作品显得不同寻常。除却在技术层面的弱点,他算得上最杰出的平面艺术家,对设计有着直觉的感知。他的绝大多数以人体为中心的作品,尺幅很小,视觉观感却很宏大。在泰特此次展出的300幅作品中,最后展出的是著名的《亘古常在者》(The Ancient of Days),画里描绘了乌里森跪着钻出太阳,用一副尺规丈量世界。这幅画原是《欧洲:一个预言》的卷首插画。1827年,布莱克在生命的最后时日完成了这幅作品,并称“这是我最好的作品”。的确,这幅画色彩鲜明,加深了日落时分的鲜红,色调相较于布莱克别的上色作品更深,可以说是最有力量的典范之作。这幅内容宏大的作品画幅很袖珍,看似能覆盖一整面墙,令人联想到布莱克的英雄米开朗基罗,实际却不过一张A4纸大小。

布莱克的画作或许与文字有独特的关联,主要都是围绕《圣经》、弥尔顿、莎士比亚、但丁及班扬等典籍而作的插画,但他最大的创新却还是在视觉层面。例如,他的插画绘本,可说是中世纪装饰手抄本的变奏,采用浮雕蚀刻的技法。他将这种技艺称为“地狱法”,宣称这是他死去的弟弟罗伯特在梦中传授与他的。传统的蚀刻用酸烧掉刻痕,浮雕蚀刻(布莱克没有留下这种技术的详细介绍)则是烧掉金属板,让文字和设计图样浮现挺立。布莱克的独门绝技不止浮雕蚀刻,他还为蛋彩画法着迷,这种技法用蛋清和蛋黄取代油来调和颜料,但在桃木板上可以与油和墨同时使用。不过,这种对古老技法的怪异尝试,并不是每次都能成功。

1795至1805年间,布莱克完成一个12幅巨型作品系列,其中包括海底的牛顿,以及野蛮爬行的古巴比伦王。这个系列是布莱克更进一步的创新,他并非直接在纸上作画,而是在硬纸板上先画设计图样,然后压一张纸,才开始上色,运用水彩和墨,完成作品。这种混合技法,让绘画表面的纹理更丰富,是采用其他方式无法达到的。

从泰特布莱克展的规模,就可见布莱克天马行空的想象空间和惊人的创造力。溺水的乌里森,蜷着膝盖好像要一头扎进泳池中;四幅启示录里的红龙的骇人形象——就好像恐怖电影里的莫罗博士身上长出了超人的肌肉、蝙蝠的翅膀,头顶出了犄角,身上布满鳞片。《欢乐日》(Glad Day)是狂喜版本的达芬奇《维特鲁威人》,呈现了人类的自然状态。布莱克画中的形象冲破天际、穿过火焰起舞,他们蜷缩、跳跃、行进、拥抱,肆意伸展,或像音乐剧的主人公一样挥动着手势。对布莱克而言,人体呈现出各种造型,有无尽的表现力。

这次展品之全面,甚至会使观展人感到疲惫。人们能看到布莱克对艺术高度的专注,这种专注贯穿了他的全部艺术生涯,从未有消退。展览还体现了布莱克作品在如此地扎根于他所处的社会和艺术环境的同时,具有的超越时空的不朽性。就算与透纳(Turner)和康斯泰勃尔(Constable)这些更为人接受的艺术家相比,布莱克显得格格不入,但三人之间却有诸多联系。布莱克常在伦敦北部的汉普斯特德荒野散步,不时会偶遇康斯泰勃尔,他还曾公开表示过自己对那位年轻画家的仰慕。这三人尽管各具特色,却都是极具观察力的艺术家。如果说透纳和康斯泰勃尔成功地诠释了外部世界,布莱克则坚定不移地凝视着想象的世界。

(编译自Michael Prodger,“William Blake’s design innovations”,《新政治家杂志》)