2019年中国儿童文学:“混沌”中的生机与丰盈

来源:文艺报 | 陈恩黎 2020年02月14日08:59

在日复一日、无声流逝的光阴中,2020年已如潮水般向我们涌来。站在新年的入口,回眸、挥手,似乎是现代人必不可少的一项仪式。2019年的中国儿童文学从历史中走来,走向新世纪的第二个10年,念至此意,遂以“混沌”一词为线,试着串联起过往一年中国儿童文学漫天飞舞的花瓣,绘制出一幅悦人眼目的文学图景。

2020年初,2019年度的美国凯迪克绘本大奖(Randolph Caldecott Medal)如期颁出,摘得金奖桂冠的作品为苏菲·布莱科尔的《你好灯塔》。4月,中信出版社即推出中文版。十余年前,我为了寻找得奖绘本而在上海福州路外文书店里“上穷碧落下黄泉”的情景还历历在目,欣喜甚至雀跃于中国童书出版业如此快速地走向全球化与专业化。

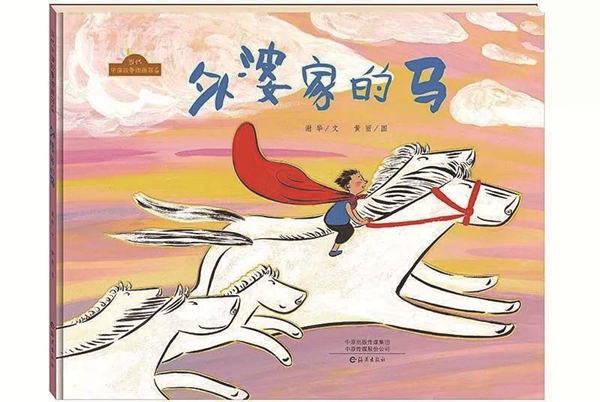

对今天的文学来说,没有权威奖项的存在是难以想象的。在无数的出版物中,获奖的作品犹如大大小小的灯塔,屹立于永恒流逝的时间之海中。属于2019年的中国儿童文学的灯塔依次放射光芒:《外婆家的马》(谢华 文 黄丽 图)、《一只特立独行的猪》(王小波 原著 张宁 改编/图)、《车票去哪里了?》(刘旭恭 文/图)、《同一个月亮》(几米 文/图)和《一起去动物园》(林伯廷 文/图),这5部作品获得了第6届“丰子恺儿童图画书奖”。

《耗子大爷起晚了》(叶广芩)、《有鸽子的夏天》(刘海栖)、《焰火》(李东华)、《追寻》(徐鲁)、《野蜂飞舞》(黄蓓佳)、《一颗子弹的飞行》(白冰 文 刘振君 图)、《别让太阳掉下来》(郭振媛 文 朱成梁 图)、《伟大的战役》(安德烈·安蒂诺里 文/图)、《头部与尾部:昆虫》(约翰·坎蒂 文/图)、《安海度亚娜》(罗杰·米罗 文 玛利亚娜·马萨拉尼 图)、《鞋尖朝外》(龙向梅)、《百万个明天》(秦萤亮)、《大山里来的孩子》(翌平)和《只是一篇作文》(王文华),这14部(篇)作品摘取了2019年度的“陈伯吹国际儿童文学奖”。在第27届布拉迪斯拉发国际插画双年展中,《别让太阳掉下来》(郭振媛 文/朱成梁 图)获得了金苹果奖……

这是一份充满荣耀也充满启示的名单。名单中的很多作品并非初版于2019年,但因为获奖,它们得以挣脱时间的封印,重回阅读者的视野中心,成为2019年中国儿童文学的一份子。它们中的佼佼者,还将从2019年走向遥远的未来。奖项的设置,就这样悄然撼动了时间的布局,让过去、现在与未来的界限变得模糊与“混沌”,让优秀的文学得以在“混沌”中变得不朽。

2019年的这份名单还彰显了一种气度。它打破政治、文化乃至文类的疆界,欣然拥抱了全球化和商业化,以更为饱满的精神面貌大踏步地走向融媒时代。于是,在儿童文学的疆域和版图的开放与“混沌”中,我们得以看到中国儿童文学创作与研究的可能性,出版与传播的可能性,以及阅读与批评的可能性,得以看到儿童文学内部蕴藏的磅礴生命张力与宏阔的阐释空间。

倘若将目光聚焦在2019年儿童文学创作的具体成绩方面,我们不妨先从刘海栖的《有鸽子的夏天》谈起。小说讲述的是50多年前一个北方小城里的童年故事。在这部小说中,作者个人所显示的文字功力自不待言。当这份功力与通透练达的人情世故融会贯通后,则开创出儿童小说的一番新天地来。如果硬要给这番新天地一个命名,“世俗性”也许是个不错的称谓。

阿城在《闲话闲说》中这样写道:“世俗里的‘世’实在是大;世俗之大里的‘俗’,又是花样百出。”中国人的生活和文学,就是在一个独特的世俗体系中一路走来,开枝散叶。《红楼梦》《老残游记》《倾城之恋》《围城》《洗澡》《受戒》……无论文学史家如何给这些作品分门别类,它们在作为读者的我眼里都有一个共同的特征:好看。这好看,与作家深藏不露地写出了各色世俗之相是分不开的。文学中的世俗其实很难写,它要求作者既能对现实的世俗设身处地、感同身受,又能对现实的世俗冷静旁观、超然超越,儿童文学的世俗可能更难写,因为儿童文学宿命般地还要和教育如影随形。好看的儿童文学不把童年安置在粉红色的泡沫中,也不把童年浸在苦大仇深的酱缸里,好看的儿童文学应该坦然接纳童年的弱小、粗粝与不美好,诚恳地把童年还给世俗世界,看着它自在自为地生长。

《有鸽子的夏天》描绘了镌刻在贫困与饥馑底色上的童年景象。用文字铸造个体或集体记忆的石碑,是文学的基本功能之一,而铸造的方式则关乎文学的多样性和写作的个人性。没有人会喜欢贫困与饥馑,但它们恰恰又是几代中国人的真实生活经历,亦或是一代人的童年记忆。在《有鸽子的夏天》中,世俗的“混沌”就是包裹贫困与饥馑的诗韵。因此,小说得以挣脱“礼下庶人”和“礼下儿童”的束缚,读者得以在贫困与饥馑之中仍看到坚韧的生机,仍看到孩子们奔跑、游戏的身影。

文学的世俗还深藏了诗性的正义。这也是一种“混沌”,在现实的无情与理想的温情之间游荡。就《有鸽子的夏天》而言,这诗性的正义始终若隐若现于柴米油盐、鸡飞狗跳的世俗景象之中:那堆又被孩子们“嘿哟嘿哟”搬到二老扁家的煤饼子,那两只终于被还回来的鸽子,还有那一小块郭一刀送给“我”的猪肝。与此同时,小说还发掘了一个成人与儿童“共生演化”的空间,这是经验的理性与天真的感性之间的冲突与互补。就《有鸽子的夏天》而言,“共生演化”的空间成就了一股草莽元气。

这是一个文字与图像“共生演化”的“混沌”时代。其实,在儿童文学的前世今生中,图像始终相伴左右。1658年,捷克教育家和哲学家夸美纽斯出版了《图画中见到的世界》;1864年,专门为《笨拙》杂志供稿的政治漫画家坦尼尔开始与卡罗尔合作,为《爱丽丝漫游奇境》绘制插图;1902年,毕翠克丝·波特的《彼得兔》正式出版。这些都是在儿童文学史和童书出版史上耳熟能详的里程碑事件。

图像与文字之间存在着既相互依存又相互对抗的缠绕关系。当下我们把图画书创作与推广的目标受众基本定位于幼儿园以及小学低段的儿童,这是不是儿童文学的一种“自我设限”?事实上,洞悉图像的形塑功能和隐喻方式将是“读图时代”儿童文学研究一门亟待补上的功课。第6届“丰子恺儿童图画书奖”获奖作品《外婆家的马》和《一只特立独行的猪》的创作过程以及最后的脱颖而出就是对“共生演化”规律的生动演绎。

《外婆家的马》的文字故事来源于作家谢华若干年前创作的一个作品,其写作灵感源于她和小外孙的真实日常生活。谢华以精简、朴素的文字描绘了幼儿的白日梦想象和成人养育者与幼儿之间的有趣互动,这为日后的图画表现提供了广阔的创意空间。而画家黄丽则精准把握了故事的结构,以茂陵的汉马造型为原型,描绘出一匹匹灌注幼儿精气神的“梦之马”。最终,图画书《外婆家的马》创造出了一个立体、动态的“隔代教养的空间”。在这个空间里,图像与文字、成人与儿童的“共生演化”有机融合在了一起。

图画书《一只特立独行的猪》则又是另一种“共生演化”,原文本是王小波的同名杂文,其文其意可能均非为儿童所能理解。但张宁对原著进行了视角转换、抽离复杂时代背景、增添小猪成长细节和儿童见证者等一系列大刀阔斧的改编,从而实现了成人文学的儿童化。这种儿童化绝非幼稚化,因为原著中自由、自强和独立的精神内核被完整地保留了下来。为了表现原著内蕴的精神力量,张宁采用“剪布法”并借鉴古朴的汉画风格来铺展故事。布艺拼贴画面所呈现的强烈肌理质感与质朴、温暖的气息和原著所要传递的精神有着高度的匹配性。最终,这本图画书延展出文字的触须所无法抵达的另一层表意空间,完成了一种智性精神的代际传递与演化。

理解了上述的一系列“混沌”,便能理解当下中国原创图画书所面临的挑战。文字作者尤其是成名已久的作家们要如何克服曾经的写作惯性、克服不自觉的文字的傲慢?画家们在追求民族化的视觉效果时要如何避免陷入装饰性和风格化形式的诱惑,从而让图画有效、有机地讲述故事?跨国界合作时,持有不同语言和文化结构的文字作者与图画作者要如何揉碎各自的“特殊性”而成就“普遍性”等。