王强︱语言的焰火:谈谈我的乔伊斯收藏

来源:澎湃新闻 | 王强 2020年03月17日09:03

在现代文学史发展的每一阶段,乔伊斯都是一个代表性人物,他表达了他和我们时代的实际症候。

——帕特里克·麦克基(Patrick McGee)

这些年读康德,越来越觉得乔伊斯与康德在精神上如此契合。他们探讨的是可知世界的有限性和理性(其中的知性)认识的限度,以及知性本身无法企及却可以借助理性不断逼近的另一世界——不可知却可想象的理念世界。 康德哲学上的 “哥白尼式革命”将此前以自然/对象(本体)为中心、认识主体围绕自然/对象(本体)而“旋转”的认识范式颠倒过来,变为以认识主体为中心、自然/对象(本体)围绕认识主体而“旋转”这一认识的新范式。乔伊斯文学上的“哥白尼式革命”将此前文学文本与阅读者之间的关系“倒置过来”,读者从文本的“被动消费者”,变为文本改造/再造的“积极参与者”。在科林·麦凯布(Colin MacCabe)看来,《尤利西斯》与《芬尼根守灵夜》所关注的不再是通过语言来“再现经验”,而是通过“瓦解再现”来“体验语言”。

乔伊斯的文本为什么难读?因为他不仅要用精湛的叙事技巧将多层次、多侧面、令人眼花缭乱的生活“现象”呈现出来;他还不得不改造并创造语言,努力令其帖服于“存在现实”或“实在本身”。如果说《爱丽丝漫游奇境记》《镜中世界》的刘易斯·卡罗尔与《胡诌诗集》的爱德华·李尔有力突围了英文单一语言的局限;乔伊斯则创造性地彻底击碎英文的种种限制,将语言的“单一性”扩展为语言的“复调性”,从而企及了语言的“世界性”。作为这一语言改造和重构的结果,“词”与“物”、“语言”与“实在”、“地方”与“世界”、“时间”与“永恒”最终在乔伊斯文本中实现了几近完美的叠合。“正是语言世界创造了物质世界。”乔伊斯独特的文本实践和其跨时代的艺术成就,在时间上提前了许久,为法国思想家拉康这一关于语言与世界间关系的论断呈现了难得一见的范本。某种意义上说,乔伊斯在哲学领域之外,承续了康德知性借助于认知主体的“时间观”和“空间观”,对外部经验材料进行“能动建构”,从而构成现象界知识之“客观性”的文脉,开启了海德格尔从时间中“此在”(人)出发再思“存在”这一不同的新的思想之径。耐人寻味的是,《尤利西斯》1922年面世五年之后,普鲁斯特《追忆逝水年华》与海德格尔《存在与时间》于1927年同年出版。此后,在西方文学与哲思中,“时间”不再仅仅是人的“认识形式”而成为人的“存在形式”。“回到事物本身”也就意味着“回到现象本身”,因为所谓“世界”就是“我”所“看到”的那个样子,是“全部”而不再是“本体”的“对外呈现”。挣脱了“本体”的“现象”不再被视为“客观对象”,而成为“意向性对象”,即世界的“意义”唯与“我”如何“看”它相应。法国小说家、文学批评家马塞尔·布里昂(Marcel Brion)精辟地指出:“如果对许多人而言,乔伊斯的著作就像爱因斯坦的著作一样难读,这或许是因为他们两个人都发现了世界的一个新的维度,若没有某种不折不扣新的指引,这一新的维度是无法得到理解的。”

《尤利西斯》是一部“白天之书”,“是白天完整的现实”(廷代尔)。它描写了6月16日布鲁姆一生中“最漫长的”一天(十八个小时)。白天的本质要靠一种属于白天的语言呈现。而《芬尼根守灵夜》,乔伊斯说,它是一部“黑夜之书”,“是夜晚完整的现实”(廷代尔)。它写的是漆黑暗夜下的意识与梦境。呈现意识与梦境的世界则需要一种属于它的语言才能完成。乔伊斯对雕刻家奥古斯特·苏特说:“我已经把英文用到头了。”对贝克特说:“我让语言睡觉了。”对迈克斯·伊斯门说:“我要写夜晚,我真的没有办法按照文字的正常联系运用文字,我感到那样写法不行。按那种办法写出来的文字不能表达夜晚的事物情况,通过不同的阶段——有知觉的,半知半觉的,然后是无知觉的。我发现按照文字正常的联系和结构,这是没有办法表达的。到了早上,当然一切又都清楚了……那个时候我就把他们的英文原样归还给他们。我并不是要把它永久消灭。”乔伊斯“恢复了生物的节奏之感与精神的节奏之感”(马塞尔·布里昂)。“语言”逼近“存在”。可以说,在乔伊斯那里,“语言”摆脱了“外在于”世界、“外在于”人的某种次级性存在或“再现工具”的地位;“语言”成为“世界”和“人”的“存在方式”。剧作家贝克特宣称,乔伊斯书写的“不是关于事物的什么东西”;他所书写的“就是事物本身”。这正是令人费解的乔伊斯文本不朽之所在,也恰是我痴迷集藏乔伊斯的根由。

现在,从版本、装帧的角度,浏览一下我的乔伊斯著作收藏。

《一个青年艺术家的画像》

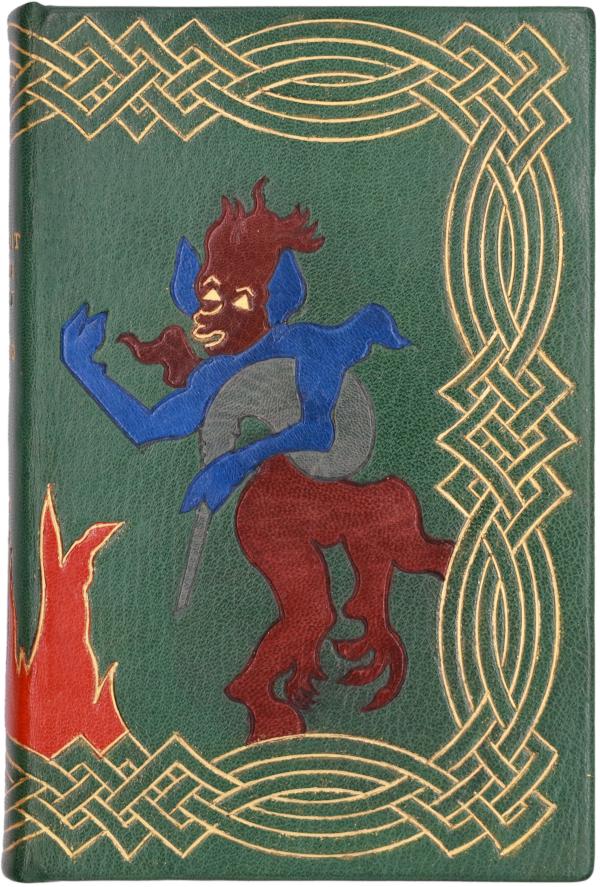

《一个青年艺术家的画像》( A Portrait of the Artist as a Young Man),伦敦:Jonathan Cape Ltd.,1928年六刷(此著初版由伦敦自我主义者出版社于1916年推出)。此册为乔伊斯题赠本,赠言曰:“赠George Cosgrove,詹姆斯·乔伊斯,1929年6月5日,巴黎。”与《尤利西斯》和《芬尼根守灵夜》均推出乔伊斯签名限印版不同,此著乔伊斯签名甚罕见。这是美国著名装帧家重新装帧的作品。绿色哈麦丹山羊皮全皮装。书封的装帧设计灵感来自爱尔兰中世纪手稿里首字母的彩饰图案。烫金印中世纪凯尔特结为边框,框中以彩色镶皮呈现象征冲动的魔鬼和地狱的火焰。包布书匣上是褐色贴皮的都柏林城市天际线。

从收藏角度讲,如果初版初刷能找到原装的,即出版时的原书封、出版时的原书衣且品相极佳者,当然是求之不得的,因为它原汁原味。但大多早年出版的书,品相往往不佳,有些可能略有残缺。这种情况下,经修补重装的也是有价值的,特别是经著名装帧家重新装帧的作品。

《一个青年艺术家的画像》是一部关于“成长”的自传性小说。“通过一个个体的语言的演化,展示了一种想象力的成长”(麦克尔·施密特)。可以说,斯蒂芬·迪达勒斯即是乔伊斯的“第二自我”(alter ego)。然而,这一文本却一反“成长小说”的传统,没有极简式线性地描述一个年轻理想主义者精神的反叛。伴随斯蒂芬的成长历程,年轻艺术家与爱尔兰僵化的社会、文化和创造力诸环境日渐疏离。这些环境先是威胁着要约束、继而威胁着要扼杀正在求索和成长的年轻艺术家的想象力。为呵护“自我生成”的“种种可能性”,“沉默、流亡和狡黠”成为斯蒂芬自我防卫的有效手段。这部独特的小说鲜明展示了乔伊斯娴熟的故事叙述技巧和艺术创作习惯,那就是,从生活或经验中随手拈来的东西,一经他妙手转换,这些东西便会成为他艺术恰当的题材。乔伊斯充分信任读者,让读者肩负起从一章到另一章、从一个场景到另一场景、将事件与事件自由连接起来的艺术责任。在休·肯纳(Hugh Kenner)看来,与伦勃朗以同一年龄的智慧通过同一年龄的手阐释同一年龄的身体及体质特征创作的“静态的”自画像不同,乔伊斯“画像”的对象在画像空间里经历了从出生到二十岁的成长历程,但在画这一画像的过程中,“这位艺术家”却多活了十年。乔伊斯打破空间上将画家与对象彼此安置于某种固定几何关系之中并借助于时间中的类比将其实现的那些“透视法则”。乔伊斯笔下,“对象”与“视点”不再是“静态的”,两者同时都在“运动”,而且彼此运动的速度亦不相同。因之,《一个青年艺术家的画像》“也许是文学史上第一件立方主义的作品”。

《都柏林人》

《都柏林人》(Dubliners),伦敦:Grant Richards Ltd.,1914年,初版一刷;印数一千两百五十册。一千两百五十册中,由Grant Richards书坊先行装订七百四十六册,于1914年6月15日在伦敦首发;其余五百零四册海运至纽约的B. W. Huebsch书坊,之后于1916年12月15日至1917年1月1日期间在美国出版。这一册是美国装帧家使用紫色哈麦丹山羊皮重新装帧的作品。乔伊斯一辈子酗酒,是个不折不扣的酒鬼。装帧元素包括硕大的酒瓶、自行车、屋舍入口处、都柏林教堂,以彩色镶皮书封诠释日常生活中的乔伊斯及其与天主教内心冲突的现实。《都柏林人》是乔伊斯早期短篇小说集,从封笔到出版等待了九年。此集中弥漫着的“怪异恐怖的柔情”伴随了他颠沛的一生。多年的衰败与经济的停滞不前,令二十世纪初的都柏林“瘫痪”为一座生活艰辛、深陷绝望的城市。诗人叶芝等发起爱尔兰文学复兴运动,期望通过新的艺术作品恢复爱尔兰民俗,以此促进民族认同。乔伊斯有意回避这一如火如荼的运动,认为这一运动过于心胸狭窄、粗野偏狭、自我封闭。他坚信“文学的真理”不在于借助往昔经过美化了的镜头来审视爱尔兰,而是应该像他在《都柏林人》中所做的那样,以“现实的”和“无所畏惧的严苛”来审视现代爱尔兰经验。他试图通过他“精心擦拭的镜片”,让陷于“精神/道德瘫痪”的同胞好好看看他们自己的真实——“我们愚蠢、滑稽、呆滞、腐败,但我们仍值得同情”。乔伊斯真正的企图乃是,借助于《都柏林人》,再次唤醒“爱尔兰良知”,从而为“我的国家带来精神上的解放”。

《显形录》(The Epiphanies,又译《灵显》),纽约:Vincent FitzGerald&Co.,1987年限印版初版(《显形录》笔记手稿,其中二十三段为乔伊斯本人手书,余者为其弟斯坦尼斯劳斯抄录,1965年首次在《迪达勒斯的工作坊》一书中面世,罗伯特·斯科尔斯编订段落顺序);未装订册叶,印数五十。此册编号31。此版内文纸张尺寸与乔伊斯原稿尺寸一致。此版含四十六帧蚀刻画、数幅水彩原作、拼贴画和手裁图案。著名美国乔伊斯阐释艺术家苏珊·维尔(Susan Weil)与画家马乔里·范戴克(Marjorie Van Dyke)以其原创艺术联袂阐释《显形录》每一段文字,并在书后签名及手书编号。这一幅是她们想象中的一个创意。打开书页,它是一个画面,对应的是乔伊斯《显形录》中的一段文字,远看像斜塔又像山;但合上书页仔细看,它其实是乔伊斯头像的不同层次。《显形录》是乔伊斯十八至二十一岁之间写作的四十篇散文诗式的简短文字片段,主题涉及童年经历、内心独白、游戏、梦境、死亡等;而得之于梦境的“显形”(一系列相互关联的洞见与领悟的瞬间)则构成作者其后小说创作艺术形式的“源泉”(修改润色之后,《显形录》文字片段中,十三篇入《英雄斯蒂芬》,十二篇入《一个青年艺术家的画像》,四篇入《尤利西斯》,一篇入《芬尼根守灵夜》)。“显形”(epiphany)一词的希腊文原意是“出现”或“显现”,英文转义为“特异景象的出现”或“灵性启示”。乔伊斯使用此语意指“此前隐匿的事物本质蓦然显露”或个人“突然得到某种精神的启示”。他在《英雄斯蒂芬》中借主人公斯蒂芬·迪达勒斯作了如下描述:“所谓显形,他(斯蒂芬)指某种突如其来的精神显现,无论它是以言语或举止的粗俗出现抑或是以心灵自身难以忘怀的关头出现。他相信文人要格外精心地将这些显现记录下来,因为它们是最细腻入微也是最短暂易逝的瞬间。”使用“显形”一词之前,乔伊斯用过另一个希腊词“epiclesis”的复数形式“epicleti”(此词意为“求降圣灵文”,即基督宗教东派圣餐礼仪中的祝祷,乞求圣灵临在于面饼与葡萄酒中,化为基督的身体与血液;相当于天主教弥撒中的“圣餐变体”,Transubstantiation)。乔伊斯在致科兰(C. P. Curran)的信里用此词指称他《都柏林人》文本中的故事——“我在为一家报刊写作一系列‘求降圣灵文’,计十篇。我已完成其一(指《姐妹》)……为的是揭露许多人看来一个城市偏瘫的或麻痹的灵魂”。值得一提的是,曾有学者主张“epicleti”系对乔伊斯致科兰信手写体辨认时出现的误读,原词应作“epiclets”,意为“小史诗”(little epics)。不过面对一手文献,这一提法显得牵强无力,因为乔伊斯所致力的,恰是通过一种“文学圣餐变体”的做法,“将日常生活的面包”化为奇迹般文学的瞬间。这一点,乔伊斯自己说得再清晰不过。给斯坦尼斯劳斯的一封信中,乔伊斯写到:“弥撒的神秘与我正在尝试做的东西之间有着某种近似之处……通过将日常生活的面包转化为本身具有恒久艺术生命的东西,带给人们一种思想的愉悦或精神的享受……为的是他们头脑、道德与精神的提升。”

《芬尼根守灵夜》(Finnegans Wake,又译《芬尼根后事》《芬尼根觉醒》),伦敦:Faber & Faber Ltd.,纽约:The Viking Press,1939年初版一刷。大八开本,毛边。原书红色硬麻布包纸板书封。此刷为特别印装(与英美普通版同日推出),限数发行(英国一百二十五册,美国三百册),乔伊斯签名四百二十五册。此册编号2,曾为纽约书画藏家沃德·切尼(Ward Cheney)入藏。从收藏角度讲,编号2号往往意味着是在外面流通的“第一册”,因为第一册(编号1号)或是作者自己留下,或是出版商自己保存。绿色水笔笔迹是乔伊斯本人的签名。采用四部结构的《芬尼根守灵夜》以意大利思想家维柯《新科学》划分的人类历史四阶段(古埃及人把全部过去时间三分为:“神的时期”“英雄(酋长)的时期”“人的时期”,再加上维柯的“诸民族的复归时期”)为写作框架,对人类各个时期、各个层面和各个领域不断重复的从“坠落”/“堕落”到“复归”的存在与命运进行终极思考。为实现这一终极思考,《芬尼根守灵夜》将语言的“自然”或“本质”推向极限,建构了“恐怕是二十世纪唯一的、最最杰出的叙事丰碑,它可以媲美毕加索在《阿维农的姑娘们》或《格尔尼卡》中所企及的成就”(安德烈·布林克)。

这一册由美国著名装帧家使用锈色山羊皮装帧。封面封底以无色印压爱尔兰民谣“芬尼根的守灵夜”五线乐谱为边框上下两栏,边框中心的封面与封底分别烫金印压以线条勾勒的两帧乔伊斯半身像,封面半身像上、封底半身像上各叠加彩色音符贴皮图。请注意这里书脊的书名。装帧家用了“所有格”形式的“芬尼根的守灵夜”(Finnegan's Wake)而非乔伊斯去掉了“所有格”的书名(Finnegans Wake)。这里,装帧家是在跟乔伊斯逗乐与角力。你乔伊斯建构并创造了一个新的世界,可世俗之人眼里一定会将你努力颠覆的东西不假思索打回业已习惯的日常的原形,最终把它彻底消解掉。这一匠心巧妙的装帧设计,是要告诉乃至告诫人们,必须将书一页页打开。如果不真正打开这本书,不专注地去看它的书名页,读者会以为它就是脱胎于《芬尼根的守灵夜》而不是乔伊斯的《芬尼根守灵夜》。“芬尼根的守灵夜”是一首爱尔兰民谣,说的是酒鬼泥瓦匠芬尼根干活时从梯子上跌下来,摔破了脑壳,家人和邻里以为他一命呜呼,抬回家放在床上为死去的他守灵。众人说笑打闹,竟然动了干戈,打斗中酒坛子扔到躺着的芬尼根头边,死去的酒鬼竟被突如其来的威士忌酒香匪夷所思地拽回人间。原文中“wake”一词具有“守灵夜”“苏醒”“涌来”等意义。乔伊斯创造性地将民谣中所有格符号去掉。这一去,就有了更加丰富的含义。可以把它理解为复数——芬尼根般生存的群众苏醒了,群众如船尾扬起的水花般一波波涌来了。爱尔兰人乃至整个人类的堕落与复归。一流的装帧家和一流的画家一样,用自己独特的艺术与文学家进行旗鼓相当的深层次对话。他/她们不甘于仅仅作为文学家文字与思想的附庸。

《贾科莫·乔伊斯》(Giacomo Joyce),纽约:维京出版社,1968年1月1日初版一刷。枣红色硬麻布书脊包灰色白纹棉纸硬封,书脊自上而下烫金印书名、作者及出版社。书封近书脊左上角,微陷凹槽中嵌贴进一帧圆角长方形、白底红框、以黑色复刻乔伊斯手迹的纸质书名标签,配以与封面设计同款的灰色硬纸板书匣。书名页前的说明称,此版“仅限印一刷在全世界发行,此后,这一版式的正文不再予以重印”。此版含乔伊斯研究大家艾尔曼(Richard Ellmann)十七页长序和五页注释;十六页笔记本正文行对行印刷字体的转录;十六页笔记手稿页复刻(第1和第2页,15和16页,依据乔伊斯笔记手稿页原尺寸复刻,其余笔记手稿页依照原稿尺寸缩小后复刻)。如果没有机会收藏或一睹乔伊斯手稿原件,这个版本还是值得集藏的。

此集收录的自传性随笔,是乔伊斯《一个青年艺术家的画像》即将收尾而《尤利西斯》刚刚起笔的1914年写于意大利底里雅斯特(当时属奥地利治下)。不过,乔伊斯生前并没打算将其出版。此书现在的标题是后来出版时才加上去的。因第一次世界大战爆发,乔伊斯于1915年匆匆离开底里雅斯特赴苏黎世,此丢弃的手稿为其弟斯坦尼斯劳斯挽救得以幸存。

书名中Giacomo是意大利文的James,所以Giacomo Joyce就是James Joyce的意思。乔伊斯曾在意大利逗留过一段时光,靠教英文谋生。授课期间,他慧眼独具发现并影响了一位天才学生,这一学生就是现代主义文学殿堂级作品《泽诺的意识》(La coscienza di Zeno, 1923)的作者伊塔洛·斯维沃(Italo Svevo)。乔伊斯和斯维沃惺惺相惜,相互启迪,在现代主义文学领地均占据了崇高的地位,两位作家由文字神奇联结的友情亦成为文学史上的佳话。乔伊斯喜爱意大利语自不待言。他的第二个孩子是女儿,为女儿起名用的正是意大利语的Lucia(露琪娅)。“露琪娅”的词源意义乃“光明之神”,这隐隐抚慰着乔伊斯终其一生对于失明的莫大恐惧(他母亲临终前失明)。他需要“光明之神”来保佑自己疼爱的女儿。命运多舛(进了疯人院)的露琪娅·乔伊斯(Lucia Joyce)才华横溢,能舞善画。1936年,女儿生日之际,乔伊斯在露琪娅毫不知情的情况下,自费让巴黎“方尖碑书坊”(The Obelisk Press)将她早前完成的首字母彩绘一一排入收录二十三段乔叟诗行的“字母入门书”《乔叟ABC》(A Chaucer A.B.C.)出版,印了三百册。

同《一个青年艺术家的画像》主人公所处的年轻、充满局限的个性时期相比,《贾科莫·乔伊斯》时的乔伊斯步入了一个更为成熟的人生发展阶段。这些篇幅短小的“文字小品”或“印象”,记录了乔伊斯在底里雅斯特迷恋上一位不知名姓的年轻女学生,表达了乔伊斯的观察与性爱欲望,描摹了一位残酷冷漠的女生与一位老师间无法猜透的情愫,其中一些想法和意象用到了他后来的创作中。五十篇简短的“显形”,可视为乔伊斯为其后塑造布鲁姆这一角色而进行的“敏锐性”探索和练笔。文本采取吉姆第一人称叙述。吉姆之妻也叫诺拉,与乔伊斯之妻同名。可以说,吉姆即代表了乔伊斯本人。这一人物将之后的布鲁姆与斯蒂芬联系在一起,把内心世界与外部世界联系在一起。文本最后一节简短的冷嘲,以物神崇拜的象征作结:“爱我,就爱我的伞。”

1989年,纽约:Vincent FitzGerald&Co.为纪念维京手稿原件影印版出版二十周年及乔伊斯此作完成七十五周年,重新排印了这一插画版,编号发行,印数五十册,此册编号20。插画家苏珊·维尔(Susan Weil)是乔伊斯阐释艺术大家。她和出版人文森特·菲茨杰拉德(Vincent FitzGerald)两人专注于出版乔伊斯文字,选取乔伊斯一些短篇文字,用不同艺术手法阐释文字的思想,多层次呈现乔伊斯“百科全书”般的世界。画家和出版人签名并手书编号。入藏的此册,由美国新墨西哥州书籍装帧家普丽西拉·斯皮特勒(Priscilla Spitler)女士将书坊原版十二沓特制手工纸印刷、未加装订的散页精心缝制于布衬底之上,另加装灰色手工纸包硬纸板书封及绛紫色山羊皮书脊。

《处处有子女》(Haveth Childers Everywhere),巴黎:Babou &Kahane/纽约:The Fountain Press, 1930年;初版一刷,印数六百册;其中,使用极品手工制日本电光纸印制一百册,乔伊斯签名,此册签名本编号38;以手工制纯布纹法国维达隆纸印制五百册,没有乔伊斯签名。此册为后来《芬尼根守灵夜》一书先行刊发的片段(即第三部第三章最后一部分,532-554页)的单行本。美国装帧家使用绿色山羊皮全皮重装,封面封底彩色贴皮人物形象的细部以金线勾勒。乔伊斯、作者艺术灵感的缪斯荷马与女人、都柏林以及体现魔鬼般冲动的图案错落有致散布在封面封底和书脊上。

重装书的书芯非常关键。我收藏西书向有洁癖,品相至上。一百年的书册如果看上去果真像一百年的,我集藏它的兴趣就不那么大,因为我不想成为故纸的修缮者,为书的“衰老”所累;如果它看上去像才从印装坊出来不久,我会照单全收,因为它将更长久地保存下去,同时它不大衰老的“容颜”毋庸置疑见证过所有经手之人对它真切的爱。

《狐狸与葡萄》(The Mookse and the Gripes),印第安纳州波蒂奇:The Compulsive Printer,1977年;限印版初版,印数七十五册,此册编号6。三张书名页由三帧插图版画页组成,插画家约瑟夫·德安布罗西奥(Joseph D’Ambrosio)在每帧画上签名。也许,他试图以此呈现乔伊斯努力令词语与世界叠加在一起的艺术尝试。这个版本把一个首字母花饰扩展为整个文字版的版页框,充满了视觉冲击力。首字母花饰所代表的爱尔兰中古原素承载了现代人生活世界的感知。三帧彩色绢印画由约瑟夫·德安布罗西奥与出版商埃尔莫尔·蒙代尔(Elmore Mundell)在印数页共同签名。书封以独特的红色天鹅绒蚌壳书匣样式呈现,天鹅绒匣盖正中嵌入东正教教堂尖拱窗形金箔包浮雕式绢印画,画面以两个层次叠印一串葡萄及狐狸面部正面特写。《芬尼根守灵夜》中这则对伊索《狐狸与葡萄》寓言的创造性扩展重述最早见于1932年出版的《佘姆和肖恩故事二则》。“还有你,布鲁诺·诺兰,把舌头从墨水瓶里拿出来!既然你们中没有一个会爪哇语,我来把老寓言家的寓言全都放松自由地翻译出来。”(《芬尼根的守灵夜》第一卷,戴从容译,上海人民出版社,2013年)乔伊斯用这则寓言,模仿嘲弄1054年罗马教宗利奥九世和君士坦丁堡主教瑟如拉留的代表引发的东方(希腊)教会与西方(拉丁)教会关于“和子说”(filioque, “and from the Son”,圣灵是由天父和圣子而出)的神学争执(究竟圣灵是由天父而出还是圣灵由天父和圣子而出)。这次争执动摇了西方教会(罗马大公教会或天主教)“天主圣三”(“三位一体”)原理。此后,东正教与天主教分道扬镳。“狐狸”(一个儿子肖恩)象征拉丁教会,“葡萄”(另一个儿子佘姆)则象征希腊教会。

《英雄斯蒂芬》(Stephen Hero),纽约:新方向出版社1955年增订新版一刷。手稿原稿(散佚前多达九百十四页)的排印本初版1944年由新方向出版社出版,西奥多·斯宾塞(Theodore Spencer)编辑。初版排印底本使用哈佛大学图书馆保存的手稿。之后,耶鲁大学图书馆又发现二十五页手稿。乔伊斯书目专家约翰·斯洛克姆(John J. Slocum)和赫伯特·卡洪(Herbert Cahoon)在初版底本基础上,增补新发现的手稿,推出这一增订新版。此版除新序外,重印了1944年初版编者斯宾塞教授的长序,该序文详尽介绍第一批手稿发现的始末、比较手稿结构与写法同之后成书(即精炼浓缩的《一个青年艺术家的画像》)之间的异同与关联,分析手稿主题并强调其特殊的文学价值。入藏此册为精装。浅蓝色纸质书衣上印黑色字体书名等文字,鹅黄色布包硬纸板书封,书脊黑色字体。

集藏乔伊斯的历程,是在他创造力喷涌不竭的导引下,对浩瀚人性的理解与发现日渐深化且惊异不断的思想之旅,因为正如马戈·诺里斯(Margot Norris)揭示的那样,乔伊斯劳作之真正价值“在于它付出了巨大努力来丰富我们对于人的观念;当然,这是所有艺术的目标,然而在它这里,这一目标却是以尤为宽广与尤为错综复杂的方式成就的”。

这是一册伦敦的自我主义者出版社(The Egoist Press)1922年10月12日出版的《尤利西斯》。此英国版初版二刷使用第戎达朗蒂埃印厂莎士比亚书店初版一刷同一纸型,印数两千册,此册编号680。此版运抵美国的五百册,因审查者认为内容涉及淫秽,为美国海关全数销毁;而两千册中,装订另增勘误表者仅五百册。收藏此册的理由正在于这增加的八页勘误表。为何会有如此之多的勘误?由于当时英国判定此书为淫秽之书,在其本土不能出版,莎士比亚书店主人西尔维娅·比奇(Sylvia Beach)只能委托法国印书商达朗蒂埃。打字排版者都是并非精通英文的法国人。法国人只管码字,却并不深究码的究竟是什么字。而排印之时,乔伊斯依旧修改不辍,上版前的手稿涂改得乱七八糟,因而初版一刷的《尤利西斯》误植甚多。增订的这八页还并非完整勘误表。自我主义者出版社此版的封面样式也完全保留了莎士比亚书店的原版设计,如乔伊斯参与设计并定夺的素朴雅致的蓝底白字封面。

乔伊斯一生有很多迷信,蓝色是其中之一,因为他认为蓝色能够辟邪。早年他自我流放到巴黎的时候,母亲写信说要为他制一套衣装。他回信说衣装要蓝色的,而且希望也能为他买一顶蓝色的毡帽。另外,蓝色是当时希腊国旗的颜色。书封上白色字体的书名与作者名则代表着散布于蓝色海面之上的岛屿,因为这是一部向古希腊精神致意的作品。为寻找到能令乔伊斯满意的那种蓝色效果的纸张,达朗蒂埃走遍德国和荷兰。莎士比亚书店一版一刷是通过预售营销的。预售之后,比奇在当年莎士比亚书店的原址竖了一根旗杆,上面飘扬一面希腊国旗。对于下了订金的预购者,这既是鲜明的内容宣告也是对饥渴等待书籍到来的期盼的抚慰。此册是装帧艺术家重装作品,使用灰色摩洛哥皮,书封印黑色大号美术字,三栏竹节书脊。

这一册《尤利西斯》是莎士比亚书店版1930年最后一刷,二版。此二版与初版一刷不同的地方在于,自1926年第八刷起,版页字型进行了重新排定,因此1926年第八刷亦称莎士比亚书店版二版一刷。棕色半摩洛哥皮包白色亚麻布硬纸板装。

纽约兰登书屋1934年正式出版《尤利西斯》。我集藏的此册兰登书屋版为初版三刷。兰登书屋版版式疏朗美观。此册装帧使用红色摩洛哥皮,书封以浮雕式“装饰艺术”(Art Deco)风格烫金压印花饰书名,六栏竹节书脊第二和第四栏中印压黑底烫金花饰隔段的书名与作者名,余栏中烫金印压单朵花饰。

美国初版之前,还有一个版本也值得集藏,即1932年德国汉堡奥德赛书坊的《尤利西斯》。奥德赛版出了一册的布面精装本和两册的小窄开平装本,灰白色书封,枣红色字体,素朴大气。

这一部《尤利西斯》是莎士比亚书店1922年2月的初版一刷,印数一千册。从收藏角度说,这一部是集藏的典范。虽然它是此刷中的“普通本”(此刷尚有作者签名豪华宽纸本及美术纸宽纸本),似乎没什么了不起的地方。但编号255这一册却来头着实不小。它重要在什么地方呢?乔伊斯完稿之后,不断催问比奇,要求在2月2日这天必须见到印出来的成书。比奇选择第戎的达朗蒂埃之后,达朗蒂埃便全力赶制。2月1日晚,印完并装订出两部豪华宽纸本,一部编号901,一部编号902。印书坊连夜将此二册送上第戎开往巴黎的火车。第二天一大早,比奇急匆匆赶到巴黎火车站,等来第一班从第戎开来的列车。她拿到编号901和902两部书。她将编号901那一部交到乔伊斯手里。乔伊斯非常高兴,因为1922年2月2日那天正是他四十岁生日。编号902那一部,比奇回去放到书店展示橱窗里,不料一些预订者看到橱窗展示,争先恐后非要拿这一部先睹为快。比奇见事不妙,吓得赶紧将橱窗里的“902”收起。接下来几天,达朗蒂埃决定,先从后面“普通本”开印,开印编号段自251起。于是,这部编号255之书,就是2月8日从印刷机上下来不久送抵巴黎的“普通本”第五册。拿到编号255这一册的,是当年《芝加哥论坛报》欧洲版作家雷姆(George Rehm),他是最初下定金预订《尤利西斯》的购买者之一。2月13日他的一篇简短书评刊登于《芝加哥论坛报》。这算得上报章刊登《尤利西斯》书评中最早的一篇。当然,后来的研究者不大看得上这篇书评,认为不过中学生作文水准;但公允而论,他还是精准预测了这部作品的不朽。早年,饱读诗书的叶芝也未能斩钉截铁作出判断,据称他曾当面对乔伊斯说,“我不知道你是一座喷泉还是一只储水箱”。回到1922年2月13日这一时间节点上,雷姆之言属于先知般难能可贵。

我们欣赏一下编号255的装帧。莎士比亚书店初版的《尤利西斯》是供装帧家进行重装的最理想版本。为什么?比奇之所以将其装订得如此“朴素”与“脆弱”,不全是由于当时制作条件粗陋,她一开始即坚信,这样一部多层次多意义的作品,应当启发此书拥有者,依照各自的品味和独特的理解,将其外观进行创造性重装。她自藏的那一部使用蓝色摩洛哥皮全皮装帧,书口烫银,竹节书脊。

美国珍本书商拉里·奥肖内西(Larry O’Shaughnessy)与著名装帧家杰米·凯姆富(Jamie Kamph)共同策划此册重装。书封使用蓝色哈麦丹山羊皮全皮装帧(灵感得自比奇自藏的那一部)。设计主旨表现一位古希腊英雄尤利西斯与一位二十世纪爱尔兰人的灵魂的融合,如伯恩哈德·费尔所言:“它为什么叫作《尤利西斯》呢?它是一天之中的《奥德赛》,现代形式下的《奥德赛》……它不是按照时间顺序描述生活的。它以自由和理想的顺序展现人类灵魂中的一幅幅图画……把生活、生物学、心理学和宇宙地理学同时并列地纳入它的伟大胸怀。”装帧家令都柏林的城际线横亘于书封书脊书底所构成平面的底端;城际线上方无色印压一条水平的嵌条纹饰(这是古希腊文化中的一个重要图饰);嵌条纹饰从左至右等间距托起三根挺拔的古希腊神庙圆柱;嵌条纹饰下方书脊处分上下两行烫金印作者名。另一条水平的嵌条纹饰横穿于圆柱顶的上端,托起粗体烫金的书名。同为失明所折磨的乔伊斯和他艺术创作的鼻祖、古希腊游吟诗人荷马的两帧未画眼睛的头像,一个面向左一个面向右,烫金印压入书封的皮面。

1935年,纽约限印版俱乐部(The Limited Editions Club)推出《尤利西斯》插画版初版一刷,此版限印一千五百册。我入藏的此册编号1221。此版版式独特,散发着鲜明的艺术气息。著名现代主义画家亨利·马蒂斯插画二十六帧,软底蚀刻画(soft-ground etchings)六帧及马蒂斯人物构思素描稿。这一册是马蒂斯和乔伊斯双签本。乔伊斯用的是黑色水笔;他名字上方,马蒂斯用的是绘画的铅笔。这个插画版将马蒂斯构图的全过程展示出来,从草稿到中间修改稿再到最后成稿,分别用浅黄色、浅蓝色和白色三种颜色的纸张呈现。这是马蒂斯与乔伊斯精彩绝伦的思想对话。美国加州装帧家依照原封面精心制作了浮雕式马蒂斯裸体动感人物肉白色贴皮图案的褐色摩洛哥皮蚌壳式书匣。

这部《尤利西斯》是伦敦John Lane The Bodley Head 1936年的初版一刷。宽厚四开本。此版依照汉堡奥德赛书坊一版二刷正文印制,此刷印数一千册。乔伊斯为一百册仿手工纸印的豪华本签了名。入藏的此册编号27。此版在正文外增加附录三篇,别于其他版本。这是藏家极为珍视的独特版本,其版式疏朗开阔,字体优美,纸洁墨黑,纸张的大毛边十分考究,书顶烫金,藏家誉为“迄今为止(至1936年)《尤利西斯》所有版本中最漂亮的版本”。难得的是,奶油色全牛犊皮原书封烫金印压英国美术大家埃里克·吉尔(Eric Gill)设计的荷马式箭弓,将乔伊斯与荷马、现代精神与古代精神嵌入极简的艺术构思中。

英国小说家、文学评论家切斯特顿(Chesterton)尝谓,大诗人若对凡俗之辈隐晦不显,个中缘由不外以下两端——要么他们谈论的事物“大到无人可解”,要么他们谈论的事物“小到无人可见”。这也同样适用于后来者永远无法模仿的乔伊斯。得知乔伊斯离世消息之后,似乎代表整整一代小说家,凯瑟琳·安·波特在她笔记本中写下:“多亏了他,不然一直以来我们究竟该如何做才是?”

《尤利西斯》第十三章写教堂旁义卖集市焰火之夜,布鲁姆窥视坐在那儿不为所动的格蒂的情景,美妙细腻得令人窒息,金隄先生译得也格外传神:

她看了他一眼,视线相遇时,一下子一道光射进了她的心里。那一张脸盘上,有白炽的强烈感情在燃烧,坟墓般默不作声的强烈感情,它已经使她成了他的人……他的双手,他的面部都在动,她也感到全身一阵震颤。她向后仰起身子去看高处的烟火,双手抱住了膝盖以免仰天摔倒,周围没有人看见,只有他和她……她又向后仰……她尽量尽量地将身子向后仰好看烟火,有一样怪东西在空中来回飞,一样软软的东西,飞去又飞来,黑黑的。她看到一根长长的罗马蜡烛式的烟火从树丛后面升向天空,越升越高……她由于使劲后仰而满脸涨得通红,一片神仙般令人倾倒的红晕……她听任他看,她看到他看到了……这时一支火箭突然凌空而起,砰然一声空弹爆炸,然后喔!罗马蜡烛烟火筒开花了,像是喔的一声惊叹,人人都兴奋若狂地喔喔大叫,然后它喷出一股金发雨丝四散而下,啊,下来的是金丝中夹着露珠般的绿色星星,喔,多么美妙,喔,多么温柔、可爱、温柔啊!

然后,一切都露珠一般融化在灰暗的天空中:万籁俱寂了。

耐心翻开丛林一样盘结茂盛的乔伊斯文本,走进他奇异的想象力世界,领略那炫目如“万花筒”般“语言的焰火”,在遮蔽的存在景观一一为他“语言的焰火”照亮与穿透之时之地,踏入那变幻莫测的“词语之流”“思想之流”,再一次发现“生活的本来面目”(维吉尼亚·伍尔夫),领解其大睹见其小,因为正如乔伊斯所言,“如果《尤利西斯》看不得,那么生活就是活不得的”。