马雅可夫斯基,这位“灵魂没有一丝白发”的人死了

来源:深港书评 | 林颐 2020年06月28日08:31

1930年4月14日,弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·马雅可夫斯基自杀身亡。4月15日,《真理报》披露这则消息,语焉不详地将自杀原因归结为诗人罹患长期疾病的结果,声明“与诗人的社会和文学活动毫无关系”。事实真的如此吗?

通常来说,作家传记往往终结于逝世,至多再说几句后事及后世评价。但是,我们看到,瑞典斯德哥尔摩大学俄国文学教授,文学翻译家和畅销作家本特·扬费尔德撰写的《生命是赌注:马雅可夫斯基的生命与爱情》的余波要比一般的传记更内涵,它荡起的涟漪让人深思。

由于马雅可夫斯基特殊的死亡和他当时的诗坛地位,很多人都在私下传播诗人死亡原因的流言,尽管说法不一,但普遍认为,情人诺拉的过错充其量是最后一根稻草,几乎没有人相信马雅可夫斯基之死“与诗人的社会和文学活动毫无关系”。

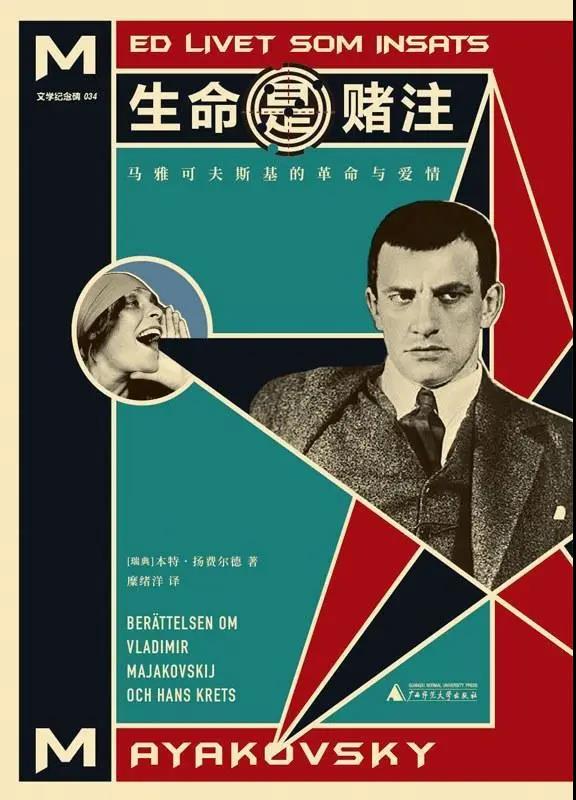

《生命是赌注:马雅可夫斯基的生命与爱情》 (瑞典)本特·扬费尔德 著 糜绪洋 译 广西师范大学出版社·上海贝贝特 2020年5月

马雅可夫斯基的爱情

在众多的发声里,有一位叫“莉莉”的女士,她说,假如她和奥西普在莫斯科,诗人就不会自杀。朋友们都认同她的话。莉莉是谁?为什么她对马雅可夫斯基有这么大影响力呢?

这部传记起笔于诗人生命的一个重要时刻。1915年7月,一个傍晚,在位于彼得格勒的莉莉与奥西普·布里克夫妇家中进行的诗歌朗诵会上,1893年出生的年轻诗人马雅可夫斯基当众朗诵了自己的长诗《穿裤子的云》。马雅可夫斯基自认为这是他的早期纲领性作品,这首诗歌的意义是不同寻常的,它还开启了诗人与布里克夫妇“奥普与喵喵之家”的先锋家庭模式,那是类似于车尔尼雪夫斯基作品《怎么办》所描述的开放婚姻。

莉莉是一位非凡的女性。在《生命是赌注》附录的《参考文献》里,扬费尔德提及,近年来在文坛更有吸引力的无疑是莉莉,而非马雅可夫斯基,莉莉那色彩丰富的生平是让人难以抵挡的诱惑。的确,《生命是赌注》花在莉莉身上的笔墨并不输于马雅可夫斯基,它也可以视为莉莉的一部传记。莉莉交往的情人还包括尼古拉·普宁、克拉斯诺肖科夫等众多知名作家或文化人士,她的罗曼史足以写成20世纪20年代俄罗斯的另类文学史。

莉莉是马雅可夫斯基的缪斯,是马雅可夫斯基真正迷恋的女人,他是她的仆人,服从于她的意志。而莉莉深爱的是奥西普,他俩是柏拉图式爱恋,激发奥西普肉体热情的是别的女人。马雅可夫斯基英俊的面容和荷尔蒙气息的魅力深受女士们的喜爱,他追逐女人,也被女人追逐,总是被绯闻和艳遇围绕。他的追求者包括莉莉的妹妹埃尔莎,作为一位有才华的女作家,埃尔莎也有很多追求者,其中包括作家罗曼·雅各布松。马雅可夫斯基在国外还结识了好几位白俄移民女性,美国的埃莉生下了马雅可夫斯基唯一的女儿。这些纠葛的情爱关系,构成了诗人短短36年人生的复杂体验,也是传记以“爱情”为副标题的原因。

莉莉对情欲和智识多样性的需求,是联结莉莉、奥西普和马雅可夫斯基现代家庭联盟的枢纽,出于对诗歌的共同爱好和相近的美学品位,奥西普与马雅可夫斯基所缔结的深厚友谊则是三人同居生活的信任基础。矛盾与嫉妒有时让人厌烦,可是,他们始终奉行“生活要在一起”。扬费尔德解释,不管三人行的“婚姻卡特尔”有多么招人议论,但在当时来讲,这样的自由恋爱关系并不少见,这类行为的基础始于十九世纪中叶对社会虚礼的挣脱,在大革命之后,连官方都支持这种“被解放的人”、尤其妇女解放的思想逻辑的结果。

马雅可夫斯基的诗歌

马雅可夫斯基的早期诗作,具有坦露情感、毫不遮掩的自传特征,作为一个立体未来主义者,诗人既追求抒情主人公的个人主义,又把语言当作表达自身创作个性的方法,首要的是重视物质的、实在的世界,崇尚标新立异的反美学,推崇具有自身价值的“自在词”,对古典主义艺术和现代性持虚无主义态度。正如阿赫玛托娃在《马雅可夫斯基在1913年》一诗里写的:“你摧毁的已经倒塌,/每个词语都蕴含一个判决。”

《穿裤子的云》基于诗人在1914年敖德萨期间的失恋经历而写,不过,这部长诗是按照开阔的视野构建起来的。诗人意识到,他不仅被爱情拒绝,也被社会拒绝,被格格不入的时代拒绝,被他们的先知拒绝。诗歌包含许多异乎寻常的“恋爱三角”:诗人、玛丽亚和“你们的爱情”,以及“你们的艺术”、“你们的制度”和“你们的宗教”。这些构成的“你们的世界”被看作是导致爱情悲剧的起因,必须要“打倒”。《穿裤子的云》最初命名为《第十三个使徒》,在反上帝的、异教的表述中涵纳了抗议社会不公的激进思想,从小提琴般的温柔到战鼓一般的轰鸣,词语和情感的转换与激烈程度极具冲击力。

四个“打倒”是诗人陷入孤独、“巨大的爱”无法得到周围回应的绝望呐喊。马雅可夫斯基擅长捕捉历史脉搏,即使是在爱情的私人经历里也要发现普遍的生活进程。“马雅可夫斯基真的很早就是一个革命者,”卢那察尔斯基曾经评价,“革命在他看来常常是某种可期待的、但又模糊的巨大幸福。他无法更准确地确定什么是革命,但他知道,这就是毁灭可恨的当下并且创造性地生发出伟大的、人人向往的未来。”(《卢那察尔斯基全集》第二卷)马雅可夫斯基怀着巨大的热情积极投身于革命诗歌的创作,于是,他从前拥有的个人浪漫主义的抒情特征逐渐让位于一亿五千万人(当时的俄国人口)步调一致的统一,“我”换成了“我们”,马雅可夫斯基的未来主义诗学也就变成了共产主义未来主义的诗学宣传。

比较马雅可夫斯基的早期诗歌和晚期诗歌,我们会惊讶于他对才华的挥霍。尽管他后来创作了别具一格的“楼梯诗”,用短促的音节和视觉效果的结构吸引读者的注意力,但是形式的新颖无法遮掩内容的贫乏和技法的单调,布尔什维克式的世界认识在诗歌里的反应越来越公式化,被列宁赞誉的、脍炙人口的《开会迷》等讽刺诗歌的政治含义也大于作品本身的文学价值。帕斯捷尔纳克曾经说过:“在一个完全简化的现实的缺氧空间里,他自己将氧气包抛在一旁。”(德米特里·贝科夫《帕斯捷尔纳克传》)扬费尔德感叹,这一代人就像十九世纪的浪漫主义者一样,过早地被燃尽,或者自己燃尽了自己。

马雅可夫斯基的时代

回到传记最后部分,那些作家对马雅可夫斯基之死的看法,难免兔死狐悲的心境。

《生命是赌注》也是一部时代传记。书中还讲到了阿赫玛托娃的丈夫古米廖夫被枪决,象征主义大诗人勃洛克病逝,未来派诗人赫列布尼科夫在贫困中去世,田园派抒情诗人叶赛宁自杀等事情,扬费尔德引述雅各布松的文章:“一代人的鼓舞者就是这样在这个世纪的二十年代,在三十到四十岁之际遇害了,而他们中的每一个人都意识到了自己注定灭亡,这种意识既漫长,又清晰得让人无法忍受。”

楚科夫斯基把马雅可夫斯基称为“天职就是自杀的人”。马雅可夫斯基早在1916年的诗歌《脊柱横笛》里就流露了要“和生命算清账”的念头,自杀情结是缠绕幽回的诗歌主题,自杀还是诗人爱情博弈的砝码,但是,没有人认为自杀就是所谓“长期的疾病”的结果,或者说,人们更在乎是什么造成了诗人的疾病?茨维塔耶娃说,马雅可夫斯基的死充满悲剧性,是一个抒情诗人和一个演说家毁灭性内在斗争的必然结果,一个马雅可夫斯基在不断杀害自己内心中作为一个诗人的马雅可夫斯基。帕斯捷尔纳克的结论,“出于骄傲,因为他谴责了自己内在或自身周围的某种东西,而这是他的自尊心所无法顺从的”。多年以后,莉莉在回忆录里修正了当初的说法:“假如我当时在家,也许这一次死亡会推迟。”只是“也许”,只是“推迟”,一直以来,马雅可夫斯基都在和自己,和世界诀别。

传记最后一章名叫《马雅可夫斯基的第二次死亡》。在诗人自杀后的头几年,官方与社会公众对他的创作的反应很冷淡。1935年的冬天,发生了戏剧的改变,斯大林对马雅可夫斯基“最优秀、最有才华”的批示很快印在了《真理报》上,从此以后,马雅可夫斯基封圣,成为人人皆知的民间偶像,与此同时,他的作品和书信被大规模审查和清理,作为那些诗作题献对象的马雅可夫斯基的爱人莉莉在官方话语里是不存在的。在附录《参考文献》里,扬费尔德说,马雅可夫斯基一直稳坐苏联帕尔纳索斯山的头把交椅,关于他的书籍、文章数以千计,可是,关于他的研究却不尽如意,一切让马雅可夫斯基偏离伟大无产阶级诗人形象的材料都会被从传记里剔除。谁,杀了马雅可夫斯基,那个自由的、高唱的歌者?

“我的灵魂没有一丝白发,

也没有老头儿的温情和想入非非。

我声如炸雷,震撼世界,

我来了,——挺拔而俊美,

二十二岁。”

摘自《穿裤子的云》