《我的原野盛宴》:诗意栖居的童年故事

来源:文艺报 | 2020年07月20日08:44

孙书文、胡玉萍、李掖平、丛新强、崔庆蕾、刘春勇、刘大先、刘永春、刘玉栋、路翠江、马兵、史建国、杨位俭、张凡、张丽军、张涛、赵坤、赵月斌、陈夫龙等19人正在讨论

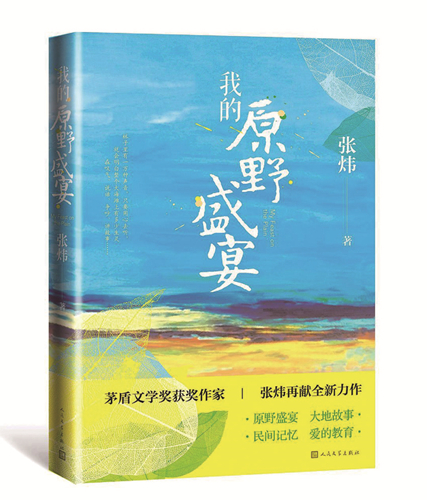

《我的原野盛宴》是一部非虚构作品,作家张炜以孩童视角追忆童真生活,字里行间蕴含着对精神家园的守望,对人与自然的重审与体悟。近日,作家张炜新作《我的原野盛宴》网络研讨会成功举办,顾广梅教授主持。

孙书文:全球疫情的背景之下阅读《我的原野盛宴》,有着格外不同的况味。书中人与自然的亲密之情,对身边的世界是个深刻的镜鉴。在过往的作品中,张炜多次用儿童视角来打量自然、社会、人生。儿童视角的选择不是导向了简单,而是走向了另一种真实和复杂。儿童对世界的理解是诗性的,童心即诗心。《我的原野盛宴》让我们体会到了汉语的馨香,并余韵徐歇。张炜还是一位文学技术的探险者,读张炜的《我的原野盛宴》,确乎感到,动人的作家与作品,恰恰都是难以说清、难以说透的“谜”。

胡玉萍:张炜是人民文学出版社的老朋友。此次新作《我的原野盛宴》是迄今为止他惟一的非虚构长篇。书中描绘了360多种动植物,堪称一部“半岛动植物志”,他对真实的描写是特别稀缺的。他的创作始终贯穿着浪漫主义和理想主义的色彩,他执著地热爱乡土,对乡土的描写饱含着一种诗性的品格。有评论家认为这部作品在当代文学史中有着很大的启示意义和标本意义,从作品中能够看到作家对中国自然主义的开拓。

李掖平:当我们的眼光和心灵与张炜诗意的文字碰触时,我相信每个人都会有发自内心的感动和悲悯。这种悲悯,在张炜笔下更多的是敞开的大地情怀在怎样无限包容人类。他是一个忧患意识强烈、拥有前瞻性眼光的作家,虽然从日常的处世为人方式看,张炜不是一个高调的人。但在文坛上,他却是一个真正的弄潮儿,他的《古船》《融入野地》贯穿着深刻的反思精神。《我的原野盛宴》写出了胶东半岛的植物志,更重要的是这些植物已经不再是自然意义上的本原状态,它们变成了一个个文学精灵。这一点深深地打动了我,也使我相信这本书绝对不仅仅是给孩子看的,更是启示和警醒成人的。

丛新强:《我的原野盛宴》具有丰富的汉语言文化特色,包括汉语民族、民俗的魅力,尤其张炜纯粹干净的语言带给读者身临其境的阅读感受,真正让我们倾听到原野的声音。海德格尔说世界是“天、地、人、神”的四维结构,我在读这部书的时候非常强烈地感觉到其中蕴含的“天、地、人、野物”的四维结构。具有灵性和神性的野物是张炜笔下的“神”,它们的本性是“野物的事要由野物来做主”。由此可见,张炜的创作总是在温柔背后隐藏着批判的力量。自然万物的“神性”与外祖母的“博爱”是该书的核心关键词,有了爱的贯穿和信仰的链接,我们就能把自己的生命和世界上自然万物的生命联系在一起,真正地融为一体。

崔庆蕾:从总体上来讲,这是一部非常温暖的、充满童趣和爱的作品。首先,张炜描绘了一幅和谐诗意的、具有“前现代”意味的历史风景,“我”的整个家庭内置于“自然”,构成了作品的原初背景,自然和人类社会的边界模糊构成了“前现代”人与自然关系的象征隐喻。其次,这部作品的艺术效果除了大量直接性的原野书写外,也通过具有自然化人格的人物形象来传递。这一点比较典型地体现在小说主人公“我”的身上,在长期与森林自然的共处中,“我”的处事风格和思维方式被很大程度的自然化了。最后,《我的原野盛宴》隐含着张炜个人自然观的表达。在物质极度匮乏、人际关系缺失的前提下,“我”与自然建立起牢固的现实联系和隐秘的精神交流,在作者看来,这是另外一种形式的生命馈赠,在这个意义上,冷即是暖,匮乏即丰富。

刘春勇:张炜写作的核心正好触及到地球的生态问题和人与自然和谐的问题,呈现出宝贵的生态和谐观念。和谐当中的美其实是跟生命息息相关的,张炜的写作一下子就把我们带到了久已逝去的童年,一种宁静的和谐与唯美当中。我认为张炜这种文学书写很大程度上继承了沈从文的传统。此外,关于作品所强调的和谐,我有一个疑问或者说是一种阅读期待。根据我的阅读体会,张炜原本是想“反现代性”,但是最后却陷进到他所反对的那种写作当中。因此我认为张炜要从苦难的写作走入到一种“残酷”的写作当中来,这样或许才更有力量。

刘大先:《我的原野盛宴》首先是一个人原初历史的记忆书写,我们可以把它看作是从“融入野地”到“回归原野”的返璞归真式的写作。张炜用儿童视角来观察海边乡土的事物,让赤子之心在原野上恣意生长。当然这个“赤子之心”按照刘春勇教授的说法其实比较单维化,它没有呈现出更复杂的层面,但我认为这已经足以勾连起我们共同的感受,那就是我们每个人成长期都曾拥有的那些纯真的记忆。值得一提的是,在叙述的间歇尤其是小说的尾声,张炜并没有让原野成为一片空灵的飞地,而是一处在大时代变革中留存了友爱、天真与勇气的处所。所以这既是一部可以给儿童读的书,也是一部可以给成人读的书,成人从书中接受初心的召唤,召回淳朴和真诚,避免在庸常中走向迷失。这部作品在当下文学生态中有其独特的价值,张炜通过自己的作品,以正-反-合的方式勘探了一条试图重新回到文学“原初的单纯”的道路。

刘永春:纵观张炜的创作历程,“林中人”这样的人物形象其实是张炜对中国现当代文学非常独特的历史贡献。这种历史贡献可以从三个角度去理解。第一,从文学叙事的角度,以张炜为代表的作家为20世纪文学增加了一个人与自然的书写维度,作品独特再现了人与自然的互文关系。第二,从历史的角度,书中的“我”与外祖母、“我”后来的经历与童年的经历、从村子到原野的历史过程与人类从非洲走向全世界的整体人类历史,都形成了对话关系。第三,从哲学层面,我认为“林中人”在很大程度上是张炜对世界、对中国历史文化,也包括对现在许多社会现象的理解,所以我自己也常会从“林中人”出发去理解张炜的创作。

刘玉栋:我想从书名《我的原野盛宴》来进入这部作品。首先,作品中的“我”是真实的、生动的、鲜活的,他属于自然、属于野地、属于山川和大海,自然的神奇、万物的灵性、无边的诗意和民间的传说都在一个孩子身上得到呈现,书中的“我”是一个具体的“我”,是一个没有丝毫虚构的“我”。而“原野”是张炜几十年文学耕耘的沃土,是他心灵的皈依和栖息地,它隐喻了无比发达的根性、天地人之间的和谐,体现了作品“自然之书”的特征。再说“盛宴”,张炜用他的记忆和博学给我们记叙了无比美妙的食物,那些来自自然的美味读来让人满口生津,已消失的美味最终成为了精神上的盛宴。

路翠江:从整体来看,张炜的《我的原野盛宴》是他半岛文学世界的根须往纵深的地方进一步延伸的成果,由此可以看到他的文学世界是一直在不断地向更根深叶茂、更鲜活华美的方向发展。另外,具体到这部作品,我注意到它是以一个学龄男孩的成长历程为线索展开的。所以,我愿意把它放在张炜的儿童文学创作的源流当中。与之前的儿童文学作品相比较,这部作品充满爱、美、真。这里的爱包括了亲情之爱、友情之爱、爱情之爱、自然之爱。这部作品还提供了一种去人类中心的生态和谐丰美的理想和愿望,可以为我们思考和辨析将来的文明发展方向提供依据。

马 兵:张炜的写作一向是有博物学特点的。这部非虚构作品给我最大的感受就是他把童年和博物学兴趣做了极好的结合。这种结合在某种程度上让我想到《诗经》。我在读《我的原野盛宴》的时候也会感知到由物象到心象的交织、融汇和转化。另外,我在这部作品里会读到丛林、沙地、葡萄园、海边,然后会想到之前读过的很多张炜的作品,像《刺猬歌》《午夜来獾》《芳心似火》《融入野地》《九月寓言》《半岛哈里哈气》,这些作品都可以在《我的原野盛宴》中找到引子。张炜曾经说过:“怪力乱神就是一个作家的巨资。”我可以将这句话化用为“童年也是一个作家的巨资”。我想张炜的童年时期或者说半岛时期,也可以称为“原张炜”时期,张炜后来的所有作品都可以在这个时期里边找到对应。

史建国:《我的原野盛宴》与《从百草园到三味书屋》不仅在结构和叙事上有着诸多的相似性,更重要的是,这两部作品可能触及了一个带有本质性的现象,那就是在人的成长经历中,每位少年心中可能都藏有一片“百草园”或者更奢侈一点的“原野”。张炜写出了某种属于人性普遍性的内容,这是非常重要的。《我的原野盛宴》中的小北和瑞士作家约翰娜·斯比丽的长篇小说《海蒂》里的克拉拉非常相似。一片原野,对于孩子的健康成长而言的确是非常宝贵的资源。它不仅可以满足孩子的求知欲与探索欲,更能为孩子提供自由呼吸、自由想象、自由成长的开阔空间,从这种意义上来说,“原野”既是现实层面上的,同时又是形而上的。

杨位俭:这部作品可以放在乡土文学的谱系当中。张炜的乡土文学是一个民间的、自由的状态,是大地之作、自然书写。作品无论是从创造形态还是自然意义来看都与《融入野地》有某种深层次的关联,可以视为一种回归。在回归的同时带来思想的触动,一方面节制且隐约的背景引发共鸣,比如隐约指向苦难的经验;另一方面又带来现实主义的思考,比如指向我们仍然没有穷尽的历史难题或是当下生态问题,这些使作品具有现实意义的批判性。作品不仅具有原型意味的回归,更是向未知世界敞开,因此它还是一部成长小说。成长性不仅是儿童期的成长,也是现实生活的指向和历史的变动。书中后部分的学校就意味着从一层自然到另外一层人化自然的转换和历险,人类必须面向更大且未知的领域,这也与成长主题相呼应。鲁迅《故乡》中的故乡在童年时是快乐田野,但成年后再返回却变成肃杀荒野;萧红《呼兰河传》里的“后花园”变成荒凉人间。因此,在现代文学内部埋藏着一个核心的、结构性问题,即从好世界到坏世界的转换,这是我们无法回避的现代性挑战与难题,后半部分翻转是不可回避的现代性,也正如书中葡萄园和桌子两者可否兼得的问题,这或许也需要我们去回答。

张 凡:作品的开篇如同一把钥匙,既为小说中的“我”、更为读者打开了通往“原野世界”的大门,尚处无忧无虑年龄的“我”对“原野世界”的探索,不只是出自孩子天生的好奇心,更是基于人类自身如何与大自然以及万物更好相处的要义。作品由内而外的生命意识之呈现,尤以“我”的外祖母这一人物形象最为鲜明。“在外祖母眼里它们全是孩子”这句话在某种意义上恰似全文的“文眼”,作家借以突出自己的一种生态观,以母性的温暖之光让小说本身更具人性的光辉与人情的魅力。

张丽军:对张炜新作的认识应该有新的起点,他建构了新的审美向度,将童年和动植物集中展示。从思想价值来看,这是张炜生态文学创作的集中展示和整体性呈现。《我的原野盛宴》包含多层次大自然的生态主义书写。从这本书的意义来看,首先张炜建立起一个新的生态文学精神维度,其次书中存在对万物有灵的中国自然美学的思考,最后包括对生物圈内食物链平衡法则的尊重。因此我们应从生态文学、自然文学、童年学的角度来认识这部作品的价值。

张 涛:张炜创作的独特性在于,他不是单独地呈现自然万物的“异质性”,而是强调自然万物对我们生命和精神世界的改变。这也可能是他在处理现代性问题时的一种方案,这一方案也包括张炜在他的作品当中反复谈及、书写到的“葡萄园”,以及张炜童年生活的丰富性。童年生活对他而言更多的是一种想象、一个重新建构的过程,而这个重建的过程是他解决现代性难题的一种尝试。如果在他的创作中,童年经验仅仅是一个“实有性”的东西,那么,这种书写很快就会穷尽,但张炜提供了一个强大的基础。关于生态方面,《我的原野盛宴》呈现出一种人与动植物之间的有机整体,人与自身之外的“他者”能够处于一种有机的、平衡的状态中。

赵 坤:《我的原野盛宴》的文体是广义上的童话,或者说新文学初期意义上的童话。在具体展开的过程中,我们可以看到它是童话中常用的“道路母题”的变形叙事。作品里面其实有两条很具体的“道路”,一条是所谓“前现代社会”生活方式的“所经之途”,一条更像是进入“现代社会”通道的“求学之路”。因为所有的“道路母题”都会面临“上路与意义”之间的关系问题,所以这个文本真正要处理的还是少年的成长问题,否则张炜也不会让人物在去了灯影之后反复焦虑“长大”的问题。作者也正是以处理这两条道路的方式来处理成长的。在少年的身上我们可以看到,所谓的“农耕生活”和“现代文明”就像两条腿,他在行走的过程中共同完成了一个标志性的成人礼仪式,这一仪式也是张炜关于和解问题的回答。《我的原野盛宴》采用这样的文体形式,其意义可能有三点。第一是恢复了童话的新文学传统,或者说恢复了童话的一个古老的民间传统。第二是关于劳动者的写法,从劳动的意义上,可以看到知识分子和民众是各有价值的。最后一点是关于民间的杂趣。作品里面那些很生动的杂趣为当代小说的写作提供了一个丰富的艺术资源。

赵月斌:研究张炜的某部作品应和其他一些作品对照起来,《我的原野盛宴》应是张炜所有作品的一个有机组成部分。《描花的日子》《游走:从少年到青年》《如花似玉的原野》这三本可以算作他的青少年三部曲。如果放在一起读的话,会对张炜从童年到大学期间有比较完整的认识,就会对他的作品以及他自己的成长有更充分了解,并能够对作家进行追根溯源的研究。在《我的原野盛宴》里,张炜续接了“风”的文化传统,这种文化传统和“野性”相关,他找到了成长当中野性的东西,展示了广大的生命背景,这样的背景能让我们从四面八方接触到天然的、天性的东西。张炜还揭示了一种旷达的精神向度,他对于他的童年生活是色香味俱全的全息化书写,同时也是形象化建构和融入作家人生阅历的重构,我认为《我的原野盛宴》写了那个时代的一种“美丽人生”。

陈夫龙:我是从上大学读《古船》开始关注张炜的,那时就感到他是一位对现实忧愤深广、富有理想激情、兼具悲天悯人侠义情怀的作家。按照少年游侠、中年游宦、老年游仙的生命隐喻划分的话,已过花甲的张炜,臻于人生佳境,并迈向随心所欲不逾矩的生命自由境界。在人生与文学构筑的价值场域中,身处俗世的张炜始终秉持着自由意志和理想精神,这既是一种动力,也意味着一种旨归。在《我的原野盛宴》中,作者以回溯的眼光审视孩童时代及置身其中的自然万物、风土人情,意在告诉读者:人的一切对自由、幸福、爱与美的追求,源于大自然的滋养和大地民间的恩赐。这正是张炜生命原点和精神原乡的价值支撑,也构成了他的生命基调和创作的精神源泉。从发生学的角度来看,与自然和谐相处的童年经验是张炜的文学人生开启的价值基点,也是其生命写作的归宿。因此,我宁愿把这部作品看作张炜别具一格的大生命散文。