八十本书环游地球︱印度:《家庭与世界》

丹穆若什教授的《八十本书环游地球》,既是重构世界文学的版图,也是为人类文化建立一个纸上的记忆宫殿。当病毒流行的时候,有人在自己的书桌前读书、写作,为天地燃灯,给予人间一种希望。

第九周 第二天

印度 泰戈尔 《家庭与世界》

在谈泰戈尔的《家庭与世界》(The Home and the World)之前,我们有必要从印度和世界视角审视一下泰戈尔对自己的认知的复杂性。1913年泰戈尔获诺贝尔文学奖,是第一位获此殊荣的亚洲作家,对此他自觉意外(的确有些侥幸)。三年后,也就是1916年,他出版了长篇小说《家庭与世界》,小说毫不回避印度,尤其是孟加拉的社会和政治问题。《吉檀迦利》是用孟加拉语创作的哲理诗,泰戈尔对其英文翻译非常不满,因此他决定自己来翻译:

就是这股生命的泉水,日夜流穿我的血管,也流穿过世界,又应节地跳舞。

就是这同一的生命,人大地的尘土里快乐地伸出无数片的芳草,迸发出繁花密叶的波纹。

就是这同一的生命,在潮汐里摇动着生和死的大海的摇篮。

我觉得我的四肢因受着生命世界的爱抚而光荣。我的骄傲,是因为时代的脉搏,此刻在我血液中跳动。

(译者按:此处系引用冰心译文)

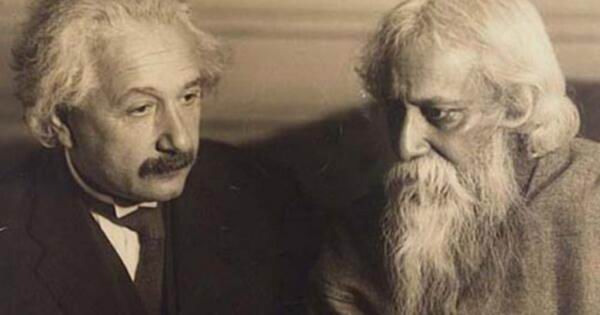

泰戈尔自己的英文译文算不上经典,但当时的读者还是为之着迷。1912年访问英国时,他把《吉檀迦利》译文手稿给叶芝看,叶芝热情洋溢地替他写了一篇序言,称他是诗人,也是先知。第二年,泰戈尔获诺贝尔文学奖。这的确非常出乎意料,泰戈尔全然没有料到自己能获这一殊荣,但得知这个消息的时候,他异常平静,对前来通知他获奖消息的邮差的大呼小叫,泰戈尔甚至还有点不耐烦。如果说吉卜林当时已把自己打造成了印度在世界上的代言人,那么可以说泰戈尔有点后来居上——泰戈尔是以本土印度人的身份为印度代言。泰戈尔开始多次在世界各地旅行,并在旅行中与各国作家、艺术家和政要频繁会见。下面之一是1924年泰戈尔和他的朋友(曾经也是情人)西尔维娜·奥坎波(Sylvina Ocampo)在布宜诺斯艾利斯的合影,西尔维娜·奥坎波是当代有影响力的杂志Sur(译者按:即《苏尔》杂志,撰稿人包括博尔赫斯等南美重要作家)的创办人。另一张则是泰戈尔和阿尔伯特·爱因斯坦的合影,拍摄时间是1930年。

泰戈尔和爱因斯坦

《家庭与世界》出版几个月后,泰戈尔开始了他的第一次环球旅行。他访问了日本,之后前往美国,从美国西部一路演说到美国东部,然后乘船前往欧洲,从欧洲返回印度。在接受《纽约时报》采访时,他不仅被推崇为印度文学新潮的代表,而且被视作整个东方思想的化身,向世界解释“东方人对文学的态度”:

《纽约时报》对泰戈尔的大幅报道

当时采访泰戈尔的记者是乔伊斯·基尔默(Joyce Kilmer),他自己是一个有些才华的诗人,可惜今天大家提起基尔默,能想起的就只是他那句常被戏谑的诗——“我想我永远也不会看到一首/像树一样可爱的诗。”基尔默注意到泰戈尔的诗与惠特曼的《草叶集》之间的相似性,并形容他长得像惠特曼:“但更为精致。泰戈尔优雅的精神气质从下面的一幅素描画像可见一斑,这幅作品的作者是我的海伦姑姑,创作地点在纽约,那时海伦还只是个初出茅庐的画家。”

《家庭与世界》于1915年5月开始连载,到1916年2月结束,然后以修订版的形式出书,也是在这段时期,泰戈尔开始走向国际舞台,并成为国际知名文学大家。《家庭与世界》关注的是印度的现代化进程及其对印度传统生活造成的影响。这种影响既有破坏,又具创新,无论从社会层面看,还是从个人层面都是巨大而深刻的。小说围绕三个主要人物展开论争:谨慎进取的贵族地主尼基尔(Nikhil),他躁动不安的妻子毗玛拉(Bimala)和充满政治激情和煽动力的山谛普(Sandip)。山谛普让毗玛拉加入斯瓦德希运动(Swadeshi)的新事业——抵制英国货,支持印度制造——这样可以让印度摆脱英国的控制,为日后的独立奠定经济基础。他称赞毗玛拉是女神,因为她能从单调的家庭生活中走出来并成为斯瓦德希运动的代言人,而尼基尔虽然看到毗玛拉的转变,但他不想有什么改变,并强迫毗玛拉继续做一位传统意义上的妻子。

尼基尔常被视为泰戈尔的化身,在小说里他有时会直接把泰戈尔发表过的政论文章里的词句用来和山谛普辩论。而毗玛拉的心理活动才是故事的中心:她总在纠结,要不要接受山谛普在政治和情感上的诱惑?如果要,多大程度上接受他的诱惑?愿不愿成为山谛普的情人?该不该从家庭出走投入外面的世界?有时甚至在一幢楼里还要问自己可不可以从那些划定给女性的区域走去所谓的公众空间。从这个意义上说,毗玛拉身上也有泰戈尔的影子——站在更广阔的世界的边缘,是退回那个需要改变的家,还是离家而走进其外的世界?

和毗玛拉一样,泰戈尔当时也刚接触并开始对斯瓦德希运动有兴趣。他是坚定的反帝国主义者,因此一开始他支持这场运动,但随后很多参与运动的中间分子变得越来越暴力,泰戈尔对这场运动也越来越失望了。他与甘地结为密友,并成为甘地非暴力独立运动的忠实拥护者,那是后来的事;在1910年代,他时常尖锐批评坚持印度人应该购买印度制造的商品的狭隘民族主义者,也对那些烧毁了穆斯林商人库存的从英国进口的廉价商品而使得穆斯林商人变得赤贫的行径表示愤慨。在小说的后半部分,一个愤怒的穆斯林暴徒袭击了一个信仰印度教的富有地主的庄园,山谛普支持任何可以进一步提升他所在的印度教政党利益的机会。尼基尔则明确反对:“为什么有可能用穆苏尔曼人作为对付我们的工具?难道不是因为我们偏狭才促成他们变成这样吗?” 泰戈尔的小说最初因为缺乏对争取国家独立所需的决定性行动的支持而受到批评,但现在看来,他在诊断排外的民族主义的危险性方面具有先见之明,这种民族主义至今仍在加剧印度教和穆斯林之间的紧张关系。

《家庭与世界》反映了那个时代的政治斗争,也描述了尼基尔和毗玛拉在一个自由和危险的新世界里重新思考婚姻作为纽带和人生期望的种种挣扎。泰戈尔的三位主人公都有双重的,甚至是分裂的人格,小说的叙事也是多声部的:通过自传性的叙述或者日记的形式,毗玛拉、尼基尔和山谛普的声音轮番登场,每个声音各自喧哗,而整体上作者的声音几乎缺席。因此,这部小说在形式上与芥川龙之介1922年的小说《竹林中》(黑泽明电影《罗生门》的蓝本)有形式上的相似——《竹林中》就是通过多位见证者在审判中的讲述来串起整个故事;它也像威廉·福克纳的《我弥留之际》(1930)中的多个讲故事者“众声喧哗”的模式。然而,泰戈尔首先是一位诗人,他属于毗湿奴教派,因而整部小说中贯穿有许多有毗湿奴教派传统的诗和颂。

这些诗歌的音乐性自不必说,小说中人物的散文表述也充满音乐性。我们最好不要用对哈代或泰戈尔的孟加拉语前辈作家班基姆·钱德拉·查特吉(Bankim Chandra Chatterjee)的期待来阅读《家庭与世界》,而是把它视为介于巴瓦加德·吉塔(Bhavagad Gita )的哲学对话和罗伯特·勃朗宁(Robert Browning)戏剧性独白之间的一种文体。小说中有几次提到了吉塔(山谛普经常为达目的而歪曲他的意思),在关键时刻,山谛普也引用了布朗宁的《克里斯蒂娜》的开头一节——一个被奴役的男人对一个有权势的女人说话——就像他和毗玛拉说话。事实是令人惊讶的,山谛普竟然曾试图将布朗宁的诗歌翻译成孟加拉语,他告诉尼基尔和毗玛拉,“我真的一度以为自己快要成为一名诗人,但上苍很仁慈,把我从灾难中救了出来”。因此,即使是山谛普,他身上也有泰戈尔的影子——如果泰戈尔没有成为诗人,他也许真的和山谛普有些共同之处。

这大略就是泰戈尔创作《家庭与世界》的文学背景。当我本周再读这本小说,我突然有了一种全新的发现,一个在这之前我也许不可能注意到的发现:《家庭和世界》是一部关于传染病的小说!《十日谈》里,薄伽丘将爱情的狂热与摧毁佛罗伦萨的瘟疫联系在一起,泰戈尔则将政治和浪漫的激情同传染病的种种意象联系在一起。山谛普的忠实追随者散布谎言“就像苍蝇带着瘟疫病菌一样”,无论是在政治上还是在激情上,毗玛拉觉得自己已经“被他们的兴奋传染了”(178页),正如尼基尔所感叹的那样,“多么可怕的瘟疫般的罪恶已经从异国带进了我们的国家”。相反,好的冲动有可能会导致病毒的传播,山谛普警告尼基尔,“贵公司的传染病使我变得诚实”(200页)——尽管只是在一定程度上。就像在政治体制之中,在他和毗玛拉的身体里也有不同的传染病在拚斗。而对于泰戈尔,正如许多毗湿奴派诗人,或者在印度西边的波斯诗歌传统中,都认为只有诗歌可以治愈分裂的灵魂。在海伦阿姨为他画肖像之前不久,泰戈尔接受了《纽约时报》的专访,他是这么说的:“诗人的妙用不在于为人们指出方向,也不是去解读他周围的人;诗人的妙用在于表达他生活中如音乐一般丰富且充盈的真理。”