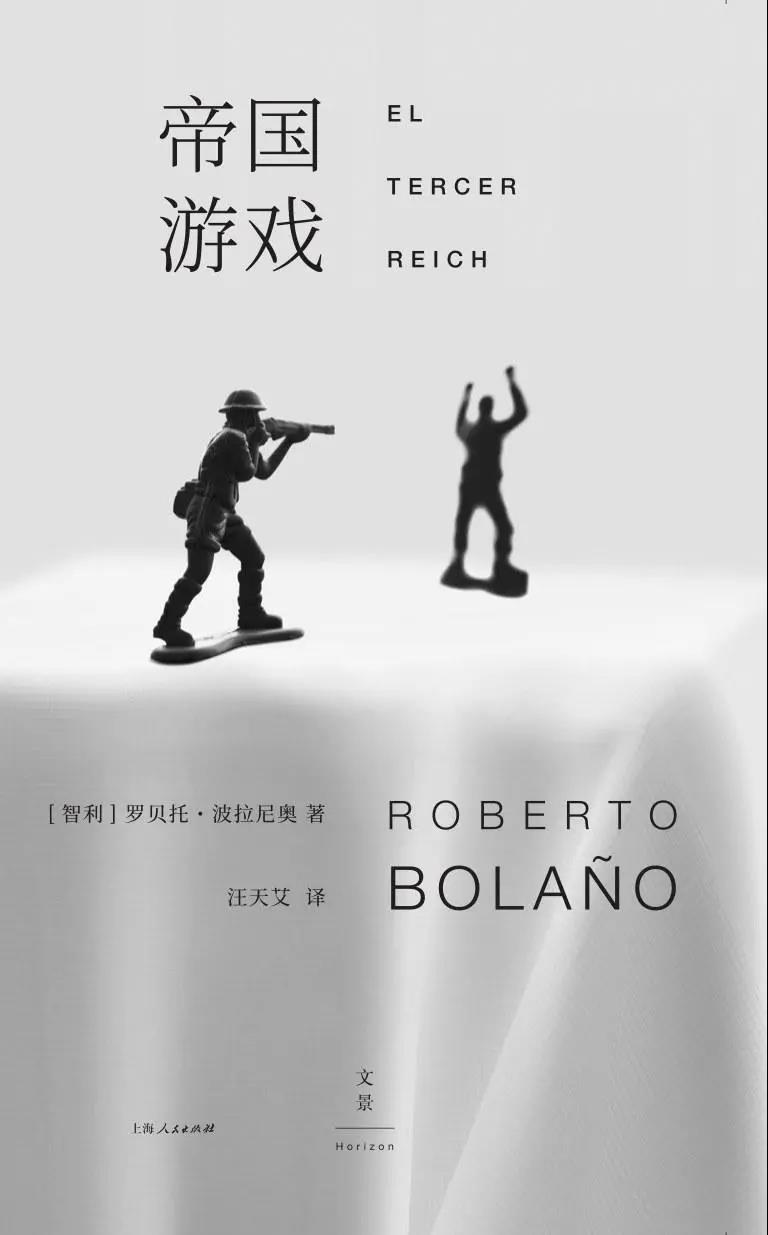

两个波拉尼奥的对视,成就了他的黄金十年

罗贝托·波拉尼奥喜欢解谜,更爱把日子过成谜。久而久之,不仅小说里充满各种各样难解的迷局,就连小说本身都成了一种谜。《帝国游戏》正是如此。它是波拉尼奥的小说处女作,最初写于1989年,在以后的年月里几经修改,最终与《2666》一样,成为他身后的杰作。如果不是作家的遗孀卡洛琳娜·洛佩斯在他去世后偶然从抽屉里发现了这卷手稿,今天的我们恐怕很难有机会见识波拉尼奥小说最初的青涩。不过,说《帝国游戏》青涩并不是贬义。尽管还处于最初的转型阶段,波拉尼奥显然已经确立了他未来的写作方向:即是在人生最后的时间里,将他所有想要对世界说的话,统统和盘托出,写成小说。

当然,波拉尼奥未必想要像马尔克斯那样,将自己定义为拉美文学的标杆,但《帝国游戏》却隐隐透露出他勃勃的雄心。按照波拉尼奥生前好友、西班牙作家恩里克·比拉-马塔斯的说法,他的每一部小说都是从已有的作品中得到灵感,从一本书里借用一个意象,“从一本书里又展露出另一本”,如同串联电路一节一节地延伸下去,最终构建起波拉尼奥的文学大厦。换句话说,如果没有《帝国游戏》这本并不那么成熟的“少作”,他能否写出《荒野侦探》《2666》,或许就真的是一个值得探究的谜题了。因此,只要我们稍加留意,就不难从《帝国游戏》的行文中找到一点《荒野侦探》《2666》的影子。

比如侦探。在波拉尼奥去世前最后一次采访中,他自称他本该成为一名凶杀案侦探,而不是高举拉美文学旗帜的作家。尽管有着深厚的文学基因,但他并没有就世界文学的“快乐与不幸、深渊与高潮”展开深层次的追索,更不会不知道文学史上那些用血写成的作品是如何惊心动魄、发人深省。此时,他更愿意成为一名侦探,凭借一己之力,深入邪恶力量的背后,揭开事实的真相。因为他坚信,通往真相的路有千条万条,唯有侦探故事才是“对暴力动机及机制的调查”。

是的,暴力。熟悉波拉尼奥小说的读者应该不会忘记《2666》里被暴力阴影裹挟的墨西哥小镇圣特莱莎。他曾经引用波德莱尔的句子将这片土地形容为“令人厌倦的荒漠里的恐怖绿洲”。而早在他完成《2666》的10年前,这片恐怖绿洲就已经渐渐显露出它最初的模样。与《2666》叠屋架梁的结构相比,《帝国游戏》并不复杂。彼时,处于创作转型之初的波拉尼奥并无意动用炫目的后现代写作技巧来考验读者的耐心。相反,他是一名诗人,惯于用诗意的句子来描述一次发生在他头脑中的超现实风暴。

《帝国游戏》以日记的形式,讲述了一次故地重游的海滨度假。这样的度假,本该是愉悦的、轻松的,波拉尼奥偏偏走到了它的反面:二战后的某个夏天,德国青年乌多·贝尔格与女友英格褒回到他少年时代与父母哥哥度过每个夏天的西班牙海滨小镇。起初,“少年时代那些时而黑暗时而明亮的日子”从乌多的记忆中不断涌了出来,就像酒店窗外滚滚而来的海浪。于是,乌多在熟悉的海边、酒店寻找过去的痕迹,并结识了新朋友:另一对德国情侣查理和汉娜,当地青年狼沃、羔尔德罗,以及脚踏船管理员克疤多。

由此,小说开启了一种如梦境一般既神秘又眩晕的叙述模式。比如克疤多。他是人们口中的“可怜人”,密布的烧伤疤痕几乎覆盖了他大半张脸、脖子和胸口,“它们毫无遮掩地露在外面,粗糙的深黑色,像烤过的肉或者飞机残骸里的金属板”。而他管理的脚踏船,则像“深海动物一样在一片漆黑的海滩上组成黑色的岛屿,沿着海滩蔓延”,俨然一堆无序繁衍的恶瘤。当然,没有人知道他来自何方,有过怎样的经历。因为“失去一只胳膊或一条腿等于失去自己的一部分,而被烧出这样的伤疤意味着彻底变形,变成另一个人”。

自从遇到克疤多的那一天起,乌多就敏感地觉察出周围隐隐有着“某种黑暗的、令人不安的东西”。这种不安与他的国家无关,只存在于西班牙。它是如此自然,“不会让人生出疑惑”,但它的疯狂远远超乎他的想象。似乎要与《2666》形成有机的呼应,《帝国游戏》也就有了意外的失踪。不过,与《2666》里的数百个案卷相比,《帝国游戏》仅仅是个预热。8月30日,查理“以一种黑暗又无从避免的方式”从所有人眼前消失。直到9月10日,才有了他的下落。然而,查理还是死了。

之后,乌多迎来了这次海滩度假中最诡异的一天。9月11日清晨,他被告知这是当地的公共假日,不仅值得热烈庆祝,更允许一架赛斯纳小飞机在天空中盘旋“写字”。只是,它写下的字母“在能拼出完整单词之前就已经被强风吹散了”。看到这里,熟悉波拉尼奥小说的读者应该会微微一笑,想起《美洲纳粹文学》的最后一章《拉米雷斯·霍夫曼,无耻之徒》,以及由此延伸而出的《遥远的星辰》。

在波拉尼奥的描述中,卡洛斯·拉米雷斯·霍夫曼喜欢黄昏,更喜欢在黄昏时分驾驶老式纳粹德国军用机在天空中写诗。“黑灰色的文字出现在湛蓝的天空,让看它的人感觉眼睛刺痛。我念出来了,那是青春……青春。我的印象——百分之百地肯定——那些字母是印刷体。”

是的,青春。不知道波拉尼奥究竟是怀着怎样复杂的心情(沉痛、厌恶、憎恨、悲凉)写下这个字眼的。因为无论从哪个角度来看,拉米雷斯·霍夫曼这样的文学恶棍都配不上“青春”两个字。他所谓的青春,早就自愿奉献给了邪恶。另一方面,波拉尼奥一生经历过两次“9·11”。在写作《帝国游戏》的1989年,他当然不会知道12年后的纽约将要发生什么,但恰恰正是在16年前的9月,年轻的他就在智利第一次尝到了暴力的滋味。因此,对暴力的憎恨成了他一生的命题,《帝国游戏》也不例外。小说中,酒吧老板的一番话触动了摇摇欲坠的真相。他告诉乌多,“那些纳粹,真正的纳粹士兵还在世界各地晃荡呢。”

那么,谁是“在世界各地晃荡”的纳粹士兵?克疤多,还是其他什么人?波拉尼奥没有给出他的答案。但只要看看西班牙历史,似乎也不难洞悉他的深意。1975年弗朗哥去世后,为了“在旧制度和我们要的民主制度之间,不要有突然的转折点和断裂点”,西班牙政府各派在国王卡洛斯的斡旋下,达成了“遗忘公约”。该公约要求人们对内战罪行和佛朗哥独裁统治,缄口不提、既往不咎。毫无疑问,这是西班牙历史上最阴暗的一面。就像兵棋。用乌多的话来形容,推演兵棋“需要的无非是唱歌,玩家是歌手,要演绎无尽的乐曲,梦一样的乐曲,深井一样的乐曲,欲望一样的乐曲,应对地形的持续变化”。

乌多最爱玩的《第三帝国》,改编自二战时期的真实历史,恰恰就是“深井”一样的产物,“这类游戏会让人产生很神奇的冲动想去挖掘史料。就像是我们像知道所有过去发生的事,这样才能扭转所有做错的事”。因为游戏就是游戏,既然注定不是对现实的复制粘贴,也就不必与史实保持同步。玩家可以自行设定角色,选择闪电战或者消耗战,或者干脆“脑洞大开”,小小地“颠覆”一下历史。游戏中,乌多代表协约国,克疤多代表同盟国。在1941年的回合里,乌多指挥德军穿越英吉利海峡,成功登陆英国本土,并叫嚣要在次年夏天占领伦敦,击败英军,让同年冬天参战的美军来一次“敦刻尔克大撤退”。

好在,没有人能够改写历史。游戏最后,终于还是同盟国取得了胜利。但问题是,如果纳粹真的能够“扭转所有做错的事”,那么今天的世界又该是怎样一个世界?这是波拉尼奥的隐忧,这种隐忧贯穿了他的一生,也连接起《帝国游戏》和《2666》。这里有两个波拉尼奥:一个年轻,一个衰老,隔着时空相互对望、彼此对话。《2666》里最令人难忘的文学元素(被侮辱的女性、被轻视的诗人、消失的同伴、时隐时现的暴力、对真相的执着),早在《帝国游戏》中就逐一登场,以最初的雏形揭开了波拉尼奥一生写作的序幕。自此,诗人波拉尼奥带着更多的愤怒、更多的嘲讽,迈入他一生创作的黄金十年,直到2003年死亡将他带走。此时,他终于可以离开这个太过疯狂的世界。而我们也可以毫无顾忌地对他说,“嗯。写得不错,波拉尼奥先生”。