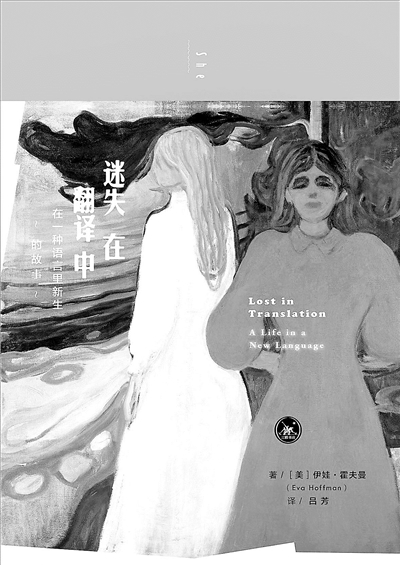

《迷失在翻译中》:进入另一种语言的旅程

伊娃·霍夫曼是波兰裔犹太人,1945年出生于波兰的克拉科夫,1959年随父母移居加拿大。出生的时候,她的家庭刚刚从大屠杀的阴影中脱身出来:她的父母一整年都寄居在一间小阁楼里躲避德国人的搜查,母亲更是失去了所有家人。但伊娃·霍夫曼的童年是平静的,她在故乡丰饶的自然风物的滋养中长大,学习音乐,饱览群书,拥有挚爱的师长和亲朋。战争与其说是一种现实,更像是父母只言片语中讲述的古老寓言。“我来自战争,这是我真正的来源,但真正如我们所有的来源一样,我无法把握住它。也许我们永远不知道自己从哪里来。从某种意义上说,我们都来自虚无。”

语言和书写是认知的工具,也是驱散虚无的通道。伊娃·霍夫曼从小就对语言充满迷恋,“任何事物在它被清晰地说出来之前,都不会完全存在。”她很早就宣布自己要成为一名作家,“我真正想要的是被送入一个空间,那儿的一切都像我阅读过的故事那样独特、完整、易于理解。”

移居加拿大时,她14岁,被从母语中连根拔起,磕磕绊绊进入了英语的世界。跟随生活经验一起断裂的,是语言与世界之间的连接,借由丰富的词语所构建的对于世界和自我的认知,也一同萎缩。伊娃·霍夫曼讲述了她初到语言学校时的痛苦经历,学习一门语言或许是容易的,但语言背后世界和自我的重建,则需要花费漫长的时间。一直到进入美国的大学、成为英语文学系的一名学生之后,这种困扰仍然跟随着她,那些缺少经验支撑的陌生词汇阻止她进入诗性和意义的世界,“等我在字典查过这些词、完成了从发音到定义的翻译时,就很难再将它们重新放回到诗句的流动里,放回到音乐意义上的天衣无缝的秩序中去。”她的思维变得抽象,变得像几何构造一样一目了然。“我更容易深入建构设计之中,而不只是欣赏其外部的细节。”

作家V.S.奈保尔也发出过类似的感慨,作为一个殖民地人,他在接受英语教育的时候无法进入宗主国的经验世界,“我所接受的教育大多如此,抽象的,对记忆力的测试;就像一个人被剥夺了游览著名城市的机会,只能硬背下城市的街道地图。我所接受的教育大多如此:僧侣式的,中世纪的,和日常生活无关。”

但这种思维模式也有其长处,甚至是渴望冲破文化桎梏的欧美青年孜孜以求的,因为它更符合平等主义的原则,“它不要求对文化那种拥有优先权般的熟悉度,也不要求在鉴赏力上拥有那种贵族占有式的亲近度。”隐藏在文学批评理念背后的,是一整套社会文化思潮,一种被美国社会批评家阿兰·泰特称为“天使主义”的超验性冲动,绕过形象、直接追求纯粹本质。在伊娃·霍夫曼看来,令她的同代人备受煎熬的,正是这样一种“天使主义”。

作为一个移民,她渴望进入经验的河流,而她的同辈人正在举起超验的大旗;她渴望建立一种真实的、和脚下的土地血脉连接的生活,而不仅仅是作为“犹太人、移民、半个波兰人、半个美国人”生活,但她的同辈人则正在滑入观念的蚕蛹,在这个蚕蛹中,人被抽象为一系列历史事件的产物,世界则变成为各种“看法”而设的投影屏幕,所有事物都可以被测量。

由此,本书书名中的“翻译”一词,呈现出了它最本真的色彩。“我必须翻译自己……装腔作势地说着外国术语又不吸纳它们的意义的话就会有被删除的风险。真实的翻译由理解和同情的行为来进行。”

一个人的社会自我或许是一系列编码的产物,但肉身所需要的尊严感和意义感,却无法从单纯的编码系统中获得。这两者之间的张力,令我们想到詹姆斯·鲍德温关于身体和衣服的比喻,他说,“身份看起来像一件衣服,用于掩盖赤裸的自我:在这种情况下,这件衣服最好宽松一些,有点像沙漠中的长袍,透过它,一个人总能感觉到,甚至辨认到自己的赤身裸体。正是这种对于自身裸体的信任,才能让一个人有能力改变自己的长袍。”

裸体和长袍之间这种自然和谐的关系,我们在伊娃·霍夫曼的书中也可以找到一个对应的词,那就是“正常”,这也正是“翻译”所要抵达的境界。

分析至此,我们或许可以将目光投向现实。我们在面对现实的时候,总是很容易举起各种标签、理论和观念的量角器,而一旦被置于这个量角器下,具体的事件、具体的人都可被条分缕析为一种社会要素的方程式,并且这个方程式存在最优解,任何不符合解题思路的东西都将遭到鄙视和抛弃。我们真的关心个体的状况吗?当我们举起那些大词的时候,是否只是为了炫耀自己道德和智力上的优越感?如果要真诚地面对现实,“翻译”自己或者“翻译”他人,是否需要更加艰苦而缓慢的努力?

《迷失在翻译中》是伊娃·霍夫曼的第一部作品,迅速为她带来了文化声誉。同为波兰裔的诗人米沃什称赞它“优雅而深刻”。它融汇了纳博科夫式的超然内省和一种只有女性才会有的痛苦震荡,捕捉寥寥数笔中所携带的历史回响、社会印记和生命体验,是阅读这本书极大的乐趣所在。本书译者同样身为跨文化研究者,译笔凝练而准确,保留了原文特有的韵律感。