八十本书环游地球︱危地马拉:《总统先生》

丹穆若什教授的《八十本书环游地球》,既是重构世界文学的版图,也是为人类文化建立一个纸上的记忆宫殿。当病毒流行的时候,有人在自己的书桌前读书、写作,为天地燃灯,给予人间一种希望。

第十三周 第四天

危地马拉 阿斯图里亚斯 《总统先生》

墨西哥和危地马拉现存的本土文化对克里奥尔作家(creole writers,他们是欧洲后裔)的文学创作产生了重大影响。今天就以危地马拉诺贝尔文学奖得主小说家、剧作家和外交官米格尔·安格尔·阿斯图里亚斯(Miguel Ángel Asturias)为例,看他如何将玛雅文化与巴黎融汇贯通。阿斯图里亚斯1899年出生于危地马拉城,小时候他的危地马拉保姆就给他讲了不少本土神话和传说,让他对本土文化极为着迷。念高中时,他完成了一篇故事的初稿,这故事就是后来他那部成名作《总统先生》(El Señor Presidente)的蓝本。阿斯图里亚斯的父亲是位法官,他宣判了一项裁决,得罪了当时的总统——独裁者曼努埃尔·埃斯特拉达·卡布雷拉(Manuel Estrada Cabrera),还因此失去了工作。而卡布雷拉则成了阿斯图里亚斯小说中偏执、独裁的“总统”的原型。阿斯图里亚斯参加了1920年的那场反对埃斯特拉达·卡布雷拉的起义,并与人联手创立了一个进步政党。1923年他获得法学学位,他的毕业论文探讨了印度的各种问题,也获了奖。毕业后,阿斯图里亚斯前往欧洲深造。在巴黎,他对传统玛雅文化和当代政治的双重兴趣得到了充分的发挥。他在索邦大学学习民族志,导师就是对玛雅宗教文化颇有研究的乔治·雷诺德(Georges Reynaud),同时他又与安德烈·布列东(André Breton)及其超现实主义圈子的不少人成为朋友。他开始翻译玛雅文明的圣书《波波尔·乌》,这项工作延续了他的一生。在翻译过程中,他创作了一系列关于玛雅人生活的故事,1930年结集出版处女作《危地马拉传说》(Leyendas de Guarama)。阿斯图里亚斯通常被视为拉丁美洲魔幻现实主义的先驱,这些故事也反映了他在巴黎蒙帕纳斯的波西米亚生活——他把蒙帕纳斯称为巴黎市区里的“神奇合众国”。

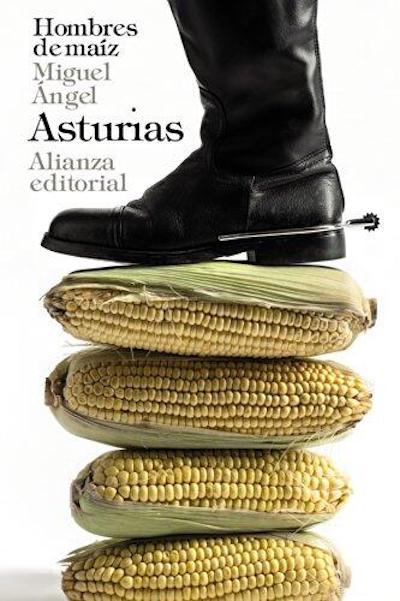

埃斯特拉达·卡布雷拉于1920年被迫下台,他的继任者都是他的共事者,也都是和他一样的独裁者,阿斯图里亚斯的海外求学生涯无异于流放,而且流放的期限一直在延长。1933年他已完成了《总统先生》的创作,但1931年掌权的危地马拉总统豪尔赫·乌维科(Jorge Ubico)认为这部小说会对其执政产生负面影响,因此颁布法令禁止该书出版。1946年,危地马拉的第一位民选总统阿雷瓦洛(Juan José Areválo)上台,《总统先生》才得以出版。三年后,阿斯图里亚斯出版了另一部重要著作《玉米人》(Hombres de Maiz),其书名让人想起了《波波尔·乌》造人的最后方式。这部小说最新版的封面生动地图说了小说的主题:危地马拉土著农民深受压迫。《玉米人》的封面

《玉米人》的封面

《总统先生》主要描写生活在城里的克里奥尔人,较少写到乡村的玛雅土著。尽管如此,阿斯图里亚斯以超现实主义的手法描写在铁掌、铁蹄或不具名的独裁总统治下的危地马拉人民的生活,本土色彩与传统的影子依然随处可见。在小说的开场,一群无家可归的乞丐正前往市区大教堂,教堂的门廊就是他们晚上的栖身之所。“除了贫穷,他们没有任何共同之处,他们聚集在我们的主(上帝)的门廊里,睡在一起”——西班牙原文是“el Portal del Señor”,即“上帝的门廊”,这让人联想到像神一样高高在上却又是恶魔般的“总统先生”(西班牙文是Señor Presidente),极具嘲讽意味。在我们阅读到这些文句前,我们先听到的是一阵令人不安的大教堂的钟声,它召唤人们进行晚间祈祷,让人想起乔伊斯的《尤利西斯》中《塞壬的歌声》一章音乐性的开场白,那开场白也是阿斯图里亚斯极为欣赏的:

发光吧,鲁兹贝尔,发出你顽石的光芒!敦促人们做晚祷的钟声不停地敲着,犹如喃喃的祈祷声在耳际回荡。在这白天和黑夜交替,阴暗与光明更迭的时刻,这声音听起来使人更加崩溃、压抑。发光吧,鲁兹贝尓,在腐朽的基础上,发出你顽石的光芒,发光,发光,发出火光……火光,发光……发光,火光……

(这一段中译出自黄志良、刘静言译文,原注:弗兰西斯·派特里奇(Frances Partridge) 把这段翻译为 “砰,开花,明矾明亮,明矾石的明光……!”)

乞丐群里有一个叫蚊子的无腿盲人、“一个被称为鳏夫的低贱黑白混血儿”,还有一位绰号为“佩勒”(Pelele,派特里奇将它译为“笨蛋”或“小丑”)的“白痴”。一位上校路过,他以言语侮辱“佩勒”死去的母亲,以此取乐,乞丐一怒之下杀了上校,然后逃匿。这一时冲动造成的暴力引发了系列悲剧,总统和他狡猾的追随者意识到可以利用这次谋杀展开政治迫害,智取并摧毁他们的对手。他们马上开始努力“圈定”对手中,是谁谋杀了上校。

阿斯图里亚斯的反英雄——米格尔·卡拉·德·安赫尔(Miguel Cara de Ángel,也称“天使的面孔”)是著名律师,也是总统顾问,在寻找罪犯的过程中逐渐陷入圈套。“美丽,却也像撒旦般邪恶”, 安赫尔的脸在小说里是一个负面形象,阿斯图里亚斯故意让安赫尔卷入政治争斗,让他自以为既可过上舒适生活,还能纠正总统的某些严重过激的行为。安赫尔被安排去密告一位退休将军,说总统已决定逮捕他。没想到安赫尔对将军的女儿卡米拉(Camila)心生情愫;总统给了安赫尔和卡米拉祝福,他们结婚了,卡米拉不久就怀孕了。不过,到那时,总统已被说服,安赫尔与这位退休将军有勾结,后者已设法出逃海外,并打算入侵危地马拉。

阿斯图里亚斯讲故事的方式由乔伊斯式的叙事变得越来越卡夫卡了。正如总统的一个追随者,也是军法官,对一位善意的助手说:“什么时候你才会明白你根本不可以鼓励人们有梦想?!在我的房子里,每个人,甚至包括猫,首先必须清楚的是,任何人都不可能存有任何形式的希望。”

安赫尔的处境变得越来越糟糕,这时他做了一个梦,梦见他在暴风雨中出席卡米拉的葬礼,梦里有很多可能在萨尔瓦多·达利的画作中才有的超现实主义图像:

马的肋骨是狂野飓风的小提琴。他看着卡米拉的葬礼队伍从身边经过。在漂满黑色马车的河流的缰绳搅起的泡沫中,她的眼睛在游动。死海肯定有眼睛!她的绿眼睛!送葬队伍后端,一个装满了孩子们的股骨的骨灰罐在唱:“月亮,月亮,拿走你的梅子干,把石头扔进礁湖!”髋骨上有扣眼似的眼睛……为什么日常生活要继续?为何有轨电车得运行?人,又为何不去死光光?”

梦境的高潮,完全变成了现代版的《波波尔·乌》:双生子英雄乌纳普(Hunahpu)和斯巴兰克(Xbalanque)在冥界玩耍他们的头颅,他们的才智甚至战胜了玛雅神话里非常厉害的“一死”(One Death)和“七死”(Seven Death):“总统快到了……一个镀金的人……穿红裤子的男人在用他们的头颅玩游戏。穿红裤子的人摘下他们的头,抛入空中,之后他们的头从空中坠下,他们却没能接住。他们头盖骨在两排站立的人前摔碎了,这些人的手被反绑在身后,他们一动也不动。‘总算醒过来了’,安赫尔想:‘多可怕的噩梦啊!谢天谢地,它们不是真的。’”

然而,他错了!婚后安赫尔和卡米拉有一小段时间去了乡下,他们的确有过短暂而诗意的田园生活。他和她一起在小溪里洗澡,“卡米拉穿着薄薄的罩衫,他能感觉到卡米拉的胴体,就像人们隔着嫩叶就能感受到丝滑、温润的玉米粒一样”。很快,他们回了首都,总统似乎把安赫尔视为心腹。总统说,他需要安赫尔出任危地马拉驻华盛顿的大使,驳斥华盛顿诋毁危地马拉政权的谎言。由于害怕被陷害,安赫尔试图拒绝这份工作,但总统坚持派他前去。

安赫尔正要离开总统办公室,突然“开始意识到冥界时钟的转动,显示他一分一秒地逼近死期”。这时他看到“一个小个子男人,没有耳朵,面如干果,舌头在两颊之间伸出来,额上有刺,肚脐附近缠着一根羊毛绳,上面挂着武士的头颅和葫芦叶”。这显然是火神托希尔(Tohil),他在给人类发出了献祭的命令。“经历了这番莫名其妙的幻象,安赫尔和总统道别了。”下意识里,他觉得自己命数已定,一切尽在总统的残酷掌控之中。卡米拉则生了一个儿子,她给儿子取名为米格尔。“小米格尔在乡下长大,是十足的乡里人。卡米拉之后也一直住在乡下,再也没有进城。”

阿斯图里亚斯的创作完美结合了欧洲超现实主义和南美洲的玛雅神话,他的小说《总统先生》也因此具有难以言说的魅力,是拉丁美洲反独裁类小说的第一部重要作品。1967年,阿斯图里亚斯因《玉米人》《总统先生》,以及描写香蕉种植园主剥削印第安人的三部曲获得诺贝尔文学奖。那一年,阿斯图里亚斯还是危地马拉的驻法国大使。他人生的最后几年在马德里度过,死后被安葬在巴黎的拉雪兹神父公墓,他的坟墓很靠近普鲁斯特,离格特鲁德·斯泰因(Gertrude Stein)的也不远。墓碑上刻有一张脸,显然是玛雅浮雕的风格,而且看上去很像是他自己。巴黎的拉雪兹神父公墓里的阿斯图里亚斯的墓碑

在文学创作之始,是阿斯图里亚斯将巴黎的超现实主义引入了危地马拉文学;死后,也是他,把危地马拉的传统因子带进了巴黎拉雪兹神父公墓。