现实·事件·寓言:重新发现“现实主义”

摘要:“现实主义”原本是一个特指的概念,是科学主义取代了古典主义、取代了宗教的幻象之后产生的文体及观念意识。然而,从一百六十余年的文体实践看,所谓“现实”,可以看作是齐泽克所讲的“幻象空间”,“实在界/真实”被这层幻象的窗户所隔离,人们深陷于想象界与象征界共同努力打造的“现实城堡”——以各种各样的精神意识和行为方式创生人类的“现实世界”之中。这个“世界”,有效地把“实在界/真实”——隔离在外。“现实主义”这个概念一向标榜说是关于“现实生活的真实反映”,但这种“反映”归根到底是“真实”入侵现实的“反应”,是如何逃避实在界恐慌的结构性策略。传统的现实主义,从哲学意识说,乃是康德确立的“先天经验”所创生的“主体”。“现实主义”实际上是一种“现场主义”,即由所谓的客观再现(白描、细节、典型)而创生出来的“伪装故事在自己发生”的修辞方式。由此,反思传统现实主义的哲学意识,应该从文体的政治学走向文体的哲学,即不仅把现实主义看作是启蒙理性的后果,还要把它看作是为现代社会提供主体感的编码方式。借助于此,“现实主义”为现代社会提供了“全景知识幻觉”,为人们提供现代社会的掌控感。从弗洛伊德到拉康,都涉及了一个有趣的命题:梦境比现实更真实。只有认识到“现实”本身乃是“现实主义”编码的结果,是想象界和象征界的“媾和体”,才能重新发现现实主义“反应”机制背后所寓言性呈现的“真实”。现实主义必然也只能是“寓言”文本,即不断生产“文本剩余物”来激活现实介入的“文本行动”方式。那些具有现实主义内涵的文本,归根到底并非“真实反映”的文本,而是在“反映”的手段穷尽之后,在“过度掩饰”之后,依旧提供了无法用现实主义的编码完全阐释或控制的“矛盾硬核”的文本。因此,通往实在界的现实主义必然也只能是“寓言”文本,即不断以“文本剩余物”来引入文本之外的意义阐释的文本。

关键词:现实主义 实在界 事件 寓言 剩余

“现实主义”原本是一个特指的概念,是科学主义取代了古典主义、取代了宗教的幻象之后产生的文体及观念意识。然而,从一百六十余年的文体实践看,所谓“现实”(reality),可以看作是齐泽克(Slavoj Žižek)所讲的“幻象空间”(fantasy space),而“实在界/真实”(The Real)则被这层幻象的窗户隔离,人们深陷于想象界和象征界共同努力打造的“现实城堡”——用各种各样的精神意识和行为方式创生人类的“现实世界”之中。这个“现实世界”,有效地把“实在界/真实”隔离在外。“现实主义”这个概念一向标榜说是关于“现实生活的真实反映”,但这种“反映”归根到底是“真实”(The Real)入侵现实的“反应”,是如何逃避实在界恐慌的结构性策略。传统的现实主义,其哲学意识乃是康德(I. Kant,1724—1804)所讲的那种“先天经验”所创生出来的“主体”。借助于此,“现实主义”为现代社会提供了“全景知识幻觉”,为人们提供现代社会掌控感。这就需要重新观察“现实主义”如何通往实在界意义上的“真实”的方式。在我看来,现实主义只能是“寓言”文本,即不断生产“文本剩余物”(text leftover)来激活现实意义的介入的文本。那些具有现实主义内涵的文本,归根到底并非“真实反映”的文本,而是在“反映”的手段穷尽之后,在“过度掩饰”之后,依旧提供了无法用现实主义的编码完全阐释或控制的“矛盾硬核”(thing of real)的文本。

一 “疯狂理性”

在《事件》这本著作中,齐泽克为了说明现代理性的绝对性地位所呈现出来的荒唐,引用了剧作家布莱希特(B. Brecht,1898—1956)《三角钱歌剧》中的一句话:“抢银行和建银行,哪一个更疯狂?”即“与理性自身的疯狂相比,丧失理性的疯狂算得了什么?”一般来说,人们会认为抢银行是疯狂的,但布莱希特却认为:相对于建设一个银行来说,抢银行真是理性多了。

事实上,齐泽克改写了布莱希特的话语内涵,目的在于让人们重新认识现代社会的理性神话。按照齐泽克的逻辑,建设一个银行,要建立货币系统和借贷关系,并且建立齐美尔(G. Simmel,1858—1918)意义上的“货币社会”。同时,还要建立风险社会,让人们信赖风险保障体系。另外,还要确立资金投资盈利的方式……在齐泽克看来,这种通过一套复杂理性才能确立起来的脆弱金融体系,乃是疯狂的行为。

由于西方的银行多是私人建立的,不妨这样设想建银行的疯狂:如果有一天,所有的储户一起去该银行取钱,该银行必然会倒闭。人们发现,“银行”是建立在这样一种“合理性的疯狂”基础之上的:只要不来算总账,则万事大吉。如同阿红借给阿强200万元,让阿强最终归还20亿元,只要她肯借给阿强100年,阿强是会答应的,因为那时阿强已经死掉了。按照这一逻辑看,建银行其实是非常疯狂的。

可是,人们平时感受不到银行的疯狂,相反,感受到的却是银行带给他们的生活便利。用信用卡、支付宝付款的时候,人们充分地相信银行最终会通过金融的汇兑系统把钱汇到储户的手上。因为,人们相信银行的管理者是非常理性的。这样,就推演出一个有趣的结论:世界上最疯狂的是什么?原来是现代生活的理性。

现代生活的“疯狂理性”其内涵就在于,它非常完整而有体系地建立了一种脆弱的编码系统。相对于建银行,抢银行仿佛真的很简单:只需要工具和相应的“胆大”就可能“一夜暴富”——当然,接下来也将给自己带来牢狱之灾。

这当然是个笑话,但笑话背后反映出吊诡的道理:人们已经习惯的现实生活,可能没有想象的那么真实和稳定;有些现实的东西,可能是建立在高度风险基础之上的——这就是“疯狂理性”的境况。

疯狂理性渗透到方方面面,如果我们相信一切事情都可以用理性来解决,这本身就是一种疯狂理性的信念。德国哲学家本雅明(W. B. S. Benjamin,1892—1940)曾经提到过玻璃建筑,这可以看作是对现代建筑之疯狂理性的批判。沿着本雅明的方式推演,人们会发现,玻璃建筑暗含着“坍塌”,从而体现出这样一种现象:越是看起来不适合做建筑材料的东西,越有可能成为建筑材料。因为,它能够获得一种张力。玻璃本来是脆弱透明的,可是一旦把玻璃搭起来,它又极其坚固——现代玻璃建筑材料本身就已经很坚固。但是,玻璃给人带来的是毁灭感;用这种毁灭感来搞建筑,建筑就会带有一种疯狂理性的美。所有稳定的、永恒的建筑,由于用了玻璃这种材料而获得一种坍塌的幻象。玻璃建筑的魅力在于,它预示着坍塌的未来的可能性——它以一个永远等待坍塌的状态在你面前呈现建筑的魅力。不妨说,正是这样一种吊诡的美学,构造了疯狂理性。

而这就引出对现实主义的重新反思:现实主义不正是体现了这种疯狂理性的特性吗?

二 梦境比现实更真实

“现实主义”(realism)在人们心目中多被理解为关心现实和实际,它作为一种文艺思潮、文学流派和创作方法在欧美流行始于19世纪50年代。人们赋予了现实主义特定的文体内涵。在这里,所谓的现实主义,就是伪装成“现实”自己在故事里发生的一种叙事方式。这就带来一个问题:“现实”是什么?

“疯狂理性”这个概念告诉人们,“现实”是理性的,所以,才是疯狂的、虚假的。

绝大部分人会认为,现实生活是真实的,梦境都是虚假的。可是,以弗洛伊德(S. Freud,1856—1939)为代表的精神分析学派通过对梦的研究,却告诉了人们相反的答案。拉康(J.Lacan,1901—1981)曾经阐释过这样一个梦:一个孩子死了,他的尸体躺在太平间里,旁边点着一支蜡烛,蜡烛静静地燃烧。孩子的父亲睡着了,梦到孩子忽然走到他面前说:“我被烧着了,你怎么不管我啊?”父亲惊醒后看到,那个蜡烛已经歪倒,孩子的袖子已经烧着。

齐泽克对这个梦作了崭新的解读。在这个梦境里面,人们遭遇到一个值得反思的问题:为什么父亲能知道他的儿子被烧着了?因为丧子之痛给这位父亲造成了严重的伤害,无论他儿子是什么原因死的,他都会产生强烈的自责,都会以为是自己没有监护好、看护好自己的孩子——儿子的死虽然与他无关,可对于父亲来说,就像是亲手杀死了自己的孩子一样痛苦。这个痛苦强大到能让一个父亲一夜白头,强大到使父亲不能有任何牵连丧子伤痛的联想。在现实生活中,只有一个办法能够让这件事不伤害到这位父亲:用尽办法压抑这种伤痛。在现实生活中,总能有办法让人躲避痛苦。例如,一个人的至亲去世了,用什么办法来躲避痛苦呢?可以开追悼会、举行葬礼,孝子穿着白色的衣服,然后见人就握手、磕头。他疲惫不堪,到了夜里一头睡过去。这一套葬礼的形式,减缓了因亲人死亡而给自己带来的巨大痛苦。所以,现实生活竟然是一种掩盖人们真实感受的方式,而且是一种非常有效的方式。

但是,“梦境”却躲避了“现实”对痛苦的管制,那些被压抑了的念头会出现在梦境之中。这时,比现实生活更加真实的事情发生了:在梦境里感受到了巨大痛苦的真实。在梦境里,这位父亲不得不面对儿子死亡引发的具有强大破坏力的内心愧疚感——而在“现实”中,这种“愧疚感”是被掩盖或者延缓了的。

现实生活的掩盖性还体现在第二个方面。在精神分析的理论中,精神病患者的狂想与疯狂,乃是一种“自我疗救”的方式。这是对精神病逻辑的崭新理解——精神病并不是对自己的戕害,而是对自己的一种维护。这也可以将其归入弗洛伊德所说的“防御机制”,即任何人可以通过疯狂来躲避现实带给他的真实伤害。

例如,我母亲的好友刘阿姨之子,在读高三的时候死于一场车祸。丧子之痛让刘阿姨日日以泪洗面。后来,刘阿姨慢慢地精神错乱了,由此失忆。这成为对自己的保护:通过失忆和疯狂来抵抗痛苦。在这里,“疯狂”乃是事件连续性的感受能力的消失,是没有能力再组织记忆的一种情形。精神的疯癫,竟然都是符合生活理性的,也就是符合人们所说的“疯狂理性”的。因为,“疯狂”本身暗含着理性:一种很好的自我保护的办法。

显然,梦境比现实更真实。按照齐泽克的逻辑,现实是假的,是被编码了的;现实是暗中仪式化、理性化、秩序化的,可以让人感觉生活在并不疯狂的安全世界之中。现实的目的就是让任何活着的人都要获得这个安全感、秩序感和稳定感。

那么,为什么梦境比现实更真实?因为梦境失去了理性控制,那些在现实中被压抑的东西,就会在梦境里面反复地出现,甚至震撼灵魂。事实上,梦里人们常常惊醒,充满恐惧,因为只有梦境才能暴露内心的不安,暴露已知却不敢在现实中承认的“真实”——于是,就假装不知道这些,仿佛它们不存在。

三 有关“真实”问题的四个概念

如果梦境比现实还要真实,那就需要分析一下,何谓“真实”?

这里罗列出四个概念,按照逻辑顺序分别是:“The Real”(真实)、“The Realism”(现实主义)、“TheReality”(现实)、“The Truth”(真相)。越靠近“真相”,距离“真实”就越远,距离“真实”最远的是“真相”。

什么是“TheReal”即“真实”呢?这是拉康的三个著名概念之一。它来自人的心理结构的三个层面——想象界、象征界、实在界。理解“实在界”,不妨从日常生活和临界体验的差别谈起。作为人,不管建立了多么辉煌的人生,死亡依旧在远方沉默地等待,这是“真实”。死亡是任何语言、任何想象、任何艺术、任何意义、任何肉体、任何规律、任何时空都无法对抗的东西。所以,相对于人生来说,死亡是“真实”,这才是实在界的面孔。实在界乃空无一物,生命只不过是宇宙间一瞬。从这样的角度来看,电影《流浪地球》(2019)讲述了一种对实在界的“想象性抵抗”——这种荒漠空茫的实在界太恐怖了,地球毁灭的情景太需要唤起一种“救赎”的幻象——点燃木星,让地球去十万亿光年以外重建文明,从而可以继续永恒地生活在人类的世界之中。

反过来,人们也有拥抱实在界的激情。一些“现代派”艺术家,在大街上用鲜血来警告世人说,艺术要有拥抱真实界的激情,鲜血、痛苦和肉体可以呈现这种激情。同样,观看好莱坞制作的一些影片,里面充满了拥抱实在界的激情——对暴力的展示,对杀人武器的崇拜,对象征国家能力而毁灭一切的时代力量的欢欣鼓舞,这些都可以看作是在暴露拥抱实在界的魔力。

2017年12月1日晚上10点,美国拉斯维加斯曼德勒海湾赌场附近正在举行一场乡村音乐会,64岁的帕多克(Stephen Paddock)在酒店32层的房间,向参加乡村音乐会的观众发起轮番射击。警方后来的调查发现,这个枪手既不恨社会也不是穷人,无法确定他的杀人动机。正因如此,他用死亡的癫狂画面,呈现了被现实层层遮盖的实在界:看到别人流着死亡的鲜血,同时他也去死亡。这与2019年3月15日发生在新西兰克赖斯特彻奇市清真寺的枪击事件不同。这种极端分子的宗教仇杀不是对实在界的激情,而是在“现实主义”层面上发生的事件,是一种“用理性去除非理性的狂想”行为。枪击者相信,他把异教徒驱逐出自己的现实生活,从而恢复自己白衣世界的冲动是合理合法的——这是疯狂理性的另一种境况。

但是,美国拉斯维加斯的枪杀事件与新西兰清真寺的枪杀事件,却都蕴涵着“对表象的激情”。如同“9.11事件”中齐泽克所分析的那样,这种暴力性行动,呈现出来的“拥抱实在界的激情”,“首要目的不在于在物质上毁灭什么,而在于制造波澜壮阔的破坏效果”。所以,这终究是一种“虚假的激情”,因为通过这种激情,可以逃避实在界的恐慌。这如同观看恐怖片,恐怖的只是眼前设计出来的“假象”,体验这种“假象”,仿佛就可以获得对抗恐惧的力量——许多“喜欢”观看恐怖片的人总是会轻蔑地嘲笑“胆小者”,因为这些恐怖片中的景象常常表明一种可怕的真实:实在界乃是指向虚无的,是死亡般的寂静和永恒的“熵”。

因此,人类其实无法接受实在界,这就有了“现实主义”(realism)。

之所以要重新思考“现实主义”,是因为,“现实主义”是一套具有这样功能的编码方式:让人类生活在自我编织的故事层面上。而“故事”的功能就在于,它可以呈现令人惊恐的任何东西,却最终让人们以为,一切恐怖的事件都是可以避免或者即使发生了也没有那么惊恐。而“历史”(history),也就是一系列故事的“后果”。这套编码系统一旦勾连起来,就深入到人们生活的方方面面。这样,“现实主义”最终创造出“现实”。

在这里,“现实”(或者叫做“现实界”)乃是“现实主义”在想象的驱动下,以特定的符号运作,假装事情以自然而然发生的方式,最终形成的一种人类生活的“世界”。

这里依然以至亲的死亡为例,它是一种实在界的痛苦。可是,在“现实”里面,“现实主义”告诉你说,你可以留下他/她的照片,可以每年对他/她祭奠,到他/她的坟上撒把土……这一切行为,都是假装实在界的入侵没有发生,或者发生了也没什么大不了的。如此看来,“现实主义”就是现实生活自我编码的一套有效手段,它让人们用“历史”取代了“事件”,让人们用“故事”来对抗“真实”,让人们用想象和象征的系统去把实在界层层地包裹,让人们感受不到他/她的存在。甚至有的人就要死了,人们依然安慰他说:“没事儿,会好起来的!”

现在,可以接触最后一个词——“真相”。

“真相”是用来讲述“现实”的话语体系,它号称“真实”或者“真理”。后现代主义者对于“真相”进行过尖锐的讽刺和挖苦,但后现代主义者同样是假装“真实”不存在的方式。

在这里,“真相”恐怕是这个世界上最虚假的东西。如果亲人去世,那么“真相”会冷静而理性地用科学主义的话语来讲述死亡的原因,从而让人们“认识”死亡。一旦被“认识”,也就被理性控制,从而消除了隐含其间的那种实在界的惊恐。

显然,在英语世界里,“现实主义”(realism)、“实在界/真实”(The Real)虽然词根一样,但却被赋予了截然不同的内涵。实在界/真实成为“现实”最尖锐的内核,而“现实主义”成为生产“现实”的编码系统。即使在汉语的日常应用里面,同样能清晰感受到这种编码方式的意义。例如,劝某人去忍受现实编码的强制力的时候,会用现实主义的态度说:“现实一点吧。”又如,当人们说某人是“理想主义者”时,含义是说,此人不愿意接受现实编码系统的安排,拒绝那套“现实一点”的东西。于是,“理想主义”乃是“现实主义”的反义词,即拒绝掩盖“实在界/真实”的那种态度。

如此说来,其实根本就不存在所谓的“现实主义”。记得上中学的时候,老师说唐代诗人李白(701—762)的作品是浪漫主义,杜甫(712—770)的作品是现实主义;先秦时期的《诗经》是现实主义,《离骚》是浪漫主义。在绘画史课堂上,也有这样的概念,说16世纪以前的很多宗教题材的油画,因为画出了老百姓的生活,因而是现实主义绘画。理由是它们真实地再现了那个时代劳动的场景。但这样说是有问题的。因为“现实主义”是一个特指的概念,是“科学主义”取代了“古典主义”、取代了宗教的幻象之后才会产生的一个东西。在“现实主义”没有诞生之前,科学也没有诞生。

从话语形态角度来说,“科学”是什么?它是鼓励人们用冷冰冰的、物的关系去看待世界上一切关系的话语。“科学主义”到来之后,“宗教主义”被彻底打死了。“现实主义”最早发生的时代,是“堂吉诃德”那个时代。塞万提斯(M. d. C. Saavedra,1547—1616)塑造“堂吉诃德”这个形象,是用讽刺的态度对“骑士精神”“贵族意识”进行嘲弄——这种嘲弄,当然是一种科学主义理性建立起来之后才有的“现实主义”嘲弄。随着科学主义的普及,人们越来越相信,这个世界没有神,没有神秘的东西,到处只不过是冷冰冰的物与物、人与人的现实关系。

“现实主义”之所以会与“科学主义”相伴随,在美国思想家杰姆逊(Fredric R. Jameson)看来,在于“现实主义”这种艺术风格与科学上那种冷冰冰看世界的眼光的内在逻辑是一致的。“现实主义”创造出这样一种文体意识:相信艺术家创作出来的作品和故事乃是生活逻辑的真实再现。当画家用真实的——如透视关系来看待事物的时候,这个事物就会“真实”地呈现在他的画布上。这当然是一种幻觉。虽然人们也认识到,艺术的创作过程是想象的过程,但没有认识到,是人们的想象界与象征界合作致力于“世界”的“创作”——构造整体的人类世界,而这个世界是通过假装充满意义且自身具有意义的“现实主义”方法创作出来的。人们仿佛坐在一列雪国的火车上,车窗的液晶玻璃播放各种各样美丽的大自然画面;但人们一刻也不能打开车窗,因为外面乃是实在界的恐怖景象。而液晶玻璃,正是变换图像又伪装列车自然行进的“现实主义”。

四 “全景知识幻觉”与“现场主义”

那么,“现实主义”这种艺术观念是怎样确立起来的呢?或者说,为什么人们会相信“现实主义”乃是真实的再现呢?

要讲清这个问题,需要先引入一个词——“全景知识幻觉”。以世界一些知名电视媒体的新闻播报为例。一般是半小时或一小时,结束时是几分钟的天气预报。从常识来说,这个世界每时每刻都在发生许许多多的新闻,单靠电视媒体半小时、一小时的新闻播报是无法容纳的。可是,观看新闻播报的人,却产生了可以在半小时或一小时内掌握世界上发生的全部重要事情的幻觉。当然,人们并不真的需要“全部知道”,而是需要“知道了这个世界”的幻觉,即“全景知识幻觉”。因为,如果没有这个幻觉,人们会有惶恐感,会觉得被这个世界抛弃了。很多事情不是因为出于对“实在界/真实”的激情,而是出于对“现实”的冲动——每日的新闻播报给人们提供了了解这个世界的知识幻觉。

至此,可以发现,人类需要“现实主义”。“现实主义”之所以在“科学主义”之后诞生,是因为“科学主义”向人们呈现了一个令人惊恐的“实在界/真实”——一个没有神的世界,一个没有目的、没有秩序、没有规则、随时可能坍塌的世界——从此以后,“怀疑主义”成为人类思想中不能抹掉的创伤。从尼采(F. W. Nietzsche,1844—1900)到鲁迅(1881—1936),从萨特(J-P. Sartre,1905—1980)到海德格尔(M. Heidegger,1889—1976),所有的人都要去思考,如果这个世界没有神,该如何构建人类秩序。

如果要给“现实主义”作一个概括的话,就是它给人们提供了“全景知识幻觉”,让人们在阅读了一系列现实主义作品之后,慢慢就接受了现实主义的编码方式,从而感觉自己掌握了这个世界的秘密,感觉自己不会被这个世界抛弃。所以,“现实主义”是科学主义的产物。当科学主义揭开了“实在界/真实”的恐怖的面纱后,“现实主义”赶紧来编织另一幅面纱,让它变成被人们所接受的“现实”。

然而,随着时间的推移和历史的发展,“现实主义”正在日益暴露它的“虚伪”。它的所谓“真实客观地再现生活”,归根到底是一种“现场主义”。

丹尼尔·贝尔(D. Bell,1919—2011)在《资本主义文化矛盾》一书中认为,“现代主义”的特点体现为现场感,即叙事者假装与现场同在——从而不理解创作者当时是怎么创作的就不理解这件作品。他提出,“现代主义”是对“现场经验”无休止的追索,是对“距离消融”(eclipse of distance)这种叙述感的热情张扬。因此,“现代主义”呈现为对秩序和对秩序的叙事的一种强烈对抗,并形成对理性主义的宇宙观和世界观的摒弃。与此相对,“现实主义”则假装一个故事自己在发生,人们似乎不需要理解当时创作者的情感与思想状况,只需要文本本身的阅读和阐释就能理解其内涵。简单地说,“现代主义”是追求现场感的,“现实主义”则相反。

贝尔这里所说的“现场感”,指的是创作者出现在文本之中,或者创作者假装自己出现在文本之中,从而令作品不再体现一种“客观公正”“不偏不倚”的主观性叙事色彩。但是,如果转换视角,从文本呈现“现实”所追求的真实幻觉的层面来考量,就会发现,“现实主义”才是真正塑造“现场感”的文体。即“现实主义”通过隐藏叙事者或者创作者的痕迹,来假装它所陈述或刻画的场景,乃是完全的真实现场的再现。所以说,“现实主义”归根到底乃是“现场主义”:“看,这个细节是多么真实啊!”“你看,我画的东西是多么像!”“你看,这个作品由一千万根羽毛勾勒而成”……当参观者在很多知名博物馆里看“镇馆之宝”时,总会有讲解员介绍,它的细节多么精巧,用多好的材料才能烧制而成,它制作的工艺如何……这难道不是通过制作过程的现场来展示现实感的震撼吗?

我们来设想一幅描述会议场景的绘画:一个高大的男人要上台讲话;会场上坐满了观众;画面右下角有一把盛热水的水壶。从绘画的角度来说,这个水壶在构图和色彩的分布当中,是用于掩盖这个座椅留下的空白的——不一定是水壶,画别的东西功能也一样——或者说,这个水壶与这个会议一点关系都没有。然而,这个水壶又是必需的,或者说,类似水壶的这种处理方式是必需的。

在这里,水壶的作用是用来证明会议乃真实地发生过的,是有“现场”的。一个水壶或别的什么东西,看似与整个画面的内容毫无关系,却足以证明这个场景是生活现实场景。它的潜台词并不是为了证明参加会议的人们需要喝水,而是证明,“现场就有这把水壶,所以,才会出现在画面中——这是真实的反映”:并无必要性的物品成为证明现场真实性的必要物品。显然,我们设想出来的这个画面充分说明了,现实主义乃建立在这种“水壶意识”之上:现实主义通过各种添加到画中的水壶来形成其文体无意识。

我们到处看到这种“水壶”的存在:小说中人物对话口吻的身份化和性格化、电影中自然场景的选择和肤色色调的控制、绘画中静心构造的小细节……现实主义显然确立了一种形成“时代的全景知识幻觉”的有效方式:既然每个细节都是现实本身的,那在文本中看到的一切,不就是现实或者深层现实吗?

显然,“现实主义”具有双重性:既有反应性,又有掩盖性。它一方面在科学精神的引导下反映现实,形成“全景知识幻觉”的认知主体;另一方面,它又掩盖这个世界,让人们觉得文本中被感受到的都是现实本身。双重性具有共同的作用:“实在界/真实”被淡化了,或者说被驱逐了。

所以,“现实主义”旨在呈现构建世界的“真相”。这种建构的真相,是经验和共识中的支离破碎的真相。过去,人们认为“现实主义”就是真实的外在世界的再现,“表现主义”是内在世界的表现;现在却发现,这两个东西合在一起才是“现实主义”,因为它们都是用不同的编码方式完成自己:一方面反应,一方面掩盖,共同来构建人们的生活真实感、稳定感。

与此同时,人们还发现,“现实主义”文本始终存在一种“自我辩护”的声音——这构成了巴赫金(М. М. Бахтин,1895—1975)意义上的“双声语现象”:“现实主义”在表达“现实”的同时需要自我辩护——细节都是现实本身的,以确立一种“时代的全景知识幻觉”;在讲述所谓真实的时候,又暗中辩护说:我讲的才是真正的生活,梦境当中的东西、不合逻辑的东西、超越规则的东西都不是现实生活。可是,今天的现实生活已经变成越来越单向度的生活,而现实主义则可能变成这种单向度生活的“维护者”:它在让人们相信其所呈现的世界是真实可靠的世界;然而,事实却是,今天的世界如大卫·哈维(David Harvey)所言,任何事物都不是表面看起来的那个样子,因为拜物教的文化在扭曲、改造和伪装现实。

因此,今天的艺术家必须面对这样的困窘:你越理解生活,你可能就越脱离真实;你越理解现实、陷入生活,你就越被同质化、单一化的历史所笼罩。有时候,一个艺术家的作品卖得越贵,就越缺乏力量,因为有力量的东西往往直指“真实”,撕破“现实”,从而让人们惊恐四逃。

五 “现实主义”还有可能吗?

由于现实主义的编码方式让人们越接触现实就越遗忘真实,那么,一个艺术家该怎样创作才能摆脱现实的编码体系?如何才会有“实在界/真实”的震撼力的艺术呢?这里就需要对“事件”概念做一理解。

在理解这个概念之前,先了解这个世界上到底有多少种“关系”。如果不作细分的话,它大致可以归纳为四种。

第一种,因果关系。例如,张教授与某学院的李教授相识,李教授邀请张教授来学院作学术讲座。于是,张教授讲座结果的出现,是因为李教授认识张教授。这就是因果关系。

第二种,结构性关系。例如,由于某学院请教授作学术讲座是一种教学需要,因此,即使张教授不来,也会有其他教授来。那么,讲座者与台下听讲者的关系,就是一种结构性关系。

第三种,“选择性亲和关系”(elective affinity)。这是马克斯·韦伯(M. Weber, 1864—1920)提出来的一个概念,也可译为“内在性亲和”“选择性契合”。在他看来,新教伦理与资本主义精神之间的关系虽非“因果关系”,却存在着事实上的关联。在特定的历史偶然性里,“加尔文主义”与资本主义精神存在一种“选择性亲和”关系,相互对立也相互融合,从而成为资本主义的精神动力。这个概念描述了这样一种关系:两种东西如果不碰在一起,什么事情也不会发生;一旦碰到一起,就各自受其影响,各自发生变化。例如,娶妻回家,形成婚姻,这个是结构性关系;但婚外情就是选择性亲和关系——发生不发生婚外情,对于婚姻来说,完全是不一样的结局;而婚姻并不意味着一定要有婚外情。

第四种,概念性关系。世界上有各种各样的“杯子”,有的盛水喝,有的只是仪式物品,有的则用线条呈现在画布上……人们把这些都称为“杯子”,从而用一个概念把它们关联在一起。

然而,在人们熟悉的四种关系之外,其实还可以推测出第五种关系,这就是“没有关系”。“没有关系”也是一种关系。例如,在银河系几亿光年外的地方有一个黑洞,再过上几十、几百亿光年,太阳系可能就被它吃掉了;可是,现在的人们与这个黑洞没有关系。因为,还没等它吃掉,现在的人们就已经死掉了。事实上,这个世界上的一切关系都是“没有关系”。无论因果关系、选择性亲和关系、概念关系还是结构性关系,都是因为有了人,才有了这些关系。凡是突然从这种“没有关系”层面上发生的事情,就是“事件”(event)。例如,一颗彗星撞击了火星,那不是“事件”;而彗星撞击地球,就是“事件”。因为,它一瞬间会毁掉所有关系,体现了狰狞的“没有关系”的实在界内涵。

所谓“事件”,是指让人类突然看见实在界的时刻;在那一时刻,实在界入侵人们的日常生活(现实),不仅暴露了宇宙真实可怕又空无一物的情形,也让“现实”的一切编码方式——“现实主义”失效。

与之相应,“故事”乃是“事件”的反义词。一旦一个事件发生,人们就会马上启动编故事的活动,通过“故事”来形成一种感觉,如彗星撞击地球这个事没有发生过。“故事”体现了对实在界的不承认:

我们总是与作为不可能的实在界擦身而过,或者把它体验为不可能的和不真实的(无论我们多么清楚,即将来临的灾难是完全可能的,但我们还是不相信它真的会如期而至,因而将其作为不可能排除出去),或者把它体验为真实的和不再不可能的(一旦灾难降临,它就被“重新常态化”了,被视为事物的常态运作的一部分,视为一直总是已经可能发生的事情)。

人们把“灾难”——一种事件意义上的“实在界的入侵”“常态化”,就是编织为现实稳定而有序的序列中的“暂时失序”,这就构造了“灾难美学”;而完成这种编织的行为,就是“故事”。一个好的故事,也就是符合“现实主义”编码诉求的故事,即使情节荒诞,却可以通过对“常态化”的诉求而形成“现实稳定感”的幻觉。在这里,“好的故事”正是“可以带你回到现实”的故事,是假装“事件”不发生或发生了也没关系的叙事。

日本动画电影《你的名字》(2016)讲述了“彗星撞击地球”的“故事”(而不是“事件”)。在灾难中,与男主角的灵魂交融在一起的女主角死掉了(“事件”发生)。可是,这个男主角最终费尽九牛二虎之力,把这个女主角救了回来——他们又在地铁里相遇(“故事”拒绝了“事件”)。在这里,《你的名字》通过奇异的爱情与导演新海诚美轮美奂的画风共同造成一种幻觉:这个世界的美好没有被破坏。“彗星撞击地球”在新海诚的画笔下,是那么辉煌灿烂,毫无实在界的恐慌。“故事”告诉人们:即使彗星撞击地球(事件发生了),爱情也依然继续,人们依然生活在稳定的现实界里,一切都仿佛没有发生过一样!电影中的男主角是一个充满了感情的无情者:他不愿意接受真的感情——那个女孩死了;他让自己永远沉浸在甜蜜的爱里,用狂热的爱来掩饰世界的无情。

“故事就是抵抗事件”,电影中灵肉的疯狂错位、城乡的疯狂换位、灾难的疯狂拯救、爱情的疯狂相遇,最终把“彗星撞击地球”这个疯狂的事件变成可控的故事,“实在界”的入侵变成了现实界的“真相”。

与之截然不同的另一部电影《忧郁症》(2011)讲述的是,当彗星撞击地球时,忧郁症的患者乃是最正常的,因为她早就陷入到灾难忧郁的“实在界”中;所以,当彗星到来的时候,所有人都疯了,只有患忧郁症的贾斯汀特别淡定:“你看撞地球了吧,我早就知道要撞了。”在张爱玲(1920—1995)的小说《倾城之恋》中,男女主角恋爱一直谈不成,直到香港被日本侵略军轰炸了,他们才谈了恋爱并结婚。双方都意识到了,人生和恋爱没这么多要计较的,在灾难面前没什么可计较的,最重要的是你还活着、我也活着。这部小说前后两部分的“故事”截然不同:在前半部中,白流苏小市民的算计让她们的婚恋徘徊不前;而后半部中,应对灾难的唯一选择,就是毫不犹豫地一头扎入“现实”,只有这里才是安全而温暖的。

“回到现实中来”,这才是“现实主义故事”的“使命与召唤”!

既然所有的艺术都是在讲故事,那么,艺术还能“反映现实”吗?或者说,“如何反映真实”呢?这就需要以“寓言”的思路重新反思“现实主义”。

歌德(J. W. v. Goethe,1749—1832)认为,古典艺术是象征的艺术,它内部的每个细节都表现了整体的共性;巴洛克艺术则体现了寓言的特点,即形式超越了内容,内容控制不了形式。歌德在“狂飙运动”和德意志后期超理性的音乐中,看到一种“冷酷的热情”,它撕裂了作品的完整感。此时的文本具有了“寓言性”:文本内部的因素解释不了文本本身——现代艺术靠自身文本解释不了自己。

“寓言”是这样一种结构:有一只狐狸看到篱笆里有葡萄,但身体太胖,减肥后才能钻进去;当吃完葡萄后,狐狸发现自己又胖了,只能把自己饿瘦了再钻出来;狐狸出来就想:我进去干吗?有什么意义?这个“寓言”虽然是“故事”,但它在“意义结构”上破毁了故事:即故事本身解释不了这个故事的意义。这里不能用“狐狸的个性”“狐狸的智慧”来解释这个寓言,只能借助于故事之外的东西(如反思贪欲等人类生活中的故事)来重新阐释这个故事——它通过反对自身而成为“寓言”。因此,“寓言”乃是一个等待被破坏的“故事”——只有具有可破坏性,才称得上是寓言。

这样一来,就找到了“重建现实主义”的新入口——“寓言现实主义”。即通过创作可以破坏故事的故事,来呈现“实在界”的魔力,让人们不仅看到“故事”带来的“现实”,同时还看到“现实”是如何参与“故事”的编造,从而让读者或观者“领悟”那些塑造幻象的力量和这种力量的虚弱。

从这个意义上说,“寓言现实主义”就是借助传统的现实主义又破坏这种现实主义,从传统的现实主义的书写和描绘中来发现无法完成自身意义的叙述的东西——也就是被现实主义编码方式无法编码的东西——那些“实在界/真实”的碎片,从而令其变成实在界的寓言。

这种碎片,乃是一种“实在界的剩余”,或者说“残余”。不妨比较两个概念:“盈余”(surplus)与“剩余”(leftover)。盈余是指生产过剩而导致的结果,如房子盖得太多,没有那么多人住,房子就多余出来;而“剩余”则是因为生产未能满足需求造成的结果,如房子盖得不够多,没地方住,人就被剩下了。

接下来,结合这两个词看两幅图。图1是象征型的(故事性的、现实主义的),图2则是寓言型的(事件性的、寓言现实主义的)。

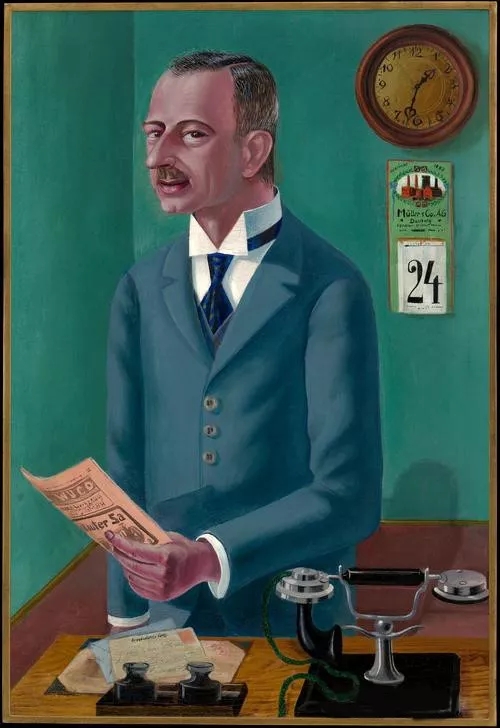

图1 迪克斯《商人麦克斯》

图2 贾科梅蒂《自画像》

从图1中,人们可以看到一个精明的商人;在作品的每一个细节里面,都让人感受到这个形象内心的精明老练。在这个形象身上,人们似乎可以看到资本主义在进入大工业时代的“整体精神”。

可是图2却不同。这是一幅贾科梅蒂(A. Giacometti,1901—1966)的自画像。它有一种“魔力”,来自它的“不可能性”。一个画家能画很多东西,但画不出“自我”来。实在界的意义上,“自我”乃是被各种画法——象征界的符号体系——所剩下的东西。一个画家用尽一切现实的规则、知识和手段,却还是无法全部表达自己。这幅画的“魔力”就在于,表达了一种被这个世界剩下的感觉。这正是“实在界/真实”的特点:任何语言都不能描述它。面对死亡时,任何形式都不能描述;而但凡使用已有的形式和手段来表达它,就会滑入“现实”中去,但这幅自画像企图拒绝进入“现实”。通过这幅画,可以看到一种创伤:如果说,图1中的人物是“盈余”,即刻画这个形象的符号丰富多样,那么,图2中的人物乃是“剩余”,即一切绘画手段都不能穷尽“我是谁”这个命题。

同样的例子还出现在《红楼梦》中。“黛玉之死”的发生被小说陈述为故事必然结果的时刻,同时也是这种“死亡”显示其无法被《红楼梦》的符号系统完全言说或缝合的时刻。“黛玉之死”的恐怖性内涵“超逸”出文本,成为具有特定含义的“文化寓言”:它是《红楼梦》的“剩余物”,是这部小说无法“解释”的实在界碎片,只有通过引入更多的东西,才能阐释“黛玉之死”。

同样,格非的长篇小说《望春风》(2016)中有各种各样的故事,但小说却同时显示讲故事能力的匮乏——它不用讲故事的方法来控制故事,而是用不能讲述故事的“困窘”来讲故事,于是,《望春风》显示了另一种刻骨铭心的真实:“我们无法用故事掌控世界”,也就是“无力掌控对世界的想象”,这个“事件”被剩余在文本之中了。事实上,《望春风》正是通过这种被剩余的、其故事无法控制的“无力”,才呈现了一个精神焕发的时期,小人物的“啥都不是”。这是被剩在文本中的东西,也是被剩在时代中的东西。这个小说给读者展现一种能力:只要愿意讲故事,不管是不是作家,都不免陷入“现实”的围困;只有不停地展现一个故事,但却没有讲故事的能力,才能恢复其事件性震撼。

归根结底,寓言是对“故事—现实主义”编码方式的一种重构。文本之外需要重建一个文本。如果给“寓言”定义的话,它大致分为三层:第一层,是以“震惊”(shocking)的形式打破人们已知的感受。人们的感受越真实,就越虚假;而“震惊”就是让人的感受瞬间紧缩起来——从所有熟悉的经验里收缩起来,从而达到寓言的效果。第二层,具有强烈的否定性批判色彩。即对于现实生活不仅仅是批判,还要有一种否定性思维。寓言的艺术观念告诉人们,不是“现实主义”出了问题,而是“现实”本身存在很多问题。第三层,“现实主义”只有是“寓言现实主义”的时候,才能恢复其所允诺的对“真实”的反映。即只有当现实主义不是有机地阐释现实,而是哲学意义上的否定性阐释现实,通过“实在界剩余”的生产重构现实感的时候,它才具有了“真实”。而那些可以提供“剩余物”的“现实主义”,才称得上是“(寓言)现实主义”。

- 地域性的当代多样形态与少数民族作家的现实主义书写[2022-02-16]

- 新世纪二十年来,文学播下的种子有什么样的收获?[2022-01-15]

- 现实主义视野下的城市诗歌[2021-12-21]

- 新媒介时代,现实主义向我们提出了什么?[2021-12-07]

- 邵丽:今天比以往更需要现实主义[2021-11-26]

- 现实主义的“真”与“伪”[2021-11-16]