女权主义作家?女权主义的背叛者?

潘多拉是世上第一个女人。

宙斯将她放在世上第一个男人

——厄庇墨透斯——的身旁,

并赠予了她一个盒子,

盒中封存着人类的所有善与所有恶。

潘多拉打开了那致命的盒子,

于是盒中的一切都散落人间,

只余下希望在其中。

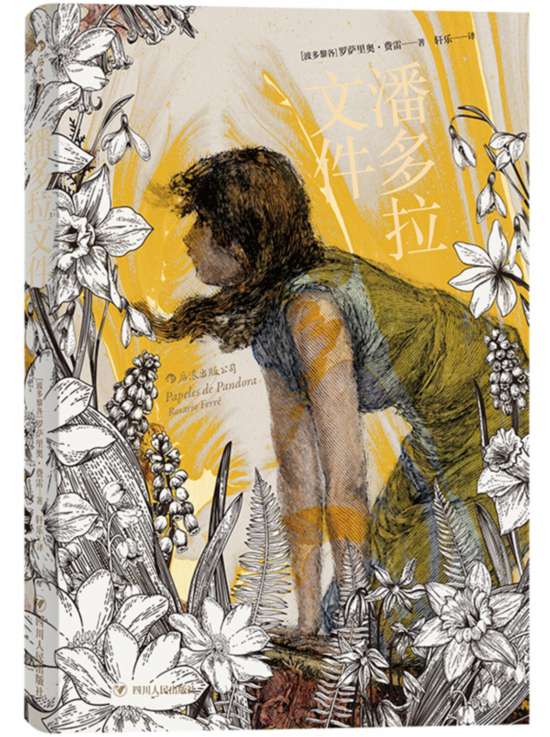

这是人们耳熟能详的潘多拉魔盒故事的一个版本,也是波多黎各作家罗萨里奥·费雷(Rosario Ferré)为自己的短篇小说及诗歌集《潘多拉文件》(Papeles de Pandora)所作的引言。“于是盒中的一切都散落人间,只余下希望在其中。”这既是终结,亦是初始。人间有盒中的一切,唯独没有希望。人间有盒中的一切,抑或,可以从盒中捡起希望。费雷用这种方式捧上了她的文字盒子、她给世界的礼物,邀请人们打开。

罗萨里奥·费雷1938年出生于波多黎各蓬塞一个上流社会家庭,自幼饱读诗书,在波多黎各和美国完成了初中高等教育,并于马里兰大学取得文学博士学位。自1970年写出第一篇短篇小说开始,先后用西班牙语和英语创作出版了短篇小说集、散文集、诗集及文学评论专著近三十种,毫无争议地成为波多黎各二十世纪后半叶最重要的作家、诗人之一。罗萨里奥·费雷,1938年9月28日-2016年2月18日,父亲是波多黎各第三届民选总督,也是新进步党的创始人

罗萨里奥·费雷,1938年9月28日-2016年2月18日,父亲是波多黎各第三届民选总督,也是新进步党的创始人

镜|Espejo

费雷的文字涌动着对读者视觉、听觉的刺激,描述的画面常常奇谲怪诞、摄人心魄,“耀眼且令人不安”。这源自她对自我生命的卓越体验力以及对周遭一切的细微观察。她仿佛长久地站在一面凹凸不平的变形镜前,凝视的不仅是自己的轮廓、面庞、内心,还有背景中后殖民时代波多黎各的政治图景、自己所属的社会阶级以及那座岛屿上的风土与人民。言语便是那变形的镜面,延展、缩紧了它所映射的空间,拉伸、挤压了镜中人与事物承载的时间,极具加速或减速节奏的纷繁图景创造了扭曲的、喷泻而出的或如烟尘般漫开的力量:

超市里的食物满溢

卖煤油的 卖金枪鱼的 卖水泥的货存满溢

权贵的游艇满溢

游艇满溢的权贵的女人的珠宝满溢

蓬塞海滩的下水道里 管道 阴道 枪炮满溢

——《夏娃·马利亚》

她将轻柔、和缓的体验与暴力、摄人的经历糅合在一起:被甩入“龙尾般的水流时”,人物感觉到的是“骨髓里积起了蓬松的雪”(《最小的娃娃》);她不惧怕给读者带来感官的污秽泥潭,并从中萃取至高无上的神性光芒:

她黑得像咖啡壶底的渣滓,像下水道里的淤泥,在黑人伊莎贝尔的怀里辗转就像在泥浆的鞭子间翻滚,因为在黑人伊莎贝尔的怀里,做什么都可以,没有任何禁忌,身体是世上唯一的伊甸园,唯一的欢愉源泉,因为我们懂得享乐,享乐使我们成为神,我的孩子,尽管我们必有一死,但我们拥有神的身体,因为在那几个瞬间我们就偷来了他们的永生。

——《当女人爱着男人》

《当女人爱着男人》的故事围绕的也是一个关于镜像的隐喻。费雷创造出两个伊莎贝尔:上流社会的贵妇伊莎贝尔·卢贝尔莎和出身底层的妓女黑人伊莎贝尔——一位是富商安布罗西奥的妻子,另一位是他的情人。两个女人原本有“天壤之别”的生命被一个男人联结起来,她们在漫长的岁月里相互揣测、相互想象。另一人的模样、声音、气味、表情、欲望、痛苦、思想……仿佛盘绕在男人身体上的蛇,吐着信子,咬住自己不放。她们看不到对方,却又时时看着对方,终于——以他人的视角——“逐渐融为一体,渐渐相互抹除,仿佛把一张破旧照片温柔地放置在其底片之下”,“每人都在身体里藏着另一张忧郁的面孔”。最后在两人踉跄走到故事的尽头时,“不知谁会从墙上摘下一面镜子,我们走到它面前,那另一张面孔便会突然穿过肌肤呈现在我们的脸上”。两人的合一更像是某种逆向复原:她们本是一个生命、一副面孔,却被撕成两半,各自被圈禁在被赐予的属性中,无法奢望另一边所拥有的东西。正如作家本人所说,“那个父权社会做了一切来保证男人在性和经济活动方面的绝对自由,却在妻子和妓女身上实施暴政”。

独白|Monólogo · 对白|Diálogo

第一人称独白是《潘多拉文件》叙事中的重要元素。有时费雷会使用意识流的叙述方式,去掉某些独白段落的标点,将文字的节奏逼迫到极致,在这些段落中,表达仿佛先于意识出现,迅速占满纸张上的空间,如瀑布水流,径直灌入读者的感官,不容停息,无法拒绝,直到人们浸没于它所传递的信息与情感,不得呼吸。这种叙述方式带来了拼接并置的视觉效果,如大口吞下的盛宴,比最贴切的耐心描写更具冲击力,出人意料的是,它也更加真实:

我总是在他身边,总是自言自语,一个人吃饭,一个人睡觉,一个人照着镜子张开嘴用手指触碰上颚,看看会不会出什么声音,房子狗椅子嘴的形状咬东西用嘴唇内侧认识木头的质地或头发的口感试验自己可以憋气多久房子狗椅子但是那些物体并不会出声它们都待在原地默不作声仿佛是因为我的嘴张得不够大或者它们本身体积太大那些锋利的棱棱角角硌在牙龈上从喉咙深处往上推它们却没有任何结果碰触着那个我照镜子时在口中越埋越深的喑哑空洞后来我相信了我就要疯了。后来我生了我的儿子,才重新开始说话。

——《奔驰 220 SL》

读者在听过不同人物的独白之后,或许会期待他们之间的某种沟通,期许不同情感的洪流可以交汇,但费雷常常选择保留那道无法跨越的鸿沟。她甚至会构建空洞的对白桥梁,但对白传达出的信息却十分清楚,真正的沟通无法存在,有冲突的、属于不同阶级的人物之间,相互理解多是天方夜谭,根本无须努力。于是我们看到《奔驰 220 SL》中,女孩始终没有告诉夫人,他们夫妇俩撞死的究竟是谁。在独白急猛的力量与对白无可奈何的失落间,费雷激起失去平衡的震荡,让迷人的悲剧美感倾斜着铺散开来。

作家与女权主义|La Escritora y el Eeminismo

许多评论者在提起费雷时,会直接在她的姓名前加上女权主义作家的封号,但“也有声音认为她是女权主义的背叛者”。这或许是因为她不是一位“军人型的女权主义者”(Feminista Militante),她并不仅仅为斗争而书写,也没有服从女权运动的全部指令;又或许是因为她笔下如光怪陆离的藤蔓植物般展开的故事无法直白地传递出“明确”的信息——显然,她的文字需要更加积极亢奋的读者。费雷不太相信存在与所谓男性文学相异的女性书写或女性文学,因为文学,正如表达和形式,本身没有性别,女性作家与男性作家唯一的区别在于,那个年代,她们与男性的经历实在太过不同。她在散文集《围困爱神》(Sitio a Eros)中说:“如同所有其他艺术家,女性在用自己能书写的方式书写,而不是在用她们想要或应该的方式书写。她们或许需要愤怒着、爱着书写,笑着、哭着书写,烦闷地、非理性地书写,在疯癫的边缘书写,用尖利刺耳的美学书写,无论如何最重要的是去书写,并且持续书写。”她相信需要“继续写下去,哪怕仅是为后来的女性作家铺平道路,或许某一天,她们终于可以平静而不是愤怒地写作,正如弗吉尼亚·伍尔夫所期望的那样”。

愤怒的确是费雷书写欲望最有力的泉源之一,这一点在她包括《潘多拉文件》在内的早期作品中尤为明显。“言语正如利剑/举手可用两端/剑尖送出死亡/剑柄守得平安”——她的愤怒是她崇仰的墨西哥伟大的哲学家、作家、诗人、修女索尔·胡安娜的愤怒,是在文字中长期只能作为观察客体的女性的愤怒,是一个想说话却被扼住喉咙的作家的愤怒,同时也是“停在刀刃上的波多黎各”的愤怒。

他们想让我羽毛皇冠上的雨花石跳跃

他们想剥下我小女孩的脸

不该思考的 十九世纪的 顶着插花孔的

素瓷娃娃的脸

每一次当我歌唱父国

他们便用拳头把我打得满口是血

——《夏娃·马利亚》

我们收到了警察们的拳头,它们落在我们毫无抵抗能力的肉体上,让我们记起了那些溅在我们身上的狼的口水,多少个世纪以来,它不停喷溅在我们干瘦的身体上。

我们笑了,习惯了战火的我们,热切的我们,奏起了我们腰臀的颂乐,幸福地唱出名言警句,伴着我们节奏的粗言蠢语,尽情舞蹈,跳出他们几世纪的顺从卑屈,和他们对自由的千年期许。

——《马机诺兰德拉》

毋庸置疑的是,费雷的文字发出了强有力的女权主义的呼喊,但我们或许不应将女权主义放在她的作家名号之前,以免限制对她作品的阅读,因为她的书写涉及的远不止女性题材。宗教、政治、神话、音乐刺激了她的创造,她在诗歌和虚构的故事中将现实社会敲碎,纷繁的碎片映射的是对时代与政治的锐利观察,破坏性的书写反而成为构建图景的主要力量。她笔下诡谲瑰丽的影像与声响,联结起那片土地上无数女人和男人的血肉生命,在文字的洪流与旋律间起伏跳动,最终实现了摄人心魄的频率共振。

罗萨里奥·费雷的短篇小说与诗歌散透出的缤纷甚至疯癫的想象力令人不禁想起兰波或圣琼·佩斯的诗歌,胡戈·弗里德里希在《现代诗歌的结构》(Die Struktur der Modernen Lyrik)中说,他们的作品“形成了一种充满激情的图像生产,这些图像可能是被赋予了感性质量的,但是不再属于任何现实”。然而,类似的“图像生产”在费雷的叙事中似乎可以冲刷读者的感受力,使“声音的火药库”“干净杯壁的尖叫声”“在桌上舞起你的心脏”都具有现实的意义。正如巴耶·因克兰在《波西米亚之光》(Luces de Bohemia)中借人物之口所述,“唯有一贯扭曲变形的美学才能表现出西班牙生活的悲剧意味”,或许,在面对费雷的文字时,我们也能通过她丰饶的感情与想象,无限接近波多黎各岛上的人和他们的现实与情感,并在那面隐藏在字间的镜子中,照见自己心中与之相通的痛苦与狂喜。

轩乐

2020年春于格拉纳达