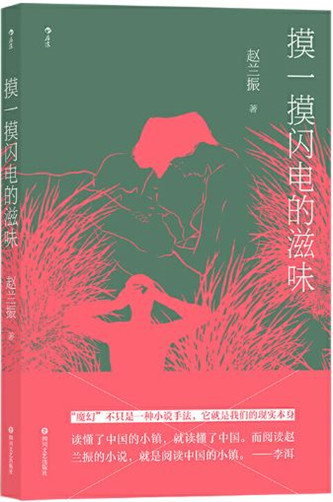

《摸一摸闪电的滋味》

来源:中国作家网 | 赵兰振 2020年12月09日09:30

《摸一摸闪电的滋味》 作者:赵兰振 出版社:四川文艺出版社 出版时间:2020年11月 ISBN:9787541157356 定价:39.00元

摸一摸闪电的滋味

我喜欢闪电,喜欢得不得了,从孩子时起已经这样了。我做过许多许多关于闪电的梦,但所有的梦都只有一个目的:我抓往了闪电,三握两不握把它扭成一团,赶紧藏在口袋里或者其他什么我认为隐蔽的地方。事实上我从来没有达到过这目的,那些徒劳无功的梦结尾只有一个:我把闪电抓在手里,三握两不握,我自己满有把握,觉得这一次终于成功了,闪电终于跑不掉了,可等到最后,我仍然发现手里什么也没有,在我又握又扭的时候闪电已经消失。抓不住闪电,我就去喜欢和闪电差不多的事物,聊作弥补。比如我喜欢看盛怒中的人,我喜欢看他脖子里血脉贲张,面孔红光迸发,平时狭长的双眼一下子变圆,脸颊上有时还有肉束一跳一跳的,胡子头发什么的也马上跟着支扎起来……这简直太有趣了。我总觉得闪电和发脾气的人之间有某种神秘的关联,但到底是什么,我也说不清,我只是这样感觉,而且我认为不但我一个人这样感觉,许多比我更聪明的人也早已感觉到了,要不我们的老祖宗就不可能发明“大发雷霆”这个词儿——闪电和雷霆还不是一码事!

好了,不多说了,咱们回头来看看今夜的闪电。今夜的闪电似乎更亮堂,更遒劲。此时已经凌晨1:00点,尽管一丛丛疾雨斜斜地潲过来,差不多都打在我翘起的“二郎腿”上,不,是“二郎脚”上,但屋子里仍燠热难耐。我觉得惟有我的那只翘起的脚在享福,微微有点凉快,而我身体的其他部分都在冒汗,像是在和外头的疾雨比赛。我把藤椅又朝外挪了挪,我的膝盖以下的部位马上布满湿漉漉的凉意。这种凉意不是风送过来的,而是稠密得像竖起的河流一样的大雨辐射过来的。风压根儿就没有,没有一丝。雨墙阻挡了一切。

但任什么也挡不住闪电,刷,世界全给照亮了,发蓝的银白灌注进了每一个旮旯。只要闪电一出现,我就可以什么事儿也不干(通常是这样),闪电一来能一下子霸占我,攫紧我,轻而易举将我成为她的俘虏,好像她才是这个世界最漂亮的女人,比所有漂亮的女人对我都更有魅力。这会儿我坐在夜班室的门口,盯紧挤满雨线又厚又重的黑暗,我的心提到了嗓子眼,我连唾沫都不敢咽,惟恐我正做吞咽动作的时候,她(让我把闪电当作情人,用“她”而不是“它”来称呼吧)忽然来了——她总是这样没有任何先兆地突然出现,而吞咽会分散我的注意力,待到注意力抽身从吞咽里出来,她又突然走了,连影儿都不留下一丝,好一会儿你才能听见她得意的嘲弄声——那沉闷的雷声会让我很沮丧。而我一旦盯住了她,看见了她,我就赶紧发达想象,我想闪电是一根绳子,而绳子的那头拴在一只巨大无比的钟舌上,她一抖动,钟就猛响,这就是所谓的雷鸣;我还想闪电是一棵蓝色大树的树根,她正借着雨水生长发展,那跟随而来的响动是根皮的膨胀爆裂声……实话实说,只要一看见闪电,我就紧张得哆嗦,这会儿,有许多细微的颤抖正在我的身体各处爬行,好像漫溢的汗水荡起了涟漪。我抑制不住这浑身的哆嗦,就像我明明知道要哆嗦,而又抑制不住自己去观看闪电一样。

在这样的雨夜,我们这个小镇卫生院和一处漫野里的坟场没有任何区别,到处都黑灯瞎火的,没有一样活物。病人是不用说,比炮打的还零散,即使大白天也稀不冷腾的,还可怜这样的雨夜。这两年个体诊所如夏天雨后的蘑菇,成簇成簇地冒出来,而那些诊所的主人又都很鬼,手腕耍得高明,灵活的嘴皮子能把死蛤蟆说出尿来,这样一来我们这些公家的卫生院就只得游手好闲了,像我这么个吊儿郎当的医生,既不爱麻将也不爱女人,就只有天天盼着乌云乍起,天天去想闪电了。

我的手在颤抖,我试图把它放到藤椅扶手上,但它自己跳动个不停,根本不能在窄窄的扶手上搁放稳当。我知道刚才那下闪电已经过去多时,新的一下就要来了,就要接着来了。一下又一下,多么过瘾!你说,等待闪电的感觉是不是和高潮叠起的做爱差不了多少?处于崩溃与未崩溃、爆炸与未爆炸之间,舞蹈的心跳上了嗓子眼,而最关键的一点是,这种感觉不是瞬时即逝的,也不是一次就了结,而是——漫长的、循环往复也可以说是一至无穷的。

在这个漆黑的雨夜,我双手颤抖着没等来闪电,却等来了一个病人(这一次闪电间隔的时间特别长,仿佛也在等这个病人)。拉病人的架子车一在那条公路上出现,我一下子就察觉了,在那盏颠簸的桅灯出现之前我已经察觉了。我听见了架子车轮在公路上上下蹦跳的声音,根据慌乱的车轮蹦跳声我已经知道这是个病情凶险的急诊病人。我已经三十几岁,已经老了,除了眼睛和耳朵外,我身上已经没有灵敏的可供炫耀的器官了,但眼睛和耳朵,我可不谦虚,从前头对闪电的描述中你大概领教了点儿我眼睛的厉害,而我的耳朵,却比眼睛好使一百倍,再嘈杂的雨声和地上积雨的涌流声,都混淆不了几百米之外车轮与公路路面的碰撞声;这么说吧,刚刚怀孕的女人,理论上讲不该有胎心音,但我不用胎心听诊器,只那么捏着普通听诊器的听头,往人家瘪瘪的腹部一按,眼一眯缝,就能听到胎心的搏动声。也是从这一点,我在心里推翻了大学时学过的医学理论,我认定许多时候科学是不科学的,说穿了吧——是在那正儿八百地扯蛋!

公路横搁在卫生院的前头,和卫生院里惟一的一座两层单面门诊楼平行,此刻我就坐在这座楼房的楼廊里。在第一道闪电扯起的同时,所有的灯泡一下子灭掉,好像是那最初的闪电扯灭了它们似的,其实不是,只要一下大雨,特别是挟带着闪电的大雨,整个小镇一准马上停电,据说是怕线路出危险。大雨包围了一切,大雨隔断了一切,只有在这样没有一点灯火一丝人声的黑暗雨夜里,你才能充分体会到什么是孤独,你好像处身于大海中的孤岛或一片荒漠中。我已经这么孤独地坐在夜班室的门口整整两个,不,是三个小时或者更多,因为这样的时候压根是没有时间概念的。

那盏桅灯被大雨洇化,一团晕光浮荡在大雨中,就像一摊生鸡蛋黄。他们在走近。尽管知道他们是病人,是急病人,但我还是希望他们沿着那条公路径直走下去,别拐进卫生院铁栅栏墙上的那处缺口。我正在等待闪电,我可不想在这个时候被人打断,再说这一次间隔那么长,一定是下不一般的闪电,一定是那种比胳膊还粗,能让我浑身猛打冷战的过瘾的闪电(多么令人神往!我都有点禁不住要“啊!”出一声,像现今有些喜好装模做样的诗人那样)。他们是干什么的都成,劫盗也好,杀人犯也好,只要不是看病的,不是干扰我等待闪电的就好。

但那摊生鸡蛋黄没有犹豫,从大门(姑且称那处铁栅栏的缺口为大门吧)那儿拐离公路,义无反顾地冲向我坐的地方。我听见了呼呼哧哧的急促喘气声。我听见了雨水浇淋在塑料布上霍啦啦霍啦啦的碎响,这种碎响尖锐、弥漫而广大,差点儿遮没了倾盆大雨声。车轮不再与公路碰撞,它开始打击楼前的砖墁地面。接着我就看见那辆桅灯引路的慌里慌张的架子车像一头被围追的独眼巨兽,猛地向这边撞来。

无论我多么不情愿,我还是恋恋不舍地从那张破藤椅上挪开了身子。我一边忙里偷闲张望夜空,一边走过去,招呼他们把架子车拽上比路面高出许多的过道(门诊楼中间有一处过道,连接着被楼分隔的前院与后院)。站在过道里,我才明白我刚才的感觉错误:雨墙没有挡住风,这儿的风甚至有点嗖嗖的味道,凉滋滋的,多站一会儿说不定还会打冷战,哪儿有一丝儿热气!我刚才身上冒汗,可能是因晤面闪电过于紧张或雨中的风不大愿意拐到夜班室门口去的缘故。无边无际的黑暗吸噬了光线,桅灯能力有限,只照出不大的一小团光亮。举着灯的是一位老太太,看上去至少有60岁,但身子很硬朗,说话响梆梆的,动作利落,没有一星点儿的蹒跚衰老味儿。倒是她身边扶着架子车车把的那个年轻女人,显得迟钝而苍老,灰白的面孔圈在桅灯光芒里,就像是一尊木雕。

老人甩开身上披着的硬塑料布,向我简明扼要着事情的前前后后:他的儿子刚才在回家的路上,被大雨浇塌的土墙拍在了底下。她们听见了倒塌声,还听见了一声叫唤,“我一听就知道是金邦,你还老说没有声儿没有声儿呢!——啥都听不见金邦的叫声我还能听不见吗!”直到这个时候,老人还在责怪身边的儿媳妇,她当时说她的耳朵不好使,听岔了音,从而耽搁了一些功夫,“要是知道是金邦我还能细嚼慢咽地去找雨布?!”她们把那种因用得久了而变硬了的塑料薄膜叫“雨布”,此时她的儿媳妇身上以及架子车上还蒙着这种“雨布”。能看出来,假使她这个叫“金邦”的儿子有个三长两短,她是不会跟儿媳妇善罢甘休的,是她延误了她儿子的救治!

老人一直有点气冲冲的,仿佛她儿子此时躺在架子车上,全是儿媳妇的错误提示所致。年轻女人一声不吭,连分辩一声都没有。我一边听老人说,一边掀起了遮盖架子车的雨布。雨布下的男人个头很高,架子车都有点盛不下他,他的一只脚多余在车尾外。在我掀开雨布的时候,他屈着两肘支起上半身,面孔微微昂离头底下枕着的什么东西——就在这时候,突然电光穿过过道,一切都被照彻,好像一下子被蓝白的强光熔化了似的——我久待不至的那下闪电不偏不倚,在病人抬起面孔的刹那降临,我看见那张凝视我的面孔像是用整块白骨镂成的,像是一堆松散的白石灰。

我打了个寒战。我觉得我亲爱的闪电试图告诉我什么,但具体是什么我又说不清。我正在这么着发呓怔,手底下涌动着的那个像白石灰的病人开口说话了:“我不要紧,”他说,“只是腿有点毛病,有点伸不直……是大胯错窝……不是啥大不了的事儿!”但他没能如愿以偿坐起来。他的身子还没有折起20度,就被他嘴里发出的一声“嗳哟”打倒。还在耿耿于怀的老人慌忙上前,用一只手托着,把他的头放妥。借着老人另一只手里的桅灯的光线,我看见横躺在我面前的人长了一脸络腮胡须,胡茬不高,浅浅的像一层黑草,黑草中间偶或露出的面皮却煞白煞白,比白菜叶子还要白,没有丝毫血色。他的手护着一侧臀部,我打算开始我的检查时,接踵而来的炸雷差点儿没有把我们一起震飞,连桅灯都震得忽闪了几忽闪,似乎想把本来就不大的灯苗儿缩回肚子里去。一股阴风穿堂而过,拽出我身体里的又一个寒颤,我知道一阵吓人的急雨马上会倾注下来,整个过道都会被潲湿,于是我赶紧让她们把架子车挪到过道旁边的楼梯底下,那儿很严实,风被堵在外头,再狡滑的雨也休想借着风势窜袭进去。

我没把病人直接安排到房间里去,是因为我想先粗略地检查一番,心里有个底,然后决定是让他住院,还是在门诊观察治疗。这么着露天检查病人是这个简陋卫生院的规矩,要是天不下雨,那这会儿我们肯定不在这处狭窄的楼梯间里,而是站在楼外宽绰的院子里。没出我的意料,大雨果然哗哗接踵而至,那才叫大雨,气势磅礴,铿铿锵锵的喧响浑然一体,不再有零乱的节奏,院子里雨水流不及,早已汪洋成白茫茫一片,驮满比乒乓球还大的忽生忽灭的气泡。黑暗一下子浓重起来,桅灯照出的光团被压缩了许多。老人仍在絮叨,但我一句也听不清。我让她举高桅灯,好对她的儿子检查得清楚一些。病人没想过自己支配不了自己的身体,坐不起来的失败使他有点惊慌,他的眼珠开始滴溜溜转动,他盯着我说:“我不要紧,就是大胯错窝,我觉着一对住槽马上就能走……就是大胯错窝!”他像是在和谁争辨。

的确是“大胯错窝”,就是“髋关节脱位”。他的一条腿屈曲在另一条腿上,一动也不能动,像是戏台上的演员在摆出某种姿势。这是髂关节脱位所特有的体位,叫“内屈内收位”。他的身子底下铺了床蓝方格粗棉布被子,我惊异被子竟然没被雨打湿一个角,就像如今他干干爽爽躺在被子上头一样。他是在刚才的大雨中回家让倒塌的墙砸着的,但他身上看不见雨点和泥点。(很明显他洗了身子,又换了干净衣服,但我不能想象这样的伤势怎样才能完成这一系列步骤)。他穿着一身黑粗布的单衣,躺在那儿尽管痛苦不堪,但仍是很体面。就是那种痛苦,在他的脸上也没有过多的流露,当你不搬动他的身体时,他那比白菜叶子还苍白的面孔甚是安详。他很有礼貌,当我一揭开遮盖他的雨布时,他马上对我笑笑,并送给我一句亲切的礼貌问语。他没让那种惊慌的情绪停留多久,我做完必要的检查站起身来时,他遏抑住我的动作给他带来的身体的痛苦,已经整个平静下来,像平时碰了面那样地与我搭话。

是的,我认识他,他的母亲和媳妇我也认识。我已在这个卫生院待了十几年,小镇上的人十有八九都找我看过病。我叫不出名字,但认识他们。这个躺在我面前的男人我更熟识,因为他很有礼貌,很亲切……这么说吧,很体面。你和他接触的时候,一下子就能明确什么才是尊严和气度。他的个头很高,有一米八零以上,这么高的个子又不驼背,显得挺拔,走起路来威风凛凛。他的鼻梁就像他的个头一样笔直,他笑的时候,仿佛茂盛的黑草丛开放了一大簇雪白的花朵。我只是对他印象很好,但对他的背景一点儿都不了解——卫生院建在镇外,我和镇上的人很是熟悉,但并无交往。我是个不太喜欢交际的人,不然我就不会那么去热衷闪电。我不知道他的媳妇这么不起眼,而且他家里还是这么——拮据。就用“拮据”这个字眼吧,“贫穷”似乎不太适宜他。

但除了“髂关节脱位”外,我还在他的腹部发现了情况(这些情况一下子让我振作起来)——他的腹壁绷得很紧,就像一块木板,当我用手轻压时,他马上剧痛得额上渗出汗水,让他娘不停地哀求我“手要轻点儿”。我猛地松开了轻压的手,刚刚“嗳哟”过的声音又回到了他的嘴上,疼痛几乎使他从架子车上蹦起来。这在医学上叫“反跳痛”,说明他有腹膜炎,出血性腹膜炎。这个情况很是不妙,假若是墙头倒塌撞击出的腹膜炎,几乎百分之百是什么脏器破裂引起了大出血,血液刺激腹膜引发了炎症。他的四肢冰凉,手指就像冰棍;他的身上正在淋漓出汗水,但决不仅仅是我检查引出的疼痛所致;他的面孔苍白……这些都是休克早期的确切征象。我给他量了血压,血压是20/50mm汞柱,而正常人则应该是60-90/90-140mm汞柱。他的各项指征都是休克所特有的,惟独没有“烦躁不安”(这是休克病人最早应该出现的症状)。痛苦在他脸上留下的情绪波动的痕迹一闪即逝,他平静安稳,好像不是行走在死亡线上,而是应对自如在某场欢乐的宴席上。

大雨仍在下,这一阵大雨持续得特别长。沉雷仿佛在地心滚动,又仿佛在耳边,低沉又遥远。闪电一下子溜远了,活跃在天际,没有了像赤裸的女人那样的惊心动魄曲曲折折的炫目形体,仅只是一片毫不起眼的扇形光亮(闪电不喜欢这么丰沛的雨水,由此看来她不可能是一棵大树的树根)。我麻利地放低他的头部,采取治疗休克时的“头低足高位”(为了保证头部的血液供应),然后才掏出白大褂里的处方,为他开了药。他需要紧急输液!他的血液没有在血管里奔腾,而是滞留在腹腔。他的血容量每时每刻都在减少,假如不及时补充上去,随时都有生命危险。

但我却救不了他,因为这儿不可能有血库,而在这样的雨夜也不可能找到那些预备输血队员(这是些以卖血为生的人,零零散散分布在周围的几个村子里)。再说这儿也没有手术条件去剖开他的腹腔进行探查,找出并缝合那破裂的部位。——他需要转院!但在这样的大雨之夜,最近的县城还有30公里,他怎样转去呢?

“你家里还有其他什么人吗?”我问那个老人。我把她叫到了诊室里,详尽向她说明了危险。我的意思是让她找出家里的其他男人,比如她另外的儿子什么的。在这些事情上妇女通常是束手无策的。

老人湿漉漉的花白头发一绺绺粘贴在脸上,好像是一团乱麻,她在忽闪忽闪的蜡烛的光影里盯了我好一会儿,好像她一时反应不过来,一时没明白我的意思。后来终于弄明白了是怎么一回事,她开始自怨自艾:“真倒霉,真倒霉……”她重复了好几遍这三个字,许久才又说:“哪还有什么人,家里只剩下一堆小孩子,老大也才12岁……真倒霉!”她只有这么一个儿子,他是独苗。

事实上就是家里有人,也不可能救出她的儿子。他是必死无疑。即使他躺在身下的不是架子车,而是设备完好的手术台,我明白死亡仍会攫走他。他的脏器破裂一定很厉害,说不定就是凶险的肝破裂,要不不会这么快进入休克期。就是马上剖开腹腔,寻找并修补损伤部位通常也是困难重重。而更大的可能则是:手术还没有完成,他的灵魂已经飘离了他不愿意再待下去的这付残陋的躯体。

但老人没有犹豫,到他的儿子跟前看了两眼安排了几句话后,马上一扭身钻进了大雨中。她要去找车。她要让跑得飞快的汽车驮着她的儿子去30公里外的县城医院做手术,似乎这样就能留住她所给予的她儿子的生命。尽管知道这一切都是枉然,知道她不会找到汽车(在这样的鬼天气里那些更鬼的拥有汽车的人能随口编出一百个理由拒绝她),但我没有劝阻她一句话。人是需要希望的,那怕是在这样没有一丝儿希望可言的大雨之夜,人仍需要希望来支撑。

药房的人从床上爬了起来,很快护理值班室也有了动静……这座死气沉沉的黑暗楼房活转了过来,就像深深的坟墓里的灵魂开始烁动。我搬来了两把木椅子,垫在架子车的两端,这样就搭成了一张简易病床。他这会儿是禁止搬动的,我也不想多此一举地再把他搬到病房里,他能在这儿停留多久我心里有数。我让护士给他扎了两路吊瓶,输液器上的调节阀也开到了最大,液体不是在滴而是汩汩地在流,就这和他的出血量相比仍是杯水车薪。他的血容量在迅速减少,血压每分钟都在下降。血压计的袖带没有从他的胳膊上解下来,我随时都在测量他的血压,但尽管用了各种升压药物,水银柱仍是一次比一次更低。

他的血压已接近了零。他接着就会进入昏迷状态,就会躁动不安,就会两手无目的地在空中狂乱地抓握,嘴里发出含混不清的谵语;再接下去他还会出现一次更大幅度的躁动,那是生命对这个世界的最后哀求,也是无望的反抗;底下就是被称为“弥漫性血管内凝血”的DIC期,其实就是“濒死期”,因为除了一些微弱的意识外,这个生命基本上已经无可挽回地从这个世界消失。

看,他出现了口渴。休克病人因为血容量不足,口渴总是最早出现。他的思维仍很清晰。他让媳妇给他捧接廊檐上流下的雨水,因为他等不及她去找开水。这时候喝水是不能吸收的,也缓解不了口渴,再说又容易导致呛咳,治疗时是被禁止的。但让他喝罢,我们这些活着的人应该满足临死的人的一些微不足道的要求。

他媳妇捧了雨水,这一次他没有再试图坐起来,他可能明白了他完不成这简单的动作了,他就那么仰脸躺着,微张着嘴,像一个婴儿一样贪婪地啜饮着从指缝间漏下的明晃晃的雨水。他这样喝了两捧,然后安静了下来。我等待着他烦躁不安,等着他向空中伸展无望的手臂,就像一只鸟伸展翅膀。但是没有。他很安静。他竟然朝我扭过头来(他哪儿来的力量?),竟然笑了笑。他的牙齿真白,就像哪一个闪电那样白。我喜欢这样雪白的牙齿。他的声音很低,比一只蚊子哼哼大不了多少,但在纷纭的风声雨声里,我还是听清了:“赵医生,我问你,一句话……”他说,“刚,同过床……影不影响……我这病?”

他的媳妇已经缩进了灯影的角落里,竭力让人忽略她。我有点疑惑不解,他不是冒着大雨从外头回家被土墙砸伤的吗,怎么“刚同过床”?他的脑子真清醒,他眯着的眼睛马上发现了我的疑惑。他又笑了笑。他这一次笑得充满憧憬,那无限的幸福让他闭了会儿眼睛。接着他又睁开了眼睛,“不是跟她,”他朝媳妇展望一眼,说,“是另外一个人!”

我呓怔了一下,终于明白过来——他是去赴一场热烈的约会之后才受的伤!多么幸福!怨不得他血压降到了零,仍没有出现烦躁不安,仍然那么清醒。这一切都是因为爱情!这一切都是因为爱情!!

我对他笑了笑,像是要和他比赛谁笑得最灿烂。我摇了摇头,明确告诉他:同床不但不影响他的病,反而对他的病有无穷多的好处。我知道我等不来他的烦躁不安了,因为爱情摧垮了规律,也就是所谓的科学。他连动一下都没有,听完我的话幸福地闭上了眼睛。他陶醉在深深的爱情里,脸上洋溢着安恬的明光。

突然我的眼前一白,我几乎什么也看不见了,我的头轰地晕眩,差点儿没有爆炸,好像整个世界在瞬间化作一派虚无。我猛一激凌——在我有点儿忘记闪电的时刻,新的闪电猛地向我张开了手臂!