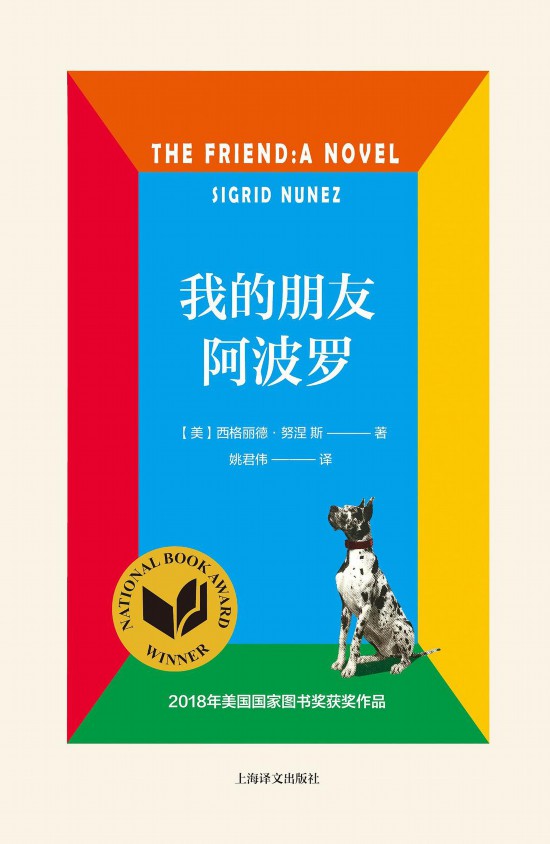

西格丽德·努涅斯《我的朋友阿波罗》:交映

一个五年级的孩子写友谊的时候,他们已经不会交出《我的朋友小鸡》《小狗,我的好朋友》这样的作文,因为动物朋友是一二年级的课题,他们早就没有这么孩子气了。西格丽德·努涅斯的《我的朋友阿波罗》,重新处理“人与狗的友谊”这个被扫进童话故事和街头轶闻里的老套题材,讲述了一个严肃的成人故事。

阿波罗是一只丑角大丹犬,“我”的导师兼朋友的“你”偶然在公园中遇到并收养了它。在“你”自杀去世后,“我”不得不收养了无处可去的阿波罗。整部小说仿佛是第一人称叙述者的自白、手写日记和病相报告,历数“你”去世后,“我”与遗犬阿波罗的共同生活和种种经历。在最后,阿波罗在海边的花丛中去世时,主人公似乎终于与双重的死亡达成了和解。

小说初读起来是散碎的,像是“我”游离的想法流,除了人狗相处,还有由日常琐事生发的对于挚友之死的思索、对于写作的思考,较真起来,写阿波罗的篇幅大概刚过一半。这些组成部分却并没有各自为政,使小说分崩离析,沦落为一堆散碎的情感和见闻日志,是因为作者在结构和内容上的巧妙安排。文学、阿波罗、“你”与“我”四面镜子在紧凑的段落中交相映射,使阿波罗成为了一个复杂的关系结点,也正是这样,这部小说才得以获得一般友谊或者是动物小说所没有的深度。

阿波罗总是让“我”感到前主人的痕迹,它似乎是有办法通向“你”的:“如果我爱阿波罗,我就会在某一天早晨醒来发现他不见了,而你取而代之出现了,死而复生了吗?”何况这只狗的痛苦有着和“你”一样的神秘和不可理解性。最后一章作者对人称进行了有意转换,“你”这个人称代词不再指代死去的导师,而是指将死的阿波罗,与前面所引的那段话形成了有趣的反面,也更加说明了阿波罗和死者之间的紧密关系。

更重要的是,阿波罗和“我”处境的高度相似。“我”因痛失至爱,陷入半疯癫状态,远离人群,时常感到精疲力竭,陷入失落、内疚和想念(第一人称“我”在前十章中游离、絮语的叙事品格正反映了这种沉郁的精神状态)。而阿波罗也同样为主人离去悲痛欲绝,它日夜守候在家门口,甚至狂叫。“我”之所以一开始不顾租房的禁令接受了阿波罗,就是出于对它的同情,“你无法解释死亡。而且爱配得上更好的回报”,这未必不可说成是“我”对自己的喃喃自语,把自身未受到的抚慰弥补给阿波罗。“他们不自杀。他们不哭泣。但是他们可能而且真的会崩溃……丧魂失魄。”这段描述犬类悲痛的话,对陷入抑郁状态,会突然对生者感到暴怒、情绪崩溃的“我”来说,也是同样的。

因此“我”对阿波罗的友谊具有多重的复杂面向。当“我”看向它时,这只大丹犬身后,投出的一个影子是死去的“你”,另一个影子有着和“我”一样的面孔和神情,像水中倒影一样反视着凝视者。阿波罗必须不断地照耀着死去的“你”与潜伏在叙述后的“我”:“他必须把你忘记,然后爱上我。这就是必须发生的事情”。面对着至亲之死这一巨大事件,狗和人都成为了彼此的情感支持者:人试图通过音乐和按摩来疗愈狗;当人默想着的死者自杀时,狗温暖身躯的挤压令人感到惬意。尽管作为叙事者的“我”试图维护阿波罗作为动物的独立和神秘不可解,但仍然在它身上发现了“善良”、“人性”以及对“安宁”的渴求,这种不可避免的拟人化解读同样反映了“我”对世界的态度和内心的情感渴求。正是因为上述这些复杂而缠绕的内在关联,主人公依赖着阿波罗的陪伴,甚至开始相信阿波罗有自己的思想和意志。

阿波罗和文学的映射并不多,除了《我的小狗郁金香》和为它朗读里尔克的《给青年诗人的十封信》之外,两者并没有太多直接的交集。文学更多是主人公和死者的共通点,“我”在写作中寻找“你”自杀的答案。

“你”曾经教过“我”如何写作:“写你看到的东西。”然而当“你”死后,“我”在世界上,甚至在繁华的百老汇阿斯特广场,也只能看到人间酸楚、人生失意。对于自己的作家生涯和文学,开始感到怀疑、羞愧和厌恶,“文学之恶无可救药”的观点在脑中萦绕不去。人们对文学可以有无穷多的观点,因而有着无穷的不确定性。作家还面对着棘手的伦理难题,就比如说:文学如何能够见证人口贩卖受害女性所说的痛苦呢?文学和现实的关系究竟是什么?即使是作家身份,也受到了自助出版的动摇,因为任何人都能出书,也同样不确定。

“你”曾经相信过写作是我们这辈子可以希冀去做的最美妙的事情。但是实情就是文学正在消亡,作家的名声已坠落谷底,一部小说不会对社会产生任何积极影响。撒谎的文学,和减肥、戒瘾捆绑销售的文学反而大行其道。在作家中充满了竞争、嫉妒、排挤、不公。即便是一个作家不写书了,也有不计其数的人愿意写出小说来。“你”看透了真实的邪恶有多么“阴郁、单调、荒芜、乏味”,已经厌倦了在这种邪恶中打拼,所以选择了自杀。

但是事实始终像一枚黑曜石一般沉默着,这些都不过只是“我”基于自己的经验对“你”的死做出的解答。

文学的衰落、文学信仰的丢失与阿波罗的衰老奇异地对照着,这两条故事线本身并没有真正的联结,但是“我”的自白中并行向下的阴郁气氛将两者结合到了一起。正是因为这样,尽管全是拼贴散碎的生活材料,小说还是保持了稳定的一体感。