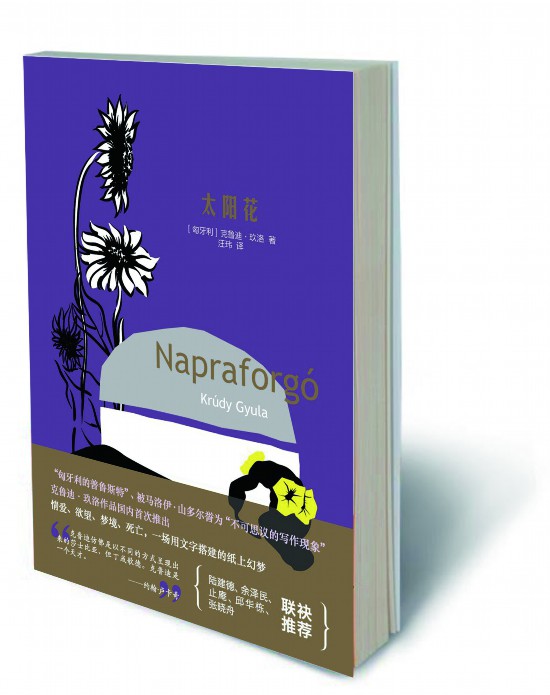

克鲁迪·玖洛与《太阳花》:不负传奇不负诗

克鲁迪·玖洛

克鲁迪·玖洛生活的时代是20世纪匈牙利社会发生深刻变革的时代,西欧自19世纪中期产生的“现代性”不断为古老的奥匈帝国敲响丧钟,旧世界开始风雨飘摇,尤其一战结束后,更是王朝解体,天地翻覆。与哈布斯堡王朝的坠落相对的是,匈牙利“新文学”冉冉升起。以《西方》杂志为中心的“西方派”作家以西欧和俄国文学为榜样,几乎塑造了半个世纪的匈牙利文学;先锋派作家发起了匈牙利最早的现代主义诗歌先锋派艺术,使“新”读者眼前一亮;“民粹派”的文学观念虽然趋于保守,但也形成了能被写进文学史的文学流派。这些思潮一并形成了20世纪初期匈牙利文学风景,涌现出了如奥蒂·安德烈、日格蒙德·莫里兹、尤若夫·阿蒂拉、考沙克·洛约什、伊雷什·贝拉等很多作家。

克鲁迪就生活在这个时代,但他却不属于任何流派。这位与众不同的作家1873年出生在一个贵族家庭,祖父是匈牙利独立战争英雄,父亲是一位律师,及至他这一辈,家道中落,所以没落贵族成为他的阶级身份标签。他很小的时候就被父亲送到匈牙利北部小城波多林的一所天主教会封闭寄宿学校,之后回到尼赖吉哈佐读高中,年仅14岁就开始进行文学创作,一辈子笔耕不辍直到生命的尽头。波多林的乡村风光和市井人情为他之后的写作提供了丰厚的给养,即便克鲁迪后来一直生活在布达佩斯,一直辗转于现代都市的酒馆、咖啡馆、夜总会之间,他也没有忘记波多林的芦苇、庭园、手风琴、农舍、阳光,和那里的情爱、欲望、梦境和死亡。他深处闹市,笔下却都是恬静的乡村。就创作而言,他的创作大致可分为三个时期。从1894年到1911年间,他开始寻找自己创作的路径和原则。从1911年到1918年,辛巴达系列故事和具有象征主义和印象主义修辞的文学性奠定了他的文学史地位,并开始被读者了解。1918年之后是克鲁迪创作的鼎盛期,创作了《七只猫头鹰》《三个皇帝》《过去的我的老爷时期》等小说。1920年代末的大萧条导致出版业很不景气,加之克鲁迪的读者只集中在有限的优秀作家,即便他已经写出来70多部著作,也同样入不敷出。生命的最后几年,他穷困潦倒,终在1933年一个阳光明媚的上午被发现安然睡去,再也没有醒来。

虽然克鲁迪的葬礼颇具规模,但之后很快他就被读者忘记了。10年之后,马洛伊·山多尔的《辛巴达归家记》改变了历史,这部以克鲁迪生命中最后一天为题的著作重新提醒了很多读者:克鲁迪·玖洛可以是个伟大的作家。这不是山多尔第一次言说克鲁迪,早在1933年5月13日,即克鲁迪去世的第二天,他就在《新闻报》上发表了一篇题为《克鲁迪·玖洛:一个从不失误的神秘作家》,指出“克鲁迪是最纯净、最高贵、最顶级的作家”,所谓“纯净”指的是克鲁迪笔下的文字和句子干净、简明、漂亮;所谓“高贵”指的是他并不与当时的很多作家为伍,一直沿着自己的思路和意志完成创作;所谓“顶级”,指的是他的小说对20世纪匈牙利文学方式起到了奠基作用。可以说,是山多尔向读者和文学史家重新塑造了克鲁迪,使他成为匈牙利伟大作家之一。

《太阳花》成为克鲁迪创作思想和艺术的注脚。这部在文学史上不能算作是克鲁迪代表作的小说,却透露出作者几乎全部的文学观念和创作热情,如作者的生命一般具有传奇色彩。在这部小说的创作中,克鲁迪扮演的角色不是如司各特和巴尔扎克那样“讲故事的人”,而更像是一位提线木偶老艺人,提着小说中的几位主人公以及他们的欲望、爱情和死亡,不慌不忙地展开人物生存和交往的图景。小说讲述的是聚拢在匈牙利东北部小镇的男男女女的生活和爱情,艾芙琳、卡尔曼、阿尔莫什·安多尔、皮西托里、马斯凯拉蒂,有的是逃离城市生活的旅人,有的是乡下贵族,有的是如波西米亚人一样的浪荡子,他们既温柔又热烈,既多情又浪漫,在彼此的欲望中形成爱的张力,在梦境和死亡中走向人生的永恒。在这部小说中,没有一个关于情节和叙事的支点,而大部分内容围绕人物及他们的身世和行动展开,在人物之间建立的网状关系中呈现出具有浪漫主义的情境,这种情境或者是可感的现实,或者是虚幻的梦境,都得以自由地流淌。

克鲁迪把小说大部分的情境限定在蒂萨河畔一个叫作布依多什的小镇,那里莺歌燕舞、生机盎然。这个叙事空间的选择本身就充满了作者自身创作的个人考量。一方面,克鲁迪短暂的波多林生活使他对自然和乡村充满了无尽的回忆,他必须将此写在他驰骋的想象之中,如他的同胞约翰·卢卡奇所言,“那里的老年士绅、铁铰链大门和铁搭扣房门,将填满他的十几本书和几千页纸的故事”。他就像生活在巴黎的莫泊桑出于对故乡的留恋而在小说中言说上诺曼底的旖旎风光一样,生活在布达佩斯却用对童年的赤诚写下蒂萨河边的每一个黄昏和黎明,布依多什既是作家的叙事空间,又是作家的童年回忆,二者既互文又伴生。另一方面,虽然克鲁迪生活在充满对都市“幻觉”崇拜的现代布达佩斯,并享受新都市体验,但是他像他的很多同时代作家一样依然深深留恋着作为古典的布达佩斯,从现代城市中既然找不到古典,毋宁将此任务留给乡村,厚古薄今使他在叙事空间中营造出美轮美奂的古典情境,即便爱情故事也充满了骑士游侠一样的浪漫与激情,以空间完成古典与现代的对照并在其中呈现出对古典的追慕,是《太阳花》的深层意蕴,也是克鲁迪小说创作的深层意蕴。

从古典和现代的历史表述出发,在《太阳花》中也能够看到克鲁迪的时间观念。从宏观上看,这部小说淡化了历史时间,只是将故事置于一个新旧时代交替的模糊时间地带,读者并不知道皮西托里等人的爱情发生在哪一个历史时期,换句话说,《太阳花》不指涉历史,也不指涉现实,虽然创作在一战结束的至暗时刻,但似乎与那个时代无关。从微观上看,由冬雪转夏风,小说讲述的只有不到一年的时间,但实际上用了几章的篇幅勾连出了关于老艾芙琳和她两位先夫的往事,同样也勾连出了皮西托里和他三位疯妻子的往事,以及马斯凯拉蒂先人的往事,顺叙、插叙、倒叙间杂在一起,在多重时间中塑造故事中的人。更有趣的是,在这些前人已经实验过的小说叙事时间技巧之外,克鲁迪却反其道而行之,很多时候本能地消解或忽视小说的时间结构,以至于在《太阳花》中读到了“有一天”,却在后来的篇幅中读不到“这一天”究竟发生了什么,或者在一种错乱的时间逻辑中言说已经发生或尚未发生之事。在克鲁迪的小说中,读者不知道哪些事件发生在前,哪些事件发生在后。时间在克鲁迪那里变得绝对自由,甚至超越了日常自然时间的维度。如果非要对此一探究竟,只能深入到柏格森和普鲁斯特的著作中去,读者会倏然发现,就时间而言,在一个创作《追忆似水年华》的时代里,有一位匈牙利作家也写出了与之相似的杰作。

其实,通过《太阳花》但不限于此,克鲁迪呈现出的是一种“文体装置”,其内核在于打破线性叙事的时间,消解故事,并邀请读者进入到某种情境之中,在完成与作者“视域融合”的同时也享受这种情境。在建构时间、空间和叙事的同时,克鲁迪也没忽视小说的其他层面,尤其是营造梦境甚至是幻境,在他的小说中,总能看到“意外”和不可能,其中既包括中东欧民族的文化传统,如“死而复生”的吉普赛寓言,又包括作者自身的想象和回忆,如天马行空的爱恋和欲望,可以说是一个多姿多彩、如梦似幻的世界。这些都是克鲁迪的标签,也是他小说创作的与众不同之处,正是这诸多奇思妙想的文体装置,将《太阳花》塑造成为传奇。

多年以前,克鲁迪的父亲想让儿子如他一样成为律师,可是得到的反馈是,“我要去布达佩斯成为诗人”。在布达佩斯,克鲁迪并没有写过一首诗,他也没能成为诗人,但在他的小说中却有着诗一般的语言。虽然说,伟大的作家都是语言大师似乎是一个常识,但是像克鲁迪那样将复杂的匈牙利语转化成错落有致的复句或干脆写成短句者并不多见,“像棺木滑向墓穴”,“像一本合上的日记”,“像乡下来的牛奶”,类似这样的比喻在《太阳花》中此起彼伏、随处可见。就像山多尔说的那样,“他只需寥寥几笔就能勾勒出有关性、肉体、人之残酷和无望的末日景象”。从这个意义上说,《太阳花》既是传奇,又是诗。