成为母亲之前,我要先成为我自己

主题:《我本不该成为母亲》《成为波伏瓦》新书分享会

时间:3 月 12 日 19:30-21:00

地点:单向空间·朝阳大悦城店

嘉宾:弦子 编剧

张畅 译者,节目策划人,撰稿人

白姗 企鹅兰登资深策划编辑

成为母亲这件事意味着什么

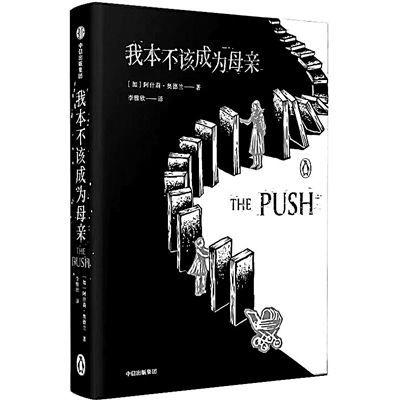

主持人:先简单介绍一下《我本不该成为母亲》,一个扣人心弦、紧张的心理悬疑故事。女主人公布莱丝成为了一个母亲,但是她无法与亲生女儿产生情感的连接。别人眼中像天使一样的孩子,在她眼中却是很邪恶的。她不清楚这是她产后抑郁造成的错觉,还是这孩子就是一个天生的恶童。这本书在讨论成为母亲所经历的一切,为什么和她预想的完全不同。

我们邀请到的三位嘉宾正好是三种不同的身份——单身、已婚未育和已婚已育。先请三位嘉宾分别从各自的角度,谈一下觉得“成为母亲”这件事意味着什么?

张畅:我觉得成为母亲可能就是一个烙印——你在一个完全不是你的人身上烙下印子。你的家庭成长环境,你自己生活的习惯,还有你所有的一切,其中一部分一定会烙在那个人身上。这对我来说是一个非常重大的事情,因为你可能对他产生某种影响。这种影响日积月累,你并不知道它是好的还是坏的,可是它总会显现出来。

弦子:生育这个事情可能离我还比较遥远,我在旁观成为母亲的女性的时候,可能我想到更多的还是“母之惩罚”——在这个社会,当你选择成为一个母亲,意味着你必须在职场和家庭两个环境都做非常大的付出。而且你所付出的劳动和代价,无论从家庭层面还是法律层面,有时是没有得到承认的。除了这个社会赋予“母亲”很多歌颂性的意义之外,我觉得成为母亲就是你必须知道,当你作出这个选择的时候,当你觉得“我愿意去付出这个代价”,当你说生育有多宝贵、对人类的意义多么大的时候,生育给“母亲”在个人事业、时间上带来的影响,是不可以被忽视的。

主持人:已经成为母亲的白姗老师?

白姗:这些想法我可能都没有。我最直观的感受是累以及无穷无尽,就是我不知道什么时候是个头儿。身为一个海淀家长,我每天在一个“鸡娃”群里,你们不知道那帮家长有多夸张。

本来吧,我对母亲这个身份是零概念的。在她们觉醒的时候,我还每天在干不知道什么的事情。成为母亲,包括接受婚姻这两件事,对我来说都是“这事儿挺酷的,没干过”,我身边没人结婚,所以我结了;身边没人有孩子,所以我有了。有完孩子以后我傻了,你不能给他塞回去吧。

比如说平衡职业和母亲身份,或者到底你有多不能接受这个身份,你觉得大家对你有多大的期待、怎么样的压力呀,都是过去了就过去了。它并没有给我造成一个永久性伤害。因为每当你看到孩子以及他对你的需要,你还是会觉得“OK,或许这也挺幸福、挺值得的”。

“母亲”的道德枷锁何时算减轻

主持人:《我本不该成为母亲》里写道:“我们都想要有一位好母亲,期望拥有、娶到或成为一位好母亲。人们常常用‘伟大’这个词来歌颂母爱,却在无意识中可能让‘伟大’这个词变成母亲身上一个沉重的枷锁”。想问各位老师,会不会觉得母亲这个身份被强加了过多道德上的崇高感?

张畅:我想到的,其实是阿尔都塞讲到的一个“召唤”的概念。就是一个很简单的例子,你走在街上,这时候有警察在对面说“你站住”,然后你站住了。阿尔都塞说当你听到这个指令,你回身,就是你回身180度这个肢体动作,其实就是承认你自己是一个主体。你的这一动作赋予你自己主体性。所以我一直在想,也许“伟大的母亲”或者“母亲就是牺牲”这种说法,其实就像一个警察在街上叫你一样,当你回身,你同意了这种说法。这就是为什么这个概念是那么的深入人心,让大家那么容易接受。

弦子:母亲被赋予过多的崇高道德这件事,最明显的体现就是今年春节档《你好,李焕英》这部电影。之前所有人都说这个电影是在反思母亲。但是我去电影院看了之后,我非常震惊——没有母亲在反思,这是孩子在期待一个完美的母亲。大家为这个电影而感动,是因为最后那个母亲是特别无私的一个形象,她完全接受了她这么多年对孩子的付出,也接受了她跟孩子关系中的矛盾,她接受了整个成为母亲这个命运,然后她完全地原谅了时代,原谅了孩子。

虽然在一开始,主人公说“我愿意让母亲不生下我”,但是最后那一段其实还是对她之前质疑的一个否定。大家为这个电影非常感动,还有它的高票房都让我觉得,其实我们现在最主流的能够接受的一个女性形象,就是一个母亲,还是一个极其完美的母亲——她又劳动,她又青春靓丽,她没有任何的缺点,她为人处世也非常的温和、非常的聪明。

什么时候我们能够接受一个母亲她充满了问题,她不那么完美,她真的就不想、她拒绝,就像这本书里一样,她拒绝她成为母亲的身份,什么时候这样一部电影被大家接受,我觉得才能说当下女性、母亲的道德枷锁有在减轻。

我是和我妈妈一起去看的这个电影,她看完之后说“很一般”。那个电影对于整个时代感的塑造,比如她们年轻时候经历的那些困难,其实也特别回避。然后对母亲的歌颂——我母亲今年已经50多岁了,她在30岁成为妈妈之后,每年都会经历那些表扬,“三八妇女节”跟母亲节,很多人告诉她说你是一个好妈妈。可能那个感觉对于我妈妈来说,它就是一种压力。越是这样表扬,越是刺激她,让她去做得更好,而不是让她去放松,让她对很多事情放手,让她去原谅自己。

“为母则刚”为何让人不接受

白姗:看《李焕英》我哭惨了,我觉得一部分人感动是因为他们想到了自己的母亲。无论这个社会大家对母职怎么看,很多人回想小时候,都还是会被自己的母亲感动。还有一部分人感动是因为当了母亲,她知道自己有多么不容易,她也知道“或许我真的没有后悔生下这个孩子”。

说一下我自己,我其实挺受不了大家赋予母职的光辉。举一个例子,我刚生完孩子那会儿,有一阵儿挺严重地焦虑,就每天已经没法呼吸了,一直在失眠。但我焦虑的点就挺神奇的,我担心宇宙和地球,真的不开玩笑。我觉得现在环境污染这么严重,如果我儿子看不到这么美丽的海该怎么办?现在空气这么差,如果他没法健康成长怎么办?这事儿让我巨痛恨自己“母亲”这个身份。我觉得因为成为了母亲,因为对他爱的责任感和负担,让我已经忘记我原来怎么快乐地生活了。原来我是一个那么健康快乐的人,居然身份的改变,给我带来这么大的摧毁性的打击。

然后我的婆婆每天都在跟我说:“你不要当着孩子的面那么焦虑,母子连心,你每天这么焦虑,你的儿子也会因为感受到你的情绪而焦虑。你不要每天问他说你今天开不开心啊,你今天幼儿园过得快不快乐呀。”但我的点是在于我真的想知道他快不快乐,因为我希望他能快乐。我想问什么是我的事儿,我在他面前表现出我真实的情绪,是因为他妈是一个真实的人,没有必要在孩子的面前掩饰自己的情感。“为母则刚”这类的,好像当了妈就不是人了,你就没有七情六欲了,就得这么坚强。这事儿我特别地不接受。

还有一个例子是我自己的反思,就是我刚生完孩子坐月子那会儿,可能我们家月嫂太过优秀,以至于我妈没什么事儿干。然后我妈订了一张票,跟我爸上海南玩儿去了。在我最需要一个人支持我、引导我的时候,她飞了,不理我了。后来我跟我妈谈过这问题,我妈说:“那我的人生是我的,这都是我的自由,我想过我的生活。你不能把我绑在你这儿,你不能对我有任何的期待。”后来我觉得我妈怎么这么酷,我要有她一半酷,我都不至于有焦虑了。

我妈更酷的是生完我以后压根儿没母乳过。就在那个年代不母乳,原因是怕自己身材变形。我爸在这个世界上最爱的人是我妈,我们家小时候剩一个苹果,我妈要吃,我也想吃,没我的,给我妈。所以在我看来,爱情、婚姻、母子关系之类的,他们给我打了一个挺好的样儿。可能这也是为什么,我现在可以接受这样的生活。我过得算是潇洒吧,大部分的焦虑都是我自己找的。其实我自己活得很自由,我当母亲当得还算开心。

母亲是不是伟大取决于什么

张畅:我好希望父母也能有他们自己的生活,好希望他们把目光从我身上彻底地移开,然后好好地去过自己的日子——自己去看电影,自己去买菜,两个人好好地生活。而不是说每天就盯着你“你最近有什么成绩?”“你最近有什么好消息吗?”“你有没有写什么文章?”如果我有一段时间不写了,他们就会说“你为什么不写?是不是出了什么问题?”

这样我就觉得不光是妈妈在扮演完美的妈妈,孩子也在扮演完美的孩子。我尽量在他们面前变得很坚强、很完美、很好,让他们为我骄傲。我觉得这是一种特别痛苦的状态。

主持人:听白姗老师刚才这么说,您跟您的母亲其实是两种完全截然不同的母亲,相对来说您还要更焦虑一些,可能从社会的角度来说,对孩子是更上心一些的。

白姗:我的原生家庭这么好它也有问题,就是我缺爱。我在我妈那儿没得到的,我就加十倍地都给我儿子。特生动的例子,小时候我妈从来不带我出去玩儿。她休双休的时候我就求她,我妈说“我太累了,我今天要自己歇着”,就不带我出去玩儿。然后我现在,每星期我都逼着儿子一起出去玩。在我妈那儿我没实现的,我就在儿子这儿找呢。我太缺爱了,以至于深夜看见孩子熟睡的脸、感受到自己无限的母爱时也会黯然神伤——“我妈当初要这么爱我的话,我多幸福”。

主持人:那在你内心有没有觉得你是一个比她更好的母亲?或者你觉得是一个比她更伟大的母亲吗?

白姗:我觉得你要这么问问题的话,你又把社会对你的看法放在那儿了。不是。你觉得好不好是看你开不开心,你过得好不好。如果你觉得这个状态很舒服,你们家孩子舒不舒服,那再说。你看我那么开心,我儿子其实不开心,他是一个宅男,他想回家来着,但我开心了。你说我是不是一个好母亲,我觉得我还行,真的,我存在了,是不是?

主持人:所以你觉得一个母亲伟大不伟大其实是取决于自己。

白姗:对,你千万别在乎别人的看法,他们定义的“伟大”跟你半毛钱关系都没有。

还有很多后顾之忧有待解决

主持人:“三八”劳动妇女节刚刚过去,看到弦子老师在微博上为大家科普妇女节的由来,呼吁女性同胞重视妇女节,反对所谓“女生节”。但现在很多女生并没有对“女生节”“女神节”这样的称呼感到冒犯。您怎么看这个问题?

弦子:我觉得一个原本已经很习惯的东西被人提出异议,可能人很难一下子就接受。就跟我们说性别意识一样,如果你在之前没有意识到这一点,突然让你去接受这个,可能会需要一个过程。

我们在微博上做这样的倡导,其实想说的是“三八”妇女节的由来,不管是从俄国的十月革命还是从美国第一次女权运动,它本来是一个给妇女进行权利倡导,要求同工同酬,要求投票权的节日。

这个节日在我们国家其实也经历了很多变化,在我们小的时候,“三八”妇女节对于我们妈妈那个年纪的人来说,意味着半天假。这其实意味着在当时,起码整个体系是有一个性别意识的。它知道“三八”妇女节是一个女性的节日,虽然冯巩有一个小品说“其实放半天假去伺候大老爷们了”,但是起码你可以看到它意识到这一天跟性别有关系,意识到这个国家有一半的人是女性。

我们妈妈生我们那会儿还有社会化育儿,比如当时很多国企、事业单位都会有一个托儿所,包括工厂都会有育儿所,我就是托儿所长大的一个孩子。我妈妈在我小时候那个年代,她有条件可以一边工作一边养小孩。但是现在你可以发现这些社会化育儿的存在几乎都消失了。

之前“滴滴”请我们去做一个宣讲,他们特别高兴地跟我说:“我们公司特别有性别意识。我们女员工可以把小孩带着上班的。”这个当年很普遍的一件事情,现在已经变成一个特别值得拿出来讲,特别少见的事物。

张畅:其实我们或多或少都是这么长大的,就是被母亲带着去上班。我们这几年不是一直在鼓励生育吗?我觉得鼓励生育应该是建立在什么基础上,就是你所有的措施是完备的,人在没有后顾之忧的情况下再谈生育,这个是有效的。

但你现在看很多妈妈还是带着小朋友去上班,因为她没有可以放他的地方,她也不可能在家里看,因为她需要收入来源。我也认识一些孩子可能有产检检不出来的一些疾病,比如自闭症还有听力问题、视力问题,有很多这样的小朋友,他们的家庭是怎么把他带大的,还不是长年累月带着这个孩子到处求医问药,去解决他们各种比如上学的问题、融入所谓主流社会的问题。

我们可能根本就没有保障他们最基本的权益,比如医保是不是可以报销等等。每个人都是趋利避害的,我们都会想我生下这个孩子,我将来会面临着什么,我的生活会变成什么样,我的孩子会长成什么样的人。我会考虑这个环境怎么样,或者作为一个不是京籍的孩子,他能不能上附近的小学,上下班的通勤问题,坐地铁是不是挤。我觉得这些都是非常基本的、每天都需要面对的问题。

弦子:而且目前女性做家务劳动的社会价值还是没有得到承认。最近有一个离婚判罚,因为女方做了很多年家务劳动,判赔了五万块钱。这在很多法院来看还是不可接受的。女性不管是育儿还是在婚姻中的家务付出,目前面对的都是全面失权的一个状态。

我们在多大程度上争取多大的平等

白姗:刚才弦子老师提的那个问题,我有一点疑惑。因为我对这方面确实没有认真思考过。我要是认真思考,也不至于这么早结婚,这么早要孩子了。你认为男女之间的平等,到底应该是一视同仁的那种equality,还是因为我是女性,因为我性别的特殊,应该受到一些特别的优待(比如公司设“母婴室”),这个社会才让我觉得OK,足够温暖?

弦子:我觉得这应该是对个体权利的争取和政策之间的一个平衡。很多女性在要求权利的时候都会自问,为什么企业要单独给你这个资源?你这样是不是在要求特权?但其实是这样,如果整个社会承认育儿是要追求的一件事情的话,这个代价应该是方方面面一起来协商去承担的东西。

至于“要求特权”,我觉得“母婴室”都性别不平等,因为有一个“母”字。如果是育婴室,什么时候我们看到在那里喂孩子的很多都是男性,我觉得这才是一个更加平等的。而我们好像还在觉得男性带孩子是一个特别匪夷所思的事情。我觉得个体权利的倡导不在于我们的声音有多大,而在于只要有人有这个需求,就应该承认她这个需求。

特别多的付出还是女性在承担的,我觉得现在好像还没有到讨论我们要求的是不是够多的一个程度。

张畅:应该是。我四五年前还在报社的时候做过一个专题,就是讲新手妈妈的困境。我采访了大概六七位新手妈妈,基本上每个人都会困惑“为什么半夜我起来喂奶的时候丈夫睡得那么香”。但是她们非常清楚地知道她丈夫喂不了奶,但是她爬起来还是不开心。她会有一个心理上适应的过程。所以我觉得刚才那个问题跟这个问题是一样的,我们在多大程度上争取多大的平等?

女权主义者关注的是否只是女性

提问:今天感觉来听分享的男性特别少,我想问三位老师怎么看待像这种话题男性不怎么感兴趣,或者我们在做争取权利平等的各种努力的时候,男性应该是一个什么样的角色加入进来?或者他们应该持一个什么样的态度?

弦子:我觉得男性在讨论女权议题的时候,恰恰不是他们出现太少,而是他们得到注意力太多。我参加特别多的分享会,大家都会说今天来的男生是多还是少,包括男性女权主义者在讨论的时候,得到特别多的好处。大家只要看到你是男性你出现,就充满珍惜,充满感激,我觉得这个可能是我们的一个困境。

我自己觉得女权议题跟性别议题,包括我们怎么去理解一个母女关系,不是只对女性有好处的。女权主义最后要抵达的是对弱者跟对每个个体的关怀。我们好多时候有一个焦虑,就是我们怎么去让所有男性能听到我们的声音。其实这样还是因为我们默认了一个社会规则或者一个权力结构。你得有更多的人发出更多的声音,你才能促成那个改变。

其实从权力结构本身去改变这个权力结构是很难的,要改变那个方式,不是说我们要拉更多的人,而是每个人都相信作为一个弱者,只要我可以发出声音,都值得被听到。

所以我一直觉得愿不愿意讨论性别议题,其实涉及到你愿不愿意去关注到一个个体,这其实不分性别的。所以我觉得女权主义者要不要分性别,要不要把男性单独列出来,要不要单独去凝视他们或者去审视他们,都不是特别的有必要。因为女权主义者关注的也不只是女性。

整理/雨驿