徐风《忘记我》:忘记她,何曾容易

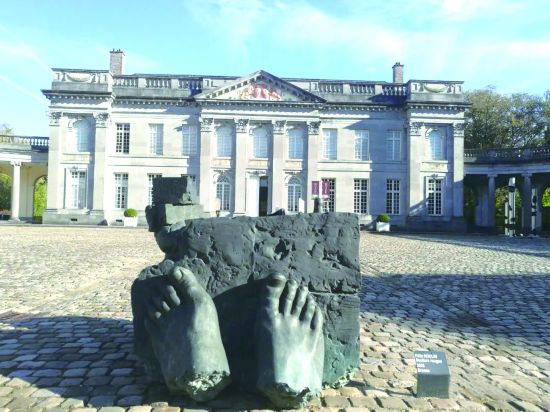

德国舍佛堡,二战时德军驻比利时军事与行政官邸,钱秀玲在这里见到法肯豪森将军,营救人质。

书写真实的“英雄”

传记文学是运用除了虚构以外的多种文学手法,再现人物生平经历与事迹,刻画其鲜明形象和生动个性的文学体裁。它属于史学与文学相互交叉的范畴,其独特价值在于虽然叙述人物或事件,却不能天马行空任凭想象地虚构故事情节,即属于非虚构性文体。《忘记我》在历史的真实性与细节的丰富性上,做了合乎史实的还原与再现。

作品的女主人公钱秀玲已为人们知晓。她在二战期间,身处被德军侵占下的比利时,从德国盖世太保枪口下营救出100多名比利时青年的性命。战后,她被誉为“中国女辛德勒”和“比利时的中国母亲”,受到比利时人民的敬仰和尊崇。为表彰她的义举,战后比利时政府向她亲授“国家英雄”勋章与绶带,她在战时曾救下多名市民的艾克兴市将该市的一条道路命名为“钱夫人路”。上世纪90年代末,钱秀玲的传奇故事随着媒体的报道逐渐为国人所知,以她的事迹为蓝本的小说《盖世太保枪口下的中国女人》,由人民文学出版社出版。16集电视剧《盖世太保枪口下的中国女人》2002年在央视播出后,反响强烈。此后《人民日报》曾多次报道钱秀玲在二战时的英勇事迹。

要为这样一位众所周知的“英雄”立传,任何一处史实的虚构或失真都将是对具有崇高声望的传主的亵渎与不敬。读者希望看到的应该是那个从历史深处走来的不施粉黛、血肉丰满的真人。传主去比利时留学的“前传”,她为何“悔婚”,获得鲁汶大学双博士学位后如何随夫居留偏僻乡间诊所谋生,战时她究竟是怎样营救人质的等等,皆是无法绕开的史实。《忘记我》的作者在还原历史的真实性方面,主要通过大量丰富的细节来加以展示。比如,钱秀玲童年时在宜兴老家“钱家祠堂”跟着乡村塾师念书,小小年纪竟能一字不落地熟背《前出师表》与尚未教过的《后出师表》。乡村塾师发现了她“特别聪明,而且愿意帮助别人”的才学与品格,遂向其父钱熙勋建议:如果还想让女公子有更大的出息,应该尽快让她走出钱家祠堂,去城里的学堂深造,“给她一个未可限量的前程”。这一细节,既展现了传主童年时就表现出“惊为天人”的学习天分与超凡智力(后来传主年仅22岁就获得比利时鲁汶大学化学、物理双博士学位),也揭示了她日后多次枪下救人,“受命之日,寝不安席,食不甘味”,“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神来源。这些她年少时熟读的中华传统经典中贯穿的仁义忠恕、侠骨节操,成为她日后为人处世的人生信条。

当然,她绝非一个唯唯诺诺、听任“父母之命”摆布的封建孝女,对于襁褓之中就被指腹为婚的“拉郎配”,少女时期的她加以拒绝:“那个人连一面都未见,怎么谈终身大事?”书中写到,她和二哥前往比利时留学,乘船抵达法国马赛港,从小与她订了“娃娃亲”的未婚夫前来接船,“当她再看他第二眼的时候,一种本能的拒绝感流向了她的全身。也就是这一瞬间,一切都决定了”。此后,哪怕是父亲威胁断绝经济资助她也义无反顾,“违心,是一件最难也是最不应该的事。人应该忠于并坚守自己的情感”。这些细节刻画,无疑对传主“悔婚”的合理性做了有力铺垫,同时也反证传主有主见、有胆略的男儿般刚毅坚定的性格。诸如此类具有史实支撑的人物性格与细节描写,书中俯拾皆是。

还原历史的真相

《忘记我》在纪实文学的严谨性与史料的可靠性上,做了锱铢必较的考证与挖掘。要真实还原70多年前发生在异国他乡的那段“拯救”历史,《忘记我》设置了两条叙事线索,一条是传主钱秀玲的成长与生活及其钱氏家族的史诗传记,另一条则是作者苦苦寻访传主传奇故事背后的史料支撑。这些史料包括史学家最重视的所用材料的可靠来源以及搜寻史料过程中爬梳剔抉、辨伪识真的功夫,注重使用第一手史料、原始档案、稀有文献等。作者查阅了大量档案手稿、解密文件、早期报刊等,尽可能通过信件、证词、当事者的回忆讲述等来还原历史的真相。作者赴比利时寻访,竟奇迹般找到了当年传主“拯救”的惟一尚在人间、已103岁的“人质”幸存者莫瑞斯,他的亲口讲述,比任何曲折紧张的战争大片更形象动人。传主不顾自身安危跟着艾克兴地下抵抗组织领袖雷蒙,冒险驱车近200公里连夜从埃尔伯蒙村去舍佛堡“救人”的情节,哪是凭虚构就能令人信服的?从而无可辩驳地再现了历史的真实场景,也更凸显出传主是在“明知山有虎,偏向虎山行”的情形下前去完成“救人”壮举的。作者还带领读者走进当年艾克兴地下抵抗组织领导人雷蒙之子家中,亲眼目睹那辆当年曾载着传主完成“救人”使命、如今已锈迹斑斑的老掉牙的雪佛兰车,这无疑成为“拯救”故事的最有力的历史物证。

除了传主“救人”事迹以外,还有哪些曾被历史遮蔽的史实与人物?以往在很长一段时期内语焉不详。尤其是遗漏了“拯救”环节中最重要而又关键的人物——传主的堂兄钱卓伦将军。《忘记我》首度以翔实的史料生动地披露了这位前国民党高级将领,在二战期间助其堂妹在异国他乡挺身“救人”中所起的关键作用。没有他,传主不可能去找时任德军驻比利时最高军事与行政长官法肯豪森将军求情。正是这位曾任国民政府军事顾问的法肯豪森将军与钱卓伦将军结下的深厚情谊,才使传主几度为即将被枪杀的人质求情变得可能。传主第一次救人,是为救邻居斯捷潘神父的准女婿、破坏德军铁路线而即将被绞死的抵抗组织成员罗格尔。起初她没有告诉任何人,包括自己的丈夫,而是先去乡村邮局给万里之外的堂兄发电报,“她要卓伦哥哥尽最快的速度跟法肯豪森打招呼,刀下留人”。钱卓伦收到电报后,“他以一位将军的敏捷果敢,在最短的时间内,给他的朋友法肯豪森将军发了一封急电”。此后,钱秀玲赶往舍佛堡的简易行囊中带着“卓伦哥哥寄赠给她和葛利夏的签名照片”“卓伦哥哥涉及法肯豪森评价的亲笔信件”“钱卓伦和法肯豪森将军在五台山寺庙前的合影”等。她第一次之所以能见到法肯豪森将军,是“钱卓伦将军的名字起了作用”。此后几度拯救人质,都离不开钱卓伦将军这层关系。与其说是钱秀玲“救人”,不如说是钱氏兄妹戮力同心、共同拯救的结果。钱卓伦将军是不应被历史遮蔽的“救人”的大功臣。何况,他的儿子钱克显和儿媳王瑶君都是打入台湾情报系统的中共特工,上世纪50年代夫妻双双在台湾英勇就义,如今他们的墓碑就立在北京西山无名英雄广场上。正如作者所述:“钱家的人,骨子深处都存放着祖先遗传的基因,那就是关键时刻的断然与果决,还有一份被温和包裹着的刚烈。”

史诗兼备的文学表述

作为传记,《忘记我》的文学表述清晰生动,艺术感染力很强,以此还原与再现的历史场景非寻常笔墨可比。就叙述框架而言,此书采用了类似司马迁《史记》的笔法,史中有论,事出有据,论从史出,史诗兼备。传记文学的精彩在于史实与文采相互辉映,即史料考据与诗意书写之间的审美统一。作者很清楚:“忠于事实的文字,是这样的一种东西,它不会撒谎,无论岁月更替、人事代谢。”

传主在二战期间究竟救了多少比利时人?这在之前的不少文本中含糊其辞。《忘记我》中首次披露了被拯救的确切人数,有树立在艾克兴市博物馆前的黑色花岗岩纪念碑为证,上面镌刻着:“钱秀玲女士总共拯救了110位人质的生命。”数字是历史的佐证,但毕竟刻板而抽象。比纪念碑上冷冰冰的数字更具有人性温情与审美意义的是,作者竟找到了1945年7月21日在艾克兴市命名“钱秀玲路”落成典礼的珍贵视频与当天出版的《艾克兴周报》,其中登载着时任艾克兴市长的致辞和钱秀玲的答谢词。市长的致辞说:“当我们在这里集会,以比利时政府和艾克兴市人民的名义,为格里高利·佩令吉夫人钱秀玲女士命名一条属于她的道路,以表达我们对她的敬仰和纪念。她以超凡的勇气拯救了我们110位反战人士以及无辜民众,她的卓越品格必将成为这座城市的一个不可替代的坐标。此时此刻,我们通常使用的向来以其丰富语汇著称的法语,突然变得如此苍白和贫乏。是的,我们找不到一个准确的词汇来表达我们对她——佩令吉夫人钱女士的崇敬之情。”赞扬之词中的数字已经化为“救人”的崇高与温暖,无法用任何语言来表达的敬仰与感激。

而传主的答谢词堪称是一篇充满激情与诗意的人道主义宣言书,它更令人动容:“今日重返艾克兴,向这座城市的人质、牺牲者献上敬意,我倍感宽慰;大约一年多前见到他们时,心情是十分沉重的。能够向这座城市友好的人民,尤其是向饱受德军罪行之苦的人们献上敬意,我感到十分荣幸;我与诸位一道,向为了国家的独立自由而倒下的英雄们致敬。”说到自己当时去“为无辜的人质求情时,我意识到我是在为那些被最可怕的独裁者即将夺走不幸生命而抗争,我完成了这项伟大的任务。如果说,这些宝贵的生命因此而得救,那么我也获得了奖赏:我虽无这样的预期,但确实感到了一种少有而温情的满足,因为我履行了一项神圣的义务。自我踏上比利时这片国土,我便一直欣赏并钦佩你们的美好品质,你们的热情和诚恳,让我不知不觉地加入你们的行列之中。”这就是一个伟大的中国女性的风范:明明是如同救苦救难的观音菩萨式善举,却诚恳地和比利时人民一道,“向为了国家的独立自由而倒下的英雄们致敬”;明明是比利时人请求她出面解救人质,她却说自己是“履行了一项神圣的义务”,并且是“你们的热情和诚恳,让我不知不觉地加入你们的行列之中。”由“救人”而变成了彼此钦佩,互相给予,共同拯救。这就把宗教式“救世”的怜悯之心,化成了中国人的善良、慈悲与仗义行侠的美丽形象。

钱秀玲无疑是身处异国他乡的一张中国人的美丽名片。正如作者所言:“钱秀玲的事迹,放在全世界的背景下,都是叹为观止的。”虽然她晚年多次说“请忘记我”,但既然她已经走进了那段难忘的历史,要忘记她,何曾容易?