在颐和园工作的杜梨,好像一只文学中的野生动物

原标题:在颐和园做“保洁”和“保安”的杜梨,好像一只文学中的野生动物

就如在新作长篇小说《孤山骑士》后记中杜梨写到的:“你可以通过无数种入口来揣摩这个故事”,而读者同样可以通过“无数种入口”来了解作家的世界。她总有很多爱好和想做的事,刻版画,做模型,养猫、收留受伤的鸟雀和松鼠,所以家里常常像个“迷你动物园”;还有做翻译工作,计划写一本“核工业小说集”……在一种忙碌和焦灼里,她似乎努力寻找着与自我和外界相处的方式。

目前她的作品以科幻题材为主,在AI和仿生人的故事里,她尝试进入“一个多元、丰富且富有力量与美的原子世界。”但她同样对现实感兴趣,对于自己长大的北京怀着书写的情感,她曾在参加一个非虚构作品大赛时创作了第一篇关于家族历史的作品,而在还未发表的新的中篇小说《一枚刀口入燕郊》中,她回忆了童年,用一种质朴的语言开启了对记忆的探索。“京味”小说同样对她具有吸引力,在她看来,老舍、刘绍棠、叶广芩等前辈们都是精通“飞盘”鸽哨儿的人,他们不仅是语言上的深根系,作品大多也擅于把人心切成小横条,一条条如扇列铺在你面前,让你看尽断面剖解。

现在,杜梨在颐和园工作快一年了,前不久,被安排到佛香阁守阁,每天开阁签表,消毒拍照,拖一遍佛香阁,守着千手观音。而她的上一份工作是在一家生产“10万+”的新媒体公司做文案,那是一个高压工作,每天要看大量资料,每周要产出两到三篇切中用户需求和特点的文稿,此外,还要参与广告策划,待了四个月,她辞职了。用她的话说:“在经历了互联网和新媒体的工作的压榨后,没有比做万寿山‘保洁’和佛香阁‘保安’更陶冶情操的了。”

Q & A

记者:先聊一下新作《孤山骑士》,如果只看书名和书封,很难想到故事的主角是个女性,我想这或许是你设置的第一个反转。这首先是一个复仇故事,可以请你聊一下为什么会给这本书这样一个设定呢?

杜梨:我9岁时,第一次读鲁迅的《故事新编》中的《铸剑》,眉间尺复仇的故事令我喜爱。眉间尺牺牲自我的方式令我愕然,大概是少年或是拥有少年之心的人才能做出的选择。

先秦精神始终让童年的我保持不死,主角陆咪貉也必将走上此路。她当然可以忘记一切,过得很快乐,拥有其他的普通的人生。失去和抛弃很容易的,仿生人没有了一个还可以换一个,但是夺回来需要长久的训练和勇气,她必须保持耐心。因此我设置了一只仿生人的手臂,作为命运的钟摆,像勾践的苦胆一样悬在她的上方,时刻提醒她关于复仇的心愿。

记者:但我觉得复仇之外,“存在”可能是一个更深的话题,这牵扯到你对于未来的人类和仿生人伦理问题的探讨。

杜梨:仿生人的时代必将到来,事实上,看过大量的科幻片和灾难片之后,我会有一个疑问,为什么有人会帮助入侵者来消灭自己的族群?有些人或许是因为单纯的懦弱或慕强,有些人大概真的觉得没劲。

仿生人和人类的博弈到来时,双面间谍和智慧的较量大概会在暗处,每时每刻隐藏在日常中的厮杀。我们对于“存在”的理解可能会变得多元,比如你可以像我的书中所写,变成一张芯片,一段语音和一段风景,永恒长存。

作者: 杜梨

出版社: 花城出版社

记者:我注意到豆瓣有一位读者ID是:yasha001,提到可以从特摄片来解读这个故事,(而这好像是你的超级爱好?)主要的观点是《孤山骑士》整部作品其实暗中还贯穿了《假面骑士龙骑》的主题——镜子可映照出人的本性,接着分析了镜像在几位主角身上的呈现,我猜测你已经看过这篇评论,不知你有何回应?

杜梨:我看了。我觉得他从文本表面的呈现来说分析得挺好,也正如他自己所说,他并没有进入文本,他看到的是镜子本身,是去掉隐喻的一切。实际上,我在写这部小说时,还没看《龙骑》呢,镜子的反射并不重要,甚至太过简单。我在其中布置了很多大量对应的细节,迷宫和隐喻,我相信会有读者找到它们,这本书更像是一个给大家玩的游戏,没有耐心和思考,可能很难品出来。我想,一定会有人发现的,找到的人可以去豆瓣私信我,我们一起玩耍。但我不经常上,可能回复很慢。

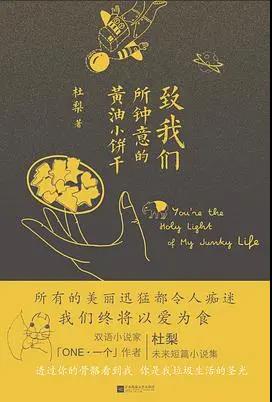

记者:联系前一本小说集《致我们所钟意的黄油小饼干》中的短篇作品,虽然它们分类是科幻文,但我想你试图容纳的是不仅仅是科幻。从写法来看,它并不太类型化,反而更传统文学一些。

杜梨:我觉得作为一个小说作者,我看重的依旧是故事内容的丰富程度。我最不能忍受的就是无趣、无聊和过于自恋的空洞叙述。

我在复习考博时,通过阅读文艺理论,逐渐辨认出很多假模假式的空壳。文艺理论好啊,就像神农的百草书。无论一个文本的外在形式如何变换,还是要看它的内核有没有触及或试图解决那些重要的问题,一些基于人性本质的痛苦,爱,犯罪,抵抗和救赎等。没有问题意识,不经过思考,怎么写出好小说呢。

作者: 杜梨

出版社: 想好文化丨江苏凤凰文艺出版社

记者:而同一的类型,从短篇到长篇,你做了哪些调整?

杜梨:我第一本书里短篇的问题是不够深入,问题抛出来,但我没有对其进行深刻剖析,也没有试图对其进行解决,是种后现代的短平快处理,我对它们很不满意。所以我又改写了其中两篇《大马士革幻肢厂》和《今日痛饮庆功酒》(原《四九城》),在《世界第一等恋人》创造出的仿生人伴侣模板的基础上,我开始了新的内容探索,其中包括了未来多种生命形式的探索。

随着我理工基因的逐渐觉醒和处女座务实精神的加强,我还是想看到文本中除了人性的探索,还有更鲜艳的线索表达,要把短篇中的闪光点逐渐连接起来,让其慢慢发展成一个动人的故事。这其中就要去拔更多的羽毛,经历更多的生活阵痛,走出象牙塔,到十字街头去,感受不同的人生,去掉自我意识的干扰,让小说角色自行交流。

最重要的还有信息的增量,有没有新鲜的惊喜或刺痛。那种刺痛不是陈词滥调,也不是边缘叙事的猎奇,而是当我在织一件新毛衣时,不能图省事,和别人一起去同样的草原上薅同样的羊毛。我更想做一只文学中的野生动物,去深山和河流里抓不同的兽毛和禽羽,给它织成光怪陆离、油光水滑的羽衣。我也不明白,为何我每次选择的都是比较难的路,面临着一些迫在眉睫的技术问题。

记者:书中调用了多个不同的文本,诗歌、童话和哲学,而儿童文学《蓝熊船长的十三半条命》似乎可以看成互文的文本?

杜梨:其实是偶然,《蓝熊船长的十三半条命》是一个好朋友送我的,他说这本书对他的童年造成了很深的影响。我希望他能够坐着他小小的核桃壳船,飘向这十三个半宇宙,快乐一些,简单一些。

小说里的互文,可以看作他生命的一段暗码,在经历了焦灼的隐藏和实验之后,在我的小说里,他最后迎来了解脱。现在我们已经失联,我也不知道他在现实中会不会得到解脱,抑或是束缚自己更紧。

记者:而你选用的这些文本,一定程度或许也体现了你的一些阅读取向?

杜梨:其实,作为一个拥有发散性思维和上满发条的人,我小时候比男孩还野还勇敢,我的注意力难以集中,好处是我能同时做几件事,坏处就是我无法成为我爸和我家属那样的超级学霸。我的阅读偏向于王尔德的唯美系童话,还有格林兄弟的《格林童话》,卡尔维诺的《意大利童话》,《伊索寓言》和各种年代的充满鸟兽,风景,星云等自然色彩的小说和科普文本。大概这些能够像鲁迅的《故事新编》里的“乌鸦炸酱面”这种新鲜事物一样让我快乐。

记者:这样看来,你似乎有一种浪漫主义倾向,即使是在悲情或绝望之中,你也会给故事里的人或物予一种浪漫的想象。

杜梨:对。王尔德说,爱自己是终身浪漫的开始。哈哈哈这似乎并不能回答这个问题。浪漫确实很美丽,我也的确在书中描绘了咪貉的梦境、遭遇和相遇,大部分时间是流光溢彩的,但这似乎不能将她的痛苦降低分毫。她时刻都是清醒的,这大概是她痛苦的根本。

杜梨的松鼠“笋尖儿”

记者:你曾参加过“澎湃·镜相”的非虚构写作大赛,那时候,你提交的是一篇关于家族志的文章,也是你第一篇现实题材作品。你也表示有兴趣将其转化为以家族书写为中心的一类小说,经过一段时间,这方面的酝酿怎么样了呢?

杜梨:我现在刚写完一个小中篇《一枚刀口入燕郊》,送到杂志审阅了。我已经逐步准备开始勾连童年和父辈经历,先将其写成一个个拥有无数出口的中短篇,再把他们最终组合成一个核工业小说集,这听起来挺不错吧。不过,我还得去做点田野调查,现在素材太少了。

记者:一个“核工业小说集”听起来很酷。那你希望借小说传达什么?

杜梨:我生命形态的一部分就是小说吧,传达爱与美,光明和黑暗的较量,追求力的失衡或平衡。我第一篇为大家所知的小说是《世界第一等恋人》,在那里我创作出一个完美的仿生恋人模板Mai,在《孤山骑士》中,菊地也是这样的存在,甚至远远超出了恋人的力量定义,他象征着一种不死不灭的陪伴,是人类有限生命的无限延长,孤独的反证存在。

小说对我来说更多是灵性和灵感,万物有灵且美,用力地生活,从万物和锤炼中汲取力量。多看文学理论,多读历史沉疴,多观鸟多旅游,多做田野调查,多为人民服务,关掉自己的手机,这就是最实在的办法。

记者:你本人是英语创意写作的硕士,同时是一个双语小说写作者,可以请你介绍一下这方面的经历吗?

杜梨:真的说来很惭愧,我硕士时,写了一本3万英语单词(中文大约5-6万字)的短篇小故事集,得到了distinction(优异)的成绩,美滋滋地毕业了。

从莱斯特回来以后,我就被锤了。我忙着各种工作,四处奔波,用中文写小说、搞翻译,又折腾考博,玩模型、乐高和版画,这几年没有一天消停,我已经好久没用英语写东西了。但我一直挂着这个符号,相当于陆咪貉头顶仿生人残肢一样的苦胆,它时刻提醒我,不要忘记英语,用进废退啊用进废退,好,从今天晚上十点钟开始,我重归托尔金——现代莎翁的世界。

记者:无论是“双语作者”的身份,还是科幻(科幻本身也是一种想象世界的方式),可能都要面对处理中国现实与“世界性”对接的问题,你怎么处理其中因碰撞而产生的张力?

杜梨:啊,这个问题挺抽象的。我觉得对于我来说,中国现实和“世界性”可能没有啥区别,其实都是对于人本身的探索,比如你的心脏突然发紧,比如权力对人的异化,比如追逐西方残羹的后现代,比如选择回归东方的田园山水,比如从未停止的大小战争,它们一次次说明了人类的有限性吧。

记者:其实你的个人经历也挺有意思,从一个生产十万加的新媒体辞职,现在,在颐和园工作,按你说的检票、守文物,摆脱一切机械化工业社会的压榨,这两个工作的节奏是完全相反的,现在是否有更多时间去将自己抛到小说和想象的世界里了呢?

杜梨:没有,正如前面所说,我依旧被考博折磨得不可开交,每次都很多事同时发生在我身上,比如惦记着给楼下的小流浪猫做绝育,我的《颐和园保安日记》还在改,新长篇没咋宣传,翻译的书又上市了,我还想买观鸟的望远镜,我要搬家看家具,我在刻版画,我还有模型没做完,我得摁着松鼠剪指甲……

宇宙的质量和一个人的能量真的是守恒的,我告别了十万加,就要凌晨5点起床,去扫万寿山和佛香阁,在颐和园检票时有时候还要被骂,永远有超出想象的、比小说更精彩的世界,根本没完整时间写作,检完票后,我在岗下细细地磨洋工呢。

配图:杜梨摄、书影