失重,然后不翼而飞向天空

名为Elevation,译为“失重”。

因为失重,得以飞升。

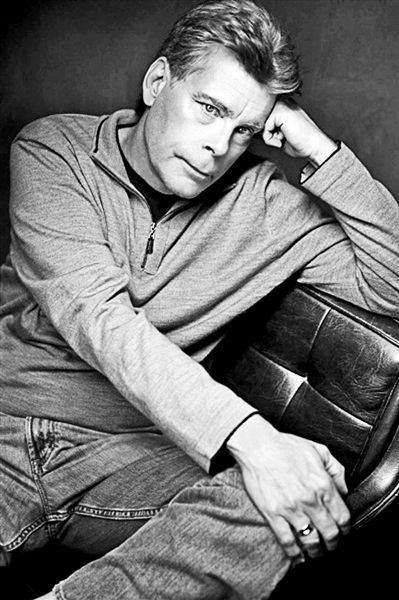

不同于斯蒂芬·金更为人熟悉的恐怖惊悚小说,《失重》是淡然而安稳的,是神秘却平静的,像是甜美的摇篮曲,让人在理想的梦境边缘看见了流逸的金光;被斯科特带起,无重状态,不断上升。

“我的体重在下降,”斯科特突然说,“我担心的就是这个。”

刚翻开本书,轻轻一笑,体重焦虑俨然成为大众现象,这里有人却在担心自己的体重下降,接着读下去,才知道并非如此。他的体重下降可并不单单是变瘦。

他担心的其实是这有限可知现象背后更宽广的未知,是宽广未知下人类因有限已知而形成的狭隘——“人生的悲剧总用沉重来比喻”,我们总说“肩上的重担”,那或许是因为人类非要度量一切,迫切地要赋予事物以意义。正如所谓跨年的朋友圈、过去一年的总结盘点,正如日日晨晚站上的体重秤、化为一纸报告的身体状况。人类为时间焦虑、为体重焦虑、为财富数量焦虑,单位成为枷锁。

而斯科特——我们的主人公——摆脱地球磁场,为自己松绑。

“对于无法改变的事情,为什么要如此悲观呢?为什么不去拥抱它呢?”

当斯科特因变轻而在冰面上不断跌倒回到家中躺倒时,对跑来看他的猫说“别担心,我还好,还有人喂你”;当面对僵化的邻里关系,他勇敢先行,调侃自己“你好,又是我,你讨厌的人”;哪怕患有奇怪病症,也一笑置之,“我承受的引力的确减小了,换作是谁会不高兴呢”。

斯科特面对如何增加外力都不变的体重数值、越来越轻的体重与未曾改变的体型,调侃道:“我感觉很乐观。这听上去有点儿怪,但是真的很乐观。有时,我想这是全世界最伟大的减肥计划。”恰在这里,得发出一声对于当下网络媒体生态的轻笑。

网络社交潜移默化地增强了图片的力量,是的,美值得被定格,而当定格成为僵化,当审美变得单一,所谓的“自律”似乎成为了“自虑”。“我们只是自己要求自己,又没有要求别人”,在这句话被说出的时候,是否恰恰有意无意在否定这样的他人不自律、不美。

互联网能够打开人的眼界,让大家看到与自己生活所不同的东西,它所包含的信息与思想是多样的、丰富的,是碰撞且交融的。曾几何时,即使根据大数据推送的内容能够针对个人需求和个人喜好,提供更为经济的信息搜索与获取方式,却也让这些蓝光屏幕成为信息茧房,搜索过的内容成为数据来源,同质化的内容就像枷锁,固化思想,加重焦虑。

“我们生活在一个不停兜售解决良方的社会,一劳永逸地解决你口袋里的余钱、日益稀疏的发量,或者你丢失的胃口,遗失的爱情”。互联网时代,先是鼓吹别人的美好借此兜售焦虑,再大肆兜售解决方法,而那些解决方法既无法解决真正的焦虑,也无法解构已经形成的思维定式。

人类总在寻找解决方法,却也不免在岔路口作茧自缚,忘了“世上本无”对的“路”。幼年的空白不再是画纸,而是亟待被填满的日程规划表,之后又要忙着对试卷的标准答案,却忘记了人生或许是一个总也答不对题的人生,或许人生本就无需对错。

后疫情时代,人们几乎被钉在固定的区域无法动弹,连同思维与心态也在固化。当人类试图以已知的科学定律解释一切,便失去了飞天的奇迹——我们能飞,是因为飞机、热气球、宇宙飞船,那些动力的物理定律使我们得以翱翔于天空,甚至突破大气层,去往宇宙。

物理上的我们得以飞行,精神上的我们却持续坠落。

我们不仅变重,也变拙。邻里关系的纽带只是对对方打扰到自己生活便利的“协商”;而谈论陌生人时,充满猎奇的口吻已稀松平常;凭借片面之词就匆忙对事对人贴上标签,几乎毫无转圜。我们多疑易怒,我们自我放逐。

人生正如一场长跑,它如同马拉松,却不是比赛。长跑不大是以选择一个竞争对手、要战胜这对手而开始的,而是以选择挑战自己、给自己定一个目标而启程。它不是一起步就要冲到最前,也不是要紧紧跟着别人的节奏才行,它甚至是无需一定要跑完全程的。在人生的跑道上总会有人有那被上帝给予更易长跑的体型。但我们中的一些未必有斯科特那样的胸怀,或许会羡慕与妒忌他们的轻易。可,变动不居的外来眼光,会让身份相互转换。

“迪尔德丽总是全神贯注地看着天空,但是天上除了蓝灰色的云什么都没有。”“跑步时浮上脑际的思绪,很像天际的云朵,形状各异,大小不同。”想必迪尔德丽无论在马拉松比赛还是在人生的长跑中,也会在呼吸之余除了坚持,还有其他片刻的思想潜入。步伐交错的腾空瞬间,仿佛迪尔德丽为了摆脱“世界的囚禁”与“肩上的重担”,而人类似乎还不够强大,无法坐拥精神的真空,还是要因引力落到地上。

迪尔德丽在长跑最后的摔倒,不是左脚绊在右脚踝,而是所有人都会经历的生命——这一漫长赛跑——中的被击沉。人类是社会性的动物,会在意别人的看法,难免因此束手束脚。如果跑在了后头,就只顾着看前面的人,而忘记了脚下;跑在前面却要顾后,看看是否有人赶上来了,是为什么赶上来了,甚至妄加揣摩。

这时,所有人都需要一个“斯科特”扶起自己。失去体重起飞(take off)的是斯科特,脱下(take off)重担轻松的是“迪尔德丽”。

一切都是神秘,而神秘也是不必解开的谜题。斯科特化为一阵绚丽的金色的焰火瀑布在空中流淌,而不是舆论焦点的中心、报纸头条上的怪人、手术台上的研究样本;他是科学的例外,这是一场不可思议的飞行,你我都是见证的伙伴。

也许应有更多的人为自己松绑,试着放松自己,让自己升腾。空中不会留下路径,不必跟随他人的道路,也不必为自己的前路忧心。当更多人成为“斯科特”,就会有更多人抬头看见更广阔的世界,去拥抱他人;以自由意志为罗盘,驰骋寰宇。

生时来自尘土,飘然于世间;死时肉身回归大地,灵魂仰望上帝。斯科特飞上天空,留下的是璀璨的烟火,他或许是失去了肉身,却得到了灵魂的升华。他去往天堂,降落于世界的顶端。

死亡总令多数人惧怕,可若是没有了死亡,如何才能热烈地爱慕鲜活的生命?斯蒂芬·金于耄耋之年,贴近大地,探索生与死的哲理问题。他与斯科特一同解开被缚的翅膀,超脱“我们分享着的同样的命运”,如蝶一般轻盈飞舞,翅上的磷粉播撒博爱与勇气。

“飞行守则的唯一条款,就是忘记所有条款。”