萧锦荣与秘鲁华人史

萧锦荣

《伊萨卡之旅》封面

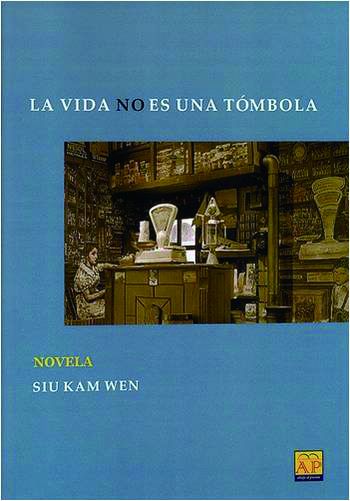

《此生不易》封面

在华人世界中,萧锦荣是一位与众不同的离散和跨国作家。自1950年出生以来,他的人生就始终在迁徙的路上,从中山、香港,一路跨越浩瀚的太平洋来到秘鲁,最终于1985年定居在美国的夏威夷并获得美国国籍。在利马生活的25年对萧锦荣的文学生涯所产生的影响,是任何其他时期都无法比拟的。在这里,他凭借一本西汉词典掌握了塞万提斯的语言,创作出短篇小说集、长篇小说以及散文集等各类文学作品达8部之多。其中,短篇小说集《末程》是萧锦荣最为成功的一部作品,继荣获1986年最佳图书后,又被评为秘鲁80年代十大好书。更加引人注目的是,1981年,萧锦荣还被授予秘鲁国内最高文学奖Copé Award中的荣誉奖,跻身秘鲁最有影响的作家行列。因此,从作家的角度而言,他更愿意把自己视为是一名秘鲁作家,或者,更加贴切地说,是一名“美籍秘鲁华人作家”。

在萧锦荣众多的虚构类作品当中,《此生不易》和《伊萨卡之旅》是根据作者本人在秘鲁的生活经历创作的两篇自传体长篇小说,按照时间的顺序真实还原了萧锦荣在利马的那些不堪回首的岁月和往事。从时间上看,《此生不易》客观地再现了萧锦荣的整个童年、少年和青年时期,借助主人公埃克托在中文学校、杂货店、夜校以及大学中读书和工作时的所见所闻、所思所想,惟妙惟肖地刻画了主人公晦暗的早年生活及其执著追求文学创作的心路历程。相比之下,《伊萨卡之旅》中发生的故事是在1990年,距离主人公离开秘鲁已有5年之久。在这篇小说中,主人公怀揣着逐爱的梦想重新踏上久违的“故国”,但谁承想,这次故地重游的“伊萨卡之旅”却远不像奥德修斯英雄式的回归那般雄壮,而是充满了种种令人啼笑皆非的尴尬与悲伤。最终,“我”狼狈地结束了这次“倒霉之旅”,仓皇地逃离了这片伤心之地。

概括来讲,华人移民秘鲁的历史可以分为四个时期:一是自1492年哥伦布发现新大陆以来的300年;二是1849-1879这30年间的契约劳工(即苦力)时期;1883-1899年为华人移民秘鲁的第三个时期,刚刚获得解放的契约劳工的亲朋好友在签署的条约的保护下数以千计地涌入秘鲁;最后一个时期就是自1900年至今为止100多年的自由移民时期。在该时期,众多来自中国的创业者、企业家移居秘鲁。在萧锦荣的两部自传体小说中,他将笔墨重点放在自1849年以来后三个历史时期中的若干重要阶段和片段,并将再现的视角聚焦于秘鲁华人史上那些涉及奴役、歧视、屠杀以及自我剥削的苦难时刻,深刻揭示了华人在秘鲁受到的种种不公平待遇与残酷暴行。

1849-1879:契约劳工时期

在小说《伊萨卡之旅》伊始,主人公“我”在重新踏上秘鲁的土地后不久,做了一次他称之为“非典型”的旅行,只身一人走访了位于首都利马的两座著名公墓:主祭司公墓和天使公墓。其中,主祭司公墓是历史最为悠久也最为有趣的一座墓园,“游走在这座更为古老的墓园就仿若是在迅速浏览一部秘鲁史”。在这里,除了埋葬着秘鲁的历届总统、寡头、伟人以及在太平洋战争中牺牲的士兵外,还埋藏着萧锦荣心中的无名英雄,也就是那些曾经为秘鲁经济做出过重大贡献,但却在秘鲁历史中长期被埋没的数以万计的中国苦力、契约劳工。他们即便是在死后,墓碑上都难以留下他们的真名实姓,供后人瞻仰、纪念并且被记住。为此,萧锦荣在他的这部小说中为华人在秘鲁历史中的缺席打抱不平,用文学的方式记述了华人在秘鲁历史中的不应被忘记的存在:

他们是留着辫子的中国苦力,在甘蔗田、沿海的棉花田和鸟粪岛上辛苦劳作,幸运地从横跨大西洋的海上远洋中死里逃生并捱过了一贫如洗的生活。他们一天都不曾丧失过自己中国人的身份,终其一生都始终保持着他们的传统、价值和生活习惯;然而,中国名字却使他们蒙受了不幸,那些被遗忘的墓碑便是见证。在大多数人的墓碑上,都只歪歪扭扭地刻着有名无姓的名字;还有的人的姓氏被张冠李戴,误把他们雇主的姓氏刻在了上面;更有甚者,墓碑上只有他们为人所熟知的绰号。

据史料记载,秘鲁的首都利马早在1648年和1656年就有华人的活动存在。但华人第一次真正意义上的大规模移民秘鲁是从1849年开始的。同年10月,75名契约华工乘着“弗德利各·吉耶尔莫”号抵达介休港。1849年11月17日,秘鲁政府通过《华人法》后,自此拉开了大规模引进华工的序幕。截至1874年7月最后一批华工乘船抵达秘鲁卡亚俄港,秘鲁于同年宣布停止中国苦力贸易为止,自1849年以来,大约共有10万名华工被输入秘鲁,是中国人移民秘鲁规模最大的一次浪潮,是随后于20世纪20年代、50年代和80年代出现的任何一次移民高峰期都无法与之同日而语的。在这25年间,“华工大部分被分配到利马或者北部的种植园中,超过90%的苦力在种植园中从事着农业劳动,其余的华工则在生产鸟粪的岛屿、硝石产地、铁路建筑和新兴的手工业中服役”,遭受着奴隶般的非人待遇。以挖掘鸟粪的华工为例,他们每天都要在天气湿热、臭气熏天的恶劣环境中被迫挖掘四到五吨或者装卸100推车的鸟粪。假如他们完不成当日的工作量,还要利用周日完成剩余的工作,其中很多人都因无法容忍这种非人的境遇而选择了自杀。据统计,从1840年至1880年这40年间,秘鲁共生产了1200万吨鸟粪,价值高达7.5亿比索,其中大部分鸟粪都是由华工开采的。面对雇主的残酷剥削和压榨,这些被称为契约华工但实则为奴隶的华人苦力终于忍无可忍,纷纷采取各种形式的斗争以摆脱绑在身上的枷锁,从起初的怠工、逃亡以致揭竿而起,起义反抗,并多次向清政府上书请愿,以期寻求政府的干预和保护。1874年,中秘两国签订了《中秘通商航海友好条约》,建立了外交关系。至此才结束了长达30年的契约华工时期,使华工的生活境遇日渐改善。然而,尽管名义上秘鲁政府于1874年下令停止了苦力贸易,但实际上,直到19世纪末,自由移民才真正取代了这种惨绝人寰的贸易形式,开启了华人移民秘鲁的新模式。

在谈到移民问题时,我们通常会谈到移民的动机或规律,即是什么样的因素导致移民现象的产生,或者说在移民现象的背后,潜藏着何种力量的博弈。一般而言,移民现象的产生遵循的是一种“推拉模型”。所谓“‘推力’是指移民对自己母国的生存环境感到失望,这可能包括母国的政治动荡、经济凋敝、天灾人祸等因素,使其产生了去其他相对生存环境更好的地区另谋生路的倾向。而‘拉力’是东道国由于经济发展的需要,对劳动力资源的需求增加,而想尽办法从海外引入劳动力。”秘鲁契约华工的产生,遵循的就是这样一种规律,其出现也是这两股力量相互作用的结果。首先,从“推力”的角度而言,19世纪中期的清政府在经历过第一次鸦片战争的重创后又恰逢太平天国爆发。当时的中国可谓是国力衰微、经济凋敝、民不聊生、战乱频仍,面对内忧外患,清政府已然是自顾不暇。于是,大批的平民百姓为了安身立命、维持生计,不得不漂洋过海、背井离乡,去海外寻求生机和出路。再者,从外部因素来看,秘鲁自1821年独立以来,面临着地广人稀、百废待兴的局面。自1845年秘鲁政局稳定后,国内外市场的迅速发展与劳动力缺乏、劳动效率低下的矛盾日益突出,再加上在国际形势的逼迫下秘鲁于1855年宣布禁止贩运黑奴,断绝了黑奴的来源,更是对秘鲁的劳动力市场雪上加霜。为此,秘鲁将注意力转移到劳动力密集的太平洋和远东地区,1849年颁布的《华人法》更是为从中国引入劳动力、开展苦力贸易提供了法律上的支持和便利。自此,在这内外两股力量的作用下,大批华人开始移民秘鲁,这才揭开了华人移民秘鲁的第一页。

1879-1884:南美太平洋战争中的华人

1879-1884年爆发的南美太平洋战争是一场智利与邻国玻利维亚和秘鲁争夺阿塔卡马沙漠硝石产地的战争,故又被称为“硝石战争”。1879年2月,智利军队出兵占领了玻利维亚的安托法加斯塔,拉开了南美太平洋战争的序幕。由于秘鲁和玻利维亚是军事同盟缔约国,秘鲁也被卷入了这场战争,其领土成为智利军队攻击的对象。1881年1月,智利军队攻占秘鲁首都利马。1883年10月,作为战败国的秘鲁与智利签订了《安孔条约》并按照条约规定将盛产硝石的塔拉帕卡省永久割让给智利,塔克纳和阿里卡这两个地区也交由智利管辖10年。太平洋战争的失败给秘鲁国内的政治和经济带来了重大的冲击:政治上,加剧了秘鲁国内局势的动荡和内战频仍,军事政变、军政府统治时有发生,中央集权不断加强;经济上,随着“鸟粪经济”繁荣时代的结束和硝石资源的丧失,秘鲁经济遭受重创,长期处于经济崩溃的边缘。

在这场历时5年的战争中,移民秘鲁的华人所扮演的角色是非常微妙的。他们中的绝大部分人选择了中立,一部分人积极地加入游击队与智利侵略者展开殊死搏斗,但更加有趣的是,还有一小部分人选择了站在智利军队一方,与他们的寄居国秘鲁为敌。那么,这其中究竟是怎么回事呢?他们为什么会一反常态地选择与侵略者为伍呢?

诚如前文所言,在长达30年的契约劳工时期,尽管华工在甘蔗田、棉花田、鸟粪岛以及修筑铁路时为秘鲁的经济做出了巨大的贡献,但在秘鲁雇主眼里,他们不过是为自己卖命干活的奴隶而已,既没有人身自由,又在经济上一贫如洗。在这种非人的境遇下,众多华人苦力选择以自杀、逃跑甚至是起义作为反抗的形式。而这一小部分华人选择与智利人站在一起就是他们所选择的林林总总的反抗形式中的一种,他们是在以这种另类的方式与秘鲁残忍的契约劳工制相抗争以争取个人的独立和自由,他们“以忠诚相答谢,感谢智利把他们从奴隶制中解放出来”。在这段离奇的历史中,有数百名华工还特别在加入智利军队前举行了一场隆重的“效忠宣誓”仪式。根据智利人的报道和描述,1881年1月11日正午,就在智利军队准备攻占秘鲁首都利马之前,这数百名中国苦力在曾经也做过苦力的华商昆丁·昆塔纳的带领下在圣·佩德罗庄园的一座临时搭建的寺庙里举行了这场对智利军队宣布效忠的仪式。仪式举行的场所被布置得庄严肃穆,室内不仅装点着五颜六色的纸灯,还庄重地悬挂着大清三角形龙旗和智利国旗。一众华工站在摆有战神关公的塑像前,在昆丁的主持下砍掉一只公鸡的脑袋歃血为盟,誓死要为兄弟争取自由而战,胆敢有违背誓约者格杀勿论。紧接着,他们表示愿意听从智利指挥官曼努埃尔·巴克达诺将军指挥,为智利人效劳并被编入后备队,从事急救、炸弹引爆、火药装卸以及供给运输等工作。在随后的几天中,大约有2000名中国人加入了在乔里约斯和米拉弗洛雷斯打响的两场一边倒的激战,自此拉开了智利占领利马长达3年的序幕。其实,早在1800年,也出现过一桩类似的华工为智利军队效力的事件。当时,智利军队在海军将领帕特里西奥·林奇的率领下正在进攻秘鲁中北部的农业区。数千名种植园里的华工揭竿而起,和智利士兵一道放火烧毁了炼糖厂和甘蔗园。有超过1500名华工在林奇的部队中服役,为智利军队当向导、运输供给、建造浮桥、挖掘水井、探测地雷。当然,华人这样做的后果可想而知,这不仅招致了秘鲁人对华人商店的洗劫和对华人的谋杀,还连同秘鲁知识分子,“以保护秘鲁人就业机会为由而要求取消华人移民的诉求最终导致了1909年一项限制华人移民政策的出台”。为此,正像《此生不易》中所说的那样,不少中国劳工“因为太平洋战争期间帮助智利人而逃到山区避难”。

在另一部长篇自传体小说《伊萨卡之旅》中,萧锦荣还在题为《秘鲁犯罪年表》的章节中用了相当的篇幅对太平洋战争,尤其是华人在这场战争中的遭遇集中做了较为详实的介绍,足见该战争在秘鲁华人史中占据的重要地位。其间,萧锦荣共两次提到太平洋战争中秘鲁当地人对华人实施的惨无人道的暴行。第一次是1881年1月16日,在智利军队即将攻陷利马前夕,一群暴民在秘鲁军队的带领下洗劫了首都的市中心并放火焚烧中国商人的店铺,以作为对中国苦力加入智利军队的报复。据英国特使斯宾塞·圣约翰回忆,大约有七八十名中国人在这场洗劫中丧生。第二次暴行发生在1881年2月。当时恰逢智利军队占领利马,整个国家处于群龙无首的混乱状态。卡涅特的一群黑人和印第安人对中国苦力予以了残暴的屠杀。据保守估计,一天当中就有1000名中国苦力惨遭杀害,可谓尸横遍野、血流成河。在其中的一个庄园里,惨遭杀害的华工尸体堆积如山,围着尸体乱飞的苍蝇密密麻麻、数不胜数,其状惨不忍睹。

从太平洋战争中部分华人苦力与智利军队结盟的史实来看,苦力在庄园中所遭受的束缚和压榨是难以言表的。一方面,他们渴望通过这种特殊的方式争取个人的独立与自由;另一方面,从他们“效忠宣誓”的仪式上,我们也可以看到他们强烈的民族主义情绪,这从另一个侧面也反映了他们在秘鲁生活的不如意。

1900年至今:自由移民时期

自20世纪以来,秘鲁华人史进入了真正意义上的自由移民时期。但尽管如此,在20世纪的前半叶,秘鲁在针对华人移民的问题上仍然出现了数次令人遗憾的倒退或逆潮,比较重要的节点为1909年、1930年和1948-1956年。诚如上文所言,太平洋战争期间,华工在其间的微妙立场以及秘鲁经济形势萎靡直接导致了1909年限制移民政策的出台。该政策“不顾中秘条约规定的有关华人可以自由入境的条款,宣布华人入境必须交纳五百镑的人头税。接着又下令禁止华人入境”。1929-1933年,在世界经济危机的冲击下,秘鲁经济急转直下,失业率飙升。秘鲁政府为转移当地人的视线,缓解国内的矛盾与压力,像其他拉美国家一样,掀起了一股排华浪潮。“1930年,秘鲁政府下令不仅对来秘新客限制入境,而且旅秘华侨离境以后,也不准再入境,并规定华商雇用店员必须有半数秘鲁人,否则必遭取缔。”1948年10月,曼努埃尔·奥德利亚通过军事政变上台并建立独裁政权,在秘鲁共担任两任总统,直至1956年卸任。有关奥德利亚当政时期秘鲁对华人移民的限制,小说《此生不易》做了如下的描述:“这个政府是接受亚洲移民政策的死敌,而且奥德利亚坐上总统宝座之后所做的头几件事就包括严禁中国移民入境。”这么一来,秘鲁政府长期以来的排华政策所造成的其中一个结果就是,许多华人为了到秘鲁谋生或者与亲人团聚,比如埃克托的父亲唐奥古斯托和他的三叔艾利亚斯,就必须通过交易购买“一个十年或者二十年甚至是三十年之前死去的婴儿的出生证明”获得入境秘鲁的机会,这种交易直到20世纪50年代后期奥德利亚将军的独裁政府颁布的移民限制被取消,在中国人当中十分普遍。更加悲惨的是,这些使用假身份的华人即使在死后也不敢在墓碑上留下自己的真名实姓,以真实身份示人,一如在艾利亚斯死后,“因为担心引起司法或者刑事纠纷,唐奥古斯托没敢在上面写死者的真实姓名,墓牌上写的仍是当初买来的证件上的姓名。就这样,骗局持续到了证件持有者死了之后,并且将永远持续下去”。

在秘鲁华人所从事的行当中,经营餐馆、小商店和杂货店是最为普遍的,尤其是杂货店,从20世纪30年代起取代了意大利人开的小酒馆(bodegas),遍布利马和秘鲁大多数主要城市的大街小巷。因为大多数杂货店都坐落在街角,所以秘鲁人将这些杂货店称为“角落里的中国人”。有关秘鲁华人杂货店主的生活,伊格纳西奥·洛佩兹-卡沃认为:“秘鲁华人店主的工作伦理遵循的是中国农民自我剥削的老传统。”而自我剥削,按照该学者的分类,又分为三种类型,分别是店主自我强加的贫穷、新客的缺乏安全感以及三合会收取保护费。在《此生不易》中,萧锦荣分别借助埃克托、艾利亚斯和炮仔这三个典型人物将华人社区中的自我剥削现象完整地呈现了出来,但他最为关注的还是杂货店主唐奥古斯托的自我剥削,尤其是对他儿子埃克托的剥削。和萧锦荣本人一样,埃克托8岁时和他的母亲远渡重洋来到秘鲁,才第一次见到他的生身父亲唐奥古斯托。到达秘鲁后,他和父亲和谐的父子关系仅仅维持了两年就画上了句号。身为店主的父亲,古板、保守、刻薄,像绝大部分老华人移民一样信守实用主义,推崇读书无用论,希望有一天埃克托也可以像别人家的孩子一样继承他的事业,成为一名合格的杂货店主。可他这个长子却偏偏和他的理想背道而驰,超乎寻常地喜欢读书、喜欢上学,12岁不到就读完了中国四大古典名著中的三部和已经出版问世的所有金庸创作的武侠小说,并且还依靠一己之力自学了西班牙语。但终究胳膊拧不过大腿,埃克托在父亲淫威的逼迫之下,极不情愿地在中学二年级就早早辍学回家,在店里站柜台,为家里挣钱。对埃克托而言,杂货店的工作枯燥乏味,几乎占据了他全部的生活,辛苦不说,挣得钱还少得可怜:他“每天从早七点到晚九点都在杂货店里工作,他因此在每个月最后一个星期天可以领到300索尔的零花钱。这笔钱只够他在他休息的那个下午去看一两场电影,买十来本笑话书或者四本中文书,外加请他的朋友们看一两部电影,此外就什么也干不了了”。更加过分的是,正因为埃克托是自己的孩子,唐奥古斯托非但没有对他更加慷慨、更加照顾,反倒变本加厉地对他加以盘剥。在一年365天当中,埃克托最痛恨的就是圣诞节前夜。在那天,他不仅要比平时收工更晚,而且还要受到情感上的无情打击与伤害。子夜时分,在店铺打烊前,店里的帮工黄先生总是能收到唐奥古斯托的一个红包,作为对他加班加点的犒劳。而埃克托呢,他什么都得不到,哪怕是父亲一句感谢的话都没有。此外,让埃克托更为伤心欲绝的是,几乎所有的孩子在这一晚都能从自己父母那里收到一份圣诞礼物,但同样,他还是什么都没有,他只能落寞地欣赏着别人在节日里感受到的喜悦和兴奋。显然,在埃克托心里,父亲阴影笼罩下的生活是痛苦的,是晦暗的,这正像萧锦荣在《后记》中所写的那样:“埃克托这个人物基本上是我为我自己制作的一个假面,惟有戴上这个面具我才能够跟那个伤痕累累并且时至今日回忆起来仍然怆然泪下的过去拉开距离。”

由20世纪上半叶发生的三次反华浪潮及埃克托在杂货店中的艰难处境不难看出,秘鲁国内恶劣的政治环境和经济环境使华人移民的生活充满着种种不安定因素。华人为了追求更加安稳、更加幸福的生活,他们往往会在有条件的情况下选择再次移民到美国、加拿大、法国等发达国家。比如,《此生不易》中的玛姬、菲利佩和菲利克斯都视移民美国为一种更具吸引力的上乘选择,就连埃克托都在努力学习英语为移民美国做准备,“他从来不认为学英语和移民美国是毫不相干或者相互抵触的两件事”。谈到秘鲁华人的再移民,《伊萨卡之旅》同样对其背后的原因予以了检视。恰如洛佩兹·卡沃在评论这部小说时称:在《伊萨卡之旅》中,这位自传式的主人公将批评的矛头指向了这个他生活了四分之一个世纪却拒绝给予他工作机会和秘鲁国籍的国家,在小说中,他在个人经验的基础上对秘鲁针对移民的就业和入籍政策进行了严厉的抨击。正是因为就业市场和《入籍法》对移民的诸多限制,才最终导致他痛下决心离开这片伤心之地,移居夏威夷。

结 语

迄今170多年的历史长河中,秘鲁华人在每一个历史阶段中都为秘鲁的政治、经济、文化做出了无与伦比的贡献。但在官方的秘鲁历史中,华人作为移民的历史却长期被束之高阁,甚至被压制、被消音。而华人作为秘鲁社会重要的组成部分,也没有得到他们理所应当所受到的重视。作为秘鲁最具影响力和代表性的华人作家,萧锦荣饮水思源、不忘初心,用自己的文字如实镌刻下秘鲁华人的移民经历,记录下无数不应被忘却的时刻,真实还原了秘鲁华人在海外所经历的艰难时世,这无异于是书写下了一部另类的秘鲁华人史,让长期被埋没的秘鲁华人在历史中发出了属于自己的声音。从这层意义上讲,对他作品的研究不仅是对秘鲁族裔文学的重新发现,对秘鲁文学版图的重新界定,而且还是对秘鲁历史的颠覆与重构,对秘鲁华人史的发声与言说。