幸福,在北纬六十度以北 ——读西尔万·泰松《在西伯利亚森林中》

在森林小木屋中读书

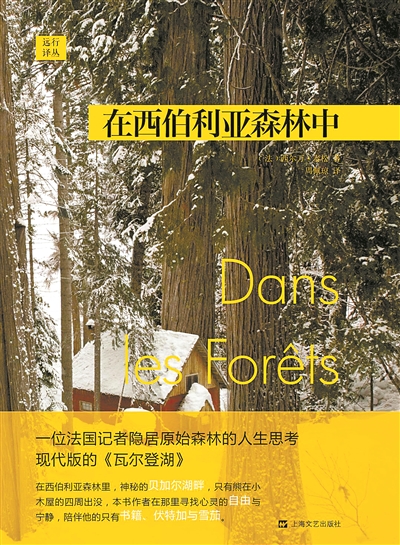

《在西伯利亚森林中》

写一位法国记者隐居原始森林的人生思考,被称为“现代版《瓦尔登湖》”的《在西伯利亚森林中》甫一面世即广受好评,目前已翻译成十多种文字出版,作者的经历也被拍摄成同名电影。

谈及西伯利亚,人们自然地联想到寒冷,事实上那也的确是个不宜居的地方。法国人西尔万·泰松放弃都市繁华,于冰天雪地的季节来到西伯利亚,在贝加尔湖畔的一座森林小屋中独自度过了不同寻常的6个月,到底是缘于什么、为了什么呢?

西尔万·泰松在书中自述,他来到西伯利亚,缘于七八年前一次造访的美好印象和“幸福将位于北纬六十度以北”的美好想象。受此牵引,他念念不忘,重返此地,将自己抛置于荒天野外,开始了长达半年的隐居。

在这里,在渺无人烟的林海雪原之中,3平方米的小木屋是他生活的轴心,“小木屋安坐于一首短歌的中央,与湖泊、山岭和森林的世界相接。”然而从小木屋出发,向南要走一天,向北要走五个小时,才能见到他最近的邻居——两个名字都叫沃罗迪亚的人,离他最近的村庄更是在120公里开外。那里没有道路,没有交通,没有通信,终日与漫天的风雪、静默的森林和贝加尔湖为伴,临时配备的卫星电话也常在极寒的天气下失灵……与世隔绝没有了退路,西尔万·泰松将自己的心安顿下来,去适应眼前的世界。2月21日晚,他走出小木屋,在贝加尔湖的冰面上走了两公里,然后躺下来仰望星空,并在当天的日记中写下:“我正躺在一片寿命达两千五百年的液体化石上。夜空中的繁星比它更要老一百倍。我三十七岁。”

山雀是他最尊贵的客人,每次来访都给他带来许多欢乐,他在2月24日的日记中说:“我想到,我得进行多少活动、遇见多少人、读多少东西、拜访多少地方才能结束巴黎的一天,而我却在这儿,轻松地面对一只鸟儿。”一个月之后,“又下起了雪。一个人也没有,远处甚至没有任何交通工具的踪迹。这里唯一的过客,只有时间。见到山雀出现已经成为我生命的幸福源泉。”

更多的时候,西尔万·泰松在零下35摄氏度的低温中收集木材,或者凿冰钓鱼,补充供给。他如此地消磨度日,不紧不慢,人生的意义仿佛也浓缩在这一斧一凿的具体劳作之中。有时候他什么也不做,“我在那儿站了一会儿,望着泰加森林。”在那里,他只与森林、湖泊、天空、大地发生联系,他看到外物其实就是赘物,人生所求本来不多,“盘中是捕来的鱼,杯中是打来的水,火炉里是自己砍的木头,这是怎样的幸福感啊:隐居者从源头汲取。”

为抵御孤独和寂寞,除生活必需品之外,他还带来了书籍、雪茄和伏特加,在这人迹罕至之地,伴着静寂读《一个孤独漫步者的遐想》《瓦尔登湖》《孤独小屋的契约》《小木屋的一年》,大概是最相宜的。那长长的书单里还有莎士比亚、劳伦斯、卡萨诺瓦、笛福、歌德、加缪、海明威、马可·奥勒留、叔本华、尼采和《道德经》,自由地漫步、深刻地思索,大概缺一不可。

中国诗词也是他的所爱。3月25日,“我读着中国诗词沉沉地睡去,还记住了两句诗,在与人对话而词穷时可以引用:‘此中有真意,欲辩已忘言。’”3月27日,“我读了一上午的中国诗词”,惊诧于天才的中国人竟能发明出“无为”的道义。隐居的彼时,他对“无为”又有了更为深切的体验,在日记中补充道:“但要注意,中国式的无为并非淡漠忧郁。无为使人对万物的感知力更加敏锐。”读到陶渊明言简意赅的《自祭文》,他自叹弗如:“我在睡下时想到,既然有人能用三十个字浓缩一生,写日记还有什么意义?”在小木屋里,他围着火炉边读中国诗词,边啜饮伏特加,尽可能地让时光变得柔软而美好。

“阅读、写作、捕鱼、登山、滑冰、林中漫步……生存仅剩十五种活动。”在获得了无限自由之时,他将需求和欲望压缩到最低,这时他说他仿佛唤醒了“身体里那个古老的中国人”——我猜他说的应该是老子。

有时他有意放弃阅读,摆脱书本的成见和先入为主的观念束缚,像叔本华那样,让鲜活的思想直接从心中迸发,像尼采那样,展示“已摆脱一切参照物的见解”。寂静中,他陷入冥想。无为为伴,兴致来时,他摆下棋盘跟自己对弈。

寂静催生思想,使审视自身变为可能,“因为唯一可能进行的对话只能与自己发生”。寂静也使自身蜕变、回归,去除文明的机巧,回到人类原本的模样。西尔万·泰松知道,“由于缺乏谈话、矛盾和对话者的讽刺,隐士不像他在城里的表兄弟们那样滑稽、尖锐、世俗、迅捷。他在敏锐度方面所失去的,在诗意上获得了弥补。”

偶尔他也长途跋涉,到护林员主管谢尔盖的家里去做客,和谢尔盖、谢尔盖的妻子以及聚拢来的渔民喝酒聊天。一个狂风大作的正午,他步行前往距离小木屋130公里的乌齐卡尼岛,给自己留出3天时间拜见那里的朋友谢尔盖,又留出3天的时间返回自己的小木屋。他带的,只有一架儿童小雪橇,“在上面装载了衣物、给养、滑冰鞋、卢梭的《一个孤独漫步者的遐思》,还有昨天开始读的荣格尔日记。”途中,“西北风呼呼地吹,我像个疯子一样,在毛糙的冰面上贪婪地行进了一公里又一公里。一条鱼在冰下游过。我们俩之间隔了一个世界。” 吃过喝过聊过,他在乌齐卡尼岛的枞木屋里读荣格尔日记《消逝的七十年》,一页页记录,一页页讲述,让时光回到单纯,回到原初。

豪放不羁的渔民、村夫路过偶尔也到他的小屋逗留,围着火炉吃吃喝喝,谈论时事。偶尔的旅行者光临,喧闹之外,带来花花世界的消息、报纸、杂志——那在他的感觉里已是恍如隔世。做过记者的西尔万·泰松已经不再习惯轻浮吵闹,当到此一游的人群喧哗着远去,他在日记中写道:“静谧重新回到我的身畔。这无垠的静谧并非由于不存在任何声音,而是因为一切对话者一并消失了。对这片居住着鹿群的森林,载满鱼儿的湖水,鸟飞过的天空,我的内心涌起一片爱意。”

夏天他做了一个皮划艇,泛过贝加尔湖的安全范围去探索,与湖里的生物对话,顺便去对岸护林员的家中喝酒。他划着小艇和朋友约好在扎瓦罗特见面,“我在小艇里放上了《朗塞传》,决心在精神隐修大师的陪伴下在扎瓦罗特度过愉快的一天。”

在简单中支配一切,使他获得无上的满足,在那里,他不曾怀念都市的生活,不曾留恋既往的拥有,即使中途因签证的原因短暂进城,重返小木屋后仍是加倍地珍惜。

自春天开始,森林、湖泊便渐渐有了生机,贝加尔湖的冰雪开始消融,冰层一点点褪去,呈现出多彩的生命——万物在爱中皆有生命。

光线的变化给森林、湖泊平添了丰富的层次,留下日日不同的印象。熊、鹿、狼也渐次醒来,时不时地出没在他的视线里。荒野中西尔万·泰松不止一次地遇见狼、遇见熊,有时狭路相逢,好在短暂的对视后都相安无事。

受美景和好奇心的引诱,危险并未阻止他探索的脚步,某一个时刻面对高远的天空、肃穆的森林,他忍不住在一棵桦树的树干上写下:“桦树,我把一条信息托付给你:告诉天空,我向它致敬。”

和梭罗、爱默生一样,西尔万·泰松彻底爱上了大自然,“在山上的这些日子里,我把自己奉献给纯粹的生命的欢乐。独自对着湖面吸烟,不妨害任何事物,不受任何人的操纵,不奢求多于当下所拥有的任何东西,而且知道大自然并不厌弃我们。”

隐居的6个月里他也曾经历了失恋——巴黎的女友决定跟他分手。突如其来的打击使他心痛,为抵御悲伤,他躲在西伯利亚的小木屋里读莎士比亚,读爱比克泰德,读马可·奥勒留的《沉思录》,他说斯葛多派的马可·奥勒留帮助了他,泰加森林保护了他。

泰加森林从不拒绝提供庇护,那里有农民、强盗、抵抗者、悲伤失意的人,“俄罗斯人知道,如果情况变糟,泰加森林就在那里。这种理念扎根在他们的无意识深处。城市只是暂时性的体验,总有一天森林将重新覆盖一切。”

后来,他从护林员的家中带回两只小狗,6月的某一天,“当阳光再也无力在云层中穿出光洞时,我躺在湖滩上,面前点燃了一堆柴火。狗挤在我的身畔,小艇的一半靠在岸上。听着波浪的乐音,看着穿在绿色树枝上烤着的鱼,我想,生命只该如此:成人向他儿时的梦想致敬。”

他将生活简缩为一栋小木屋,在简单中抵达本质。“为了获得内心自由的感觉,必须有丰沛的空间与孤独。此外还得加上对时间的掌控、绝对的宁静、粗砺的生活,以及触手可及的自然美景。这些战利品的方程式最终将导向小木屋。”小木屋如母亲般温暖,寄托着他对自由、寂静和孤独的向往。在那里,他乐于自由地打发自己的时光,“它们的每一秒钟都属于我。我能按自己的心愿自由支配,使之成为光明、沉睡或忧郁的篇章。”在无事可做的世界里,“自由地做任何事”。

一页页地读着他的日记,又像是和他一同在经历,不知道未来会有什么发现、什么改变、什么奇迹。将自己置身于极端环境中,是为有不同寻常的新的体验、新的发现吧。

西尔万·泰松本是一个旅行者,可是在贝加尔湖畔住了一个多月他便反思自我:“在此之前,我像离弦的箭一般旅行,现在,我成了插进土地的木桩。我的生命开始生根,举止逐渐放缓。”置身西伯利亚,他从另一个角度观照文明、世事,悟出“回归森林,便是回归自我。”在那里,他读着卢梭,读着斯葛多派,读着老子庄子,品味孤独的馈赠,如梭罗所说:“孑然一身时,我从自身的存在吸收养分,的确如此,而且这源泉无穷无尽。”

“只要有人类尚未涉足的泰加森林存在,我就会感觉安稳。野性给人慰藉。”然而他明白,无须离开公寓,也能回到内心森林,如陶渊明所言:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能迩,心远地自偏。”

“在泰加森林的教堂里生活了六个月。六个月,好像一生。这是一件好事,你知道在世界的一座森林里,在那里,有一座小木屋,那里有一种可能,能不太远离生活的幸福。”在那里,他看到一切的嘈杂皆为短暂的驻留,我们最终还是会回到固有的轨道、原初的地方。