《莱姆作品集》:从不可能出发

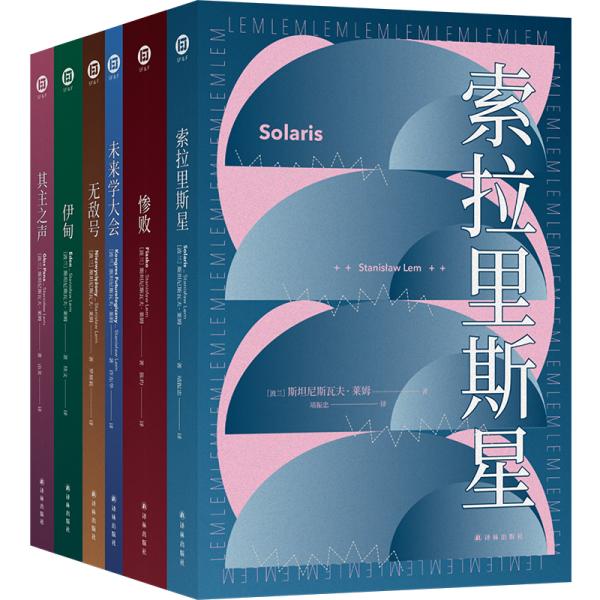

莱姆文集,译林出版社2021年8月出版:《索拉里斯星》《惨败》《未来学大会》《无敌号》《伊甸》《其主之声》

2021年是伟大的波兰科幻小说大师斯坦尼斯瓦夫·莱姆(Stanisław Lem,1921-2006)的一百周年诞辰。在很长一段时间,中文世界中能够读到的莱姆作品仅有《索拉里斯星》《完美的真空》,以及后来引入的《机器人大师》。今年,莱姆的作品有了更完整、成套的译介。在这里,我想要从个人的阅读经验出发,对莱姆的科幻宇宙进行一些简单的介绍和解读。相比于阿西莫夫、克拉克、海因莱因这些响当当的名字,可能因为作品的种类在此前相对较少,莱姆在中文世界里相对小众,或者至少说,除开科幻圈内部一批忠实拥趸之外,这位波兰大师的名字还没有红火到“出圈”的程度。

相比于同代人,莱姆的不同甚至另类之处最让人着迷。莱姆不混美国人的科幻圈子——实际上他也看不起他们——但他的独特之处不仅仅是人脉、流派、国别这些政治上的区分,他的写作风格、智识上的野心也和同代人迥然不同。

波兰科幻小说家、未来学家斯坦尼斯瓦夫·莱姆(图源:The New York Times)

相比于我们所熟知的二十世纪美国科幻里宏大、歌剧式的叙事、奇观式的技术想象,莱姆的科幻作品有时更像是心智、哲学、思辨层面的小品。虽然是东欧出身,但莱姆并不完全像前苏联那一批科幻大师一般,来自于纯粹“硬理工科”的技术背景,事实上,他对诗歌和文学的了解很深,这些也成为他科幻创作生发的土壤。或许莱姆作品一些特定的地方,会唤起读者对卡夫卡、卡尔维诺、博尔赫斯或是当代的科幻作者特德·姜等科幻/文学/幻想大师的记忆。可以说,这位波兰大师既诙谐、奇趣,又黑暗、深沉,他的一些近乎去类型化的作品,像是借用科幻外壳的哲学讨论或者文学实验。

科幻作品天马行空的想象力,最终仍然锚固在“人”这个终极母题上。

原因其一是人无法超越自身视野的局限性。科幻创作者向“未知”进行一种投射,这个未知可以是技术上还未达到的,时间上还未来到的,或是空间上还未抵达的,当然,这种未知也可以是对某种还未接触过的文明的想象。借这种“未知”,创作者建构某种别样的信仰体系、哲学体系甚至物理规则。但是,即便再具超越性的想象力,这种对所谓“未知”“不可知”的投射仍然无法超脱人类自身的有限框架——用一句听起来拗口又多余的话来讲,“人没有办法想象真正无法想象的事物”。

半透明的鬼魂、三头六臂的怪兽、状如一团黏液的外星生物……这些想象也只是人类已经见过的元素的重新组合,或夸张式的表现。尼采在《快乐的科学》中的这段话:“人在思考、分析时不得不从自己的立场和视角出发,而不能超越自己的立场和视角。”

原因其二在于创作的出发点和意图。许多科幻创作者对“未知”和“他者”的想象,毕竟还是用来反观自照、反求诸己,不论时间多么遥远、设定如何在宇宙的另一端,其故事的本质仍然是对人类文明本身的讽喻,那些对星际间的事件的讲述,是经过变形处理的人类政治世界的演绎。对“第一次接触”(first contact)这个科幻类型当中恒久的基本母题,莱姆享誉全球的杰作《索拉里斯星》正是展现了一个消极、真实又迷人的态度。如果说同代的科幻大师的创作,在于向“不可知”进发,那么莱姆则是从“不可知”出发。想要与某个对象联结与沟通,首先需要我们看到和理解对方,但莱姆提醒我们,这交往的第一步或许都永远无法完成。地球与外星文明往往存在着超乎想象的不同,以及出乎意料的理解障碍。生命与生命之间也并非往往存在着共性。

主人公来到索拉里斯星的探测站,见到了自己已逝妻子的幻象,似乎反倒是神秘的索拉里斯星海洋在探测来到此处的人类的内心世界(图像艺术家:Victo Ngai)

“索拉里斯星”上只有一个居民,这个居民就是这颗星球本身——那片星球的重达十七万亿吨的海洋。书中,人类对这个生物最初的认知显得模糊而粗糙:“它没有经历过地球生物所经历的所有演化阶段,也就是说,既没有经过单细胞和多细胞生物的出现,也没有经历动植物的进化,也没有进化出神经系统及大脑,而是抄近道,直接跳到了‘稳态海洋’的阶段。”

这个地外生命拥有着与地球上所有物种都不同的生物学基础。它所表现出的复杂活动与生态反应,与人类认知中的一切毫无相似之处。尽管人类穷尽一切技术手段与分析方式,跨越了数光年的路程,耗费了数十年的时光,记录了数以亿万计的文字影像资料,到头来除了苍白沉默的数据以外仍旧一无所获。研究索拉里斯星的科学家们对其束手无策,到最后,所有人的研究报告中对“接触”一词更是缄口不提,甚至在潜意识中将这个词神化。博尔赫斯在短篇《事犹未了》中也想象过一个“无法想象之物”,他写下了这样的句子:

看到一样东西,首先要对它有所了解。比如说,扶手椅是以人体及其关节和部位为先决条件的,剪刀则以剪断的动作为先决条件。灯盏和车辆的情况也是如此。野蛮人看不到传教士手里的《圣经》,旅客看到的索具和海员看到的索具不是一回事。

假如我们真的看到了宇宙,我们或许会了解它。

我们能够看明白一件事物,因为它在我们已有的文明和语言中有一席之地,但如果一样东西并没有构成所谓人类世界和人类语言当中任何可读的意涵,它就仍然处于绝对混沌与不可知的状态。

当然,科幻所关切的“未知”,还有一项:什么是宇宙的终极真理和一切的答案?它超越了技术、时间和空间,指向了形而上天国的至高顶点。对这一点,浪漫和乐观的创作者会呈现这样一幅图景:已经得道解惑的高级文明会像喂食一般将答案递到我们面前。而谦卑的科幻作家似乎也下意识地认为,答案藏在远处;人类经历了无数历练与曲折蹉跎的险途之后,总能够最终得到它,或者与之拉近距离。莱姆却不像他们那样无畏。在他的长篇小说《惨败》中,对“双缝干涉实验”有着这样的描述:“这个世界,当被问到有关它的‘终极实质’时,拒绝给出‘最终’答案。”

左:特德·姜《巴比伦塔》;中:塔科夫斯基《潜行者》;右:卡夫卡《城堡》

在特德·姜的处女作《巴比伦塔》中,巴比伦人建造了一座高耸入云的通天塔,联通地与天,想要直接踏往神的领地,但却发现,人冲破那个最高的天花板以后,又从地下钻出来了,一切变成了虚妄与徒劳——人永远被限制在人类世界中循环往复,无法达到那个更高的地方。苏联电影大师塔科夫斯基的名作《潜行者》(改编自斯特鲁伽茨基兄弟的科幻小说《路边野餐》)里,随着如诗的缓慢镜头,我们看见潜行者带着一名科学家和一名作家,进入被地外文明干涉过的“区”中,不断徘徊,但终究没有进入那个传说中能够满足人内心最深处欲望的“房间”——最后的、最不可知的、最神秘莫测的那个地方,科学进不去,文学进不去,宗教也进不去。卡夫卡未竟的长篇《城堡》里,土地测量员K眺望着高处那座荒诞而神秘的城堡,用尽所有办法,却永远只能流浪在其脚下,不得其门而入。相似地,面对这般向“未知”进发但注定徒劳的、无穷的、无限的努力,莱姆写下这样的句子:“我们奉行人道主义,有着崇高的理想。我们没有征服其他种族的打算,而只是想向他们传授我们的价值观,并吸取他们的文明传统作为回报。我们把自己当做‘神圣接触的骑士’。而这又是一个谎言。我们寻找的是人,而不是其他东西。我们不需要其他世界。我们需要的是镜子。”

科幻小说不是学术教材或者理论著作,我们无法直接通过这些阅读来掌握学术理论。但好的科幻作品却能引人思辨,提供另一种看世界的眼光。莱姆所描绘的世界同样是一面镜子,它要求我们在不可知的境况中反思自身的存在。它使“理所应当”四个字失去了原有的分量。让人类重新埋下头,沉思自身文明语境下的逻辑基础。

莱姆的作品昭示了人类认知的局限,甚至“认知”二字本身存在的局限性。他隐约地勾勒出思维的边缘,让人模糊地察觉到边缘外的存在,却永远无法一窥真相。莱姆在描述“索拉里斯星”时毫不吝啬篇幅地去构建这个生命(世界)的虚构生态,各式细节在他锱铢积累的笔墨下呈现出了繁复丰饶的世界性——而在这样不可知又不可交流的世界的冲击之下,人类再也不是丈量万物的标尺,“反人类中心主义”在这里似乎得到了绝佳的印证。然而从某种程度上来说,在去掉“人类”这个单元之后,我们仍旧无法实质性触及任何准则,我们仅仅感受到了在索拉里斯的冲击之下,人造秩序的岌岌可危。人类主体经验,渐渐模糊成了宇宙中一个不起眼的常量。

电影中索拉里斯星上的大海

即便人类接受了索拉里斯这样的生命形式并赋予它文明之名,即便人类成功拥抱了索拉里斯且得到了它的反馈。二者之间的隔阂似乎仍然难以清除。正如书中写到的:

再说,就算真的和会思考的海洋实现了“信息交流”,人们究竟希望从中得到些什么呢?他们又能从中期待什么呢?难道是有关这片海洋漫长生存经历的一本流水账?也许它老得连自己的起源都不记得了。

或者是对它种种欲望、激情、希望和痛苦的描述?而它将这些情感表现在活生生山体诞生的瞬间,表现在将数学转化为物质存在、将孤独和无奈转化为完满的过程当中?然而这一切都是无法言传的知识,如果有人试着将其翻译成地球上的任何一种语言,所有那些人们梦寐以求的价值和意义都将荡然无存,它们仍将遥不可及。

在这一点上,我们似乎无法绕过维特根斯坦。这位哲学家在《逻辑哲学论》中写下这句话:“对于可说的,必须要说清楚;不可说的,必须保持沉默。”并为之划定了界限:“可思的、能够言说的、有含义的包括世界、语言、逻辑、科学;不可思的、不能言说的(但能显示)的,无含义的包括逻辑形式、形而上学主体、伦理学、美学。”如果我们接受维特根斯坦的观点,那么对“索拉里斯星”这个莱姆笔下的虚构外物,又是否能够综上归类呢?索拉里斯首先是世界的、存在的实体,与宇宙万物一样遵循着同样的物理法则,它本应当是能够被理解的,但人类还无法做到这一点。同样的,莱姆在最后也并没有证明人类在这个问题上是否永远无解。本质上而言,人类与索拉里斯之间仍旧是主体的碰撞。这里存在的认知局限是人类的局限,而不是逻辑的局限。援引一段社科院哲学研究所陈常燊先生在《“论确实性”中的相对主义之谜》中的一段论述:

如果不同的人或者人群拥有不同的世界图景——如果形成我们的探究和断言的命题系统的基础,不同于形成他人的探究和断言的命题系统基础,那会发生些什么情况?

如果只有在一个系统内部才可能会有对一种主张的合理评价,那么似乎就不存在一个对于相竞争的系统或世界图景自身的合理评价基础了。

作为科幻作品,莱姆毕竟没有给出我们任何确实的定数,莱姆笔下的人类现在无法理解索拉里斯星,也不知道是否有一天能够理解它——我们也就没有办法确定人类与索拉里斯之间是否存在着不同的世界图景。而正是如此,作品的悬念带给我们的思辨能够朝向深处无休止地进发。

相较于文明历程而言,科幻小说的历史并不算长,然而大师与杰作仍旧层出叠见。优秀的科幻作品可以给人带来难以言表的感受,刘慈欣在谈到阿瑟·克拉克时说过:“读完《2001太空漫游》的那天深夜,我走出家门仰望星空,那时的中国的天空还没有太多的污染,能够看到银河,在我眼中,星空与过去完全不一样了,我第一次对宇宙的宏达与神秘产生了敬畏感,这是一种宗教般的感觉。”诚然,无数科幻作家都抱有对星空和未来的炙热幻想,写作的诉求与思想的角度也必然不尽相同,但是莱姆的作品给人带来的震撼,不会比科幻史上任何其他的黄钟大吕来得轻些。在群星璀璨的科幻大师之间,莱姆是独一无二的。换一个角度来看,莱姆作品中略带悲观的“不可知”世界观,某种程度上也是对宇宙浩瀚神秘的赞叹。正如他在《惨败》中所提到的:

所谓的共性来自人类中心主义的谬论,强调人类是某种古代信仰和神话的传人。宇宙中实际上有很多不同的智慧生物,而恰恰是因为那么丰富多彩,天空才如此沉寂。

- 致杜梨:“精确”永远是一种审美选择,而非客观标准[2022-01-30]

- 科学式幻觉与人类独白[2022-01-29]

- “我的创作受金庸影响”[2022-01-21]

- 星新一:我从来没有想到过,小说的创作过程是如此痛苦[2021-12-30]

- 网文年度好书榜单:科幻、悬疑等题材正在引领新一代网文潮流[2021-12-23]

- 王威廉:文学要突破“茧房”,到广阔现实中去[2021-12-22]

- 《超能少年》作者刘琦:每个孩子心中都有一个超级英雄梦[2021-11-23]

- 科幻作品助力科学普及[2021-11-23]