历时13年首部荷兰语《红楼梦》全译本问世

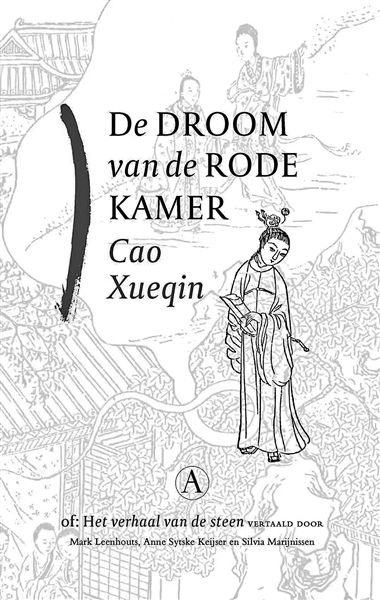

历经13年艰苦努力,由林恪(Mark Leenhouts)、哥舒玺思(Anne Sytske Keijser)和马苏菲(Silvia Marijnissen)三位荷兰汉学家和翻译家合作完成的首部荷兰语全译本120回《红楼梦》,日前在荷兰正式出版。该译本共四卷,厚达2160页,装帧精良。汉学家们的翻译过程中有哪些故事?他们如何向荷兰青年读者介绍中国传统文化?对此,北京青年报记者专访译者进行一一解读。

最感动

林黛玉焚稿 断痴情

哥舒玺思目前在莱顿大学汉学院教书,学生时代就和《红楼梦》结缘——大学一年级,她第一次阅读英译本《红楼梦》。“大概1985年吧,好朋友买了英译本,一读就上瘾了。她总是劝我们几个同学也应该跟着她阅读,好一起讨论小说中的人物。亏她真有说服力,我也买了这部小说的英译本,立刻就被迷住了,无法放下书。”哥舒说。

回忆与《红楼梦》的初相逢,哥舒表示,最让她印象深刻的是书中的女性命运。“《红楼梦》是一部独一无二的小说,是世界文学的伟大经典。最打动我的是年轻女性的命运——这恐怕说明我还没有达到看破红尘的地步。”哥舒介绍,当初最打动她的一回是《林黛玉焚稿断痴情 薛宝钗出闺成大礼》。

在学习中国文化期间,三位学者不仅邂逅了中国经典,也认识了彼此,成为志同道合的朋友。

“我和哥舒玺思、马苏菲已经认识很久了。”汉学家林恪告诉北京青年报记者,“我们是在莱顿大学汉学院认识的。二十世纪九十年代下半期,我们都是《文火》荷兰译介中国文学杂志的编辑,从那时起,我们已经做过各种围绕中国文学的合作项目,也对文学翻译本身进行过多方面热烈的讨论。”

最喜欢

西方读者可以同《红楼梦》产生共鸣

进入二十一世纪,翻译荷兰语版《红楼梦》的故事渐渐开了头。本世纪初,荷兰以出版世界经典文学见长的雅典娜神殿出版社开始主动探索非西方文学的经典。“他们请人翻译完日本的《源氏物语》后,请我们介绍中国古典小说的情况。经过讨论,我们觉得《红楼梦》能够让这样一流的出版社列入他们的世界经典系列加以出版,是很有意义的。”

谈及为什么推荐《红楼梦》,林恪说,“我们当然也谈到了《三国演义》《水浒传》《西游记》,但我们觉得还是《红楼梦》更有特色。”林恪解释说,“因为《红楼梦》是一部多层次、多维度的小说,是一个大家庭的故事、一个爱情故事,同时饱含了丰富的中国文化,如孔孟老庄的哲学、李白杜甫的诗歌,以及中国世俗文化、绘画、建筑、中药等方方面面。就是小说的佛教背景,我们觉得在西方读者那里也可以产生共鸣。”

林格还谈到,目前所谓的“世界文学”在很大程度上可以说是“英美文学”。英美文化很深地影响着世界各地的文学和电影艺术,甚至形成了一个英美小说或电影的模式。也许,中国文学传统可以抵抗这种趋势,可以让世界文学更多元化,到目前为止,中国传统文学深深影响着中国现当代文学。

促使三位汉学家投身这项翻译项目,还有另一原因——荷兰语文学世界中还从没有《红楼梦》的全译本。“只有一个从德文转译的缩略版,是上个世纪四十年代出版的。这个版本不仅不完整,从略了大部分的诗词,而且当时的荷兰语现在读起来真有点过时。所以,我们觉得翻译一个新的、完整的荷兰文版本,能够让荷兰读者享受这部著作的真正文学滋味和中国特有的传统叙述方式,是一件很有意义的事情。”林恪说。

最困难

如何把清代白话文

译成现代荷兰语

为了保证荷兰语版《红楼梦》译著风格的统一和故事的连续性,三位译者进行了细密的合作。“我们首先把整本小说分成比较小的部分,每一部分六七回左右。每个人翻一部分,翻完后给第二个人看,处理评论之后再给第三个人看。然后我们定期开会作进一步讨论。”林恪说,“我们本来以为七八年内就可以完成,但这项工作果然并非易事。”

林恪坦言,翻译过程中最大的困难就是把清代的白话文翻译成现代荷兰语,“也就是说,怎么保持《红楼梦》的那种生动的风格和语调。”林恪举例说,“书中有很多对话,而且这些对话对人物的塑造很重要,所以要找一种既是当代的但又不能过于时髦的语言。其次就是怎么把中国哲学和诗歌等很自然地跟这些对话、跟这些人物的各种故事融合在一起。”

本着精益求精的态度,历经13年,三位汉学家终于完成了荷兰语版《红楼梦》的翻译工作。三位译者都感慨,这项工作虽然艰苦,但自己的收获也非常多。哥舒说,翻译《红楼梦》带给她巨大的收获,“在翻译过程当中我发现当年所学到的知识都可以用上”。

哥舒表示,《红楼梦》最精彩的地方之一是它对不同年龄段的读者具有不同的意义。荷兰语版的目标读者是普通荷兰民众,希望荷兰读者能够沉浸在这部小说中,在那里他们可以“结识迷人的人物,了解丰富的文化”。

访谈

采用多种方法还原谐音与隐喻

日前,三位译者中的林恪和哥舒玺思接受北京青年报记者书面专访,他们对中国文化的热忱和对汉语言的专业,透过文字扑面而来。

北青报:这本荷兰语版采用哪个版本的《红楼梦》作为底本?

林恪:我们以一百二十回的程(伟元)本为底本,采用了北京师范大学出版社的校注本和一直很流行的人民文学出版社的版本,也参照了一些有脂砚斋和王希廉等名家评点的汇评本。《红楼梦》不同版本的问题,还有它的不完整性,也是翻译这本书的一大困难。我们在不同版本之间反复对照,最后根据内容,以我们认为最合理的方式选择和处理。

北青报:《红楼梦》中有许多隐喻和“埋伏”,如曹雪芹用“钗”来代表女性有其深意;贾元春、贾迎春、贾探春、贾惜春四姐妹的名字暗含着“原应叹息”的命运等等……在语言的转换中,如何保留这样的作者思路?

林恪:一般来说,为了克服这样的问题,我们有时候可以在文本中“偷偷地”加一个词或者半句话,“间接地”来解释隐喻或者是给荷兰读者留一个暗示。当然,因为我们的荷兰文版毕竟是面向大众的,而不是学术版本,所以我们尽可能在文本中解决这些问题,尽量限制注释,但有时候我们也只能加注脚。说到人物的名字,必要时我们在注释中解释,此外,我们还写了一篇后序,里面提到了这类翻译问题。

北青报:您最初阅读的《红楼梦》是什么语言的版本?

哥舒:我第一次读《红楼梦》,看的是霍克斯教授和闵福德的英译本《石头记》。后来也读了杨宪益、戴乃迭两位大翻译家的译本。第一次读中文版本,是和同事魏玉龙博士一起的。他是语言学家,那时正想研究白话文的语法特点,我则想多了解言情小说的叙述方式,所以两人说好每星期读两三回,然后约时间讨论:比如“将”在“笑将起来”这种词语的用法等等。

北青报:在翻译过程中,您是否有对《红楼梦》的新发现?例如发现《红楼梦》里,中国传统文化与荷兰文化相通之处?

哥舒:对,翻译过程中经常会有新发现。例如,《俏平儿情掩虾须镯 勇晴雯病补孔雀裘》章有这么一句话:“晴雯先将里子拆开,用茶杯口大的一个竹弓钉牢在背面,再将破口四边用金刀刮的散松松的,然后用针纫了两条,分出经纬,亦如界线之法,先界出地子后,依本衣之纹来回织补。”为了把这段翻译好,你得先问自己:荷兰有没有类似修补衣服的方法?荷兰语的相关词语都有哪些、能用上吗?恰好,荷兰语可以很好地描写这种修补的每一个细节。有趣的是:我上过一个很传统的小学,还学过类似的补袜子的方法。

另外,《红楼梦》在细节上很讲究,各种家居用品都描述得很真实,我很喜欢。贾宝玉挨父亲惨打之后想吃一种特别的汤,做起来得用小模子:“是个小匣子,装着四副银模子,一尺多长,一寸见方,上面凿着豆子大小,也有菊花的,也有梅花的,也有莲蓬的,也有菱角的,共有三四十个里面样,打得十分精巧。”哪一天有这小模子的现代版,我肯定会买一套!

北青报:这本书即将在12月2日召开网络首发式,祝贺你们!作为《红楼梦》的译者,您如何向荷兰朋友,特别是年轻读者介绍《红楼梦》?

哥舒:我们对这次活动感到非常兴奋。出版商今天告诉我们,已有184人报名参加,这是令人难以置信的。年轻人可能会被小说的篇幅所吓到,但我觉得年轻读者一开始阅读,就能进入一个不同的世界。一旦小说把你带到了十八世纪的中国,一旦你遇到了主要人物,你就会想一次又一次地再回去,继续探讨那个世界。这部小说最精彩的地方之一是它对不同年龄段的读者具有不同的意义。比如你十几岁的时候,最感兴趣的可能是贾宝玉、林黛玉、薛宝钗三人之间错综复杂的关系;年纪大了一点,就会对凤姐管理家庭财务的方式产生更多的兴趣;当你有了自己的孩子,你总会替他们着想,那时你可能会更同情王夫人。最终贾宝玉的离去将小说推向了一个全新的高度。并非所有读者在第一次阅读小说时都会理解这一点。所以,我要告诉读者,这本小说会陪伴你度过一生。随着年龄的增长,您会发现新的意义层次。这本小说将丰富你的生活;它一点不无聊,有很多笑话,有优雅的酒令,有好玩的游戏,有优美的诗词……

北青报:作为汉学家,你们也是文化交流的使者。面对那些对中国文化感兴趣的外国读者,你们会推荐哪些文化作品?

哥舒:其实《红楼梦》就是个不错的起点。荷兰虽然是一个小国,但有不少中国文学作品被译成荷兰语,从山水诗到女性作家小说和打工诗歌,应有尽有。荷兰读者一般较熟悉苏童、莫言的著作,但最近几年也有张爱玲、钱钟书、三毛的文学译本。至于电影呢,张艺谋、王小帅、贾樟柯三位导演的作品都很受欢迎。荷兰许多博物馆藏有中国艺术作品;荷兰北部的哈伦植物园甚至具有中国式的花园。每个人都有自己的喜好,所以我会根据这些喜好提出建议。

- 访谈|《红楼梦》第一个荷兰文全译本即将诞生[2021-11-03]

- 周绚隆:吴宓与二十世纪红学[2021-11-02]

- 红楼论武:清代曹寅家族的军功[2021-10-29]

- 百年《庄子》英译的四个阶段[2021-10-02]

- 文学心灵与知识生产的当代使命[2021-09-28]

- 第13届傅雷翻译出版奖入围作品揭晓[2021-09-25]

- 以四季叙事重构宝黛悲情与曹雪芹的苍凉[2021-09-14]

- 人民文学出版社:把《红楼梦》穿在身上[2021-09-10]