越南的巴尔扎克好看吗?

关于越南文学,近几年,或者说长久以来,出现在华语图书市场上的作品可谓少之又少,其中能被读者所想起或记住的,比如保宁的《战争哀歌》、阮清越的《同情者》,又多半是因为越战主题而吸人眼球。这类小说的作者除了像阮清越这样年少移民发达国家的越南人,更多是被非越南裔所包揽的。遗憾的是,即使是这些作品,其译介路径也几乎都是先被英语世界发掘,辗转几圈才终于进入华语视野。中国与越南一衣带水,历史上对越南的文化影响如此之大,可是反过来,我们对越南文化的关注和汲取,却多少有点显得疲懒和滞后。

此处想要介绍的这一位,武重奉,不曾经历过二十世纪下半期的越战,甚至不曾见证上半期的民族独立,他短暂的一生从被法国殖民的1912年开始,1939年就因肺病匆匆结束。了不起的是,在不满九年的文学生涯里,他完成了九部长篇小说,七部长篇纪实作品,两部长篇话剧和十余部短篇小说,创作能量无疑是惊人的。

武重奉(1912-1939)

武重奉出身贫苦,父亲早亡,母亲靠给人打工为生,托当时教育新政的福,他在越南文拉丁字母化的时代接受了小学教育,毕业后干过各种生计,最终走上了创作道路。他说:“你们以为小说只是小说,我却与我志同道合的作家们认为,小说实在生活……你们想要顺意时势,只写社会最喜闻乐见的东西,实则虚伪。而我们凡讲,必属事实。”也许是受十八、十九世纪法国作家的影响,他相信现实主义的力量,笔下皆为赤裸裸的社会阶层风俗画卷,处处流淌着哭笑不得的讽刺和荒谬,也因为同时创作话剧,他的小说充满了戏剧性和舞台感。这让他被公认为越南的巴尔扎克。其中最有名的一部,当属1936年面世的《红运》。

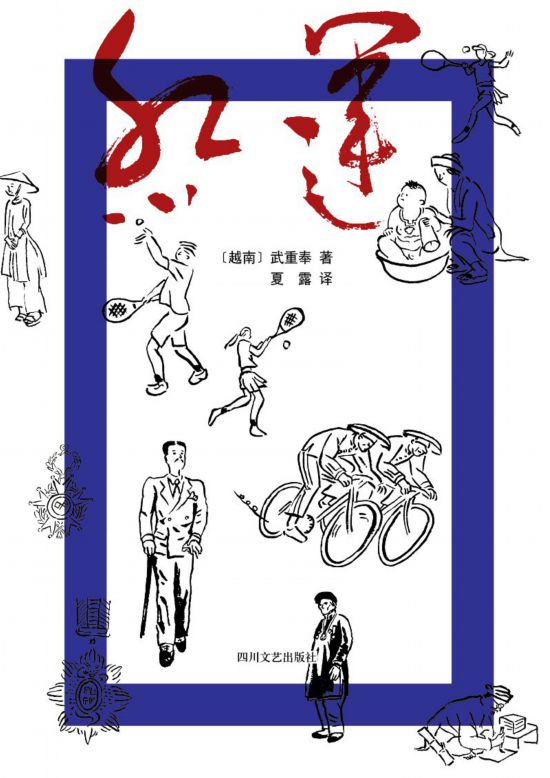

《红运》,四川文艺出版社·玻璃屋,2021年8月版

红运,大约就是鸿运的意思,鸿运当头,一个人的好日子要来了。小说的开始,主人公红毛春就给自己算了一卦。网球场内外,一面是享受从欧洲舶来的高贵体育运动的精英人士,另一面是坐在树荫底下摆摊的算命先生、卖甘蔗姑娘和企图从姑娘身上占一点便宜的红毛春。揩油不成,红毛春去找算命先生,对方告诉他,你今年要走桃花运了。然而此时的他,不过是个在网球场给富人奔前跑后捡球的小喽啰。得到这个命定的好消息之后,第一场闹剧出现,红毛春因为偷看女人换衣服而被当众暴揍一顿,面临失业的危机。

听起来有点像阿Q的剧情是不是?名字叫做“春”的平民小伙子,绰号红毛,仿佛自带一丝高贵的白种人基因,实则按他自己所说,这不过是一个孤儿从小暴露在太阳底下晒出来的。当算命先生告诉他头发不黑,影响财运时,红毛春大骂道,“他妈的,以前要是有帽子戴,现在怎么可能是红的?”但联系书名,我们也多半能猜到,这个红毛小伙从第一章开始就注定要交上好运了,一连串挡不住的运气,终将为他指向一派惊险又惊人的天地。

偷看女性被抓之后,好运首次降临,一位官僚遗孀——副关长夫人发出了好心的叹息,“把年轻人抓起来干嘛,真是可怜,造孽,就这么狠心把人家赶走了。”当然,这声叹息的前提是她认定越南人生来愚蠢。不过后来,这位夫人还是没能躲过红毛春的吸引力。越往后读越会发现,由法国殖民带来的全方位都市欧化运动将不断给陷入危机的红毛春带来脱身的借口。而小说的精髓也正在于作者借红毛春的平步青云,对于那个刚受到文化冲击,极度保守与过度开放共存的错位社会的一次次精准的刻画。其中有一些,我们甚至能超越那个特定的时空,在自己所处的当下嗅出一丝相似的气味。

在所谓的西化大浪潮中,红毛春就像一只灵活的顺杆爬的猴子,他总能在混乱失序的社会里快速找到一个保全自己的位置,并不断寻找和跳入到下一个位置去。红毛春的进阶过程大概是这样的:从网球场临时工变成新式服装店店员,再伪装成专业医生,与千金小姐和富人遗孀保持暧昧,最后又凭借原来的本事成了知名网球运动员,这一升级路线也构成了小说的基本线索。连他原来在街头厮混的同伴也惊叹道,这还是我认识的红毛春吗?当然,仅仅把被新兴开化的精英阶层接纳为一员作为鸿运当头的终点肯定是不够的,在小说的最后,红毛春以一场输球风波和一次演讲,告诉所有同胞自己是为了祖国的和平故意让球给暹罗选手的,由此成功站上了民族英雄的塔顶,并光明正大地抱得美人归。这需要身心兼备的独门绝技,既要有本事,又要有口才,还得看清时势,打一手身份政治好牌,上一刻假扮知识分子,下一刻又以自己的平民身份为傲,蹭上平民化运动的快速通道。

但即便是天选之子的红毛春,也在一路升级打怪的过程中有心酸自知的时候,比如作为服装店店员成天看人眼色,他也被迫从中看清了现实:“红毛春明白了自己在欧化运动中的地位,在社会改革中的地位,他也就是个跑腿的。虽然这个事实没有使他感到不安,但他还是生气了。没有人记得,跑腿的男孩也像其他人一样需要午餐,需要休息。事实上他饿坏了。他本想见见副关长夫人,但是她已经不知何时带着她心爱的小狗一起上了汽车。”可当下一位漂亮的妇人进店来逛并问起他是谁时,他还是选择这样说:我是欧化运动的一分子。

武重奉和巴尔扎克一样,擅于描写社会各阶层形形色色的人物,红毛春正是帮助读者打通不同世界之间的壁障和关卡的工具。也许是受话剧的影响,又或是写法的老派,这些人物的形象夸张,有时甚至有故意扁平化的嫌疑,但透过一些细节,又显得俏皮尖锐而不失真实感。殖民社会中的文化冲撞从来不是单向的,更是像弹球在两堵墙之间的来回击打,不断衍生出更复杂的情境,这些元素作用到不同的社会角色身上,又会产生各异且交织的影响,其中的颠倒和错乱,武重奉以一种举重若轻的本领展示出来了。

比如在第二章中,河内的警察感叹收罚款的任务太重,可又到处收不到罚款,于是他的同事跳出来感叹,警察界的好日子一去不复返了!“咱们这条街需要更多本地人。现在的人民文明了,真是该死的耻辱!”他深情怀念着曾经满街的乱象,流氓,讨债,狗,自行车,满地的大小便污渍。这些警察到了富人家里,却只敢装模作样开一笔宠物罚款。比如服装店的设计师给女消费者设计时髦的衣服,却不允许自己的女性亲友这么穿,“闭嘴,真蠢,当我们鼓动妇女时,要知道女人和女人是不一样的。当我们提到妇女时,是指老婆和姐妹之外的人,怎么可能是指自家老婆和姐妹呢!你是我老婆,你不能像别人那么新潮!”记者也附议道,在报纸上主张性别改革是一回事,但自己的女人还是应该关在屋里。和一部分人的表面跟风相比,另一些人则走到了矫枉过正的路上。比如当情人文化成为潮流后,“长角”(妻子出轨)的通判先生要求红毛春在人前大声宣告他老婆和别人走在一起,后来更出现彼此带着情人碰面的场景。而富家小姐阿春则想通过被红毛春“玷污”来寻求堕落。此外,副关长夫人在网球场晾满了短裤,和尚为了在市场竞争中获胜找红毛春做顾问,谎称东家的儿子是佛子……红毛春作为一个变脸大师周旋在这一切之中,反而是最清醒的人,他说,“眼下这个时局,谁说得清楚,一切都是假装的!爱情是假的,新潮是假装的,连落后都是假装的!”

也许正因如此,红毛春不是众人不屑的阿Q,不是到处碰壁的祥子,也不是弄巧成拙的于连,他活出了一个轻巧捅破窗户纸并从中一跃而出的底层逆袭者的样板。小说结尾收得突然,红毛春的故事也将在某个舞台继续。但这一切,究竟只能在小说中发生,还是正在某个角落由无数穷小子前仆后继地激情上演?再往后想,他,或者他们,会面对怎样棘手的局面,怎样抽身,怎样保持永远的不跌落?还是跌落后的无声消失?在虚构中,红运成了一种意念先行的宿命论,小丑跳梁供读者观赏世情,小丑也在安全的牵引中不断创造新高度。

值得一提的是,《红运》中译本由北大的夏露老师完成,促成这项工作的是一个名为“玻璃屋”的出版小组。我把关于“玻璃屋”的介绍抄录下来,与读者分享:玻璃屋是一个专注于东南亚文学与思想的出版计划。它的名字来自印度尼西亚作家普拉姆迪亚·阿南达·杜尔,1980年代中国曾出版他的“布鲁岛四部曲”中的前三部,但第四卷的问世却无限期地搁置了,这一卷就叫《玻璃屋》。我们希望传承失落已久的亚非文学运动精神,倡导直接翻译,共同阅读,我们期待在不同的地区和朋友合作,一起将种子洒入风中。