“百大英文小说之首”《尤利西斯》迎来出版一百周年 乔伊斯长篇“天书”里的“现代都市”

乔伊斯的重要贡献在于,他很早就深刻地认识到,传统的文学形式已无法塑造城市形象。因此,《尤利西斯》必须打破那种一个人或有限几个人的爱恨纠葛的模式,写出真正的人来人往和城市喧嚣。

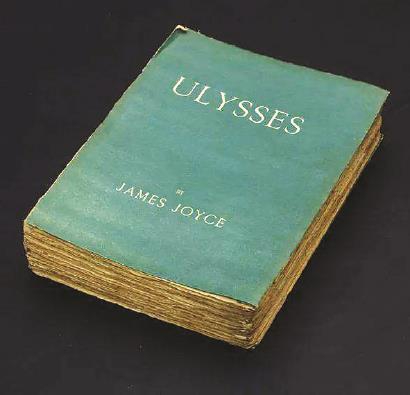

今年,“百大英文小说之首”《尤利西斯》迎来出版一百周年。回望1922年,似乎没什么比《尤利西斯》的出版更为轰动的出版事件了。2月,在巴黎左岸著名的莎士比亚书店店主西尔维亚·毕奇的鼎力相助下,詹姆斯·乔伊斯的这本旷世名著首次以完整的版本问世。这批由莎士比亚书店出版的《尤利西斯》共计1000册,每册从1至1000编号,其中第1-100号附有作者签名。在一个月内,蓝绿色封皮包裹的首版1000册《尤利西斯》即销售一空。

在当今许多“20世纪最伟大的英文小说”榜单上,《尤利西斯》都位列榜首。因为在1922年的英语世界,在小说依然由传统叙事和社会现实主义主导的时代,《尤利西斯》的横空出世,让当时的读者看到了在风格、规模和雄心方面均前所未有的小说是什么样的。据悉,当今世界由它引发的试图阐释这本小说的学术专著就有300多本。

与此形成鲜明比照的是它在阅读上的难度,有评论说“一般智商的读者可能从中一无所获”。其实,早在《尤利西斯》出版同年,就有人预言,“100个男人、女人中没有10个能读完《尤利西斯》”。的确,这是本很少有人会尝试去读、更少有人会读完、更更少有人会重读的书。没人可以说清楚《尤利西斯》究竟写了什么。它是出色的意识流文学:故事情节,主人公的行为、所思所想,还有回忆,被拼接成一整部小说。不同人物间视角转换时没有明显的提示,这是乔伊斯最有技术野心的地方。更不可思议的是,这本700多页的小说(中文译本厚达一千多页),只写了1904年6月16日一天——准确地说是18个小时里发生的事。这些都构成了它独特的吸引力,吸引着与乔伊斯并肩的那些最伟大的头脑:如精神分析的领路人卡尔·荣格,诗人T.S.艾略特,《等待戈多》的作者萨缪尔·贝克特,英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫,西蒙娜·德·波伏瓦都对这本奇异之作满怀好奇之心。

都柏林:

第一次有小说这样详细地描写一座城市

提起被视为现代英语巅峰之作的《尤利西斯》,人们都会想起那个富有同情心但又看似窝囊的布卢姆、他的丰腴又风骚的妻子莫莉,以及才思敏捷犀利的斯蒂芬,但我认为,《尤利西斯》之所以能成为传世之作,历经百年却仍然无法阅尽,因为书中还有第四个主人公——如果我们能够抛开对“主人公”这个概念的定见的话——那就是都柏林这座古老又现代的城市。

在乔伊斯之前,没有小说像《尤利西斯》这样详细地描写过一座城市:除了住宅或作为住宅出租的城堡这些私人空间,还有学校、酒吧、图书馆、报社、澡堂、医院这些封闭的公共空间,以及海滨、墓地、大街、流动售货摊这些开放的公共空间;不仅有作为空间特色的布景,也有生动的日常活动,更有特色鲜明的动态群像。乔伊斯笔下的这些文学空间并不是巴什拉所说的角落、抽屉、箱子、鸟巢等静态的物体和空间,而是带着城市生活的光影、味道、声响的“灵氛”,充满人间烟火气和城市动态剧的生命空间。难怪乔伊斯告诉朋友斯图亚特·吉尔伯特《尤利西斯》各章的主要意象和技巧时,还包括器官一栏,因为他笔下的都柏林是有生命的。

从第四章作者的笔触由城郊进入到都柏林市区起,各章就分别对应肾、生殖器、心脏、肺、食道、大脑等等不同的人体器官。在乔伊斯眼中,都柏林不仅是一座城,也是一个巨大的生命体。后来在《芬尼根的守灵夜》中,乔伊斯又把这个生命体扩展到了都柏林的近郊。当他把主人公HCE描写为巨人的时候,他的四肢是都柏林西北部郊区芬格拉斯、东南部近郊(后纳入都柏林市辖区)的潘布洛克、都柏林西南部的街区凯勒梅堡和东北部郊区巴尔多伊尔。至此,都柏林这个巨人生命体正式作为主人公进入到了文学的画像走廊。

乔伊斯对都柏林的形象塑造主要在第十章,当然它也像主人公布卢姆一样散布于书中的众多章节。这个被命名为“游动的众岩石”的第十章是一次怎样惊心动魄的时空(人物)形象塑造啊,它被作家纳博科夫称为“对福楼拜的对位式主题的极端发展”。说其“极端”,是因为在福楼拜的《包法利夫人》中,著名的对位式叙述只涉及楼上和楼下两个场景,而“游动的众岩石”则由19个画面组成。这19个画面不再由之前的主人公布卢姆或斯蒂芬统摄,而是每个画面都有自己的主要人物和次要人物,有总督、神父、政客、商人、酒鬼、乞丐、教师、赛车手、偷情的年轻人、闲逛的大学生、买食物的小孩儿……19个画面拼合在一起,仿佛一幅《清明上河图》,布卢姆、斯蒂芬和莫莉都在其中出现,但都只是人流中的一朵浪花,莫莉甚至只出现了一只胳膊。这里没有哪个都柏林人能作为主人公,因为这个主人公是都柏林本身。

但是,千万不要以为这19个画面只是19个巴什拉式的静态空间,或拼图游戏中的零散碎片。这19个画面很多本身就是由不同空间并行的复杂空间,而且这些画面都是运动的。此外,更让读者感到目眩神迷的地方,是人和物又会从一个画面走入另一个画面。在第四幅中一张写着“伊利亚来了”的宣传单从环线桥,沿着利菲河漂到了第六幅中的海关码头,又在第七幅漂到了乔治码头。这更像今天才有的由多块屏幕组成的中央监控系统,不同的小屏幕组成大的城市画面,一个屏幕里的人可能在另一个屏幕里出现。

乔伊斯的这一章甚至比今天的多屏幕视频更复杂:不仅有立体的空间,同样有立体的时间,因为这19个画面并不是按照时间流逝的顺序接续发生的。第一幅中,康米神父完成了斜跨都柏林的行程,但在第二、四、十二、十三幅图中,他依然会作为平行空间中的人物,完成他在第一幅图中曾完成的某个动作。这样一来,这些串联性的人和物就如同一条条纽带,把在运动中的19个时空组合到一起,成为有着立体时空的“都柏林巨人”。

当然,乔伊斯让荷马史诗《奥德修纪》成为《尤利西斯》中隐含但平行的叙述,让古代和现代的流浪者的漫游既是空间之旅,也是时间之旅,同样是在编织都柏林的立体时空巨人形象。

双城记:

现实中的都柏林与小说中的都柏林

据乔伊斯的著名传记家艾尔曼记载,乔伊斯年轻时喜欢在都柏林的大街小巷乱逛。在作家本人更早的长篇《一个青年艺术家的画像》中,乔伊斯透露过自己习惯“到处漫游的生活”,这里的“到处”指的就是都柏林的各处。在《一个青年艺术家的画像》中,乔伊斯写到:“正如数年前飘着雾霭的秋天的薄暮吸引他在布洛克寂静的大道上漫步一样,如今秋天的薄雾又逗引他在大街上到处游逛了”。布洛克是都柏林东南部的郊区,乔伊斯10-11岁居住于此。事实上,由于经济原因,乔伊斯的父亲被迫到处搬家。据统计,乔伊斯22岁离开都柏林,在此之前,他在都柏林住过的地方多达16处,这使他对这个城市的各个角落都熟悉得如同回家一般。此外,在未发表的长篇之作《英雄斯蒂芬》中,乔伊斯描述了他对词语的迷恋。他说,“不仅在司各特那里他找到了可以放进他宝库的词,而且随便在商店里、广告上、周围走来走去的人的嘴里,他都找到了它们。”由此可见,都柏林对乔伊斯而言,不仅是个生活的空间,而且是他情感和文学这些精神世界的寓居之所。

确实,都柏林是一个能够唤起情感的城市。不过它唤起的不是如洛阳那样传奇的历史和诗人的吟唱。都柏林的地理风貌本身就有一种令人浮想联翩的魅力,尤其是横贯城市的利菲河。

2004年,我第一次前往都柏林。晚上飞抵后,我住进位于戴姆街的旅馆,早已分不清东西南北。但第二天一早,出门走了没几步,我就在晨光中看到了横贯都柏林的利菲河,时空即刻变得清晰起来。利菲河的河水如黑宝石般,虽不透明却清亮无比流动不息,一眼望不到尽头。两侧高高的堤壁上明显的涨落潮痕迹、或栖或翔的白色海鸥、以及清新微凉的海风又会让人立刻意识到大海近在咫尺。这或许也是为什么乔伊斯在《尤利西斯》中,会选择那张在利菲河中漂流的传单作为时间的标志,也是为什么乔伊斯最后的著作《芬尼根的守灵夜》从利菲河开端,并在利菲河结束的原因。这条兼具女性温柔和男性清冷的大河,在乔伊斯笔下,成了循环往复的永恒时间和人类意识绵延流动的象征。

利菲河上有18座桥梁。其中,有四座桥梁与文学有关。三座直接用诗人名字命名,分别是贝克特桥、奥凯西桥和乔伊斯桥。此外,还有一座桥在城郊,即汉娜·丽维娅桥。汉娜·丽维娅·妇鲁拉贝尔是乔伊斯《芬尼根的守灵夜》的女主人公,也是利菲河的化身。乔伊斯桥则得名于桥边的一幢建筑,即乔伊斯屋,乔伊斯的著名短篇小说《死者》中的晚宴就发生在这里。此外,利菲河边还有一座教堂与乔伊斯有关,是亚当和夏娃教堂,现被称作方济各教堂。《芬尼根的守灵夜》的开篇句中,利菲河“流过亚当和夏娃之家”,指的就是这里。显然,乔伊斯有意让利菲河与人类悠久的历史相连,成为时间性地理空间。

《尤利西斯》无疑有资格夸口用文学的语言塑造了一座城市,用乔伊斯自己的话说,如果都柏林城被摧毁,人们完全可以按照他的小说重造一个都柏林。美国学者布鲁姆说过,“如果说伦敦是莎士比亚和狄更斯,那么,都柏林就是乔伊斯”。正因乔伊斯在书里对都柏林城市的街道、建筑、市民生活的细致入微的记录,使这座城市如今成了世界各地文学爱好者的朝圣之地。现在在都柏林,甚至有跟《尤利西斯》游都柏林的旅游路线,叫作Ulysses Tour。导游会带着游客一边读《尤里西斯》,一边观赏都柏林的风景。

双重奏:

都柏林的喧嚣与《尤利西斯》的跳动

可以说直到19世纪,欧美文学才开始探讨如何表现城市生活。在这之前,文学的背景以乡村、庄园、家庭或宫廷为主,人际关系是相对紧密的。当然一些敏感的作家,如巴尔扎克,很早就意识到了城市带来的人际关系的改变。《高老头》中的高老头已经住进了寄宿公寓,在社会中养老。高老头的悲剧性结局在于,虽然他接受了养老公寓,但他的情感方式依然是传统的乡村家庭纽带式。因此,当他两个女儿的社会关系已经发生变化时,他成为了一个在变化的社会条件下还抱守着传统情感的牺牲者。

城市,尤其是都市,让人从依赖家族互助转向为依赖社会服务,生活关系从局限于固定群体转向为自我和他人的双重流动,个人的地位更多地取决于自身的社会价值而非血统和出身。乔伊斯的重要贡献在于,他从形式的真实和表意原则出发,很早就深刻地认识到,传统的文学形式已无法塑造城市形象。因此,《尤利西斯》必须打破那种一个人或有限几个人的爱恨纠葛的模式,写出真正的人来人往和城市喧嚣。

其实,在乔伊斯之前,未来主义领袖马里内蒂就指出过,随着技术和城市的发展,人类生活已发生了天翻地覆的变化,“一个普通人可以乘坐一天的火车,从一座有着空荡荡的广场的死气沉沉的小城市(那里,太阳、尘土和风在静悄悄地嬉戏着),被运送到一座充满灯光、手舞足蹈的人群和喊声震天的大首都”。

都柏林正是爱尔兰的“首都”,虽然当时是英国的殖民地,只能算作首府。不过,两者的英文都是capital,区分主要是政治上的。那时的都柏林,加上郊区人口也不过40.44万(1911年的统计数字),但考虑到当时城市的规模,有研究指出,那时都柏林常住人口的密度甚至超过今天的都柏林。街上汽车和马车共行,报童的叫卖与机器的轰隆声交织。现代社会特有的白噪音可能不及今天的都市,但对于刚步入都市生活不久的人来说,声音反而更加刺耳,城市感也更鲜明。《尤利西斯》仅出场人物就多达80余人,更别说被提到的。当时,不少以城市为背景的作品中,活动着的人物可能只是屈指可数的几个,而《尤利西斯》中的人却多到让人几乎记不住。与此同时,主人公在其间行走却很少行动,更像是一个旁观者而非行动者。正是这样令人眼花缭乱的人群画像,主人公的游荡者姿态,比传统的爱恨情仇更能展现出城市生活的真相:每天跟很多人擦肩而过,却是人群中的孤独者。

本雅明在《发达资本主义时代的抒情诗人》中敏锐地注意到,从19世纪始,城市大众开始凸显,“如同在中世纪绘画中被描绘的圣徒,它也希望自己能够在当代小说中被描绘出来”,波德莱尔则是第一个给都市中的人群做画像的诗人。本雅明准确地抓住了波德莱尔《恶之花》中对现代城市的表现并在书中作出分析,那就是波德莱尔笔下的游荡者、密谋者、游手好闲者、诗人、拾荒者、醉汉等形象。

《尤利西斯》的城市人群中同样包含大量的游荡者、密谋者、游手好闲者、诗人和醉汉。比如一个叫法雷尔的人,他只是在街上游荡,跟主人公布卢姆或其他人都没有对话。而且他总是沿着马路牙子走,“总是走在电线杆的外侧”,也就是说,与路人也保持着距离。他的形象像一个幽灵,瘦到骨感,占据着很少的空间,胳膊上挂着的雨伞和手杖还随着步伐晃来晃去。有趣的是,这样一个微不足道的城市游荡者,乔伊斯却给了他一个书中最长的名字:Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell。这样的名字一般来自有着悠久历史、需要牢记祖先的贵族家庭,但乔伊斯却没提到这个法雷尔的任何亲属,更没有亲友陪伴着他。他在城市中像幽灵一样孤独地游荡,有着历史却不被记起,就像波德莱尔所说的:“在这个糟糕又混乱的世界,我迷失了自我,被人群推搡着茫然前行。如同一个筋疲力尽的人一般,我不再回首那意味深沉的岁月。这让人无比失望,无比痛惜,只有骚动,没有任何其他的东西出现在他的面前——既没有启示,也没有痛苦。”

乔伊斯用长长的名字记载的,不是法雷尔的家族史,而是要用如此庄重的名字,让城市的游荡者呈现出他们在当代的深意。

2015年,苏格兰特隆剧院曾经到上海演出过舞台剧《尤利西斯》。海报上是那个著名的、在床上浮想联翩的莫莉,但给我留下最深印象的,却是一群人凌晨1点在“剥羊皮“的食摊前喝酒聊天那一场戏,对应的是原著小说的第十六章。在那一刻,都柏林的气息再一次扑面而来,演员们通过表情、肢体和语言,把都柏林市民或傲慢、或拘谨、或自以为是、或夸夸其谈的神态栩栩如生地在舞台上铺展开来。虽然很多台词都取自小说,但演员们的表演让这些熟悉的词句有了声音、颜色和味道,令我不由自主地回忆起午夜时分的爱尔兰酒吧,那些杯盏交错的叮当、闲聊的嗡嗡声,以及其中涌动的欲望、虚荣、贪婪和智慧。然后,我突然意识到,看似散乱的第十六章,却是都柏林城市生活巧妙的神来之笔啊!只有像乔伊斯这样的天才,才敢于,更能想到,在第十五章布卢姆的妓院狂想的最高亢处,在一般作家都会选择戛然而止时,加上了这么一个章节的众人杂谈,就像大海在波涛汹涌之后,再次退潮回到了利菲河幽邃、深厚、黑宝石般的潺潺细语之中,就像庞德的那首名诗:“人群中幽然浮现一张张脸庞,黝黑的湿树枝上一片片花瓣”。

(作者为复旦大学中文系教授、乔伊斯《芬尼根的守灵夜》中文版译者)

- 《尤利西斯》出版一百周年,这部“天书”的魅力在哪里[2022-02-17]