潘敦:来武康路看张充和

第一次见冰逸小姐是2019年的秋天,拍卖季里南京的朋友曹军在北京鼓楼附近的时间博物馆里办书法展,宣传海报上冰逸是策展人。11月的北京天清气冽,风紧风慢,展览的开幕式放在室外,我披了羊绒大衣也难禁刺寒,冰逸真不怕冷,一袭罗裙,薄绫曳地,西方人的款式,东方人的细节,登台处狐裘横斜,致辞时玉臂偶伸,人如其名。开幕式上五湖四海来为曹军道贺的朋友多极了,我和曹军说他面子真大,曹军笑笑,抽口烟和我说:“要谢谢这位冰逸小姐,她的面子至少占了一大半!”

展览散场,世事未想,秋去冬来,转眼疫霾。家家闭户、人人自危的那几个月里,大家只能在手机上聊天,我和冰逸也偶尔互通讯息,先聊起健身,她是运动健将,然后又聊书法,聊绘画,聊起我的画廊,聊我办过的那些展览、展过的那些人物。聊到白谦慎先生,她说白先生是她的师兄,都在耶鲁跟过班宗华先生学艺术史,也都和张充和先生亲近,我问冰逸是不是也跟充和学过书法,她说充和总劝她好好写字,“我太贪玩了,坐不住,总惹老人家生气”。简讯里我能读出她的懊悔和歉意,“不过充和有一样本事别人都没学,我倒学会了,种花!下回来北京我带你看看我的院子,一百多盆花,美极了!”

林曦绘张充和小像

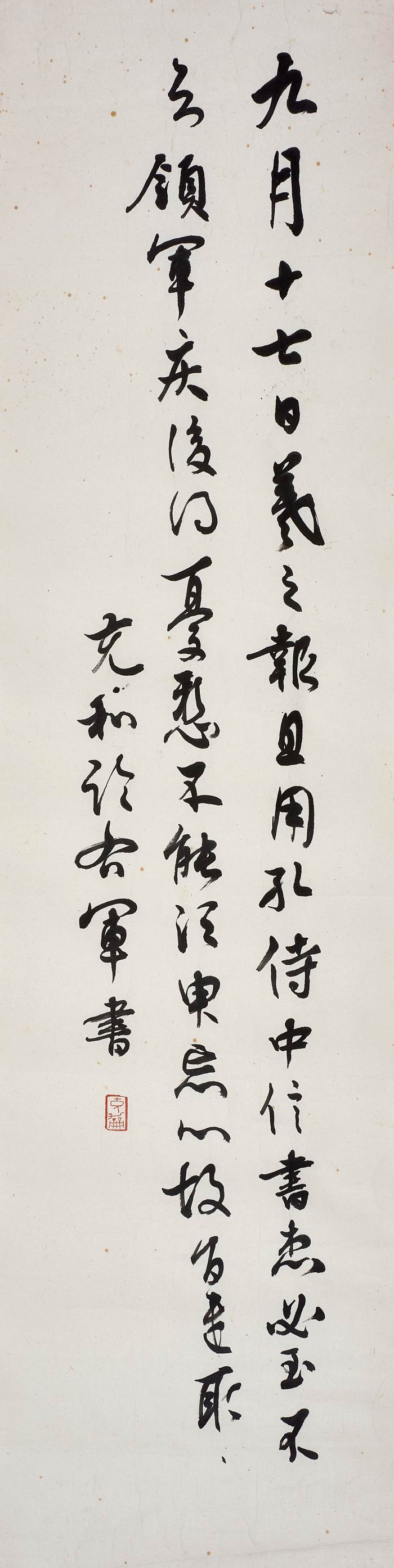

张充和行书临王羲之《孔侍中帖》及《忧悬帖》

我从没见过充和,却一直相信和她有些莫名的缘分。十多年前我跟着唐健垣先生学古琴,就听唐老师讲他在美国念音乐学博士的时候陪充和一起唱昆曲的往事,那是上世纪八十年代的事了。九十年代初白谦慎先生去了美国,直到2016年回国任教之前,白先生和充和的来往最多,白先生写充和的文章也多,《云庐感旧集》里的那篇《充和送我进耶鲁》写得最动情,《充和老师的家》收在中华书局出版的《掌故》第八集里,难得能让我们这些仰慕清芬的晚辈和充和走得更近。冰逸说她是1998年到的耶鲁,2003年离开,那段日子里她每周都会去看充和一两次,往往是上午,充和教她写字,她不学;教她作诗,她也不学;教她唱戏,她更不肯学。“总之传不了她的衣钵,那时候我太不听话,也太不懂事,有时候真的惹她生气,现在想起来,当时我要是乖一点,她是不是会高兴一点?”也许是和充和走得太近,冰逸说她熟悉的充和并不是那位别人口中的大家闺秀、民国才女,而是一个精神上十分干净、无比纯真的人,“很奇怪,我离开充和的时候她都快九十岁了,但在我眼中,她就像一个少女,一个永远不会离开我们的少女”。

我见过充和九十一岁时的照片,那是2004年,她最后一次回国,在北京和苏州小住,也先后在两地办了书法展。在北京充和住在崇文门的沈宅,沈从文已经过世多年,沈夫人、充和的三姐张兆和也在前一年下世了。前些年西泠拍卖上我见过那年她在北京写的扇面,墨色比她八九十年代写的那些字略淡些,笔力也略松,神采却不输。前年浙江大学出版社出版了王道先生编的《笙歌扶梦》,散记充和往事,我读完书发讯息给顾静,告诉她充和的弟弟张宗和生前在她供职的贵州师范大学教了二十多年中文,直到1977年过世,充和跟宗和最亲,1984年还去贵阳住了一个月,探望弟媳和晚辈。

《笙歌扶梦》里还说充和和巴金也是故交,抗日时期西迁途中相识,张宗和和巴金更是挚友。1991年充和到上海探亲时还去见过巴金,巴金写给张兆和的信里说充和到家里来了两次。我记得巴金的家五十年代以后就一直在武康路,于是试着想象当年充和来到武康路的路径,也许是从淮海路拐进湖南路,到了武康路再右拐;也许从淮海路转进武康路后一路向北;也许是从华山路转进来的,过了安福路再向南……那时的冷僻小街这几年大紫大红,去年5月松荫也搬到了武康路,离巴金故居很近,人来人往是过客代代,浮光掠影,时空纠缠,三十年后开在这条路上的一间画廊为三十年前这条路上的一位过客办一场展览,听来也许牵强,倒也不算事出无由了。

写充和的文章十几年来我读过不少,写得最好的当然还是董桥先生:“多年前初赏她写给施蛰存先生的一片词笺,惊艳不必说,传统品味栖迟金粉空梁太久了,她的款款墨痕正好揭开一出文化的惊梦,梦醒处,悠然招展的竟是西风老树下一簑一笠的无恙!她那手工楷天生是她笔下诗词的佳偶,一配就配出了《纳兰词》里‘鸳鸯小字,犹记手生疏’的矜持,也配岀了梅影悄悄掠过红桥的江南消息,撩人低徊。”董先生收的那些充和墨迹也精,随便拿一件出来都沉鱼落雁。这些年我经手的充和墨迹大都是从西泠陆丰川手上流出来的,去年买到的这一批川公子说是他最后的库底了,有些是画稿,有些是临帖,我请董先生、白先生、陆公子、陈如冬一起帮忙,题签配画,或唱或和。千字文飘逸,破邪论纤凝,寒梅一枝料峭,修竹半窗晴翠,两张山水画稿最有趣,只画半边一角,不像是画作,倒像是故意替人留白的笺纸,我请董先生录了充和的《寻幽》和《桃花鱼》,董先生说:“以故人之诗题故人之画,不胜惘然。”

张充和写墨梅,董桥题

我想起充和最爱昆曲,唐老师曾和我说充和平日最苦少人吹笛,无人配戏。昆曲我真的不懂,也欣赏不来,不过我拟写这张展览名单的时候,多少想起我看过的那些戏单。《寻幽》里那两句“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生”当然有名,我却觉得紧接着的尾联才是点睛:“戏可逢场灯可尽,空明尤喜一潭星。”武康路上松荫里的展览我替充和配了这一潭明星,她若知道,也许会高兴。