“后来谁与定吾文?”——张尔田的遗民关怀与世界眼光

《张尔田书札》,梁颖等整理,上海人民出版社2021年11月版,332页

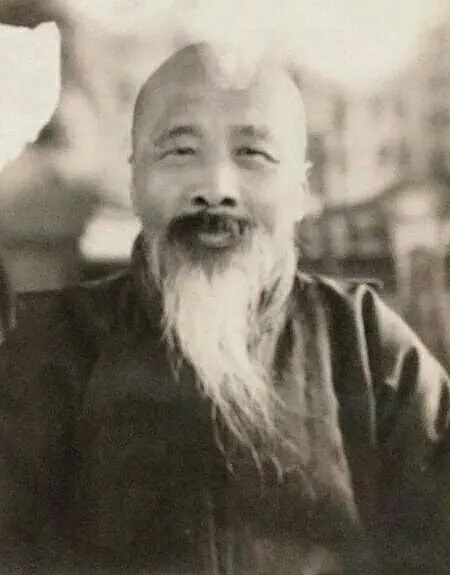

张尔田

近年来,学术界关于清末民初著名学者张尔田的文献收集整理颇有进展,其中《张尔田集》(黄山书社,2018)的整理出版与《张尔田全集》(上海大学出版社,2018)的影印出版,为我们研究张尔田提供了很方便的史料基础,但两种文集内容重合度较高,且皆有明显疏漏,尤其是漏收了大量散落于各处的张尔田信札。

上海人民出版社新近推出的这本梁颖等人整理的《张尔田书札》,收罗广泛,拾遗补缺,除了辑出部分原被收入已刊张尔田文集中的若干信函之外,还四处收罗,从已经出版的文献中发现不少张之信函,更努力从上海图书馆、国家图书馆、苏州博物馆、民国以来报刊及各公开出版物、最近的拍卖图片宣传中挖掘到若干张尔田信札(个别如致夏孙桐等的信函未标注出处),由此可以大大弥补之前两种文集的缺陷,非常便于我们研究张尔田的学思及其交游圈。

翻阅这批信札内容不难发现,曾经师事著名学者屠寄、章钰、秦树声等人的张尔田交往圈基本局限于学界之内,同近代史上很多著名学者都有交往,了解许多学界人事内幕。因此在这批信函中,心直口快的张尔田客套话、门面语较少,常常直抒胸臆,述其所知,明确表达对时局、学风和其他学者及其研究成果的看法,很能体现其为人为学的“真性情”——喜欢较真。如他《玉谿生年谱会笺》中关于李商隐及其诗的考证解释引发后辈温廷敬、苏雪林、陈寅恪等人的不同意见后,张尔田除公开发表文章进行批评回应外,还在致陈柱、李沧萍、龙榆生、吴宓等多封公开刊登的信中反复致意(33-35页、51页、113页、278页等),不断为自己立场与观点辩护。又如张煊在《古史辨》第四编中发文质疑张尔田的墨学研究后,张尔田也致信顾颉刚批评张煊的质疑站不住脚,是“考而不据,甚且不足为据”(42页)。

对于那些政治或文化立场异己的学者,张尔田更是在致友朋的信中直言不讳加以批评。像他曾屡屡批评被自己弟弟张东荪视为老师的梁启超,于1922年致李审言的信中直斥梁氏及其所撰《清代学术概论》一书:“梁本妄人,又笃信其师,安得不妄?”(56页)再如其对陶希圣、顾颉刚、钱穆、孟森等人研究的批评,不但卫道心切,且充满一厢情愿的感情色彩:

自陶希圣辈讲社会史,直视吾先民如南非之红番,而文化澌灭不复返矣。自顾颉刚辈讲古史,谓大禹无其人,禹之治水无其事,而江淮水灾连年见告矣。自钱穆辈讲《禹贡》,谓汉儒之大九州为伪造,而今也日蹙国百里矣。自孟森辈讲故国史,不惜揭人黑幕,以扬其丑,而天道好还,大力汉复出矣。(29页)

忠于清廷的张尔田对孟森的清史研究尤其不满,“生平最恨谈清史者”,认为孟森研究的实质就是揭发满洲皇族内幕丑闻,以遂其排满之心:“实则此等内幕,何代蔑有,又岂独清?何家蔑有,又岂独帝王?”而且清初诸帝宫闱之黑暗程度远逊旧时汉人皇帝,至于所谓“太后下嫁”“天子出家”之类记载,本为个别反满者或文人的一面之词,缺乏足够证据,“实难成信谳”,加之“同族通婚,皇女改嫁,皆满蒙旧俗,与华风本殊”,史家不具“世界眼光”,立场“先不公”,“如何可以勒成信史?”(40页)

不但对于孟森的清史研究不满,以清朝忠臣自居的张尔田对其他学者如章太炎批评满洲的《清廷建国别记》一书也非常不满(82页),认为该书“全是吠尧之言”。同样,对于坊间出版的诸多揭发清朝宫闱内幕的图书,以及在“后生新学益不知故国真相”情况下,张尔田表示自己要承担传述清代信史职责,“我辈不能不负其责”(86页)。张尔田坚信:“国可亡,史不可亡”,他要努力撰史呈现“故国真相”,“闲邪辟异,藉报国恩于万一”(167页)。而对于清史中的所谓“故国秘闻”,张尔田认为时至今日也不应隐藏不提,反该主动研究揭开内幕隐情,“我讳之而人传之,稍之不慎,转使是非失真。何如明白宣露,使毁谤者无所置其喙,不犹愈于秘而不传耶?”(87页)凡此表达,颇能体现出张尔田的为人治学特色,以及其作为文化遗民的政治关怀所在。

而对清廷的感情及其曾参与清史馆工作的经历,让张尔田很早就认识到内阁大库档案的价值,此信札中对此也有揭示。1918年前后,其时人在清史馆帮忙编修后妃传的张尔田曾建议藏书家、书商和学者刘承幹雇人到清史馆与各衙门钞录档案,并让吴昌绶(印丞)为之帮忙介绍:“顷与印丞商议,最好由先生聘定一人,先与馆长接洽,每日到馆翻检,随即付钞。钞胥则馆中所本有,但能稍给笔资,尚不难办。其余馆外应钞之案尤夥,皆散在各衙门,印丞均可介绍。”(66页)之后,张尔田还曾询问刘承幹所钞“大内密册”中有关后妃的内容,多次让刘承幹代钞录自己所需要的清实录中的有关内容,并及时将之增补进自己著作中,“屡次代钞实录,心感无尽”(83页), “业已採入拙稿,顿觉增色,此实嘉惠之赐也”(81页)。

众所周知,当年故宫的“八千麻袋”档案因罗振玉对其价值的认识得以幸存,而张尔田可能比罗振玉更早意识到这批档案的学术意义。因他偶然得知接收旧日学部的北洋政府教育部库房藏有顺治朝实录初修底稿残册,张尔田查阅后,发现与后来重修本“大有出入”,就于1918年上书清史馆馆长赵尔巽,建议为了避免馆中诸人修清史时出现“漏误”,应该“将馆中所储各种官书设法保存”,以备将来“重修”时的“徵信”,但其建议未为赵尔巽采纳(259页)。其后,罗振玉也曾致信赵尔巽,劝其早日“排印实录”,其建议同样也未被听取,于是张尔田担心此事如不成,对清史编修危害甚大,当务之急还是应该将之出版,“庶几后人有所凭借,以为载笔之资”,为了促成此事,他在致王国维信中建议联合罗振玉、沈曾植等人一起努力“发起此事”,“斯亦养士之报所应然也”,并请人在上海的王国维打探一下沈曾植对此事的态度(209页)。可惜此事之后如何进展不得其详,大概并未得到沈曾植、罗振玉等人支持,或即便得到了支持也未能付诸实行,因为不久这批档案就被当作废纸出售。幸运的是,它们恰好为识货的罗振玉购得。

此后(约1921年),当张尔田得知罗振玉(叔蕴)购得教育部所藏这批材料后,就在致王国维的信中推测应为自己昔日所见的旧藏:“叔蕴得内阁大库故牍,此皆掌故所系,闻之狂喜。此种废档,本归□(当为‘学’,引者注)部,久置国子监。弟在史馆,曾言之馆长,请为整理。当事者以不急□之。恐叔蕴所得,即是此物。物之显晦,真有时也。”(210页)王国维也当与张尔田讨论过罗振玉所购档案的价值,还曾为张尔田写作《后妃传》提供了一则有关清初太后没有下嫁的审讯证词,只是“记忆不甚清楚”,以致张尔田多次想向罗振玉或通过王国维请罗振玉借钞该档案,罗振玉最初也曾答应代查代钞,但并未兑现,“闻其所藏悉已转售,遂未果”(271-272页)。

溥仪小朝廷被冯玉祥军队赶出宫后,新成立的故宫博物院也开始整理清廷留下的清宫档案,对此张尔田也有关注,并向刘承幹介绍故宫最近整理之档案,“大都畸零之品,闻历朝实录已为人盗出不完,尊处所钞一分,真天壤间至宝矣” (89页)。1937年,张尔田又同邓之诚交流自己《清后妃传稿》一书的增补体会时,犹遗憾未能使用故宫所藏档案:“惟故宫档案尚未完全整理,异日者或当更有所获。”(39页)

综上可知,张尔田不但是最早发现清宫档案价值的学者,他很可能还是最早主张于清史研究中使用清宫档案并身体力行的史家。他所依据的档案主要是刘承幹雇人从教育部档案中钞出的全份《清实录》等文献,为了写作、增补《清后妃传稿》,张尔田曾函托人在北京的王国维代求内务府人查档(230页),并曾多次致信刘承幹请其借阅《实录》或代为钞录有关内容,刘承幹也基本满足了其要求。

对于自己研究的评价,张尔田也非常自信。他自认为自己最得意的著作是《史微》,但出版后“人辄以会稽章氏相推”,张尔田觉得这种评价低估了他,为此曾写诗表达自己的遗憾和雄心:“诸老区区事太勤,后来谁与定吾文?实斋自有金刚眼,莫把中郎拟虎贲。”(20页)他内心感觉此书出版十五年后仍乏知音欣赏,忍不住向王国维抱怨(炫耀)道:“阅之尚如新发之硎。此十五年中,更无有人为吾言者,亦无有人知吾书为何物者也……彼区区拟我于章实斋者,岂知言哉?”(213页)凡此表达,不难看出张尔田之自负。他真实的想法是自己这本《史微》堪比《淮南子》一书,“一转手即《鸿烈》矣”(23页)。

饶是如此,张尔田并非一个抱残守缺的冬烘先生,他自己其实经常阅读西学书籍,特别是哲学书籍,“自小观书喜谈名理,在有清学统中,不为正系”(20页)。这也反映出晚清以降趋新风气的影响,即便是自认为反对新派的旧派学者也无法回避其影响,甚至不得不去追随对话。当然,张尔田这种做法也可能跟他受到与其关系密切的弟弟张东荪的影响有关。如其在致沈曾植信中曾推荐张东荪翻译的柏格森《创纪论》(按实为《创化论》,今译《创造进化论》,引者注)一书:“其中痛言智识不足恃,注重直觉,颇与佛学相表里,奉上一帙,希赐采览。”(161页)而张尔田致后学潘正铎探讨如何赏析词的这封信,居然用到“精神分析学”这一术语,颇能反映张尔田的西学修养和“世界眼光”。如他在分析为何古人喜欢假托男女之爱来抒发家国之情时说道:

其知者可以得其意内,而不知者亦可以赏其言外。故古人事关家国,感兼身世,凡不可明言之隐,往往多假男女之爱以为情绪之造端,以男女之爱最为普遍,亦即精神分析学中所谓变相以出之者也。再进则情绪愈强,此种变相又不足以宣洩,则索性明白痛快而出之。

这是一个很深刻、很符合文艺心理学的解释。张尔田这里提醒潘正铎这样的“少年”,不能溺于世情不能自拔,要多阅读一些哲学书籍提高自己的智慧,培养自己的想象力,“处此浊世,自不能无所感慨,然当以词闲其情,而不可溺于情,溺则人格堕落,其作品亦必不高矣。欲精此道,又须略涉哲学诸书,才愈高,哲理愈邃,则不必事事亲历,自能创造种种意境”。进一步张尔田认为如果读者意识到上述问题,就不会出现之前梁启超评价屈原《楚辞》那样的错误。在张氏看来,梁认为此篇系屈原为爱恋一女而写,系牵强附会。真正的“词章高手”,很多事情即便自己没有亲身经历、亲眼目睹,也可以“全乞灵于一己之想像力,本不必先阅历一番真境”(117-118页)。张尔田的批评可谓一针见血,抓住了文艺赏析乃至历史评论中的要害所在。没有某方面的体验就写不出精彩的故事,或者只有有了真实的体验才能写出真实的故事,类似这样的“局内人偏见”,曾是二十世纪中国文学史上延续已久的争论,所谓的索隐派或考据派文史研究者的前提即在于是。而该话题亦为西方二十世纪六十年代以来知识社会学和历史哲学中经常争论的话题之一,此处不赘述。

类似卓见亦见之于张尔田对当时译介到中国的心理史学的不满和批评中。当张尔田看到《东方杂志》第二十五卷第二十四号(1928年12月25日)上刊登有一篇向达(觉明)译自美国学者的《历史上人物之心理学的研究》一文后,忍不住就连续写了两篇商榷文字,让其时正在主编《大公报·文艺副刊》的吴宓发表在《大公报》上。这两篇文章虽然是以书信形式刊发,但其中对心理史学史料运用和方法论的批评,现在看来仍有参考价值。张尔田认为由该文内容看,研究所谓历史人物之心理,多为“研究者个人之心理”,其所依据的史料太过简单,“不过自传及同时人信札与环境种种,此等断烂不完之残片,研究其人事实,尚且苦于单简,何况心理?”接下来张尔田根据自己的研究经验和生活体会指出所谓的自传、信札、环境之不可靠的内在陷阱,自传不会宣扬“不可告人之隐私”,多是“隐恶扬善”,即便偶有暴露恶行,“亦多是掩其重者,而枚举其轻者”;至于信札,其内容如何又以写信人之“主观为转移”,往往要投收信人所好,只及一点不及其余。至于历史人物所处的环境,也不可“尽凭”,因为环境是在不断改变之中,环境并不能直接“确定”人物之心理。张尔田认为留学界去介绍“此等的浪人议论”而非彼邦“名儒伟著”,“最普通,最适合于好奇而不识货者之口味”,是故意“标新立异,惟怪之欲闻”,“名为欧美之学,而实非欧美之学之本然。此风近已弥漫于全国矣,尤以治国学者此病为多”。在张尔田看来,这样的治学方法只是一种“宣传态度”,而残留的历史证据有限,史家之主观性又无处不在,藉此研究古人心理,难度尤大:

吾人治学,总不宜持宣传态度,此区区学鹄也。历史之学,最重要者在求真相。历史之事实,本系一堆散片,无意义可言。但既经吾人之手,连缀排列,或轻或重,或抑或扬,几微出入之间,则无意义者,不能不一变而为有意义。试问此意义何从而生?谓非吾(原文误作“无”)人之主观不可。及其书之成也,吾书不变,而观者万变,则又有读者之主观渗入其间,而欲于此中研究古人之心理也难矣!故古人心理不易研究也,作史者惟求不失其真相而已。(276页)

那么如何求得历史人物心理的真相呢?张尔田提出的方案是“须将吾人主观中感情意见设法提出”,尽量降低主观因素的影响,这仍然是在客观主义史学的范围之内,但接下来张尔田认为:“真相之说明,须量其材料之分配如何”,而对于没有材料或材料不足够的问题,就需要用“消极方法”或“负号之记载”来探寻真相、拼接想象历史事实,“即不能不用吾人经验判断所推得者弥补完成”,这就要求史家具有两种本领,一是“必具有一种综合事实之经验判断”,“欲其正确,非见事多、读书富、析理细,不能养成”;二是“须有一种最纯熟最精美之艺术,方能用以表现”,“艺术上之工拙,实于求真之道有密切关系”,在这里张尔田很精确、很睿智地指出了历史(著作)与文学(小说)的区别,颇有与后世的新历史主义者海登·怀特(Hayden White)暗合之处,“是故史家所用之艺术,与小说家所用之艺术实同一源,惟小说事实可以虚构,修改任意,而历史则不能耳(小说事实虽云虚构,但其背后亦必有本事,方能讬起,非是则不能感人,盖事实理论实系不可分者)”,“史家非必借重艺术,乃是无从避免者”(276-278页)。

张尔田这里对自述类材料的警惕,实际跟他对“言为心声”的认知有关,他曾以词品与人品关系进行了说明,提出“尊体不如尊品”,需要特别小心一些刻意的豪言壮语,很可能是故意的作伪造假:“当此时期,如怨如慕,偶然流露一二壮语者,真也。凡无病而呻,欲自负为民族张目者,皆伪也。言为心声,当察其微。”(107页)

简言之,这本《张尔田书札》内容丰富,值得注意之处甚多。限于篇幅,这里不再介绍。接下来,笔者顺便谈谈本书札存在的一些缺憾。

这些年,近代报刊被大量公开为学者的研究提供了很多方便。作为一个与近代报刊发生密切关系的学者,张尔田很多文字(包括信札)均是率先由报刊公开发表。笔者仅利用了上海图书馆的民国文献数据库,就找到十二封未被收入本书中的张尔田书札。其具体来源列举如下:

《与〈国粹学报〉主人书(附鈍庵生平所著书总目)》(署名张采田),《国粹学报》第4年第2号(光绪三十四年二月二十日),“通讯”。

《张尔田君来函》,《神州日报》1912年8月2日,第6版。

《为定孔教国教事敬告两院议员》,《神州日报》1913年11月17、20日,均在第1页。

《致〈甲寅杂志〉记者·孔教五首》,《甲寅杂志》第1卷第3号(1914年7月10日),第20-22页。该文中包含张尔田来函四封。

《与〈甲寅杂志〉记者·民意》,《甲寅杂志》第1卷第4号(1914年11月10日),第24页。

《与金井羊(1891-1932)函》,《政治家》第1卷第5号(1926年4月1日),第11-12页。

《与〈大公报·文学副刊〉编者书·悼朱古微先生》,《大公报·文学副刊》1932年1月18日,第2张第8版。

《张孟劬先生致本馆馆长书》,即张尔田致浙江图书馆馆长陈训慈书,《浙江省立图书馆馆刊》第4卷第4期(1935年8月31日),“学术通讯”,第1-2页。

《与龙榆生书》,《同声月刊》,第1卷第7号(1941年6月20日),第18页。

以上这些能被轻易检索到的内容肯定不是张尔田散佚书札的全部,那些不能被检索到的报刊尤其是没有被收入数据库的诸多日报,内中肯定还会有不少张尔田的信札、文章刊登。当然,在目前资讯条件下,整理者或研究者想把自己需要的资料竭泽而渔,几无可能,但多多益善,若是整理者能对既有的某些史料类数据库较为充分地利用,并能翻检一些张尔田有可能发表文章的晚清民国旧报刊,或可为读者提供一个收罗更为齐全、校订更为精详的《张尔田书札》。

抑有进者,本书中收集的不少信札皆曾公开发表于民国报刊上,像致梁启超、黄节、陈衍、吴宓、王国维(部分)、龙榆生、叶长青、陈衍、顾颉刚、陈焕章、邓之诚、李沧萍、王恩洋、熊十力等人的信件,均是如此。编校者仅根据张尔田自己的文集对这些信件进行了整理,没有进一步使用现有的数据库访查出其原始出处,并尽量标注(部分有标注)其发表或撰写时间,这样就可以为读者提供更多语境性的信息与进阶研究线索。也许正是由于编者缺乏此意识,使得本书中一些信札的排列次序存在问题,特别是张尔田致王国维、沈颍等人的书札尤其存在次序凌乱问题。实际上,完全可以根据一些信札中所述的关键信息与所述事情的逻辑顺序,再结合一些相关当事人自己的资料或相关资料,考订出不少信札撰写的大概时间。假若编者能把这个工作顺便做了,当会更加有利于读者和研究者使用该资料,当然这可能是一个苛求。同样的苛求还有一个,即便是通过一些数据库简单检索一下张尔田(孟劬)的信息,我们还是很容易发现一些学者致张尔田的来函,像龙榆生、陈洵、叶长青、夏承焘、陈柱、吴庠(眉村)、黎养正(端甫)等人均有致张尔田的函札,其中龙榆生、陈柱、夏承焘等人还有多封,不少信件内容同张尔田去函对应。如果整理者把这些来函也附在相应的张尔田去函之前或之后,再附上相应的编者按语或附言,整理出一本《张尔田往来书札》,定会大有功于读者。

此外,本书还出现一些明显的缺失和疏漏之处。比如前不久出版的《吴庆坻亲友手札》中曾录有张尔田两封信,其中一封业已被收入本书,但另外一封则漏收,即便是收入的那封信也遗漏了张尔田写的三首诗及附言(参看王风丽整理:《吴庆坻亲友手札》,凤凰出版社,2020,70-71页)。更为明显的漏收则是张尔田写给曹元弼的一封信,此信见之于前几年出版的《曹元弼友朋书札》(上海人民出版社,2018,342-343页)。附带说明的是裘陈江新发表的《孤岛时期张尔田文集的刊刻始末》(《中国出版史研究》2021年第4期,几乎与本编出版同时)一文,也收有六封张尔田致吴丕绩的信,其中三封未被收录到本书札中。

最后,整理版中还有一些比较明显的错字,如25页的“自谓”当为“自为”;80页的“执是故”当为“职是故”;217页的“不防”当为“不妨”;226页的收信人“益庵”当为“静安”;232页的“吾人”当为“无人”;等等。

另外需要特别补充的是,复旦历史学系钟淇名同学也告诉了我他发现该书中存在的几个问题。征得他同意后将其发现一并附此,供大家参考:

294页“王充、谈助之书也”,此处的“谈助”应作“啖助”,啖助为唐代经学家,开一代风气,张氏以此自许,可想见其怀抱。166页“同益甲”当为“同益里”,192页的“武内谊仰”当为“武内谊卿”,215页的“古均之学”当为“古韵之学”,276页的“无人”当为“吾人”。

21页致陈柱书第六通,系直接录自刘小云《陈柱往来书信辑注》,然而此函自“是故无孟子之知言养”以下全部,阑入了完全无关的内容。今检原书,这一段是徐绍桢致陈柱信内容(《辑注》84页),张信原在79-80页,很明显是录入错误。这通信后所系时间也因此而误(徐信标为1930年,张信无)。

还可以补充的失收信函有以下四封:一封为张尔田三十年代回复夏孙桐、回忆清史馆中情形的信,往复函札俱见于王锺翰《记张尔田师谈清史稿纂修之经过》(收入《清史补考》,辽宁大学出版社,2004);再一封为陶德民在关西大学内藤文库发现的一封张氏1930年写给内藤湖南的信,见陶著《关于张尔田的信函和〈临江仙〉词》一文(该文载于《内藤湖南汉诗酬唱墨迹辑释》,国家图书馆出版社,2016);另外则是收在王贵忱、王大文编的《可居室藏清代民国名人信札》(国家图书馆出版社,2012)一书中张尔田致李沧萍的两封信。

本文曾蒙复旦大学历史学系本科生钟淇名同学代为审校、纠正,惠我良多,特此致谢。