数据分析视角下的茅盾文学奖研究

来源:《中国比较文学》 | 战玉冰 2022年07月13日16:43

茅盾文学奖在中国当代文坛的各类文学评奖活动中的地位和影响力是不言而喻的,学者陈晓明就曾坦承:“每四年评选一次的茅盾文学奖由中国作家协会主办,是我国具有最高荣誉的文学大奖之一”(4)。而截至本文的写作完成时间为止,茅盾文学奖已经颁发10届,共有48部长篇小说获得该奖项(其中2篇为荣誉奖1)。本文采取大数据统计、分析及自然语言处理(NLP)的方法(技术支持:谷臻故事工场2),以历年茅盾文学奖获奖小说为研究对象,在对其进行整体性考察的同时,又针对获奖作品中的历史题材小说与乡土题材小说进行了专门的分析,希望能为理解茅盾文学奖获奖作品,及上述两类中国当代长篇小说提供一个新的视角与可能。

一、一个关于严肃文学的奖项

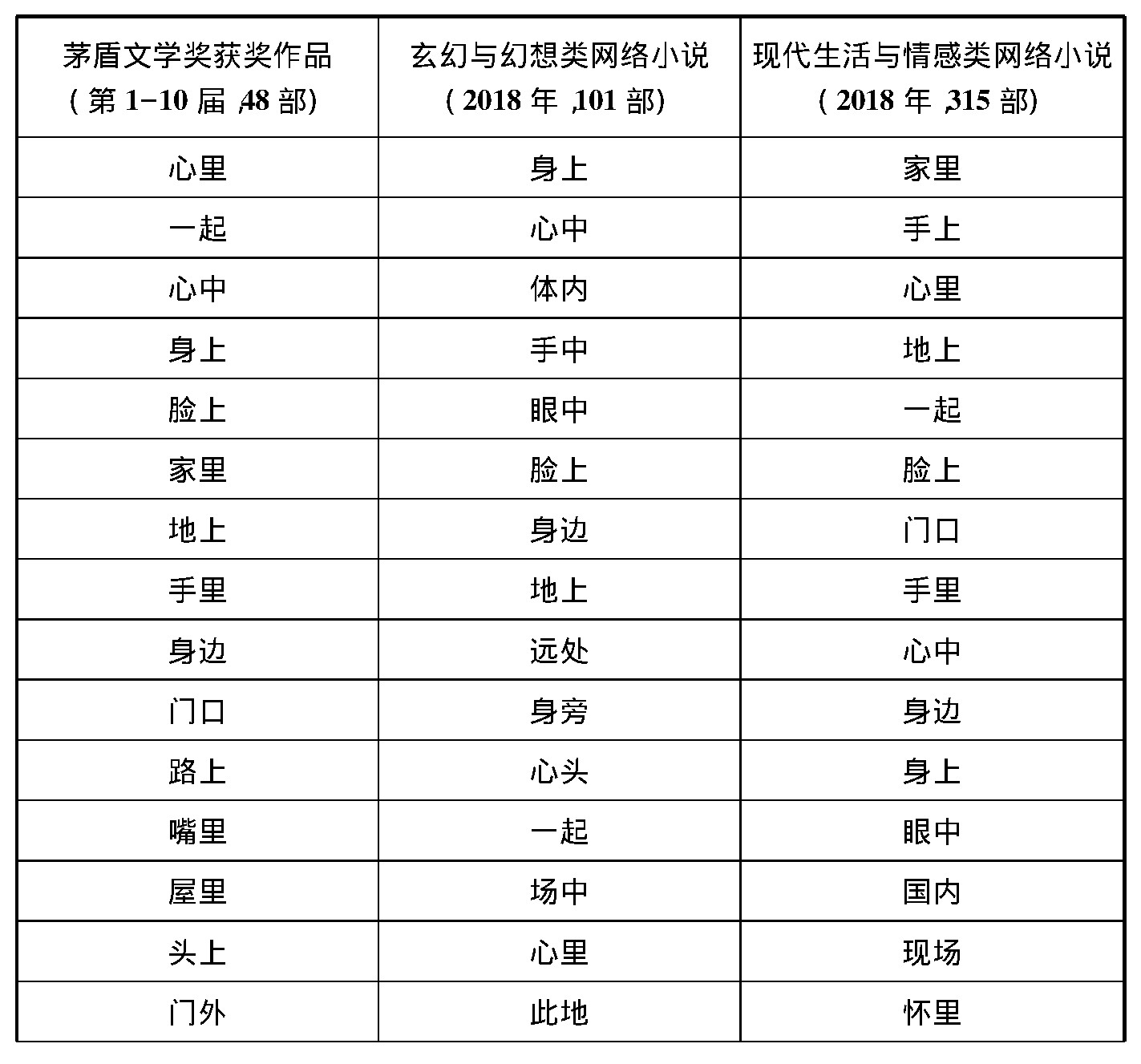

众所周知,茅盾文学奖是针对中国当代长篇小说创作的奖项,是一个关于严肃文学的奖项,但如何界定和理解这里所说的“严肃文学”,则是一个显得有些模糊和困难的问题。本文借助谷臻故事工场研发的“一叶·故事荟”软件工具,对48部茅盾文学奖获奖作品的“场景高频词”进行了统计分析,并和2018年中国101部玄幻与幻想类网络小说及315部现代生活与情感类网络小说3的“场景高频词”统计数据进行了交叉比对,结果如下:

“场景高频词”TOP15

在历届茅盾文学奖获奖作品的场景高频词统计结果中,一方面,“心里”是当之无愧的第一高频词,在统计数值上遥遥领先于后面其他场景的高频词4,而且其近义词“心中”也排在第三位。另一方面,具体到针对每部获奖作品的分析数据中,我们也发现“心里”作为场景高频词普遍排位较高的情况,其中“心里”作为第一场景高频词的作品有28部,作为第二场景高频词的作品有10部,作为第三场景高频词的作品有2部,此外还有2部作品的第一场景高频词为“心中”———即“心里”的同义词。5而在2018年中国101部玄幻与幻想类网络小说的场景高频词统计结果中,“心里”的次序则比较靠后(仅为第14位),而与其意思相近的“心中”“心头”排名则相对靠前,分别为第2和第11位。在2018年中国315部现代生活与情感类网络小说的场景高频词统计结果中,“心里”和其近义词“心中”则分别位列第3和第9。

相比于2018年的两大类网络小说,历届茅盾文学奖获奖作品的场景高频词中,“心里”显然有着绝对优势的出现频率和重要地位,而“心里”作为场景高频词的出现,一般可以反映出文学作品相对比较注重对于人物内心声音的描写和呈现及对人物思想精神的刻画,而这类小说的人物塑造往往更加立体,精神世界较为丰满,情感表达也相对内敛、含蓄和细腻,在某种程度上,更符合我们对于“严肃文学”的想象和认知。当然,我们不能简单说“心里”一词出现频率较高的作品就是严肃文学,但通过上述数据的比对,我们也的确能够看出一般意义上所说的“严肃文学”与通俗文学、网络文学之间有可能存在的一个微妙差别。而这其间也存在一些有趣的特例,比如李洱的小说《应物兄》,其“场景高频词TOP15”中都没有“心里”一词,这也是48部茅盾文学奖获奖作品中唯一特例。这一方面要归因于李洱在小说里采取了一种用近乎冰冷的客观叙事态度来取代主观抒情和心理描写,另一方面即是因为小说采取了相当复杂的叙事视角,经常在第一、二、三人称之间频繁跳转的写作技巧所致;此外,小说里常常使用“他问自己”“他听见自己说”一类的表达方式,将心理描写转化为近乎主客体二者之间的对话(其实是主体内心中的自言自语),这也是小说《应物兄》里“心里”一词较少出现的具体原因。

关于情感表达的含蓄与细腻方面,还有一个有趣的数据细节,即在比较历届茅盾文学奖获奖作品与2018年101部中国玄幻与幻想类网络小说的“动词高频词”时,我们发现,“茅奖”获奖作品的“全体高频词”中,“地说”出现频率很高,不仅是出现频率最高的动词,6而且排在全体词语高频词的第5位,或许我们可以认为,“地说”被普遍使用是现代白话文发展的某种结果。而在玄幻与幻想类网络小说中,出现频率较高的同类动词则依次为“说道”“喝道”“冷冷道”“哭道”和“喊道”等等。更习惯使用“道”而不是“说”来作为直接或间接引语的提示性动词,固然和前文中所分析过的这类网络小说的题材内容选择与古风审美倾向有关,而“喝道”“哭道”“喊道”的高频出现,则表现出这些小说的情感表达往往更为激烈,或者说这些小说里的声音相对而言更加喧嚣。

在以往关于茅盾文学奖的讨论中,虽不乏对评奖机制公正性、获奖作品是否够格等方面的质疑声音,但我们也应该承认,很多茅盾文学奖的获奖作品的确称得上是中国当代长篇小说的代表性力作,或者起码是一时之选。当然,获奖作品与奖项本身之间的关系是复杂的,这一方面固然得益于历届评委会的评审标准和文学眼光,有赖于他们从众多备选作品中筛选出了其认为能够代表当时文坛创作实绩的佳作;另一方面也是茅盾文学奖本身的影响力对获奖作品所形成的加持效果和光环作用,即如学者斯蒂文·托托西所说,“一些被承认和已确立的机构,在决定文学生活与文学经典中起了一定作用,包括教育、大学师资、文学批评、学术圈、自由科学、核心刊物编辑、作家协会、重要文学奖”(33-34)。茅盾文学奖本身的名望和公信力,与其评选出作品的社会知名度之间存在着一种相互影响与促进的关系。

让我们不妨以文学作品的影视改编情况作为观察一部文学作品社会影响力的切入视角之一。48部茅盾文学奖获奖作品中,已经被改编为影视作品的小说为13部,改编比例为27.08%(这还不包括几部已知的影视版权已售出、正在改编过程中的小说),7而且其中如《平凡的世界》《白鹿原》《长恨歌》《推拿》等都被不止一次地改编为电影或电视剧。此外,如电视剧《平凡的世界》(2015年版)、《白鹿原》(2017年版)也都取得了相当的收视率,甚至引发观看和讨论热潮,其社会影响不容小觑。让我们再以国内重量级严肃文学杂志《收获》复刊40年(1979-2018)以来的小说影视改编情况作为参照对象,《收获》40年来共发表1618篇小说,其中包含长篇小说306篇(包括2001年以后的长篇专号),中篇小说711篇,短篇小说601篇。在这些小说中,共有47篇被改编为影视作品,其中长篇25篇,中篇20篇,短篇2篇。平均改编比例为2.9%,即使单独计算长篇小说的影视改编比例,也仅为8.2%。8如果我们将《收获》40年来所刊行小说改编影视剧的相关数据作为当代中国严肃文学影视改编情况的一个参照系,就能够看出茅盾文学奖获奖作品的影视改编比例之高。这里并非是说获得影视改编的文学作品影响力就一定大,是否改编影视与小说本身的文学价值之间更是没有什么必然的关系。但我们也必须承认,对于当今社会大众来说,相比于严肃文学的直接阅读者,影视剧受众群体的数量显然更为庞大,相当数量的读者/观众是通过影视观看的形式来了解文学作品的主要人物和故事情节的,进而对作家作品本身产生兴趣。因而影视改编的情况和文学作品的社会知名度与影响力之间存在一定的关联。而从这个角度来看,茅盾文学奖获奖作品的社会影响力仍旧可见一斑。9

二、对历史题材的偏爱与时代声音的表达

在以往学者对于茅盾文学奖的讨论之中,不少观点认为茅盾文学奖有着对于现实主义题材和宏大历史叙事的倾向和偏好。当然,任何一个文学奖项的评委会都不可避免地会有自己的审美倾向和偏好,曾经多次担任茅盾文学奖评委会成员的评论家雷达就曾直言:“茅盾文学奖作为一项有影响力的大奖,有没有自己的美学倾向和偏好,这是个不太好回答的问题。我个人认为是有的,这并不是有谁在规定或暗示或提倡或布置,而是一种审美逐渐积累过程,代代互相影响而成。从多届得奖作品看来,那就是对宏大叙事的侧重,对一些厚重的史诗性作品的青睐,对现实主义精神的倚重,对历史题材的更多关注”(3)。

在历届茅盾文学奖获奖作品之中,我们也的确能够看出其中历史题材作品所占比例之高,如《李自成》(第二卷)、《少年天子》《金瓯缺》《白门柳》《张居正》等作品都是古代历史题材的长篇小说,其表现时空从两宋一直到明清。相比之下,更常见的题材是对于现代革命历史,即新民主主义革命历史时期的表现。比如《冬天里的春天》的时间脉络从抗日战争到十七年建设与十年“文革”;《茶人三部曲》更是借助杭州忘忧茶庄,将笔触纵跨太平天国运动前后、抗日战争时期与新中国成立后三个历史阶段;而如《穆斯林的葬礼》《白鹿原》(修订版)、《长恨歌》《无字》《历史的天空》《江南三部曲》等小说,虽然选择视角与表现时代上各有侧重,但也都跨越了新中国成立前后,在新民主主义革命与社会主义革命历史的基本脉络下展开自己的叙述。此外还有《第二个太阳》《浴血罗霄》《暗算》等对于抗日战争的直接展现,《东藏记》对于抗战时期西南后方知识分子生活的描摹,《牵风记》以国共内战时期刘邓大军挺进大别山为背景,《东方》对于抗美援朝战争的叙述,《将军吟》《芙蓉镇》对于文革中个体命运的书写……对历史题材,尤其是革命历史题材的偏好,的确是茅盾文学奖获奖作品一个较为普遍的特点。一方面,这可能是由于茅盾文学奖是针对长篇小说的一个奖项,而长篇小说相对而言比较适合表现和书写一个较长时间段的历史时期(更何况很多“茅奖”获奖作品为三部曲或四部曲的长河小说与鸿篇巨制);另一方面,这也和当代中国作家热衷于以“诗”写“史”的内心偏好有关,以虚构的小说叙述真实的历史,这其中渗透着某种自觉或不自觉的审美追求与精神品格。正如学者王德威所言:“谈到国魂的召唤、国体的凝聚、国格的塑造,乃至国史的编纂,我们不能不说叙述之必要,想象之必要,小说(虚构!)之必要。[……]是我们未来思考文学与国家、神话与史话互动的起点之一”(1-2)。或者如学者洪子诚所说,革命历史题材的小说可以“为新的社会、新的政权的真理性作出证明,以具象的方式,推动对历史既定叙述的合法化,也为处于社会转型期中的民众,提供生活、思想的意识形态规范”(95)。

当然,对历史题材的偏爱并不意味着作家们对当下现实的回避或无视,相反,借助对历史时空所展开的虚构来表现对当代社会的反思与关切、表达时代的声音,正是“茅奖”获奖作品一个相对普遍存在的共同特征。且不说诸如《芙蓉镇》《许茂和他的女儿们》《冬天里的春天》之于“伤痕文学”“反思文学”,《沉重的翅膀》之于“改革文学”的密切关联,也不论如《骚动之秋》《平凡的世界》《秦腔》《湖光山色》对于新时期农村改革错综复杂局面及农民生活新变化的书写,《都市风流》《抉择》对于城市经济体制改革与反腐倡廉的表现,就连很多古代历史题材的小说也无不体现出当下社会变革的影子,比如《少年天子》和《张居正》借着顺治皇帝福临和明代中期首辅张居正改革,来表达作者对于当代中国社会变化与政治经济体制改革的深入思考。又如小说《李自成》(第二卷),虽然表面上写的是明末农民战争,但实际上作者是在以共产党的土地革命和民族革命战争为书写蓝本。在对这部小说的高频词统计中,除了可以想见的“李自成”“闯王”“皇上”等高频词之外,还有“敌人”一词(共出现993次)。“敌人”———作为现代战争题材而非古代历史题材小说的常见词———在《李自成》(第二卷)中的高频出现,既是十七年与文革时期10政治与日常话语对于文学话语渗透的具体体现,11也是作者“借古写今”的一处明证。

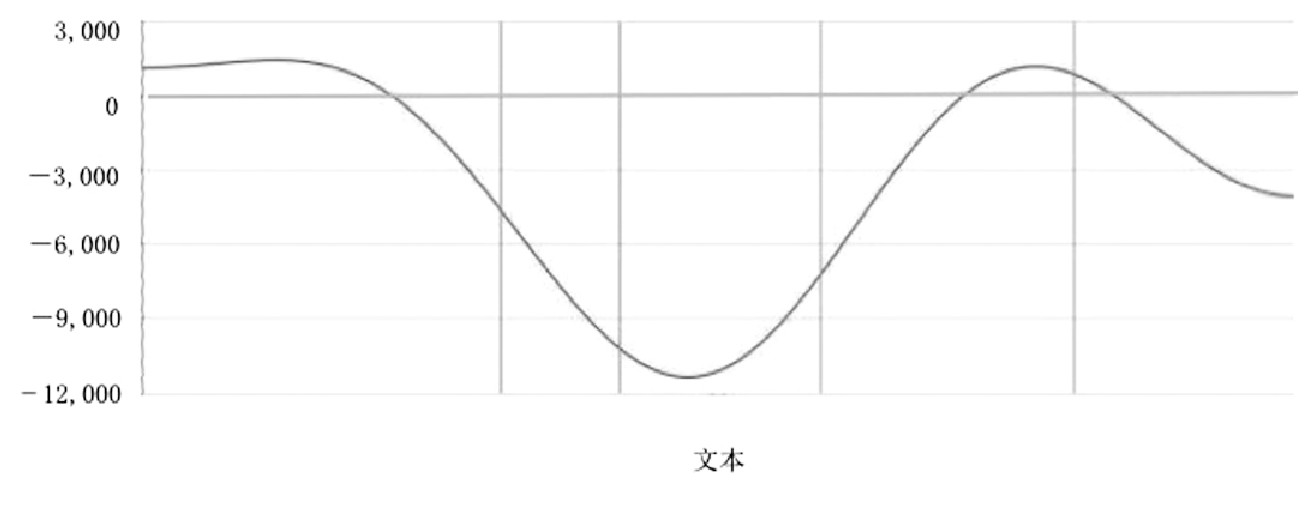

“茅盾文学奖”第1-5届获奖作品“明快-沉郁”作品比例变化图

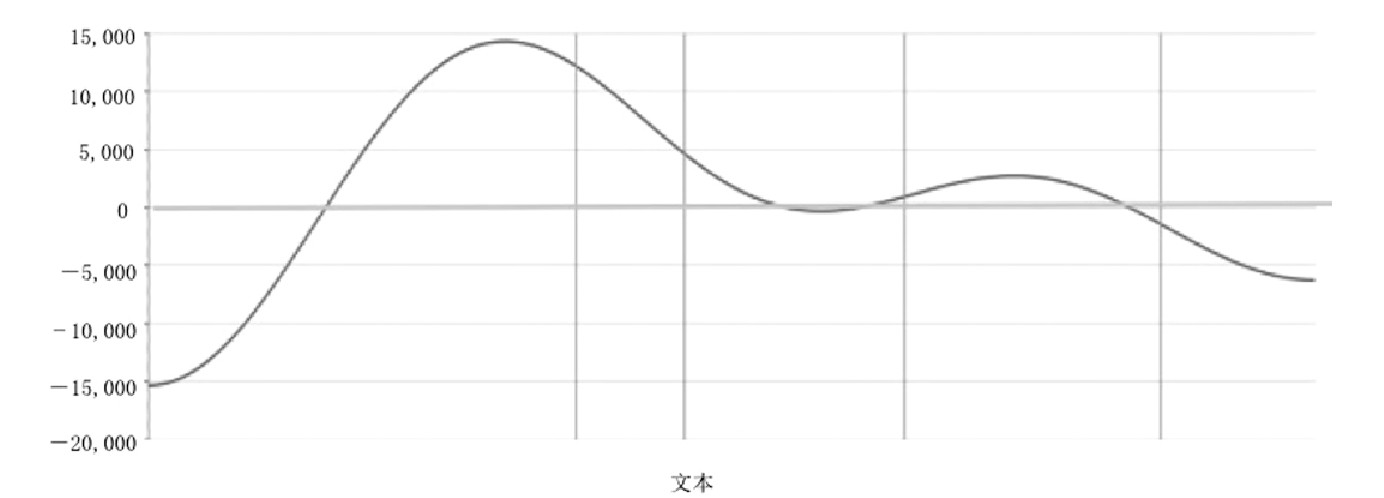

“茅盾文学奖”第6-10届获奖作品“明快-沉郁”作品比例变化图

此外,依照时间顺序纵观历届茅盾文学奖获奖作品,尤其是从早期的“茅奖”获奖作品到近年来获奖的《长恨歌》《秦腔》《额尔古纳河右岸》《繁花》《黄雀记》《人世间》等,我们也能够看出其间存在着一个从宏大历史叙事向日常生活叙事转变的轨迹。具体落实到我们对于历届茅盾文学奖获奖作品“明快—沉郁”作品比例变化的观察,即体现为获奖作品有着逐渐偏向沉郁的倾向。除了前两届茅盾文学奖正逢“文革”结束、改革开放之初,整个社会弥漫着一股积极向上、努力奋斗、时不我待的时代情绪,所以相应地文学作品也普遍洋溢出一股乐观与昂扬的味道,以及第6届茅盾文学奖正逢迎接千禧年的欢庆心情之外,其他历届“茅奖”获奖作品都普遍表现为感情更为内敛而沉郁,12且这一趋势在后面几届获奖作品中体现得越发明显。从具体的数据表现情况来看,第1至4届及第6届的“明快-沉郁”作品数据比例普遍在0以上,其他5届的数据则基本保持在0以下,反映出作品风格基调的差异和变化。而这一变化趋势整体上呈现出“前高后低”的变化态势,恰和小说主题从宏大历史叙事向日常生活叙事转变相一致。如学者关峰所言:“日常生活转向是时代的要求,对长篇小说而言既是开放又是深化,人或生命这一日常生活性母题成为作者聚焦的中心。”具体而言,这其中包含两层意思:“一是人的日常生活化。此前‘大写的人’的先验模式被‘日常生活的人’的审美范式所取代。”“二是日常生活的反思和重建。社会问题和现实困境筑成了长篇小说高地,批判精神和启蒙自觉也塑造了长篇小说的反思品格”(57-63)。总而言之,对日常的具体的“人”的关注,以更为平静、内敛、沉郁的风格来进行叙事和描写,是近年来“茅奖”获奖小说的另一个重要特点。

三、乡土书写:地方性表达与中国叙事

除了历史题材之外,乡土题材小说也是茅盾文学奖获奖小说的重要组成部分。具体而言,《许茂和他的女儿们》《平凡的世界》《白鹿原》《尘埃落定》《茶人三部曲》《秦腔》《额尔古纳河右岸》《湖光山色》《天行者》《蛙》《一句顶一万句》《生命册》《主角》等等,都是关乎乡土的文学书写,也从不同的侧面表达出了作家对于乡土与传统、现代、改革、城市之间复杂关系的深入思考。13

历届茅盾文学奖获奖作品“地理高频词”统计表

我们在对历届茅盾文学奖获奖作品中的“地理高频词”进行了逐届统计与综合统计后发现:一方面,“中国”“日本”两个国名出现频率较高;另一方面,与河南(包括“河南”“开封”“洛阳”“咸阳”等)、陕西(包括“西安”“商洛山”“双水村”“黄原”“东拉河”“原西县”“延安”等)、江苏(包括“南京”“苏州”等)、北京、上海几个省或直辖市相关的地理名词出现频率较高。14具体而言,“日本”出现频率较高多是因为前文中所述的大量革命历史题材小说,尤其是描写抗日战争的小说中都不可避免地对其有所提及。至于河南、陕西、江苏、北京、上海等地的地域名词多次出现,则和作家作品的地方性书写密不可分。

对乡土的书写必然关联着作家的乡土经验、想象与地方性知识,我们对历届茅盾文学奖获奖作家的籍贯进行统计后发现,在第1-9届获奖作家中,河南籍15作家最多,共有9人,分别是姚雪垠、魏巍、李准、柳建伟、宗璞、周大新、刘震云、李佩甫和李洱;江苏籍作家有6人,分别是王火、王安忆、毕飞宇、格非、苏童和徐则臣;陕西籍作家有5人,分别是路遥、凌力、陈忠实、贾平凹和陈彦;北京籍作家有4人,分别是张洁、霍达、刘白羽和王蒙;上海籍作家有3人,分别是李国文、余小惠和金宇澄。这一方面的确能为我们通常所说的中国当代文坛上的“中原作家群”“陕军东征”等文学现象提供佐证,另一方面也和我们对历届获奖作品中的“地理高频词”统计结果相吻合。当然,具体到某一位作家的籍贯与其作品书写之间并无必然关联,比如宗璞的籍贯虽是河南,但其获奖作品《东藏记》却是关于抗战时期西南后方知识分子的故事,因而我们不能对两者进行逐一而刻板的对应。但在大数据的统计结果之下,我们能够依稀看出作家的籍贯分布情况与作品中与该地域相关的地理名词出现频率,即地域书写情况之间的某些相关性。16此外,在历届获奖作品的“地理高频词”统计结果中,北方(指长江以北)的高频词数量及出现频次在整体上都明显高于南方(指长江以南)。

同样值得注意的一个现象是,在“地理高频词”统计结果反映出作品中乡土经验与地方知识的同时,“中国”也是一个频繁出现的高频词(这还未包括在很多文学作品中用“北京”来指代“中国”的情况),可见作家们既在进行着各自地方性表达,也不曾忽略与整个国家的政策、命运、历史进程相观照。换句话说,这些获奖作品在同时进行着地方性经验的讲述与中国叙事。

四、余论:关于方法论本身的一点反思

作为中国当代文坛最具影响力的文学大奖之一,茅盾文学奖已经颁发了10届,共有40多位作家获奖,若以出生年龄来算,最年长的作家萧克出生于1907年,最年轻的作家徐则臣出生于1978年,跨度长达71年。而若以获奖时的年龄来算,最年轻的获奖者为古华,获奖时仅40岁,最年长的获奖者为徐怀中,获奖时已经90高龄,其间也相差了整整半个世纪。茅盾文学奖获奖作家的范围,从年代上来说,涵盖了民国时期即开始创作的老作家(如姚雪垠)、十七年时期的作家(如魏巍、刘白羽)、1980年代以来当代文坛的中坚力量(以王安忆、莫言、贾平凹、刘震云等为代表的五零后作家)和新世纪以来文坛的新生一代(以徐则臣为代表的七零后作家)。而从获奖作品题材来看,其中有关于明清历史的重构和演绎,有革命战争历史的叙述和回忆,有关于陕西河南等地的乡土书写,有关于北京胡同文化或上海弄堂文化的市井描摹,还有对不同时代知识分子命运与人生道路选择的深切反思……如何对这样一批作家年龄跨度巨大、作品题材种类繁多、文本体量也不容小视,同时又因为得奖而获得了某种共通性的作品做出整体性分析,是本文写作过程中所遇到的第一个难题,当然大数据和现代分析软件工具的使用为本文提供了一条便利的途径。与此同时,一般文学史叙述过程中似乎人尽皆知却又难以明确定义的一些概念,诸如“严肃文学”等,其词语内涵与外延中的一些模糊地带与弹性空间又成为本文一些论述得以展开的可能:通过“场景高频词”的统计分析来探讨所谓“严肃文学”的共同特性,通过影视改编情况来理解文学作品与文学奖项的社会影响力,通过个别词语使用频率的高低来勾勒作品的风格基调及作品用语习惯与时代流行语汇之间的互文性影响,通过作品的“地理高频词”数据结合作家籍贯信息来阐释作品的地方性表达与中国叙事……这些都是本文立足于大数据分析的基础之上对茅盾文学奖获奖作品的一点理解与解读。其中的论述局限性也相当明显,即在对很多数据现象的阐释上,本文只能做到相关性假说或对某一现象的“点到为止”,而很难进行系统且富有逻辑性的因果关系论述,但这并非是完全没有意义的。或许正如大数据领域的学者维克托·迈尔·舍恩伯格所说:“相反,在大数据时代,我们无须再紧盯事物之间的因果关系,而应该寻找事物之间的相关关系,这会给我们提供非常新颖且有价值的观点。”(27)

此外,在本文写作之前,我曾经担心之前写过的2篇同样使用大数据分析中国当代文学的小文“《收获》刊载小说的数据性考察(1979—2018)”17和“网络小说的数据法与类型论———以2018年的749部中国网络小说为考察对象”18会成为本文写作的某种负担,毕竟3篇文章的核心思路都是使用大数据来分析某一批中国当代小说(一本文学杂志上刊发的小说、某一年度的网络小说、获得某一文学奖项的小说),方法论上的相近性可能会造成论述观点与行文结构的重复,使得原本应该富有新意的研究变得陈旧而雷同,但具体分析和解读数据的过程打消了我的担忧。大数据的好处之一就在于拥有的数据越多越丰富,未来可分析的角度与可能性也就越多。还记得第一次采用数据法来分析《收获》杂志时,绝大部分时间都只能“就事论事”,就着仅有的《收获》相关数据来分析《收获》。但随着我们对《收获》杂志40年所刊发的小说文本进行整体考察、对1999-2018年20年间已经改编成影视剧作品的724部小说进行聚类分析、对2018年的749部中国网络小说的类型研究之后,再来分析茅盾文学奖获奖作品的相关数据时,似乎感觉到自己手边有了更多可以利用的工具。通俗文学与严肃文学相关数据的对比、同为严肃文学的内部参照、已改编影视作品的小说与获奖小说有关参数的对视,都成为帮助我更好地理解和解读茅盾文学奖获奖作品的有力武器。我想,这可能正是数据分析作为方法论的另外一个有待发现的魅力之所在,即随着分析对象的不断增加与扩展,随着已有数据结果的不断累积,未来的数据分析会有更多解读的维度与可能。当然,本文只不过是这一道路上一次非常粗浅的尝试性写作,希望有更多同道者来一起摸索、努力与尝试。