百年学衡:仁者的赴难与担当

2022年5月11日一大早,孙江兄的微信告知我说纪录片《百年学衡》最近试映,邀请我参加一个线上的“指导”,而且表示要辞去学衡研究院院长职务。我深知,孙江兄八年竭虑殚精,“学衡尔雅文库”“记忆之场”全译本文库已经成为显赫的学术标签,也构成了一个时代学人挥之不去的学术与学科记忆。

按照已经设定的程序,15日下午2点开始,我和线上、线下的同仁们共同观看了一百分钟的纪录片。尽管邀请方客气,让我十分钟发言后就可以先行离席,但我还是坚持听完了王中忱(清华大学)、王奇生(北京大学)、杨念群、黄兴涛(中国人民大学)、陈红民(浙江大学)、胡晓江(北京师范大学)、章清(复旦大学)等线上的演讲。

《百年学衡》充满深沉的厚重历史感。一帧帧立体的历史图片和画外音如泣如诉,让人回到了一个真正拥有文化自觉的先贤那里。在影片中《学衡》被塑造成了一艘沉重且厚实的“倔强之少数分子”组成的集结号。四集影片构成的画面俨然一次对沉落之舟的耐心打捞。这不由得让我们对艰难时世下《学衡》的崛起肃然起敬。

《百年学衡》纪录片片头画面:第一排,左吴宓,右梅光迪;第二排,左刘伯明,右胡先骕;第三排,左王伯沆,右柳诒徵

应该说,这一满载着文化元典的人文集结号是一艘在逆水中行走的航船。这也是笔者赋予其“反潮流”思想符号的原因所在。不过,为避免误读,我们有必要回到那一代文化先贤安身立命的时代。

1922年,《学衡》在白话文已经进至小学语文课本之后横空出世。要知道,这可是在中国新文化运动的走向已成定局——文言文大势已去、白话文木已成舟的时代滚滚洪流中的“横空”。《学衡》以这样的方式出场充满了悲壮而又慷慨的气度。正是在这个意义上,笔者慎之又慎地将其称之为反潮流“绅士”(张宝明:《斯文在兹——〈学衡〉典存·序言》,华东师范大学出版社,2021年)。这里的反潮流是在以自不量力的形式、十分自信泰然的心态大写在中国文化史、思想史上(以赛亚·柏林:《反启蒙运动》,冯克利译,载《反潮流:观念史论文集》,译林出版社,2011年,第13页)。

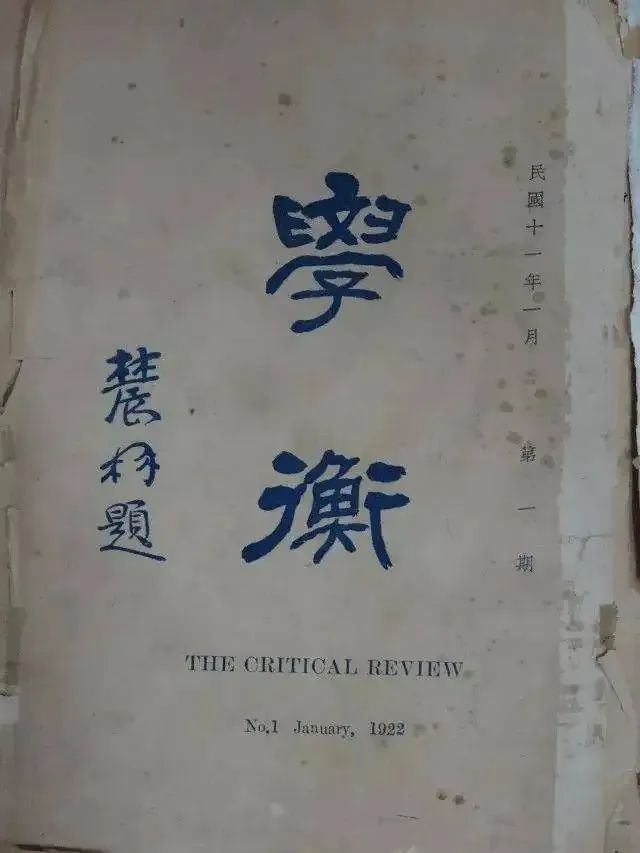

1922年1月《学衡》创刊号

回归到中国的五四新文化运动时期,以进化论为理论武器的新青年派同仁将社会发展的路径以直线进化的方式叙述着、描画着、指点着。以法兰西启蒙运动为模式的基本遵循径直降落到中国。欧陆理性主义的唯科学主义和唯理主义以“建构”和“积极”的形式规定着中国现代性的演进路线。正是在这样掷地有声、一锤定音的“指点”(江山)(激扬)“文字”中,《学衡》同仁深切感受到“不塞不流,不止不行”之非此即彼、不破不立思维模式流行的隐忧。

他们不赞同这种唯我独尊、不容许他人讲学的不宽容气质,仗义执言。他们集结在《学衡》这一文化大纛下发起了对打着“科学”旗号反科学、举着“民主”旗帜反民主之“猛士”的清理。他们遵循美国白璧德新人文主义,从学理上予以解构和批评,为传统经典正名。这与“赫尔德和柏克对法国—康德启蒙运动的理性主义文明和反基督教文明发起猛烈抨击”异曲同工,学衡派的思想主张由此也成为“启蒙中国”的另一种表达。

用以赛亚·伯林的话来说,即是属于“反潮流”倔强硬汉一族:(唯)理性主义是“导致物质主义,导致乌托邦,导致认为人能够改变世界的格外有害的观点”,“一个将理性主义、普遍主义和个人至上观念作为行为准则的世界,将不可避免地走向衰落”。毋庸讳言,西方启蒙运动史上以柏克、伯林等思想家与法国启蒙运动之间的歧义绝不是启蒙运动与反启蒙之间的冲突。准确地说,应该是特有的启蒙运动与另一种启蒙运动之间的矛盾(泽夫·斯汤奈尔:《反启蒙:从18世纪到冷战》张引弘、甘露译,华东师范大学出版社,2021年)。在这个意义上,我们也完全有理由这样说,如果我们承认新文化运动是一场中国式的启蒙运动,那么我们也应该将《学衡》视为同一个进步、同一个谱系、同一个世界的另一种启蒙。

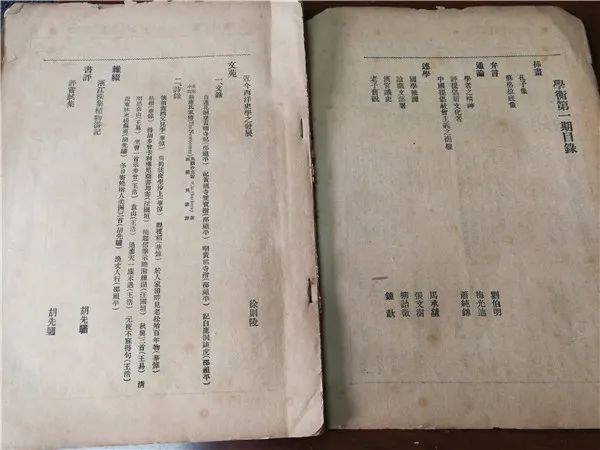

《学衡》创刊号目录

“学衡派”怀揣着对历史文化的“温情与敬意”(钱穆:《国史大纲》上册,商务印书馆,1994年,第1页),直面雪压冬云、逝者如斯的时流。在那一代知识分子的精神世界里,自由和理性乃是各民族文化发展共同遵循的基本原则。他们肩负的中华文化复兴使命,镌刻着家国情怀与世界胸怀复调音符。在吴宓、胡先骕、梅光迪、陈寅恪一个个先贤那里,中华文化自带光芒,它是一个民族灵魂的全部。

人类史上最为野蛮的行为莫过于自轻自贱或肆意践踏精神遗产。在这一信仰下,他们坚信“只有找出中华民族文化传统中普遍有效和亘古常存的东西,才能重建我们民族的自尊”(吴宓),在殚精竭虑的忧患意识下便有了为中国文化的继往开来调剂出的一味良方:“道并行而不相悖,东西文化之创造,皆根于人类最深之意欲,皆于人类有伟大之贡献,断无提倡一种文化必先摧毁一种文化之理。”(缪凤林:《刘先生论西方文化》,《国风》半月刊第1卷第9期,1932年11月24日)

新青年派带有理想、浪漫色彩的理性主义席卷神州、云游四方,而学衡派这一带有经验、求实的人文主义则足不出户、寂寞难耐。这正应验了胡适经常援引的那句话:“世界上最强有力的人就是那个最孤立的人。”“卢梭已燃起了上千人的热情,边沁主义才说服了一个人。”(乔·萨托利:《民主新论〈序言〉》,冯克利等译,东方出版社,1998年)我们可以说《学衡》批评新文化运动是中流击水、对启蒙运动的潮流迎头痛击是浪遏飞舟。但如果将反对科学、民主以及自由、理性等名目冠之以首,那无异于下笔千言、离题万里。

从《学衡》的文字中,我们感受到的恰恰是对民主、科学观念下理性化捍卫,“吾原文已再三申明,吾之所以不慊于新文化运动者,非以其新也,实以其所主张之道理,所输入之材料,多属一偏,而有害于中国之人。如言政治经济,则必马克思;言文学则必莫泊桑、易卜生;言美术则必Rodin之类是也”(吴宓:《论新文化运动》,《学衡》第4期,1922年4月,第13页),“一偏”乃新青年派的“流弊”之所在,也是学衡派的主攻之垒。在《学衡》诸君看来,即使新青年派所谓的“新”胜“旧”是正确的,但是这个“新”是真的“新”吗?它与“旧”有何本质区别或联系?即使有,又有谁能充当中介而判断?

面对新青年派的极端做法,学衡派以“另一种启蒙”的姿态端出了Humanism的不同取径予以质辩。一个Humanism是扩张、物化的人道主义,可简称为“物律”,另一个Humanism则是收敛、自律的人文主义,可简称为“人律”。白璧德在《文学与美国的大学》的扉页中引用了爱默生的一段话:“存在着两种法则,彼此分立而无法调和:人类法则与事物法则;后者建起城池船舰,但它肆行无度,僭据了人的王座。”(欧文·白璧德:《文学与美国的大学》,张沛、张源译,北京大学出版社,2004年,扉页)进一步说,这句话不幸言中了以文明成果作为武器的残酷战争之真实。

在学衡派看来,文化厌恶并拒绝仇恨,因为仇恨没有未来。而以文明的冲突为借口的战争从来都不是文化或文明的本来含义:缺乏节制的暴力只能归为野蛮,与文化和文明格格不入。正是在这一点上,作为另一种启蒙,《学衡》的温情、中正、节制等人文观念乃是对《新青年》反对安息平和之“兽性主义”等导向的一种有力且必要的补充和矫正。因此,早在五四时期,周作人的那句“不必去太歧视他”的话格外理性,因为“他只是新文学的旁枝,决不是敌人”。胡适也曾深情将自己与学衡派的中坚胡先骕称为“两个反对的朋友”,并在合影上以“皆兄弟也”相题,无不充分佐证了这一思想上相互辉映的心领神会。

《学衡》创刊号上的孔子像

如同文化是我们五千年历史的投影一般,作为一个民族现代背影的百年《学衡》也和《新青年》一样,它们已经给注入并融入传统文化那奔流不息的大江大河。作为新文化运动的两个元典性文本,《学衡》与《新青年》的互相参照还给我们以这样的启示:自由、理性、民主、宽容、科学是他们共执的支点,只是分别以积极和消极的面相面世,以至于造成了不必要的误解。当《新青年》更多地看到“礼”之舒服且亟须打破之际,《学衡》更多地看到了“仁”之失落且亟待复活的使命担当。正是在这一意义上我更愿意将两个方阵的学者概括为:“学衡派,为灵魂寻找故乡的仁人;新青年派,为故乡寻找灵魂的志士。”

在纪念《百年学衡》纪念会开幕式上,孙江兄深情回眸了“学衡派”星移斗转、沧海桑田的世纪际遇:无论流亡还是留守,“学衡派”同仁时刻心系民族和国家的前途命运,在民族危难之时,“没有一个附逆的”。用他们对立面并作为“中国文化主将”的鲁迅先生的话也适得其所:他们都是“硬干”“请命”“舍身求法”的“中国的脊梁”(鲁迅:《中国人失掉自信力了吗》,载《且介亭杂文》,上海三闲书屋,1937年,第140页)。的确,在源流意义上,中国传统士大夫与现代知识分子一脉相承,薪尽火传。他们都是张横渠眼中那“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的仁人志士。以此纪念《学衡》百年。